たとえGPライダーでも警戒心が強いと思いきり攻められない!

空前のバイクブームだった1980年代。

レーサーレプリカが峠を乱舞して、夢中になっていたライダーたちは世界GPシーンに釘付けだった。

そこではヤマハYZRにスズキRGΓ(ガンマ)、そしてホンダNSRが死闘を繰り広げていた。

いとも簡単にウイリーするハイパーマシン、コーナリングの加速で滑ると瞬く間にハイサイドを誘発しライダーは放り出されてしまう。

そんな怪物マシンを操るGPライダーたちは、鉄の魂を持った勇猛果敢な戦士たち……そんなイメージをもたれがちだ。

ところがGPライダーでも、コーナーでいつ滑るかわからないマシンでは、警戒心が先に立ってまともに攻められなくなってしまう。

そこでGPマシンといえど、ライダーが馴染みやすい安心できるハンドリングを追求しているのだ。

群雄割拠にあった1980年代のレーシングライダーたちの間では、ヤマハが市販レーサーから乗りやすいと評判だった。

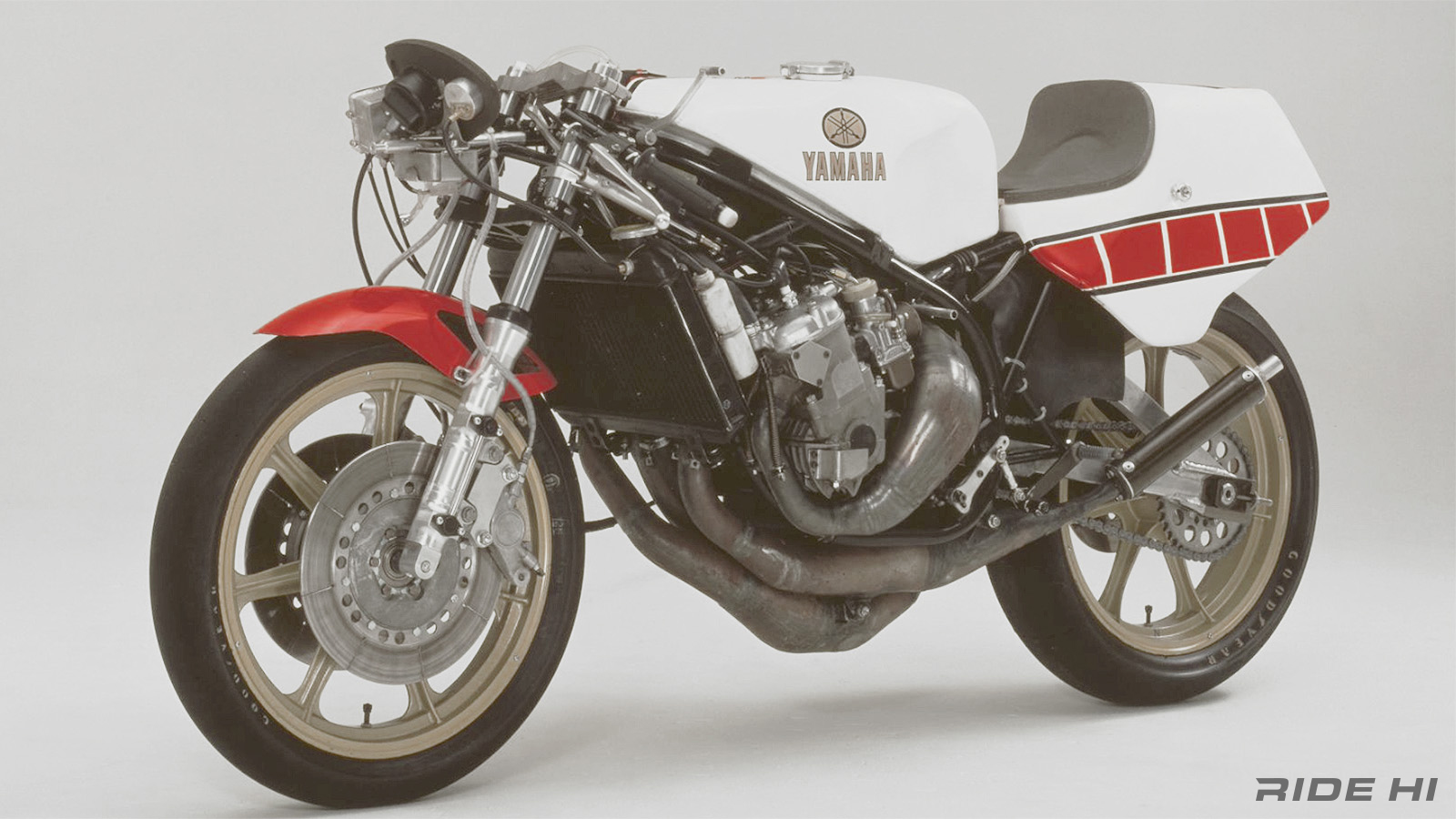

それもその筈、1979年のOW45まで、ヤマハは500ccGPマシンに市販車の250ccを横に連結した並列4気筒を採用(外側2気筒を前方吸気とした1981年のOW53まで並列4気筒)、ワイドで低重心な安定性をベースとしたマシン開発で、世界タイトルを獲得していたのだ。

しかしライバルのスズキはスクエア4気筒という並列2気筒を前後にギヤ連結したユニットで、ロータリーバルブ吸気のワイドパワーバンドとコンパクトな車体で優位にレースを展開。

ヤマハも負けじと1982年に同じスクエア4気筒のOW60を投入、ただ初の構成でやや大柄な弱みもありコンパクトな新規エンジンと車体が急務だった。

ハイパーで超ワイドタイヤ、ライダーが求めるスペックに応えたヤマハは失敗に気づく!

ライバルを一気に突き放そうと、ヤマハはスクエア4気筒ではなく、同じ2軸の前後連結をV型にレイアウト、中央にロータリーバルブを水平に回転させる特異な構成としてコンパクト化。

そしてフレームも後のデルタボックスの基礎となるアルミ角パイプを使わない、ミニマム且つ強靭で軽量な構成としたのだ。

ただ大きな失敗は、チャンピオンライダーの「エンジンは中速など要らない、タイヤも太ければ太いほど(当時はまだ細さに規制はあったがワイド化は自由だった)イイ」と自信満々にスペックの大幅アップを要求する声に耳を貸してしまったのだ。

結果は絶対的なチャンピオンでさえ乗りこなすことが難しく、OW61は数レースで引っ込められ、前年度のスクエア4気筒を改良して対応するハメに陥った。

とにかく一度フツーのオートバイに戻そう!

そこでヤマハが次年度に向けて決めた開発方針は「とにかく一度フツーのオートバイに戻そう!」だった。

前輪16インチの小径化や、ピークパワーを重視するレイアウト、そしてクイックなハンドリングを求めるコンパクトさも、要素としてはわかるが組み合わさると何を優先すべきかが渾沌としてくるからだ。

ということで、誕生した1983年型のOW70は、エンジン特性もスロットルのレスポンスから穏やかでワイドな特性とし、前後にオーソドックスな18インチを履き、全体にバランスを重視するムリをして詰め込まない構成で、どこかゆったりとしたマシンとなったのだ。

結果は急遽2スト3気筒で2シーズン目の勢いあるホンダNS500と互角に渡り合い、最終戦までチャンピオン争いを繰り広げることとなった。

以来、ヤマハはGPマシンといえど人間の感性に馴染むエンジン特性とハンドリングを、頑なに守り続けるコンセプトを貫いていた。

市販車もこのコンセプトを受け継ぎ、ヤマハのバイクは安心感がベースにある、多くのライダーに乗りやすいハンドリングという評価が広まった。

ともすると、刺激の強いクイックで鋭いハンドリングを、最先端と評価しがちだ。

その誘惑にヤマハは負けまいと頑張っていた姿が、いまも忘れられない……。