YZR500の開発テーマだった感性に馴染みやすいハンドリングを追求した初代TZRをポテンシャルアップ!

1980年にRZ250の衝撃的なデビューで、排気ガス規制で将来が閉ざされたように言われた2ストロークエンジンに、スポーツバイクで主役の座へ返り咲きを実現したヤマハ。

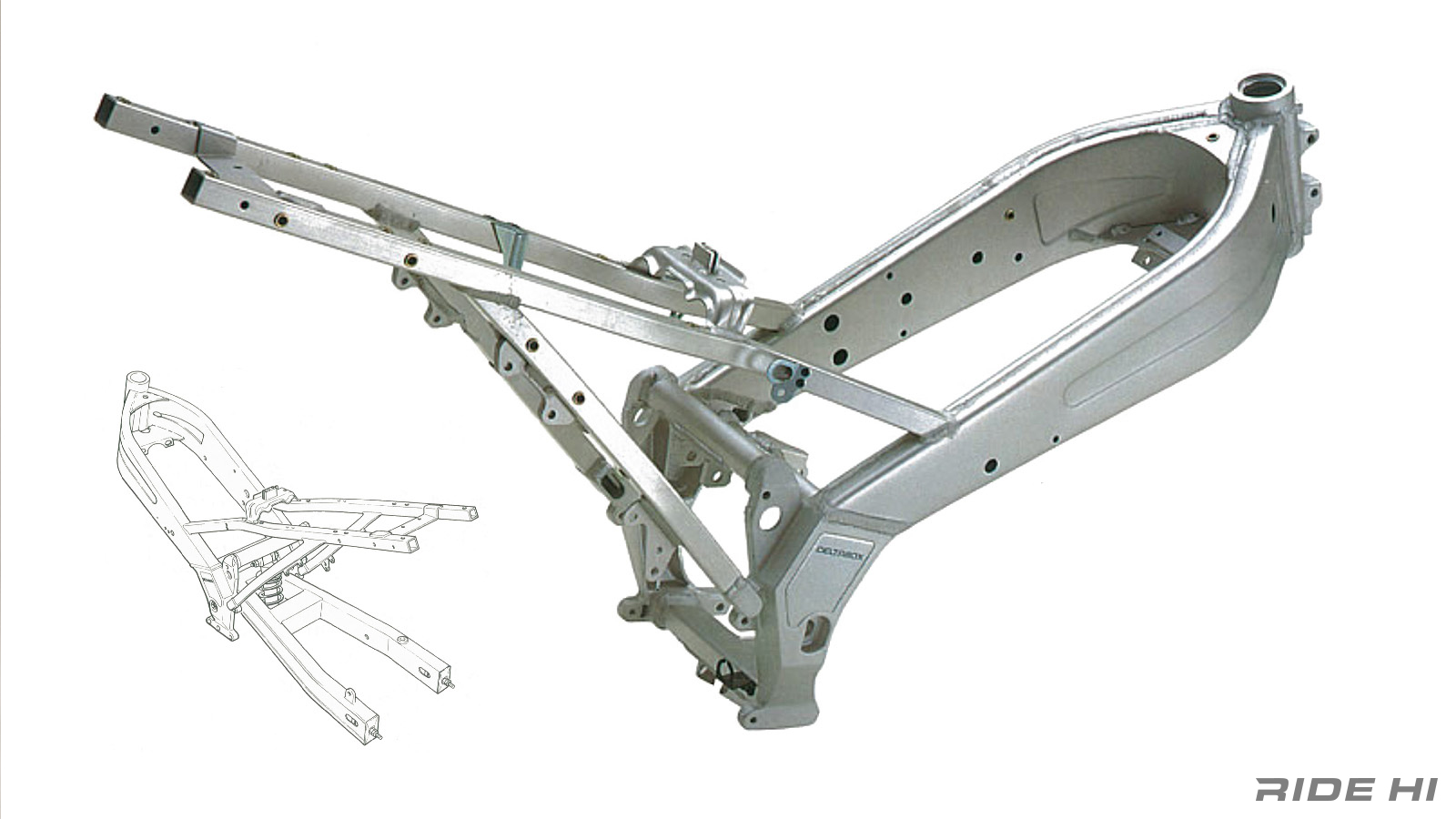

続く1985年のTZR250で、ヤマハは可変排気ポートのYPVSやアルミのデルタボックスフレームなど、レース直系のテクノロジーでレーサーのレプリカ度を高めたようにみえた。

しかしその狙いには次元の異なるコンセプトが貫かれていたのだ。

TZR250はそのフォルムが、同じ2ストローク250レプリカのRG250ΓやホンダNS250Rと比べるとひとまわり大きかった。

TZR250は世界GPマシンYZR500のエンジニアが開発するという異例づくし。

250ccのレーシングマシンに求められる軽快でクイックな特性を優先させず、あり余るビッグマシンのハイパーなパフォーマンスをライダーの感性に如何に馴染みやすくできるかをテーマとしていた。

そのTZR250はデビュー直後から人気で、ライバルはこぞって250ccレーシングマシンの開発を共有化、レプリカ度合いをより高めようとしていた。

つまり軽快でクイックさを狙うこととなり、TZR250のハンドリングとは180°異なるコンセプトだった。

デビューから3年を経たTZR250が、ライバルたちの猛追に対抗しようとマイナーチェンジをうけたものの、このコンセプトの違いからむしろ遅れをとっているように誤解させてしまう結果となっていた。

ヤマハらしさの本質を貫いた独自のハンドリング・フィロソフィ!

TZR250を開発したのは、世界GPの頂点クラス、YZR500のエンジニア。

そこには1982年~1983年までのYZR500にとって激動の時期を経たノウハウが活かされていたのだ。

当時のYZR500は、250cc並列2気筒を左右で連結した並列4気筒レイアウトから、並列2気筒を前後でギヤ連結するスクエア4気筒を経て、キャブレターをVバンク間に収めるコンパクトなV4へと移行していた時期。

王者ケニー・ロバーツ選手からタイヤは可能なかぎりワイド化、エンジン特性も自分は中速域を使わない走りなので、とにかくピークパワーで引き離せるパフォーマンスを、という要求に応えたマシンへ辿りついた。

ところが'82シーズンがはじまるとキング・ケニーは苦戦。前年モデルの大きなスクエア4気筒に乗るバリー・シーン選手に先行される始末。

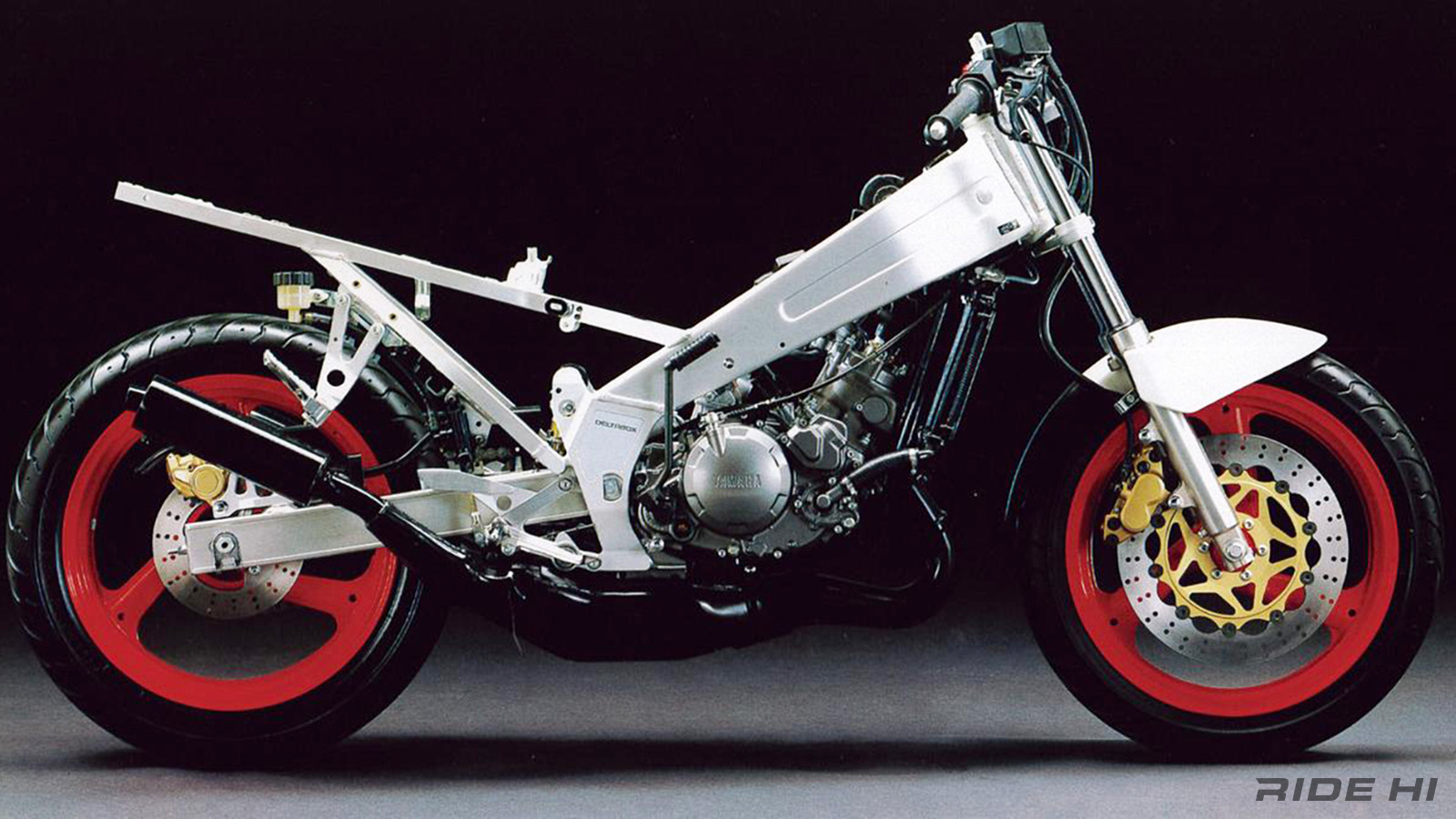

そこでヤマハは翌'83年モデルで、クイックや鋭さをいっさい排除した、前後18インチと以前の大径ホイールで、しなやかなセミモノコック方式の「デルタボックス」と呼ぶアルミ板をモナカ溶接したフレームとしたのだ。

この原点復帰マシンでキング・ケニーは甦り、新たに2スト3気筒のホンダNS500でチャレンジしてきたフレディ・スペンサー選手とシーズンを通じてトップ争いを展開してみせたのだ。

この「人間の感性に馴染みやすい特性」は、本来ヤマハがスポーツバイクの開発をスタートさせてから守り抜いてきたフィロソフィ。

世界チャンピオンであっても、警戒心を必要とする尖ったエンジン特性やハンドリングでは、充分なパフォーマンスを発揮できない。

安心して楽しめる特性こそ、積極的にコーナーを攻める気にさせる大事な要素であるという結論を得ていた。

このフィロソフィをあらためて注ぎ込んだTZR250は、その誰でも乗りやすく憧れのコーナリングが安心して可能というハンドリングで大ヒットしたのだが、対抗したライバルたちは本モノのレーシングマシンは軽くクイックえ攻撃的な特性とばかりに刺激の強いマシンを投入、徐々にそういったマシンが主流となりつつあった。

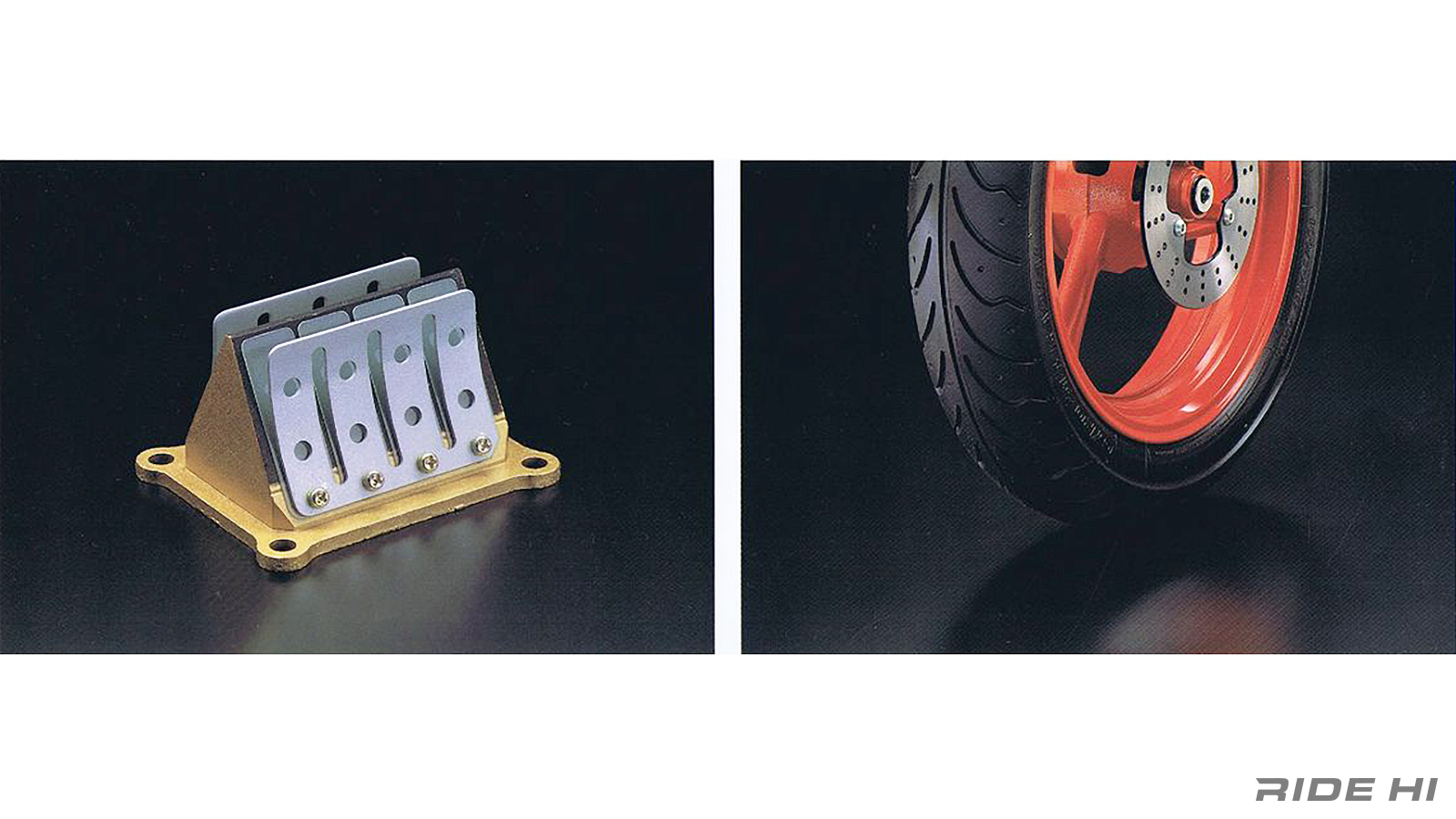

1988年型TZR250は、タイヤのラジアル化やよりワイドに特性を向上させる枚数を増やしたリードバルブなど、感覚的にはより穏やかなほうに感じるマシンとなった。

これがTZR250の寿命を縮めるとは思わなかったヤマハは、これ以降の新型TZR250でヤマハ本来の穏やかなハンドリングと、そうはいってもクイックさへの要求の、両方を睨みながら開発する混迷期となった。

とはいえ後方排気やV型で積み上げた多くのノウハウから、TZR250Rでみせた完成度の高さはヤマハ・ハンドリングを高次元でバランスした傑作マシンだった。