Zを知り尽くしたエンジニアならではの勘ドコロを押えた絶品設計!

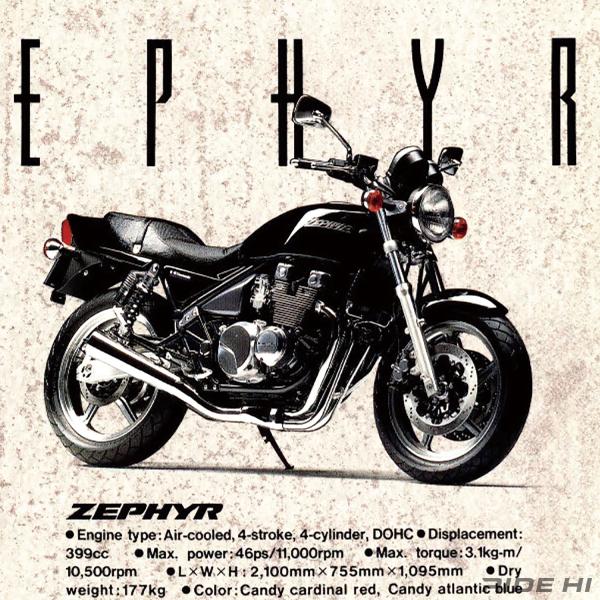

1989年のゼファー(400)が巻き起こしたネイキッド・ブーム。

カワサキはこの勢いをビッグバイクでもと、1990年にゼファー750と1992年にはゼファー1100とさらに大型のモデルを投入した。

ただゼファー1100は、750系とは違ってアメリカ向け大型ツアラーのボイジャー1200に搭載された水冷4気筒エンジンがベース。

これをシリンダーから上をわざわざ空冷仕様に設計し直すという、特異な素性のパワーユニットだった。

このエンジンからフレームまで、素性の異なるふたつのBIGゼファーは、優れたハンドリングでコーナリングを楽しむライダーはゼファー750、貫録を選ぶライダーはゼファー1100と素性の違いそのままに棲み分けられていた。

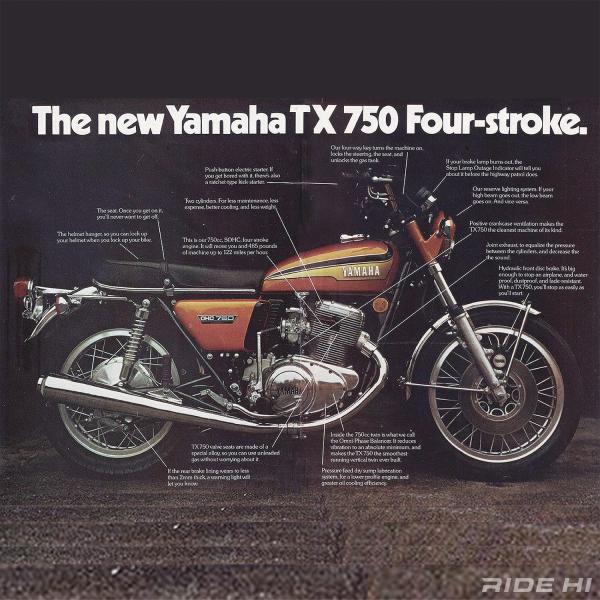

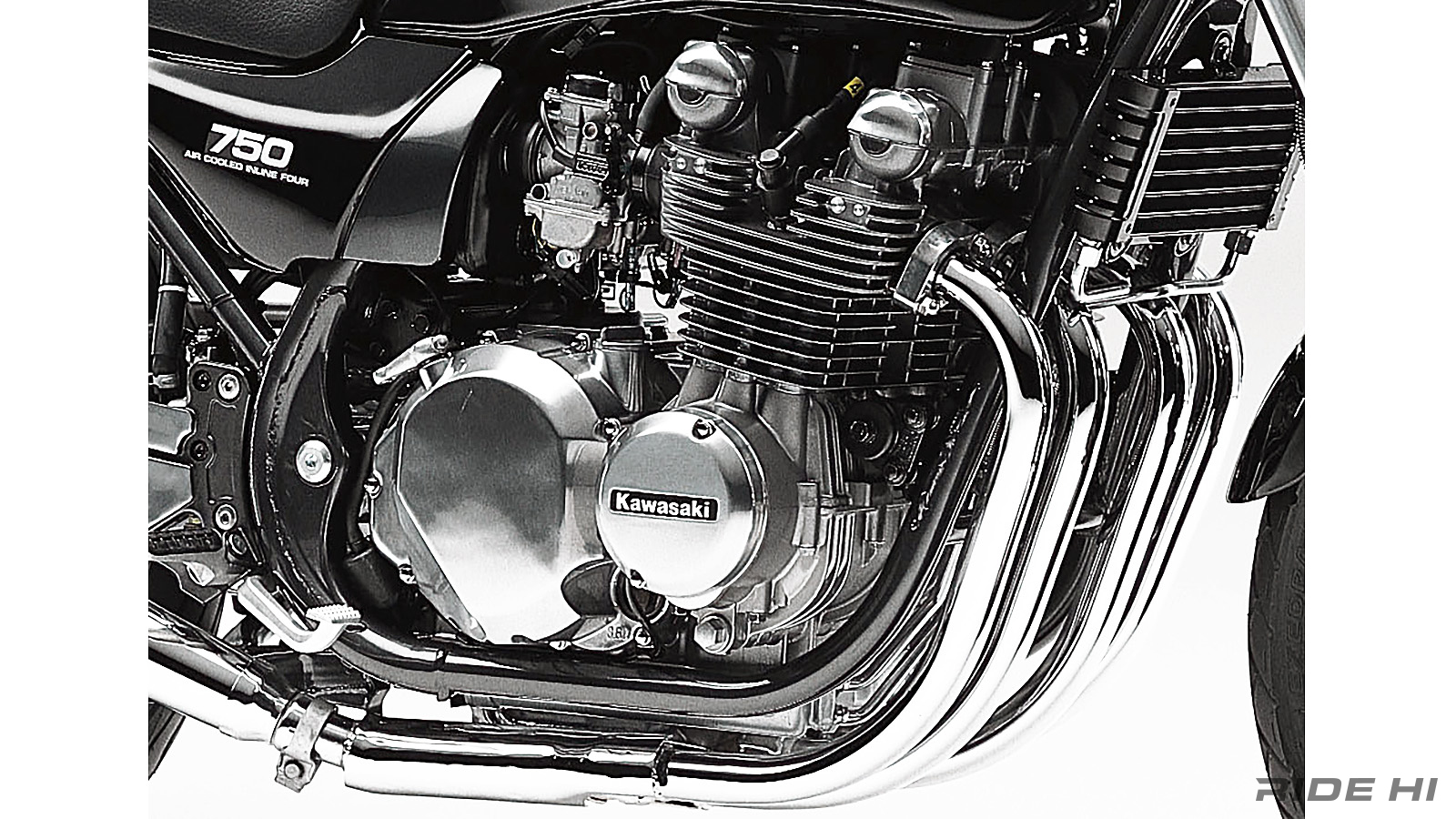

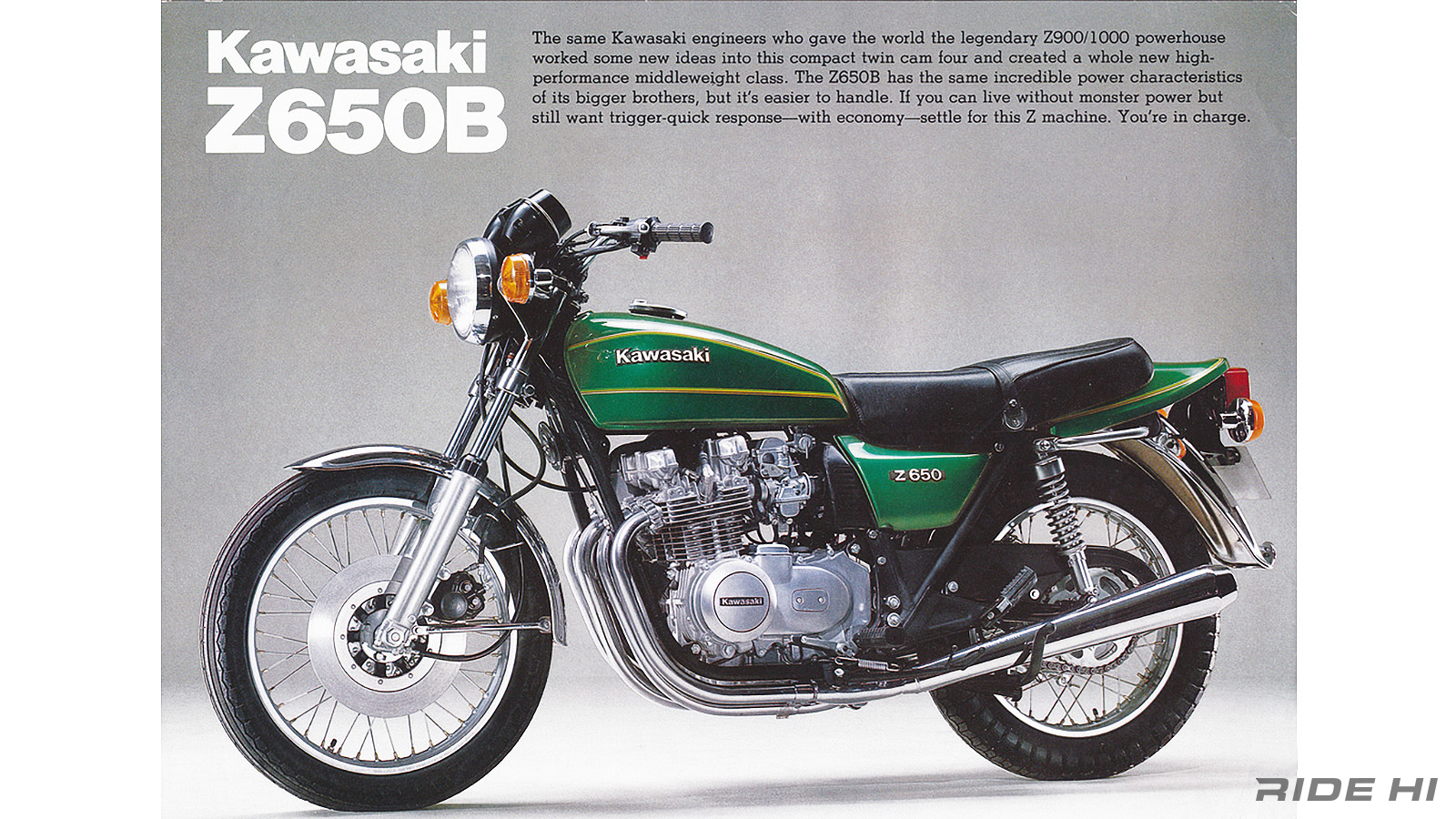

そのハンドリングの良さで傑作と謳われたゼファー750は1990年から2006年モデルまで存続、空冷2バルブDOHCのトラディショナルな4気筒は、腕に自信のあるミドルクラスのライダー向けに1976年にリリースした自信作、Z650に端を発したザッパー(カッ飛んでいくバイクの風切り音をイメージしたカワサキ造語!)直系の息の長い名作エンジンだ。

1976年のKZ650Bをルーツとする66mm×54mmの738ccは、排気量からも650ベースで排気量アップした素性が伺える。

ゼファー750デビュー時は、68PS/9,500rpmと5.5kgm/7,500rpmの控えめなスペック。

1976年のZ650Bは1980年にZ750FX-IIを経て1981年にはZ750FX-IIIとなり、1982年のZ750GPとご存じ人気モデルの後に1983年のGPz750と経由してきたまさしく名機エンジンそのもの。

エンジン単体で73kgの軽量と信頼性の高さで、ゼファー向けに施したのは点火プラグをφ14→φ12と小径化して分バルブシートまわりの剛性アップという堅実なもので、キャブレター径を34mmから32mmへと絞り、カムプロフィールも若干中速域寄りにチューンしたレベルに収まる。

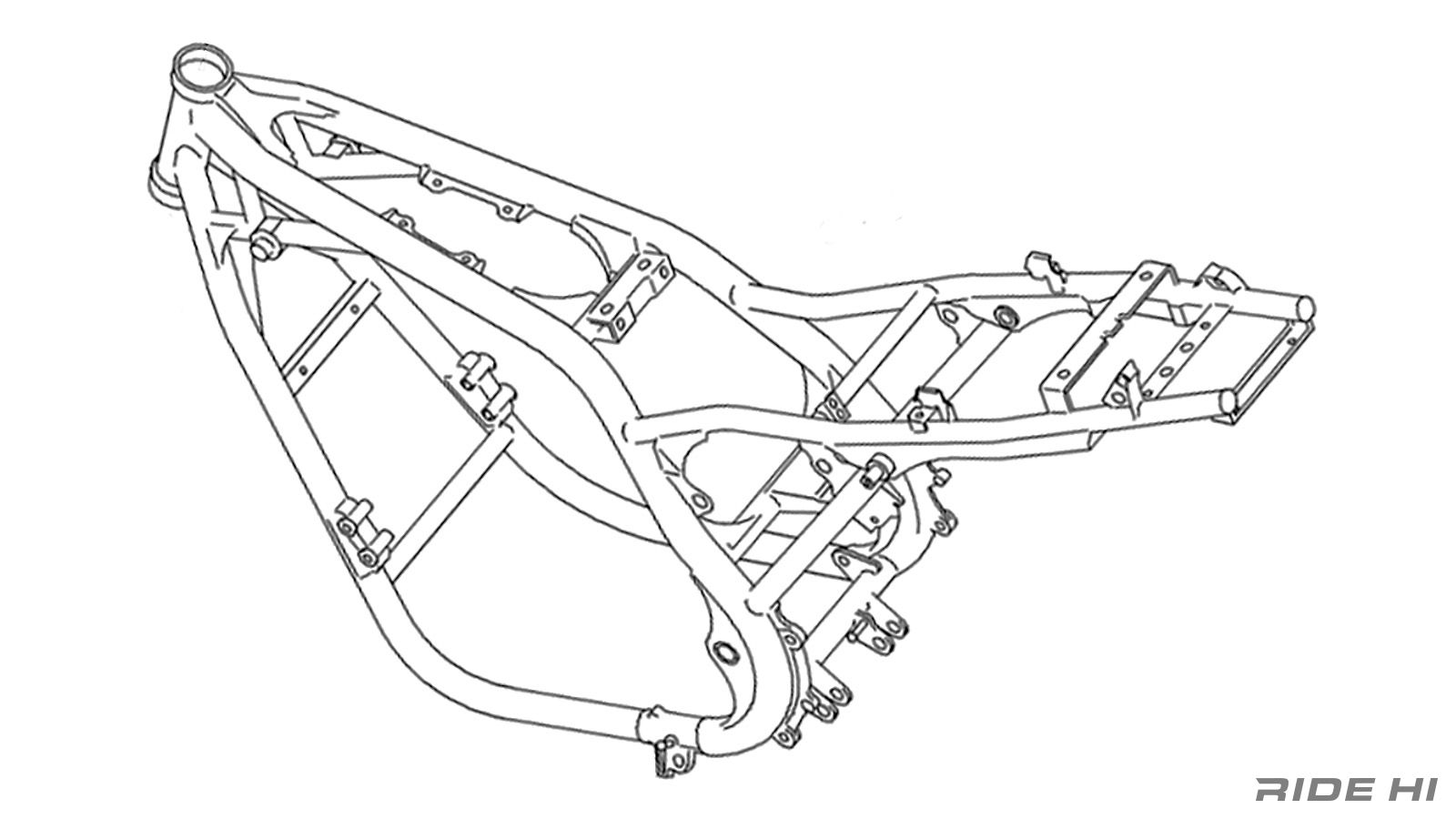

対して車体まわりは一見それまでの伝統的なダブルクレードルだが、乾燥重量200kgの軽量さ1,450mmのショートホイールベースと相まって、いかにも走り屋仕様というアピールが明確に伝わり、レーサーレプリカに辟易としていたライダーから感嘆の声が上がった。

実は新規に設計をし直したダブルクレードルで、Z1以来の歴代4気筒を誕生させてきたノウハウから、補強のガゼット類を入れるとなだらかな剛柔の関係がどこかで変曲点を生じるため、ステアリングヘッドまわりを除きフレームの結合部分にいっさいのガゼットのない見事なパイプワーク。

メインチューブは1.4mm厚の38.1φ、アンダーループが1.6mm厚の31.8φ、その両パイプを繋ぐメンバーが1.4mm厚で25.4φ、一体となっているシートレールもアッパーが1.4mm厚の25.4φ、ロアー部分で1.8mm厚の28.6φと実に細かくそれぞれに剛性を変え、総合的に縦荷重やひねり剛性(柔軟性)をトータルで調整しつつ仕上げた、まさにZ系を知り尽くしたエンジニアにしか不可能な完成度の高さを誇る。

カラーリングのバリエーションも、いかにもカワサキらしい渋いトーンのバリエーションがイヤーモデルとして投入されていた。

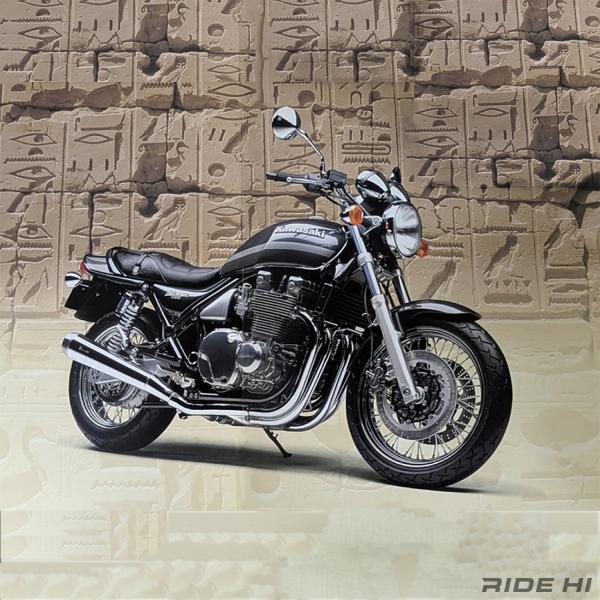

1996年からは、RS系としてスポークホイール仕様も加わり、燃料タンクにはZEPHYRエンブレムではなくKAWASAKIロゴが貼られ、Z1イメージをより強めている。

当然ファイヤーボールとイエローボールの、伝統的かつ情熱的なトラディショナル・カラーリングも存在した。

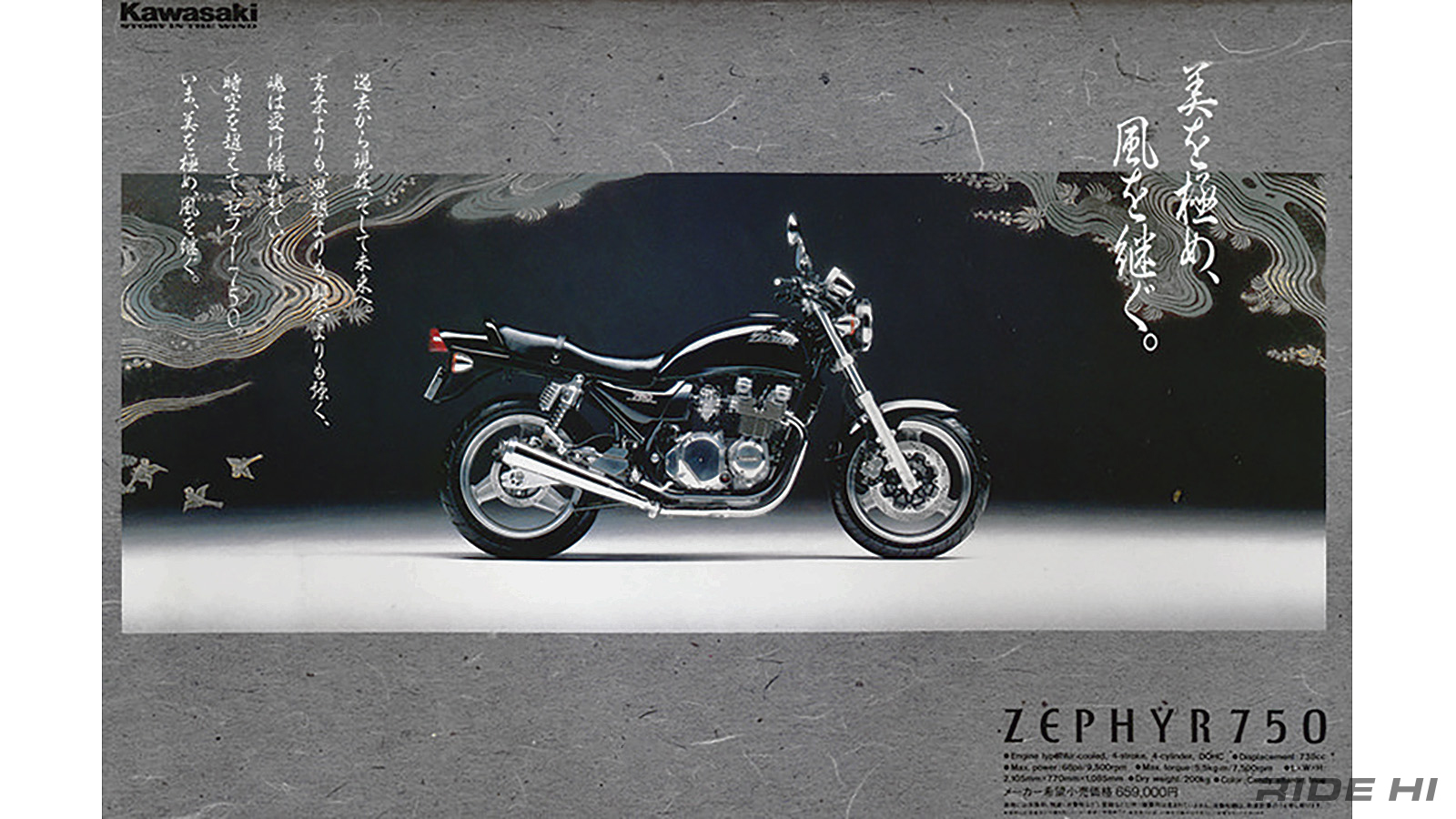

また広告展開も、ゼファー750は日本の伝統をテーマとした展開で、大人向けを意識した感性にファンもそのフィロソフィを当然として受け容れていた。

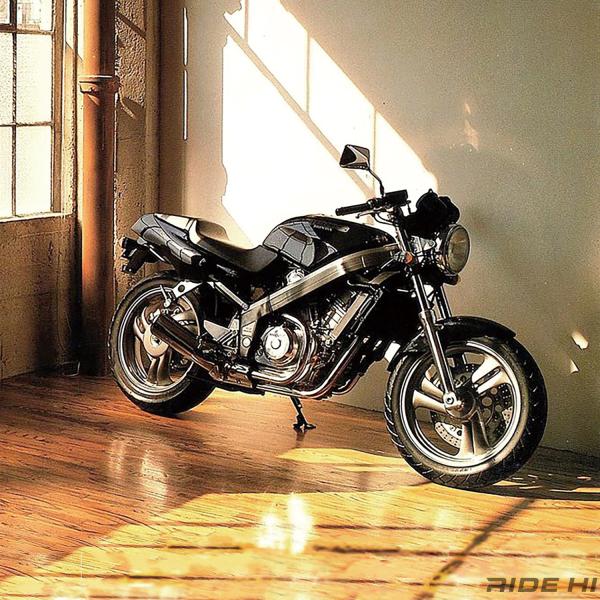

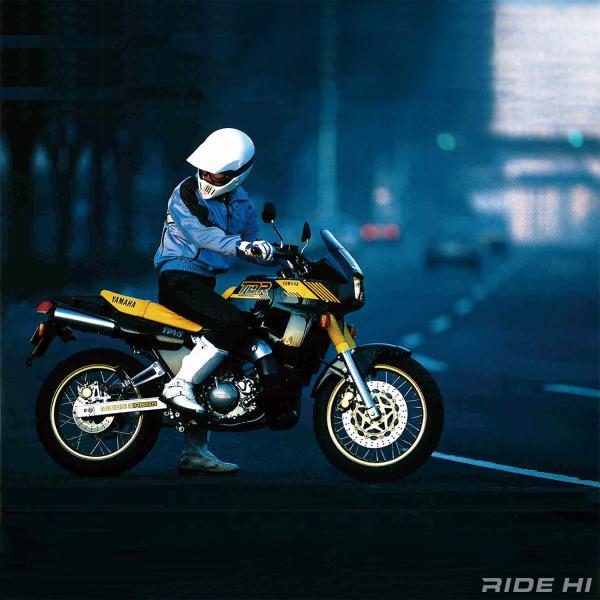

いっぽうでこのゼファー750エンジンは、ヨーロッパのミドルクラス向けにZR-7として、トラディショナルなフォルムではなく、全く異なる設計とデザインで人気モデルとなり、ゼファー750を遥かに上回る生産台数をマークしていた。

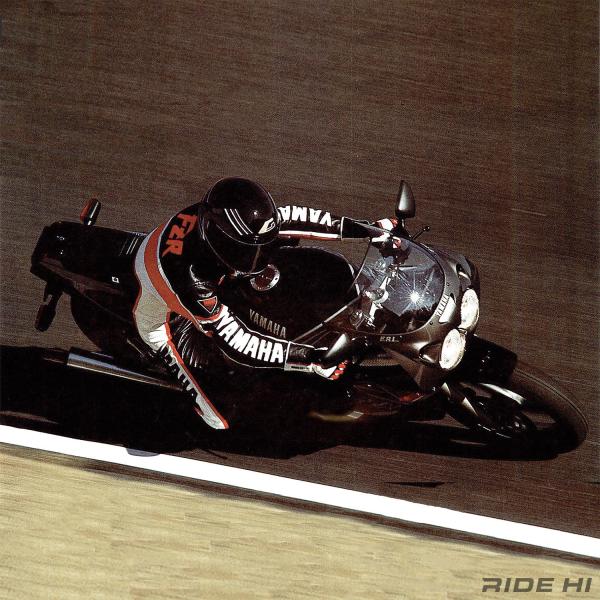

こうしたミドルクラスのトラディショナルな定番スポーツは、世界でいまも多くのニーズがあるものの、日本メーカーからはリリースされなくなって久しい。

あの定評だった前輪がややアンダー気味に、安定した旋回で万人が心置きなく愉しめるスポーツの復活はないのだろうか。