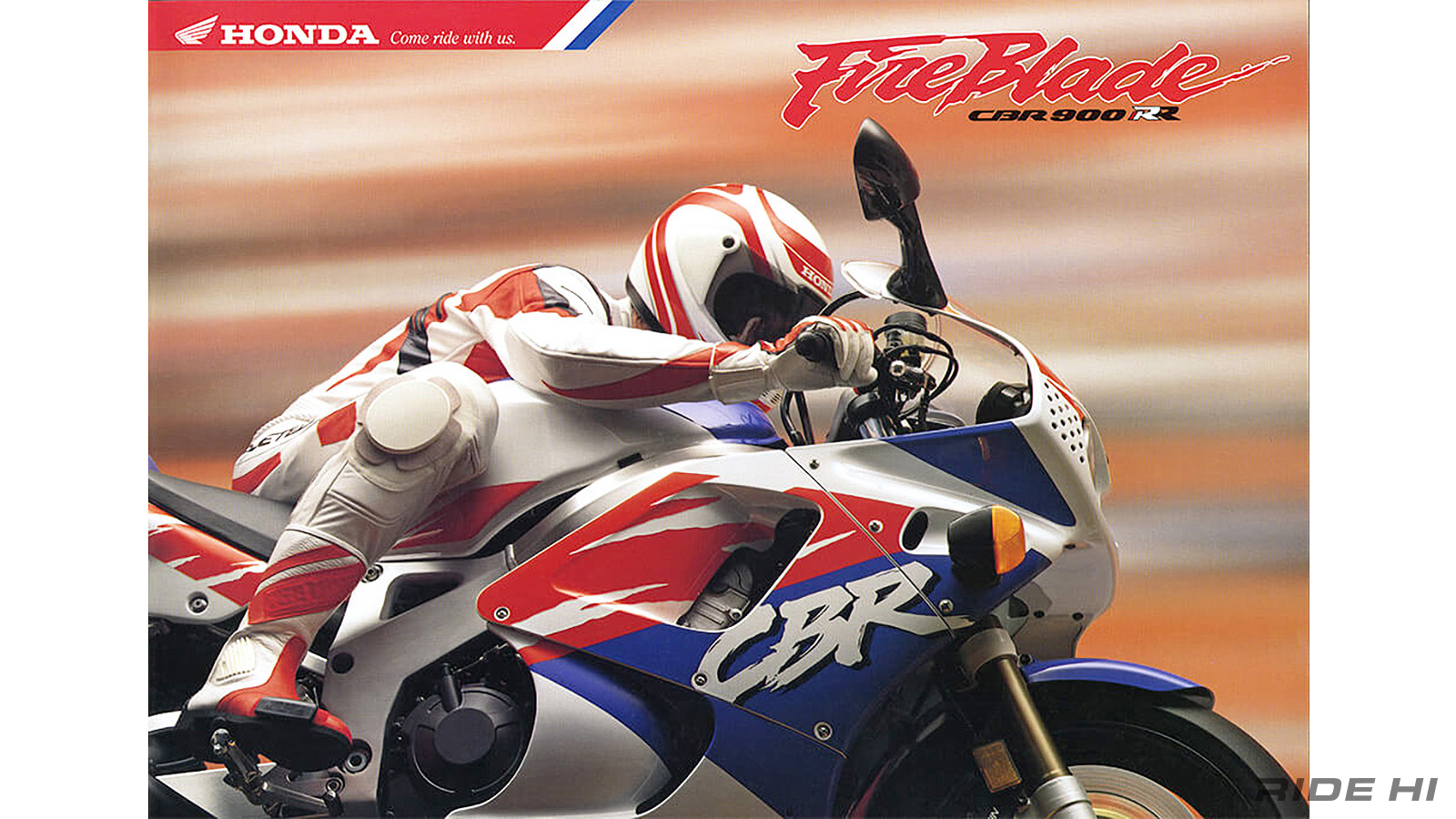

鈴鹿8耐でV4に勝つ750インライン4開発に単を発した操る面白さでライディングする新次元のスーパースポーツFireBlade!

1992年に登場したCBR900RR FireBladeは、それまでトップメーカーとしてビッグバイクをジェントルなコンセプトを守り抜いた考え方を脱ぎ捨てた、当時では周囲を唖然とさせる過激なスーパースポーツだった。

元はといえば、鈴鹿8耐でV型4気筒に勝つポテンシャルを目標に開発していたCBR750RR。

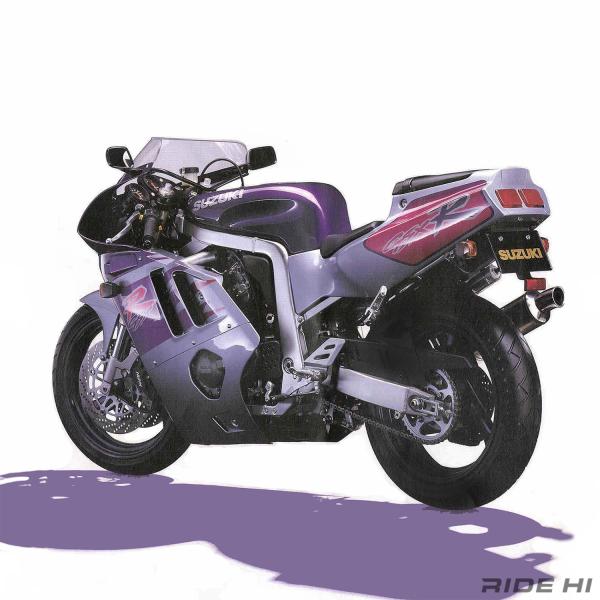

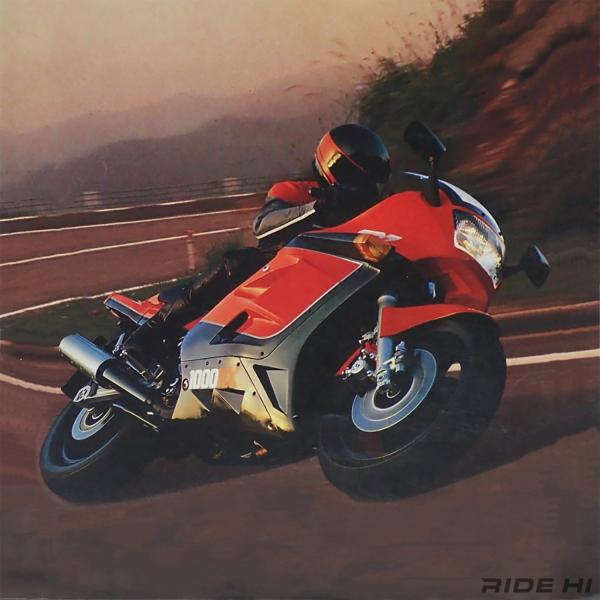

しかし全体の戦略上で製品化まで漕ぎ着けることはなかったが、エアロフォルムでフルカバードされたCBR1000Fのスポーツ度への不満から、オーソドックスなフォルムへとマイナーチェンジされても人気が低迷する状況の打破が求められたのだ。

しかしもういっぽうで、リッタークラスのフラッグシップはハイパー化と同時に大型化を伴い、ライダーの手に余るモンスター揃い。

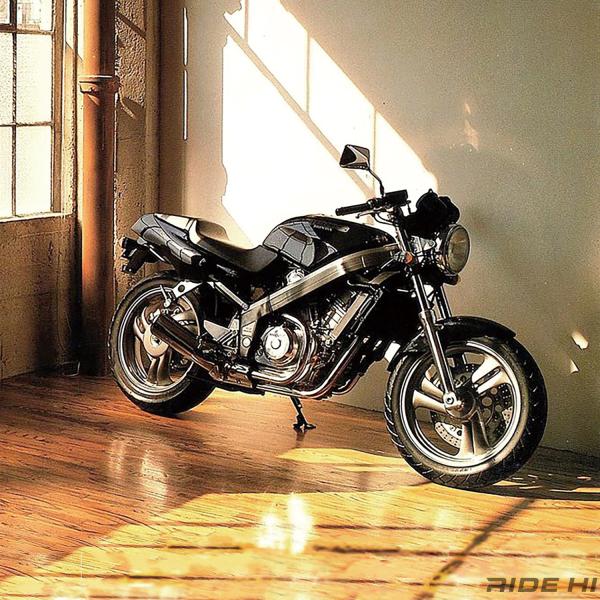

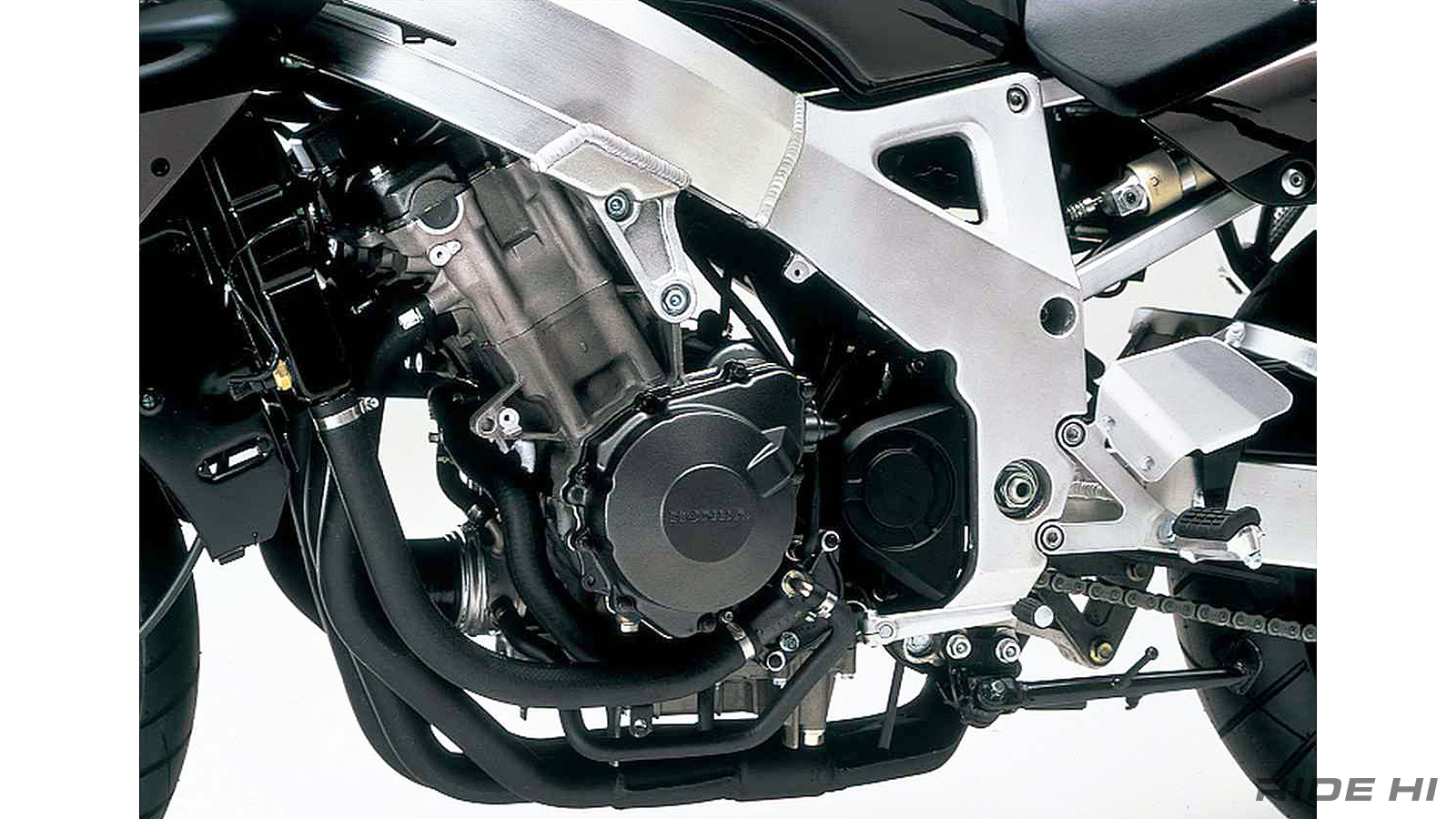

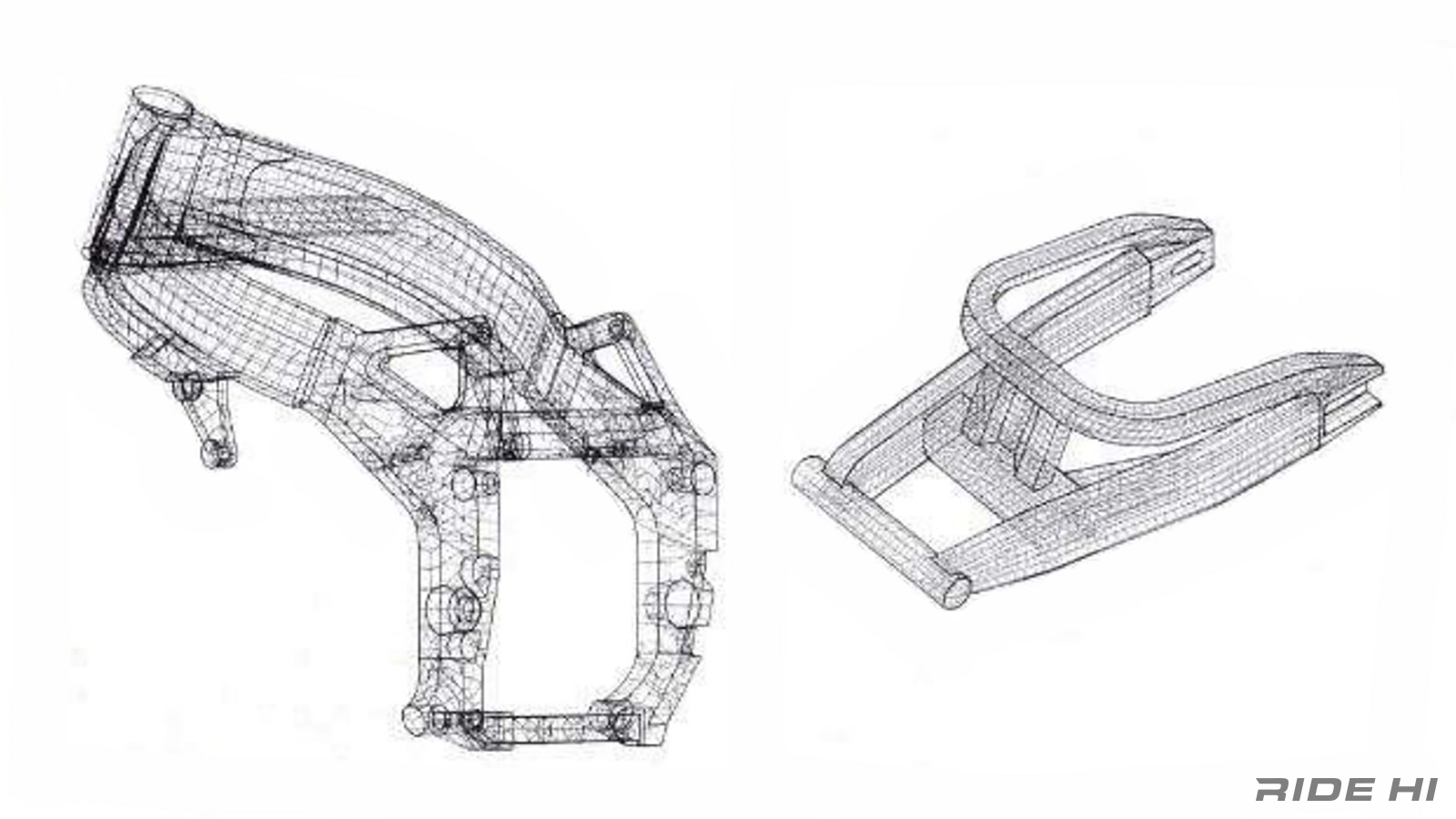

ホンダとしてはライダーが日常的なシーンで、大型バイクでも「ライダーが操る喜び」を得られるスーパースポーツが必要と、シリンダーが前傾して車体ディメンションと相性の良い、優れたハンドリングを目指した並列4気筒の開発が決定され、開発を中断していたCBR750RRプロジェクトが再スタート。

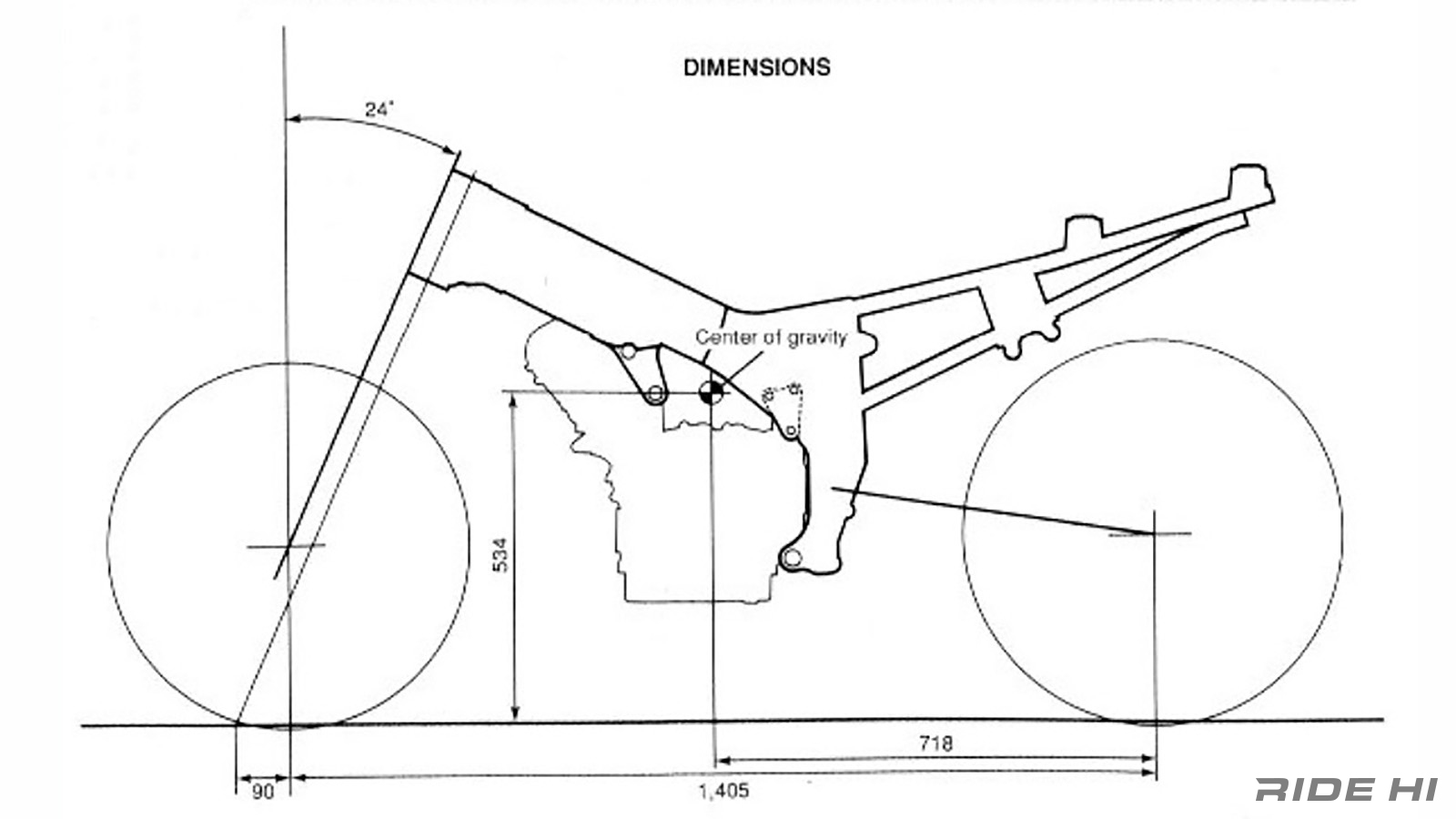

その目標値は車重185kgと750cc以下の600ccクラスに匹敵するコンパクトさと軽量であること。

この車格でリッターバイクを凌ぐ加速性能ということで、開発を中断していたCBR750RRの排気量を拡大しながら探っていった。

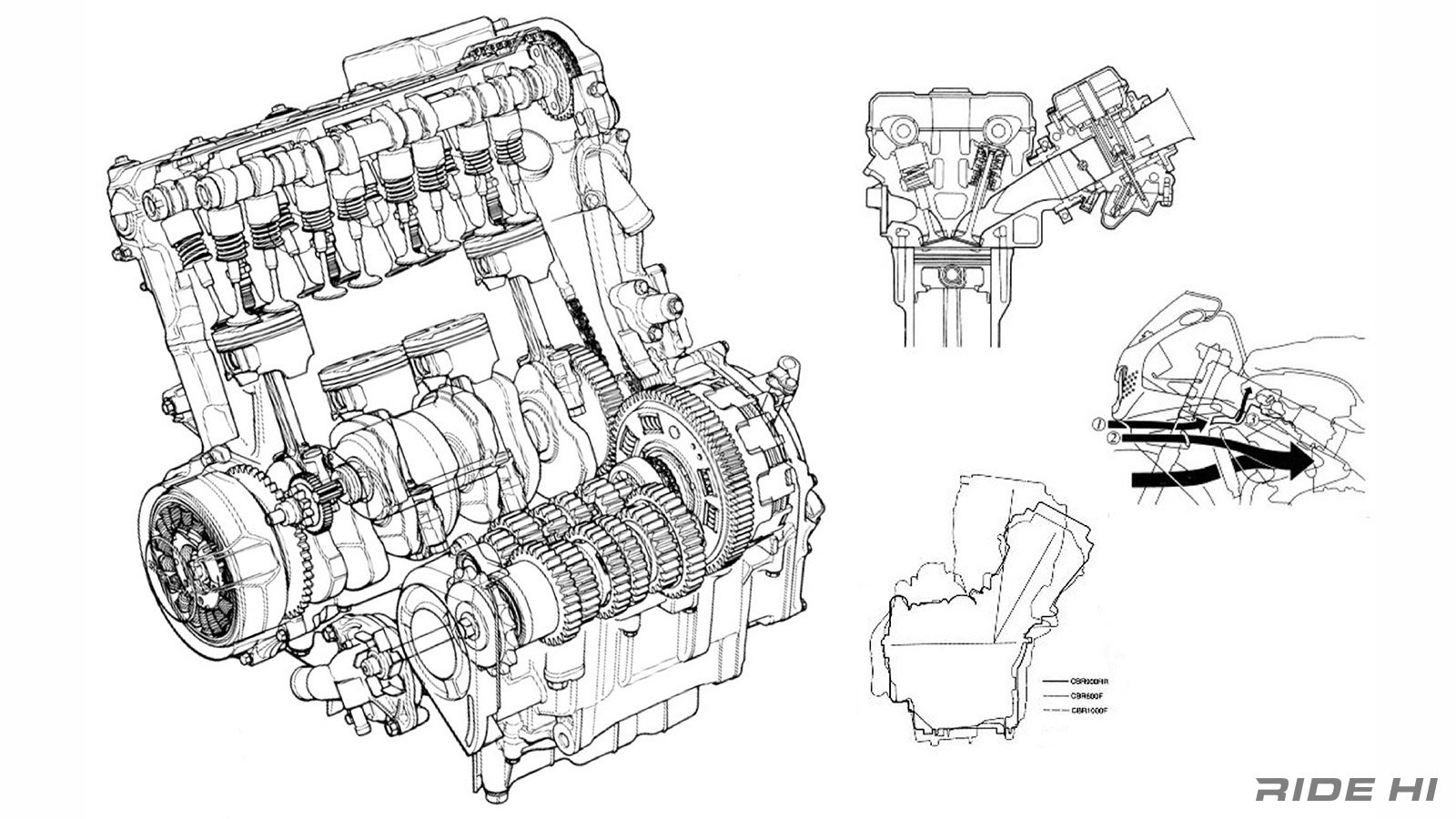

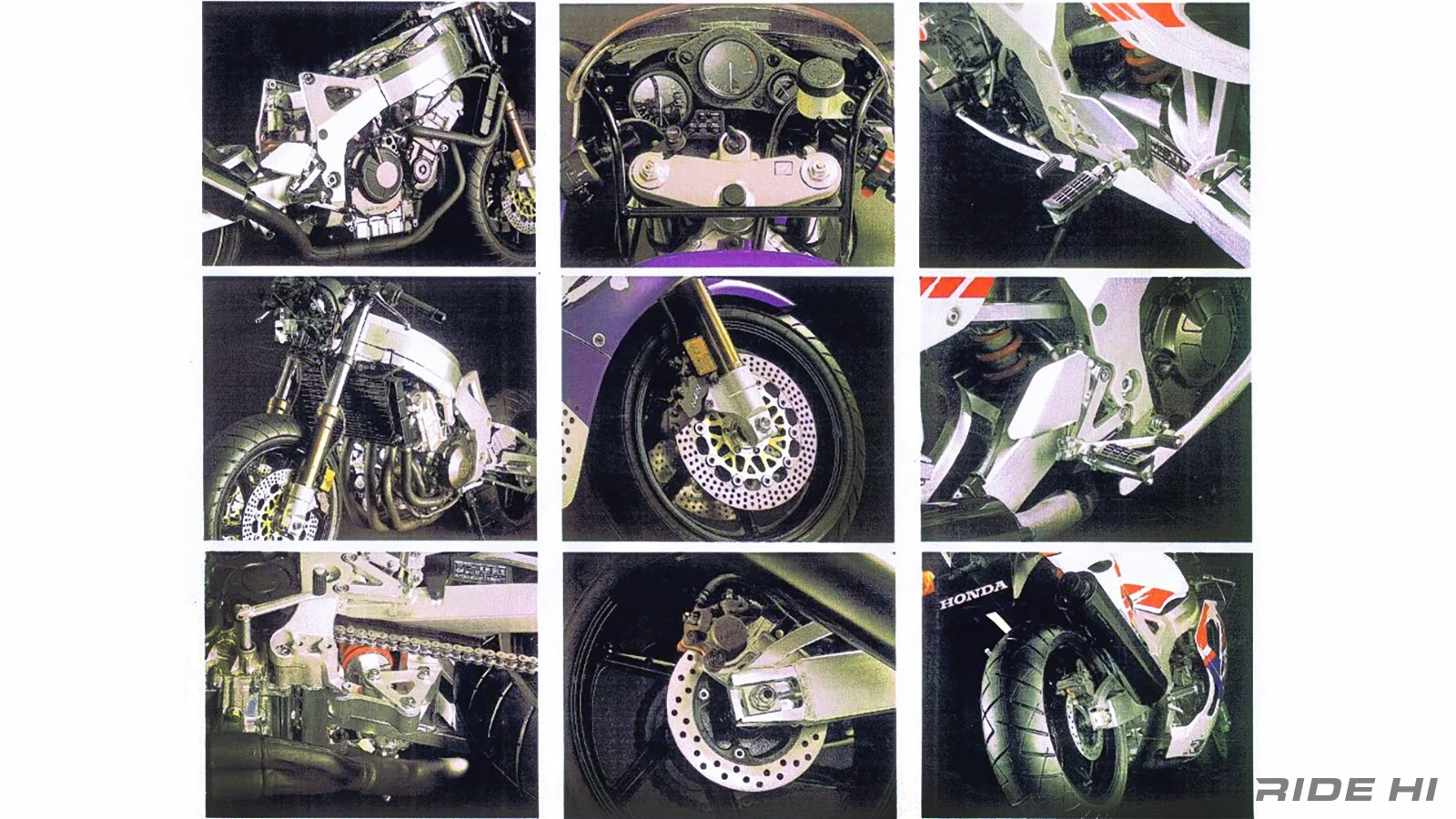

CBR750RRはボア×ストローク70mm×48.6mmの750cc、運動性能を左右するエンジン幅を右端にカムチェーンを配したスリムさをはじめ600cc並みのサイズとしたレイアウトのまま、ストロークを58.0mmまで伸ばし893ccで124PS/10,500rpmと9.1kgm/8,500rpmへとパワーアップを果たした。

これで車重185kgを160km/hまでリッタークラスと同等の加速ができるのを確認。さらにホイールベースを1,405mmとまさに600cc並みのコンパクトさで、類をみないハンドリングのマシンが誕生したのだ。

ところが当初、300km/hがチラつくリッタークラスのフラッグシップ人気は根強く、1992年にCBR900RRがデビューしたときはそれほどのインパクトはなかった。

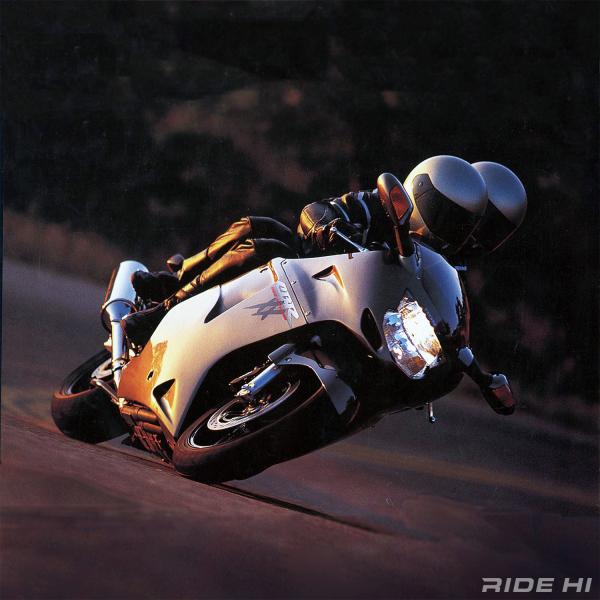

しかし実際にヨーロッパやアメリカのワインディングで、CBR900RRがみせる高い運動性能と圧倒的なハンドリングの違いは明白で、ミドルクラスのユーザーも巻き込んで瞬く間に大人気となりエスカレートの一途を辿ったのだ。

前輪をウイリーも含めた急激な加減速による荷重変化の大きさを吸収するため、ワイド化しつつ16インチと小径に収め軽快さをキープ、当時は既に倒立フォーク採用のマシンも存在したが、重量的な面としなやかで細かな作動性で優位な高剛性の正立フォーク(内部にカートリッジを備えた減衰性能が飛躍的に緻密で高かった)を敢えて採用しているこだわりが功を奏していた。

1994年モデルでは、アッパーカウルのステーを鉄からアルミへ、シリンダーヘッドカバーをマグネシウム化と軽量化を押し進め、丸形2眼だったヘッドライトを「タイガーアイ」と呼ばれる異形2灯ユニットとしてフェアリング形状を一新、マフラーのサイレンサー部分で黒塗装を廃止した。

1996年モデルではシリンダーのボアのみ71mmへ1mm拡大、918.5ccで128PS/10,500rpmと9.3kgm/8,750rpmと中速域からピークまで力強さを増し、車重を183kgと軽量化している。

そして1998年モデルでは最新RC45(RVF750R)で実績を積んだアルミ系複合メタルスリーブを採用するなど80パーセントの構成パーツが見直され、130PS/10,500rpmと9.4kgm/8,500rpm、フェアリングも変更となり車重も180kgまで軽量化されている。

この3代目がキャブレターを搭載したこのシリーズ最後となり、FireBladeの愛称と共にCBR929RRへとモデルチェンジされた。

その後、2002年にはCBR954RRとして国内販売もされたのはご存じの通り。

この革新的な900ダブルアールが、スーパーバイク・レースを含め750ccから1,000ccがスーパースポーツの標準となる流れのきっかけをつくったのは間違いない。

何よりスーパースポーツには乗せられているようなシーンを生まないよう、操るライダーに親しみやすく、欲しいときには扱える範囲で刺激を楽しめる、そんなハンドリングを最優先したコンセプトがホンダに根づいたことの重みを忘れるわけにはいかない。