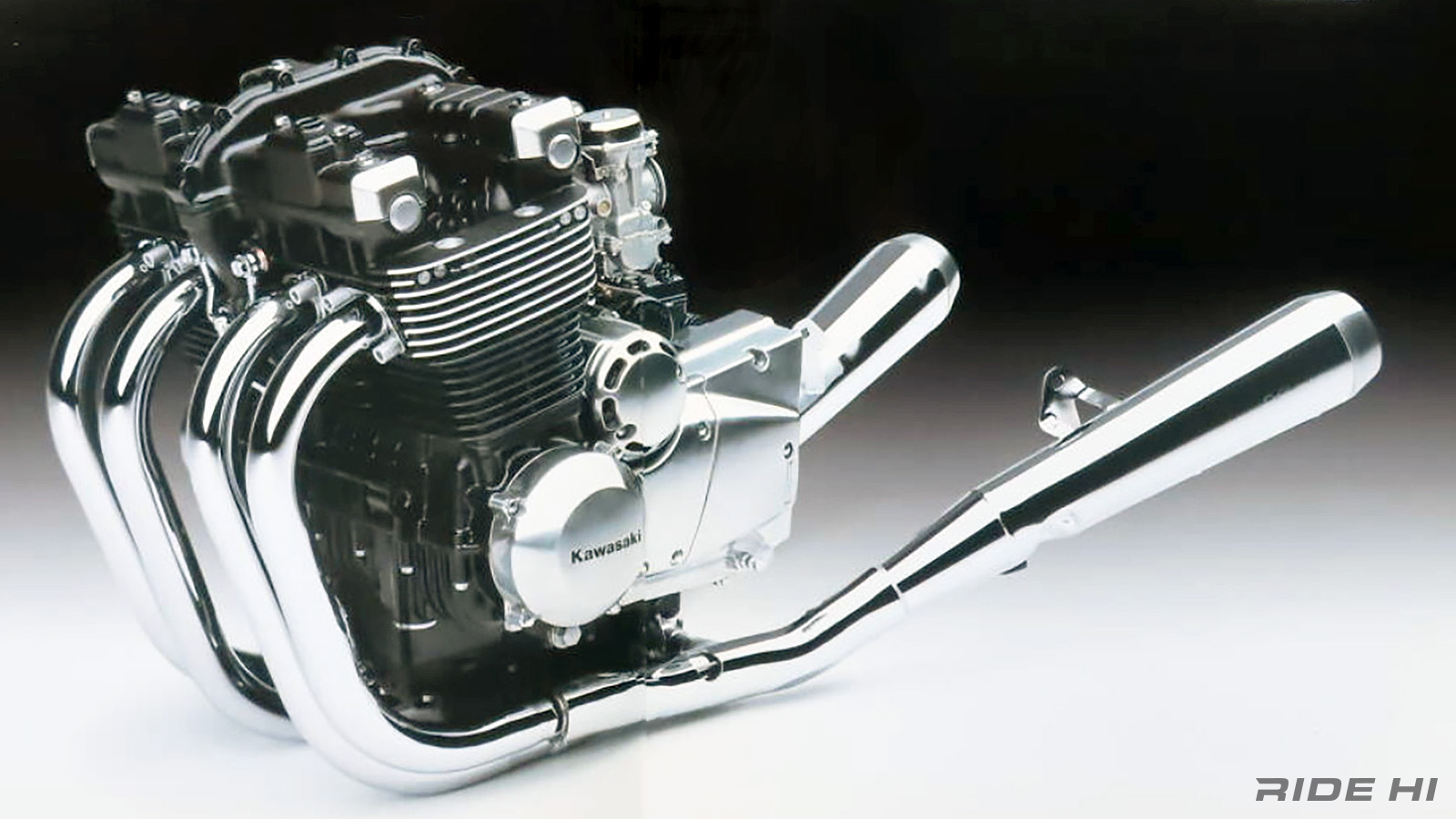

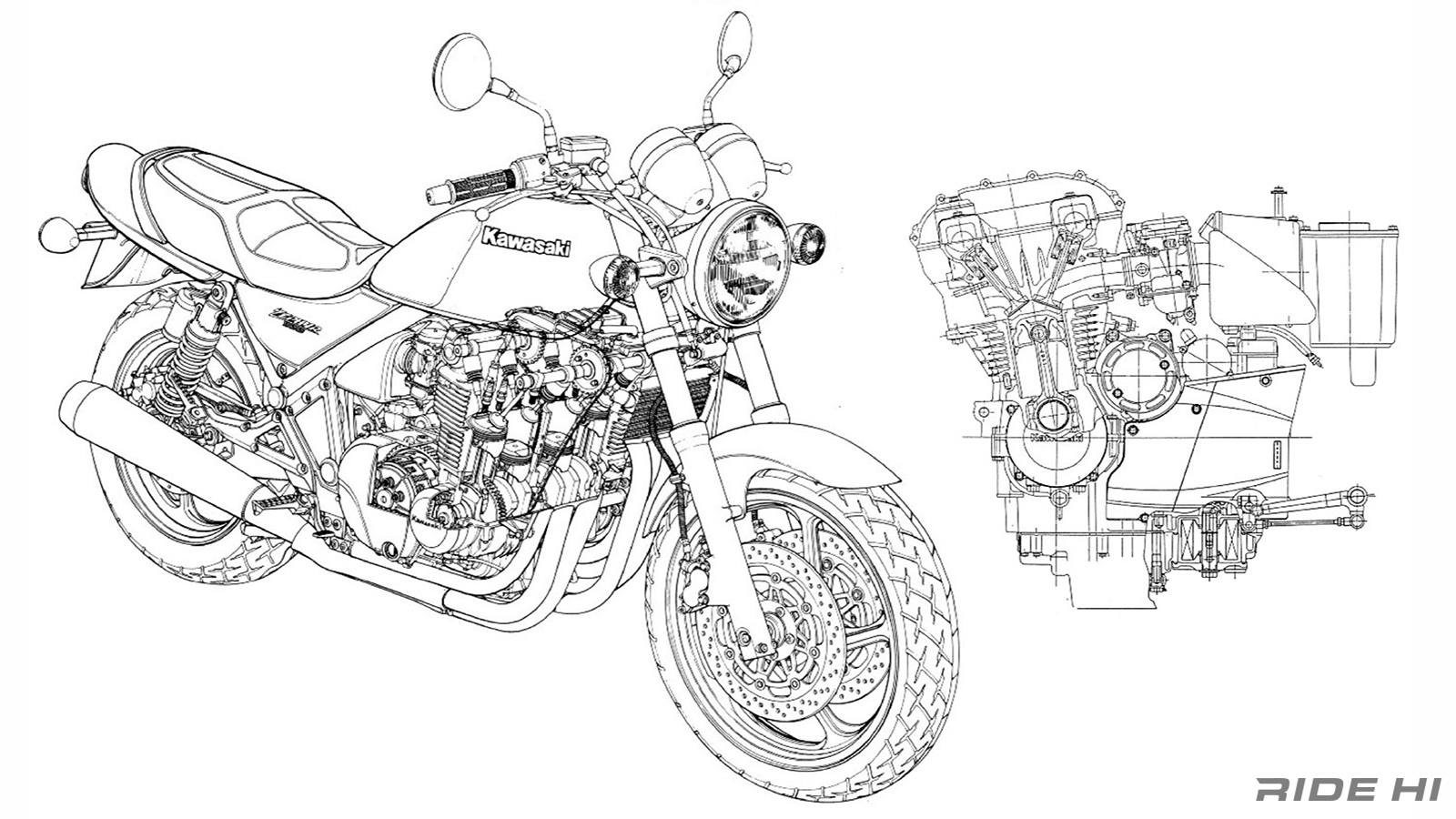

2バルブで半球形燃焼室のツイン点火プラグ!

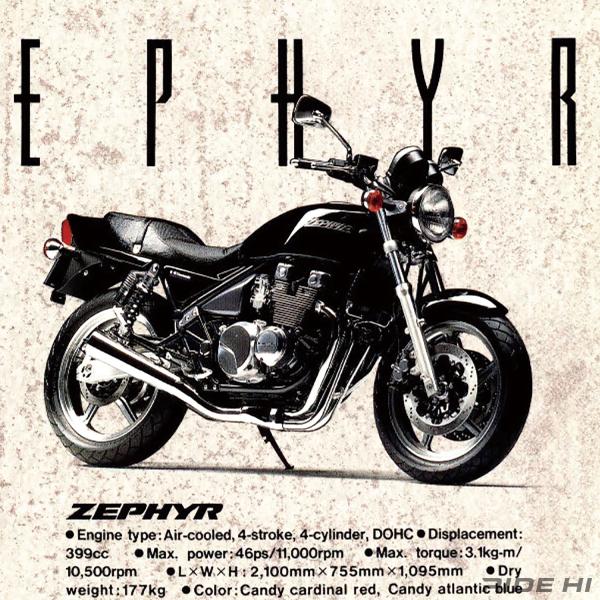

1989年のゼファー(400)が火をつけたネイキッド・ブーム。

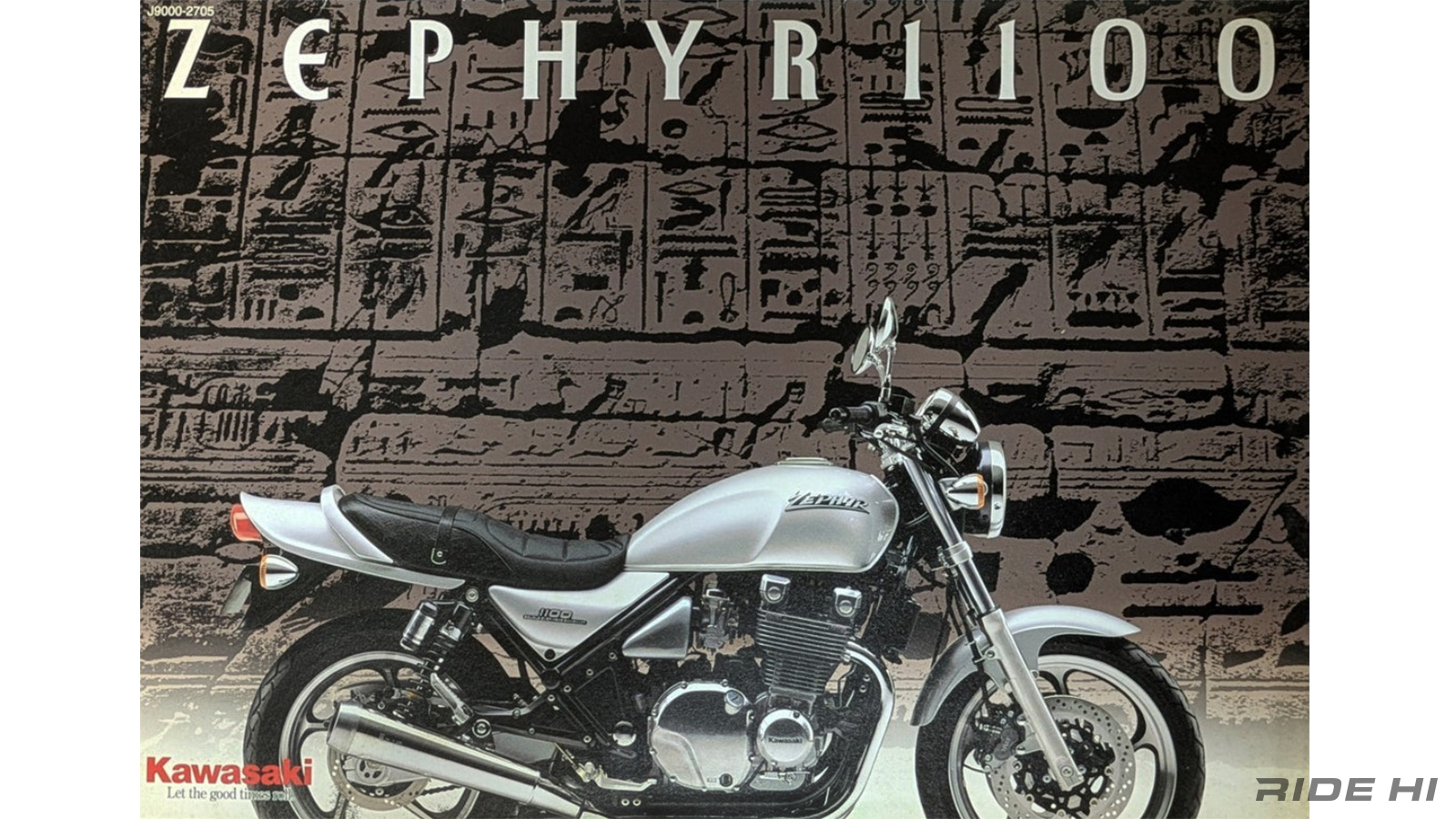

カワサキは1990年にゼファー750、そして1992年にはゼファー1100とビッグバイクでもネイキッドをライイナップした。

そして750でも、さらに1100でも単にトラディショナルなスタンダード・スポーツとしたのではなく、それぞれに異なるこだわりの狙いを込めていたのだ。

1991年に東京モーターショーで展示され、翌1992年から発売されたゼファー1100は、アメリカ向け大型ツアラーのボイジャー1200に搭載されていた水冷4気筒エンジンがベース。

これをシリンダーから上をわざわざ空冷仕様に設計し直すという、特異な素性のパワーユニットが搭載されていた。

そもそもカワサキのボイジャーは何と6気筒エンジンの搭載でスタートしたフラッグシップ・ツアラー。

この超弩級ツアラーをベテランでなくても乗れるよう軽量化でコンパクト化、4気筒で78.0×62.6mmの1,196ccとしたエンジンを新設計して世代交替をしていた。

ゼファー1100は空冷化するのに、このボイジャー4気筒のボアを78.0→73.5mmへと縮めることで、冷却風が抜けるのに好都合だったシリンダーピッチ(間隔)に目をつけたのも開発を決めるポイントだったという。

またDOHCながら敢えて2バルブとしたのは、半球形燃焼室と組み合わせたかったからだ。

4バルブ化するとペントルーフ型の燃焼室となり、高回転時の燃焼効率は良いものの低回転域では空冷だと燃焼室の縁の部分で異常燃焼(ノッキング)が起きやすいデメリットを生じる。

ゼファー1100はトラディショナルなビッグバイクの良さとして、低回転域の逞しいトルクを楽しませるエンジンでなくてはならない。

ということで、半球形燃焼室と吸気φ39mmに排気φ34mmが向き合うビッグバルブが組み込まれ、大きなボアでも火炎伝搬にどんな回転域でも良好な燃焼とするため気筒あたり2本の点火プラグを採用しているのだ。

車体まわりはこのビッグトルクを発生する巨体エンジンを抱え込むのに、フレームはφ38.1mmのメインチューブがスイングアーム・ピボットの部分までを結び、ピボット部分を覆うアルミプレートも強度部材とするなど万全を期し、アルミの80×35mmのスイングアームは、内部にリブを内蔵した日の字断面で後輪アクスルをエキセントリックホルダーで締め上げる高剛性仕様としている。

などなど、650系ザッパーをベースとして開発されたゼファー750とは、各要素へ込めたテクノロジーがまるで異なる、いかにもビッグバイクならではの集合体としているのだ。

輸出モデルでもあるゼファー1100は、国内向けでもパワーダウンをしていない1,062ccで93PS/8,000rpm、9.1kgm/7,000rpm。

一体型の鍛造クランクシャフトは、異なるボアやパワーフィーリングを向上させるため、ウェブのマス(質量)を小さく設定するなど新たに設計し直し、僅か1,500rpmからでもグイグイと加速し、3,000rpmを超えると俄然逞しくなり、5,000rpmあたりから増大せず一定に感じさせるという、徹底した中低速重視のチューンとしてある。

ハンドリングも小さなターンでも前輪が切れ込まないよう神経質な部分を消した設定で、いかにも乗りやすいと評判が広まり、好調なスタートを切った。

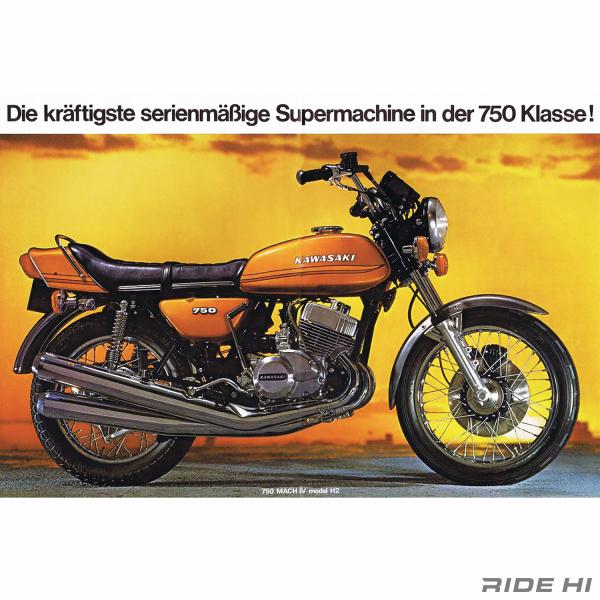

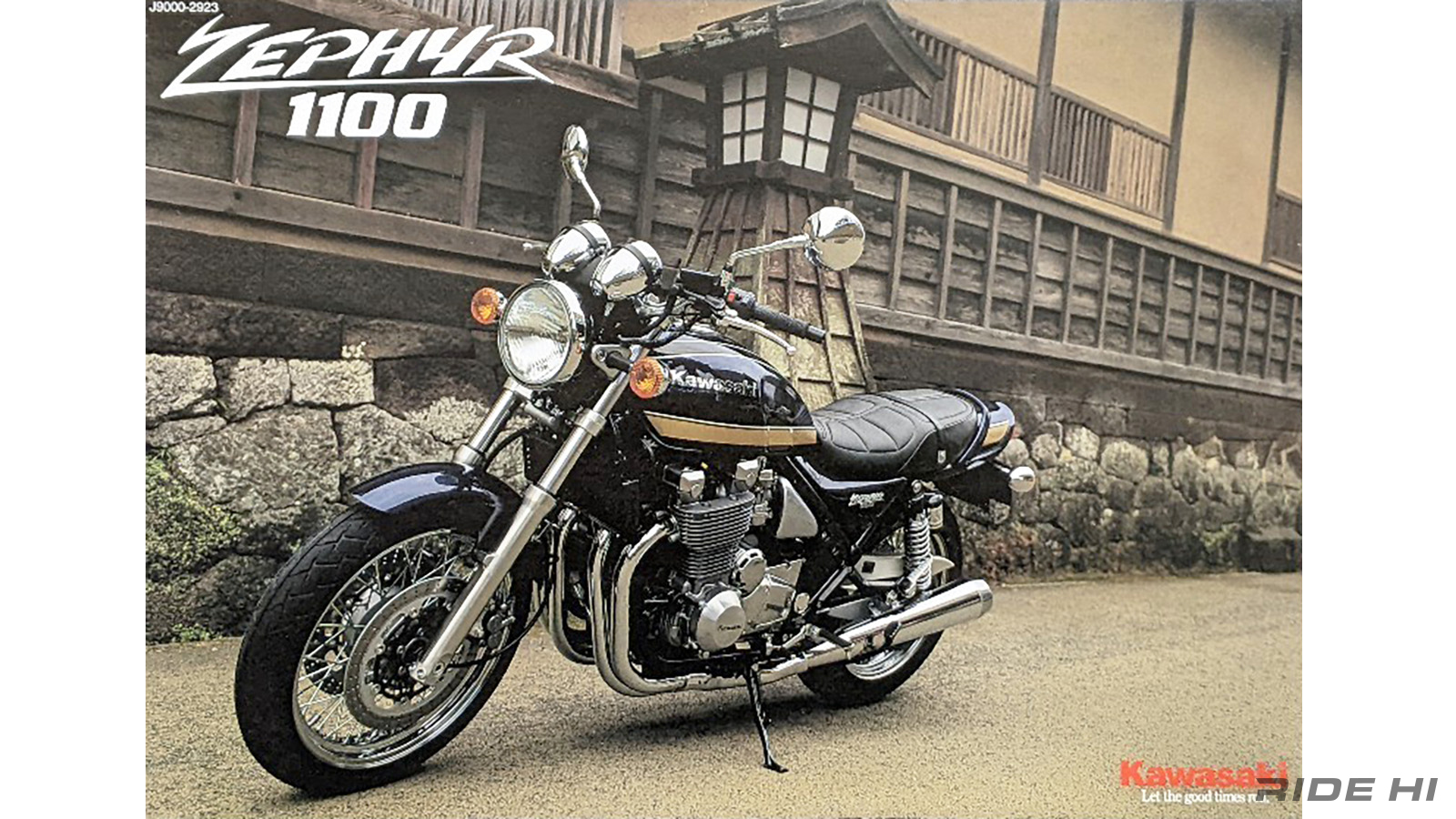

そして2006年の最終モデルまで、スポーク仕様のRSを加えたりしながら、カワサキではあのZ1以来定番のトラディショナルなカラーリングが展開されていった。

当然ファイヤーボールとイエローボールの、伝統的かつ情熱的なトラディショナル・カラーリングも存在した。

当然ファイヤーボールとイエローボールの、伝統的かつ情熱的なトラディショナル・カラーリングも存在した。