CB750/900Fに続くホンダが大攻勢に賭けた初の新エンジン!

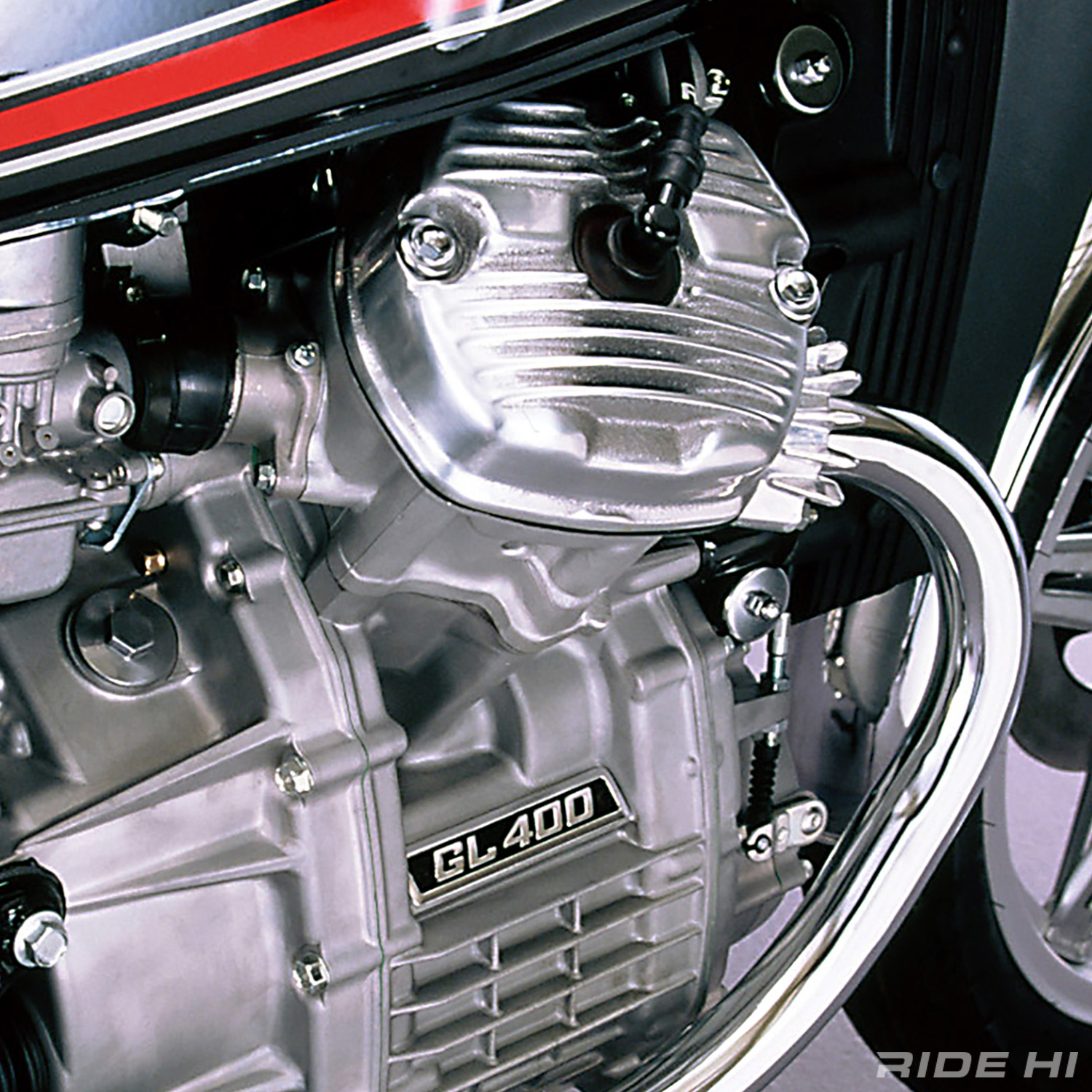

GL400 1978年

どのクルマメーカーもお手上げだったマスキー法という排気ガス規制をクリアして、ホンダが世界に認められたCVCCエンジン開発に全社のエンジニアを投入した後、暫く新型スポーツバイクを開発できなかった期間の巻き返しをはかる大攻勢は、’70年代終盤にご存じCB750/900Fからスタート。

無敵だった耐久レーサーRCBの直系DOHC4気筒に、待っていたホンダファンが狂喜しているその影で、実はホンダが本当の意味で大改革を狙った切り札がデビューしていたのだ。

それはまさかの縦置きVツインでシャフト駆動のGL400/500(輸出名はCX500)。当時のバイクファンが期待する路線ではイメージすらしていなかった新しい次元のコンセプトで開発されたバイクだった。

ホンダが反転を期した大攻勢で、次世代のスポーツバイクは高速でタンデムする快適スポーツ・ツーリングモデル。そしてそれまでのホンダらしさを脱ぎ捨てた、発想が全く異なるテクノロジー開発が込められていたのだ。

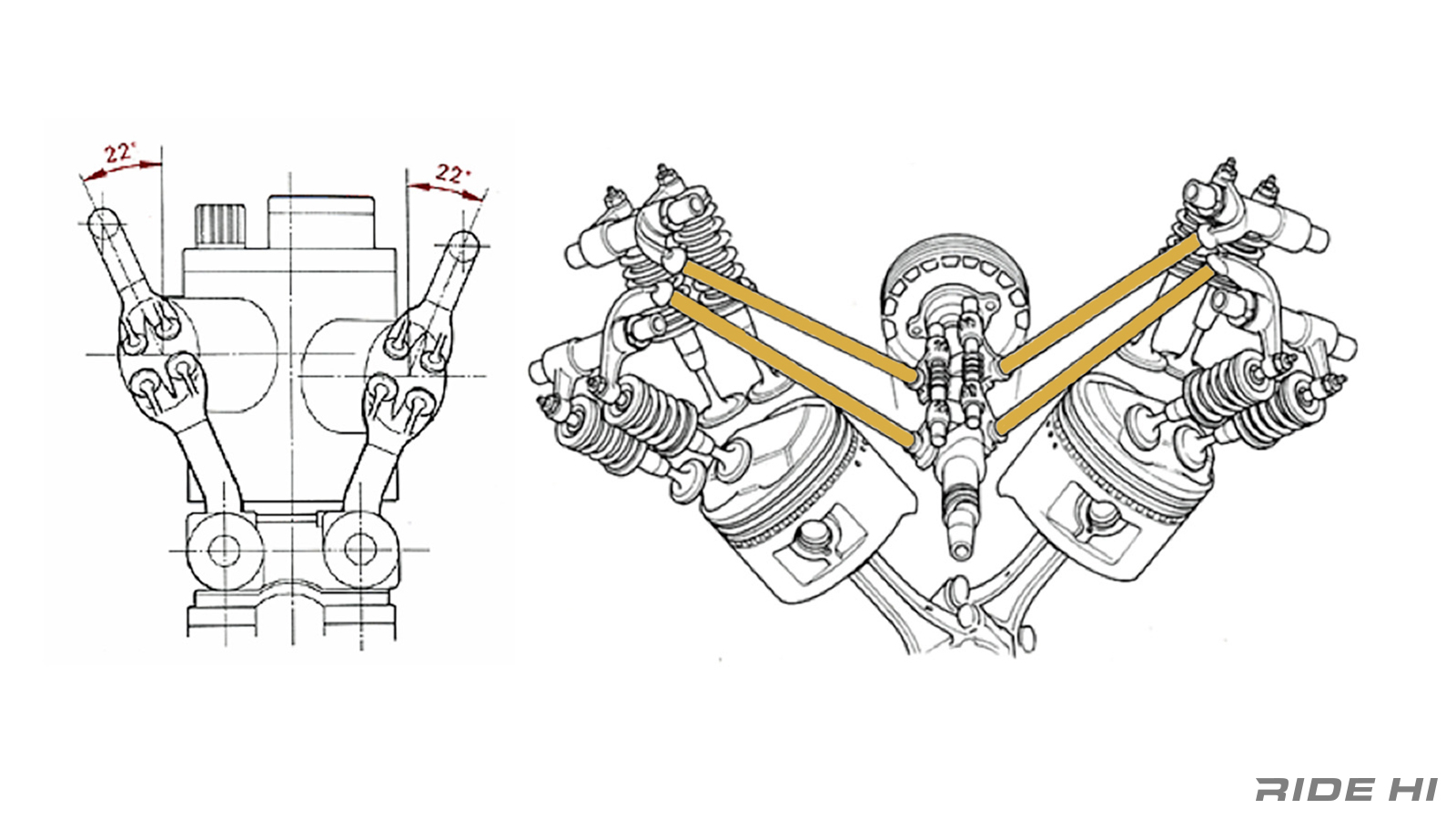

膝頭が当らないよう22°ひねったシリンダーヘッド、

そのためOHCが使えずOHVで開発!

高速道路を長距離クルージングするためのシャフトドライブ。そのシャフトドライブで安定性に優れ且つ軽快な車体構成とするエンジンは、縦置きVツイン。

スリムな設定を狙った80°のVバンクは、クラッチを1次減速で逆回転させる縦置きの反トルクを打ち消す画期的な構成。そして大容量のフライホイールの採用で、低速での力強いトルクと高速での滑らかな回転……さらには初の水冷化で高出力でも安定した性能を可能としていた。

それまで高回転高出力で多気筒化がブランドの必須イメージだったホンダが、まるで自らを否定するような構成に、多くのファンは半ば唖然としていた。

それを決定づけたのが、ホンダの代名詞のように思われていたDOHCではなく、何とローテク・イメージだったOHV、プッシュロッドでバルブ駆動するエンジン型式だった。

そのOHVを採用した理由は、吸気系のキャブレターが膝頭に当る既存の縦置きVツインのネガティブな面だった。

これを解消しようと、両側のシリンダーヘッドを22°外へ向け、キャブレターは燃料タンク下に収め足下がスリムですっきりしたライディングポジションを可能にしたのだ。

ただそうなると、お家芸だったSOHCなりDOHCのカムシャフトがクランクシャフトと平行ではなくなる。つまりカムチェーンやカムギヤが使えない。

これを解決するのが、プッシュロッドでバルブ駆動するOHV。

ただそのプッシュロッドには、熱膨張でバルブクリアランスが変わらないよう、新素材で開発するという並々ならぬチャレンジの塊だったのだ。

斬新さは時代のニーズに先行し過ぎてウケず

ターボやアメリカンへと転身していった

世界GP熱の高まり、ハイパフォーマンス化への益々の期待に膨らむ時代のニーズは、この画期的なメカニズムの集合体へ関心を集めなかった。

当初のオトナを意識した渋いデザインも好感度を下げたのだろうと、カラーリングを地味なコントラストから明るいものへとイメージチェンジをはかったが、マーケットの反応はいまひとつ。

そこでCB750/900Fでうけたユーロデザイン化に、新しい時代のツーリング・イメージからメーターパネル化でコンポーネントとしたチャレンジも加わったが、20年いや30年も時期尚早だったといえるギャップに、ライダーは全く靡かなかった。

しかしVツイン好きなアメリカ市場へ向け、チョッパースタイルを投入していくらかのニーズは増えたものの、後にBROSシリーズで人気だった横置きVツインほどの支持は得られずじまい。

とはいえ、メカニズムとしての最新構成だったメリットは、短期間だったが各メーカーがこぞってチャレンジしたターボ化のベースとしてうってつけで、CX500ターボ(1981年)は多くの人々の記憶に残る存在となったのは忘れられない。