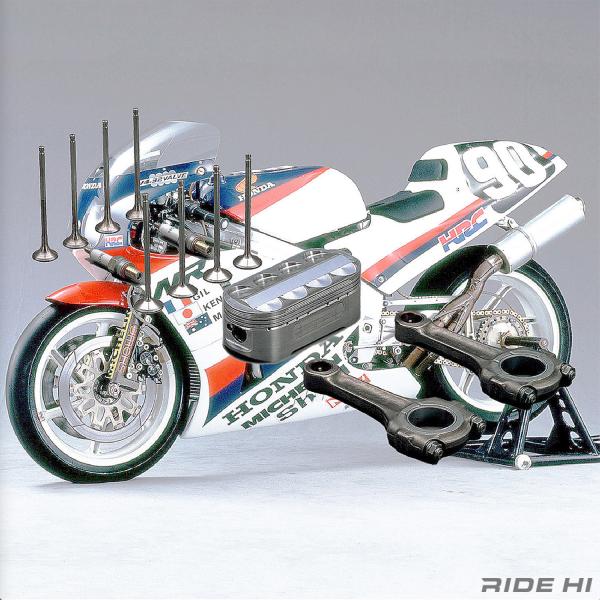

一瞬では理解しにくい高度な開発には、ホンダ伝統の反骨精神も必要!?

Part1から説明している通り、4ストロークで挑戦を決めたNR500の開発で、ライバルとなる2ストローク4気筒500ccの110~120psを上回ろうと、130ps/10,000rpmを目標に充塡効率からバルブ面積を算出すると、必要な吸気バルブ口径が通常の丸いピストンだと入りきらない。バルブを半月状にできればもっと稼げるが、燃焼室でバルブが接して密閉するシート面に、排気で生じる微粒の硬いカーボンが挟まると圧縮漏れを起してしまうので、そうならないよう丸いバルブが常に回転しながら開閉する仕組みなので変形にはできない。

しかし吸気4本を横一列、排気も横一列が並ぶ長円の燃焼室とピストンだと必要なバルブ口径面積が稼げることがわかった。これがオーバルピストン32バルブV4を開発した理由なのだが、NR500のデビュー当時はV8を開発したくてもレギュレーションで4気筒までなため、ピストン2個を連結した変形V⒋とした苦肉の策……と誤解?されがちだった。

乗ってみれば排気量がひとクラス以上も大きなエンジン特性が得られるという、圧倒的な違いを理解できただろうが、数人のGPライダーとテストライダーしか乗っていなかったのだからムリもない。

今回のルマン出場プロジェクトは、フランスのモトレビュー誌のジルベール・ロイ、英国のMCN(モーターサイクルニュース)のマット・オクスレイ、そして根本健のジャーナリストライダー3人が乗る計画で、オーバルピストン32バルブV4が何を狙ったコンセプトなのかも伝わるだろうという目論見も含まれていた。

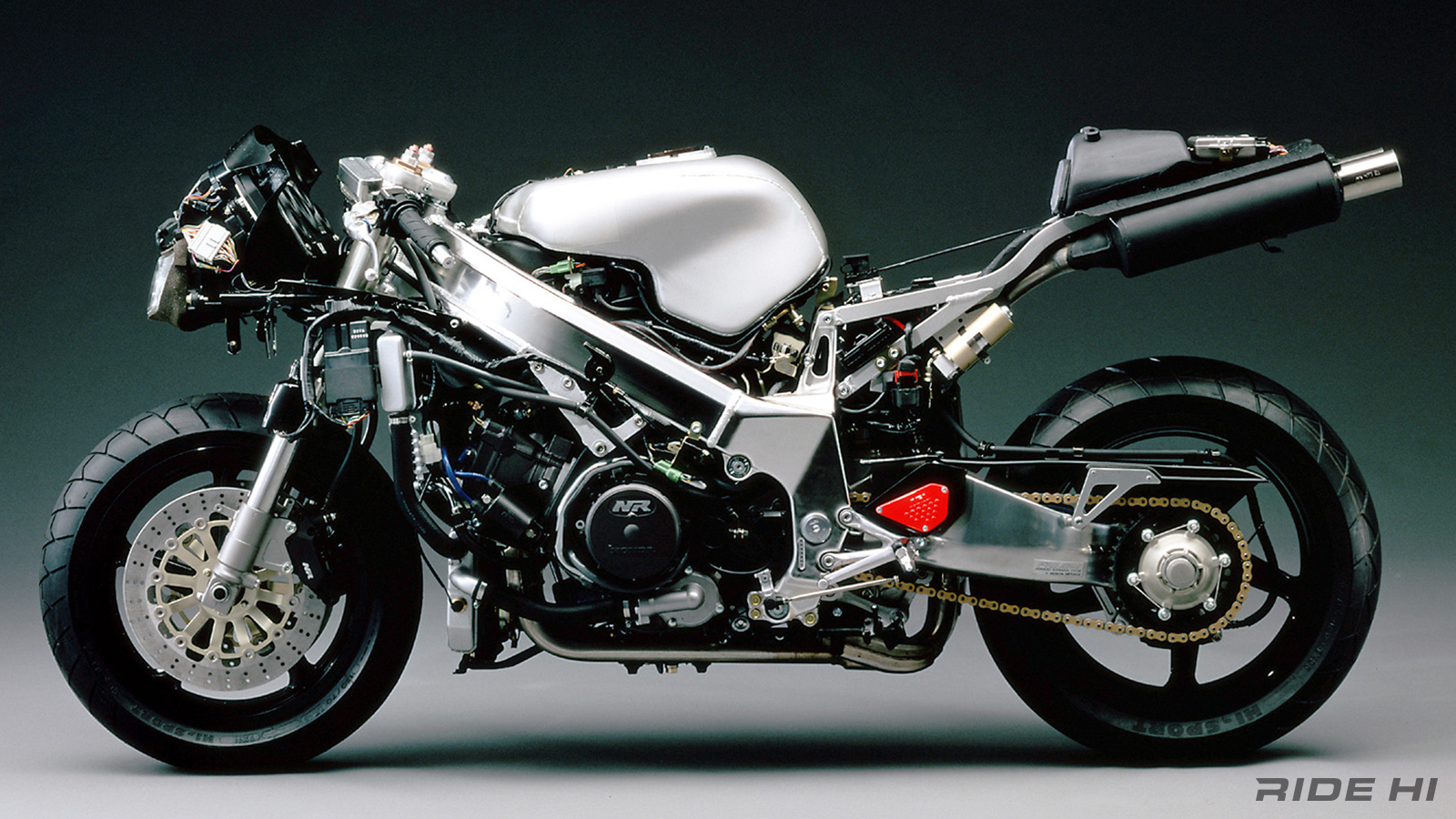

Part2でお伝えしたように、24時間耐久の仕様とする検討ミーティングでは、レーシングマシンというより乗りやすく疲れない、ライディングを楽しめるマシンとするのが至上目標。

そのため重心位置や前後のアライメントを先に決め、そこへエンジン&車体を嵌め込むような順序で組むというのも、なかなか無いことに違いない。

これらの詰めの部分で、アンチスクワット設定に自由度がある位置へドライブ・スプロケットを置く検討をしているとき、エンジニアが既存のカセットミッションを流用するためエンジン前後長が僅かだけ長くなることに気づき、これだと上司から評価されにくいナァ……と嘲笑気味に呟いた。

1ミリでも短くコンパクトに、1グラムでも軽くなれば「良くやった」とわかりやすい、でもその人たちのための開発じゃない、そう自分に言い聞かせていた。そんな反骨精神がまたホンダらしいと羨ましく思えたのを思い出す。

信じ難い短期間での設計試作、可能性に賭ける柔軟さと拘りの頑固さと

かくして24時間耐久仕様にエンジンも車体も設計し直されたNR750が、僅か2ヶ月ほどで完成。

オーストラリアのメルボルン郊外にあるサーキットで極秘テストが開始された。

85°の挟み角となったV型4気筒は、748.76cc、155ps/15,250rpm、7.76kgm/12,500rpm。ディチューンしてもRVF750ワークスマシンより強力だ。

最大の魅力である8,000rpm以下から扱いやすく力強いトラクションを、さらに低い5,000rpm以下でも低速コーナーで活かせるようアングルを深くとったところ、強大なトルクでスイングアームがコーナー立ち上がりだと上下に揺れる現象も起きていた。

エンジニアは、このスイングアームの上下動が許せない。上下に動いている間は前進してない、そんな効率の悪い、言葉を換えれば、みっともなさを感じていたようで、意外なほど説得に時間がかかった。

でもライダーはマシンが実際に前に出るより、シートがリフトして、いまリヤタイヤが路面を押してグリップがはじまった、そのレスポンスを感じるほうが大事で、だからガンガン開けられるという状況を、設定を変えては走りを観察してもらう。

なるほど、と納得してからは、逆に片支持スイングアームでリヤのアクスルがエキセントリック(偏心)ホルダーを締め上げる方式のため、チェーンを引いたりしてアンチスクワットの角度に影響が及ばないよう、ホイール側のドリブン・スプロケット歯数を固定、チェーンの駒数までカウントして長さも固定、と厳しく管理してくれて、ファイナル変更などはカセットミッションのほうで設定するという徹底ぶりだった。因みに現地ブガッティ・サーキットで、低回転域からの力強さを利用する走りのほうが疲れずタイムも安定するため、5速までしか使わないワイドなレシオ配分に変更、間違えて6速へシフトする可能性に6速も5速と同じギヤ比にして組んであった。

他にもキャブレター設定に凄腕をみせてもらえた。高回転域から全閉が長い後に、コーナー立ち上がりのスロットルを開ける瞬間に鈍さから鋭さへ切り替わる流速管理で、吸気にバイパス通路を設け、一瞬のラグをつくったりと、魔法のように色々なアクションができるのだ。

しかもひと晩かけて新作、翌日には耐久テスト中に試せるというスピード感。

結局このシステムは使わずに済んだのだが、それはキャブの反応違いにライダーが順応したため、右手の使い方を覚えられたからだった。

そうそう、ふと置いてあるオイルの一斗缶に「ホンダ・ウルトラ」とあったので、まさか?と尋ねたら、いえ本モノですよ、開発中はオイルに頼っちゃダメなんです、との答え。スーパーカブと同じオイルで走るんだ……とこれも感心しきりだった。

まさかの3時間ちょっとでリタイア、そして試乗会、さらにNRの発売

オーストラリアで無事24時間を2回近く完走できるのを実証、正式にルマンへのエントリーが決定され、ライダーに英国マット・オクスレイを外し、プロのマルコム・キャンベル選手がテストにも加わり、レース2週間前に本番マシンとスペアマシンの2台をルマンに持ち込み、コースに合わせるテストも走らせた。

フランス代表のジルベールも早々とマシンに馴染み、乗りやすいを連発。キャンベル選手は、ここルマンで絶対的王者のフランス・ホンダチームでRVF750を駆る、ドミニク・サロン選手に0.3秒差と肉迫する素晴らしさ。

こうして決勝レースがスタートすることになり、2番手のままキャンベル選手、ジルベール、そしてボクで1順が終わろうというとき、ピットインのサインを見たラップでエンジンが一瞬息つきを見せた。

嫌な予感がしたもののピットインしてキャンベル選手へバトンタッチ、尾熊監督へ異常を報告して間もなく、マシンを押して帰ってきた。

タンクを持ち上げ点火プラグを外すと万事休す。おそらくコンロッドのキャップボルトが緩むかで、ピストンがバルブと衝突してエンジン内部はアルミ粉まみれだ。

結果は残念ながらまさかのリタイヤに終わってしまったが、当初から予定していたルマンから同じフランスのポールリカール・サーキットへ移動、ヨーロッパのジャーナリストたちにNR750を優勝したRVF750と比較試乗をしてもらった。

排気量が大きなマシンのような余裕と安定感、そして経験の少ないライダーでも開けやすいトルク特性に力強く曲がれるトラクション、すべてに新時代を予感させる夢のマシンと好評だった。

これは鈴鹿サーキットでも国内ジャーナリスト向けに開催、同様の2台を比較試乗してもらったが、レース経験者ではなく編集者に乗ってもらうようお願いしたこともあり、NR750のほうが神経質な操作をいっさい必要としない乗りやすさと喜んでもらえた。

スペシャルマシン「NR」を発売、そこが終点だった

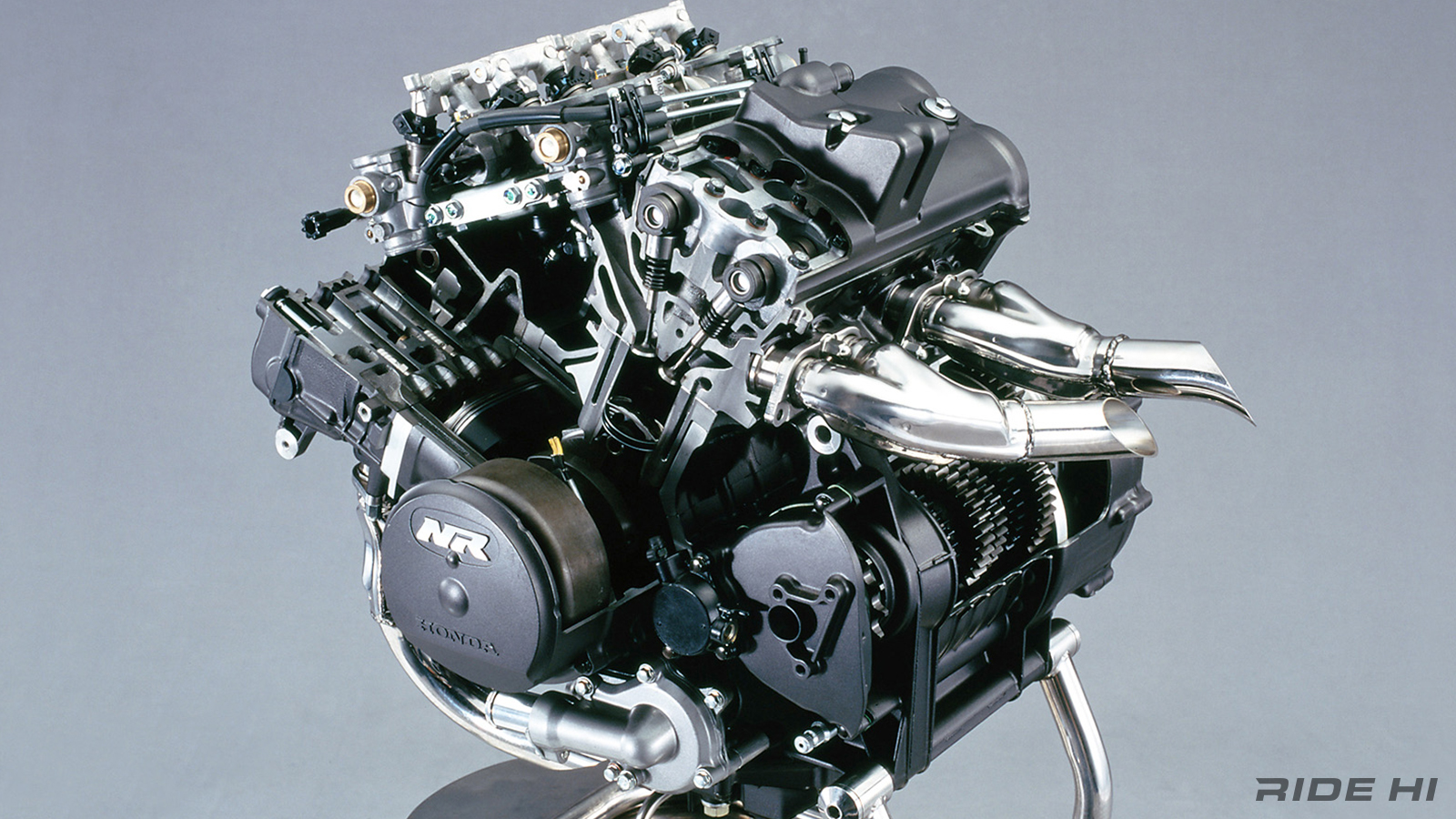

生産車「NR」のピストンは長円ではなく楕円。直線と半円を加工機で連続して切削できないため、直線部分も緩やかな曲線としたのが大きな違い

ご存じのように5年後の1992年、遂にオーバルピストン32バルブV型4気筒の「NR」が、スペシャルな豪華仕様のマシンとして限定販売された。

キャブレターは電子制御インジェクターのPGM-FIへ進化、747ccで海外仕様の最高出力は130 ps/14,000 rpm。低回転域からトルキーではあったが、NR750のようにリッターマシンと勘違いさせるほど明確な力強さはなかった。

そしてこの「NR」を最後にオーバルピストン開発は終止符が打たれた。

もし続いていたら、水面下で進んでいた250ccツインでターボとの組み合わせや、パリダカールを狙ったオフロードへの転用なども検討されていたらしいので、進化した新たな可能性を見られたのかも知れない。

ただ最新の各社のV4や並列4気筒、さらには各種ツインも含め、オーバルピストンでなくても、低回転域から刺激的で楽しめる有効で力強いトルク&パワーのマシンが居並ぶ現状に、果たしてアドバンテージが保てたのか、30年もの時間に推測は不可能だ。

しかしどんな難関が待ちかまえていようと、他にないオリジナリティで輝けるのなら、そこに熱量の高い思い入れを注ぎ込み、突き進んでいく姿を見せてもらった者として、ホンダならではの破天荒なバイクをつくって欲しい、そう願うことを諦めたくない。ファンは夢を見られるバイクを待っているのだから。