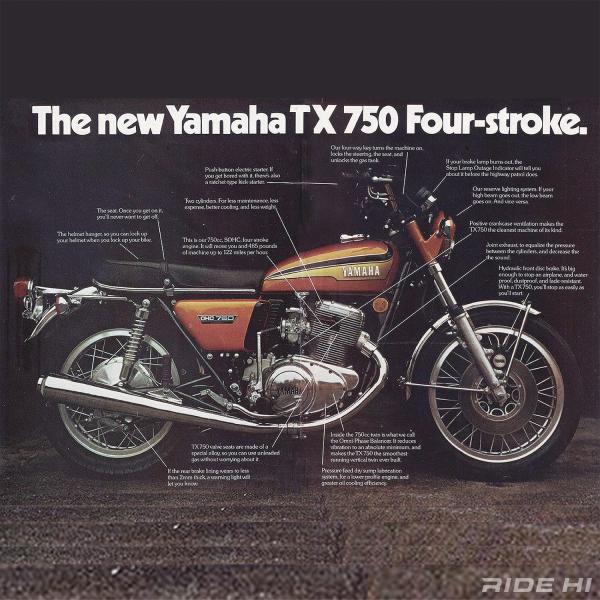

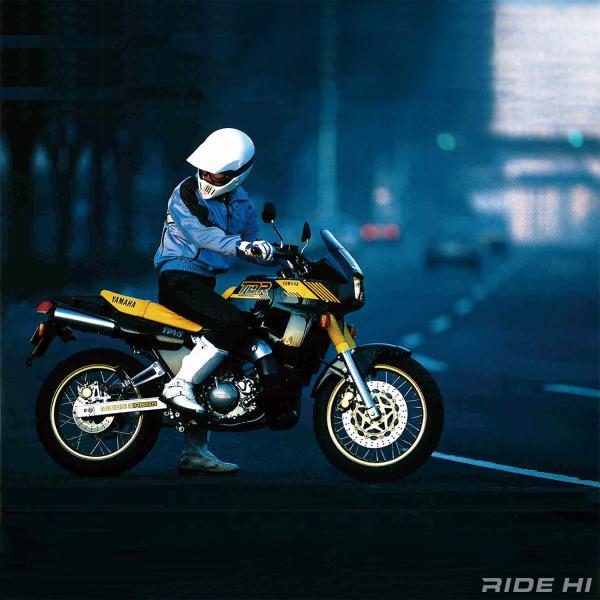

スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク!

1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳って以来、カワサキのフラッグシップは頂点パフォーマンスであり続ける宿命を背負っていた。

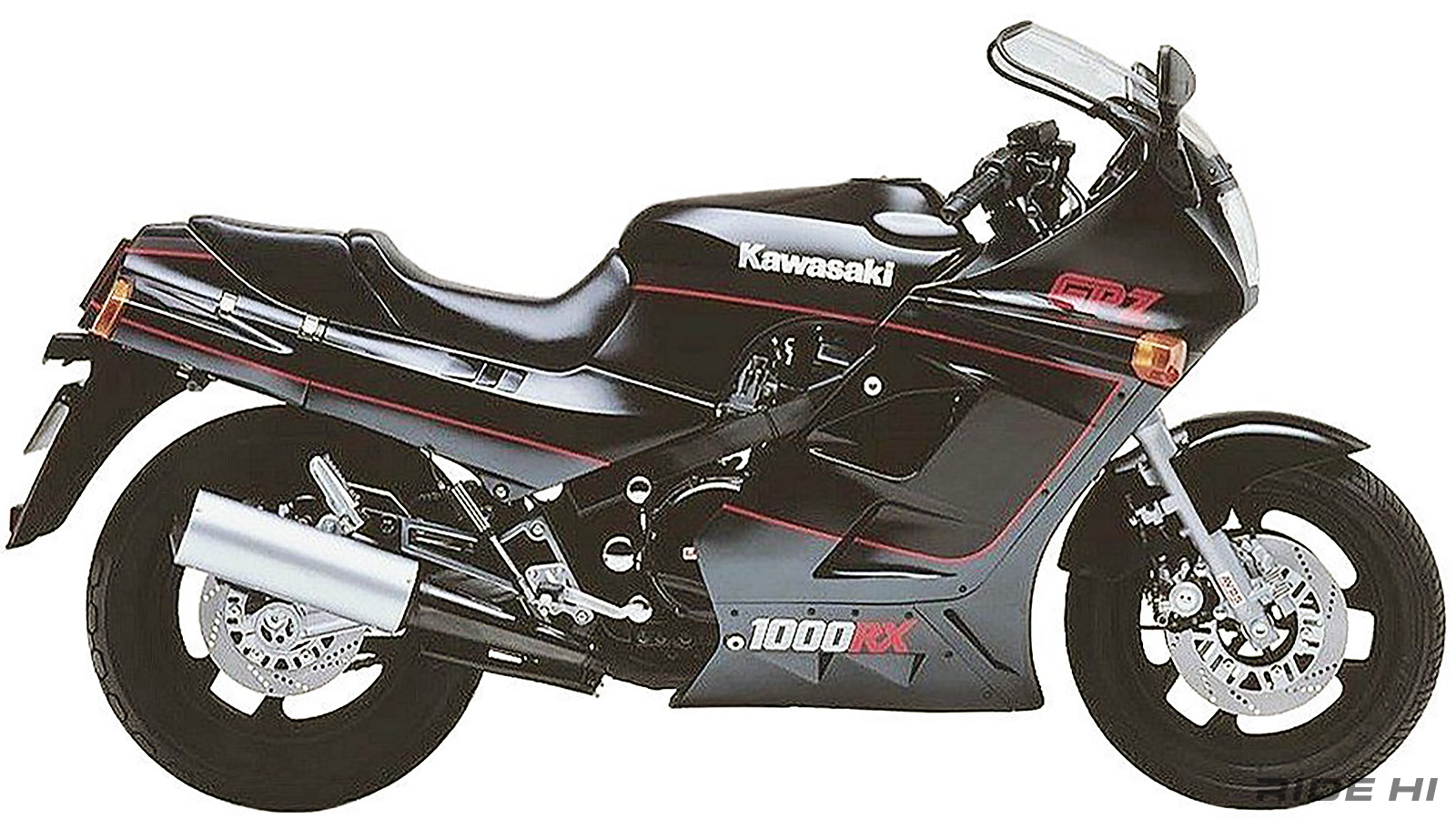

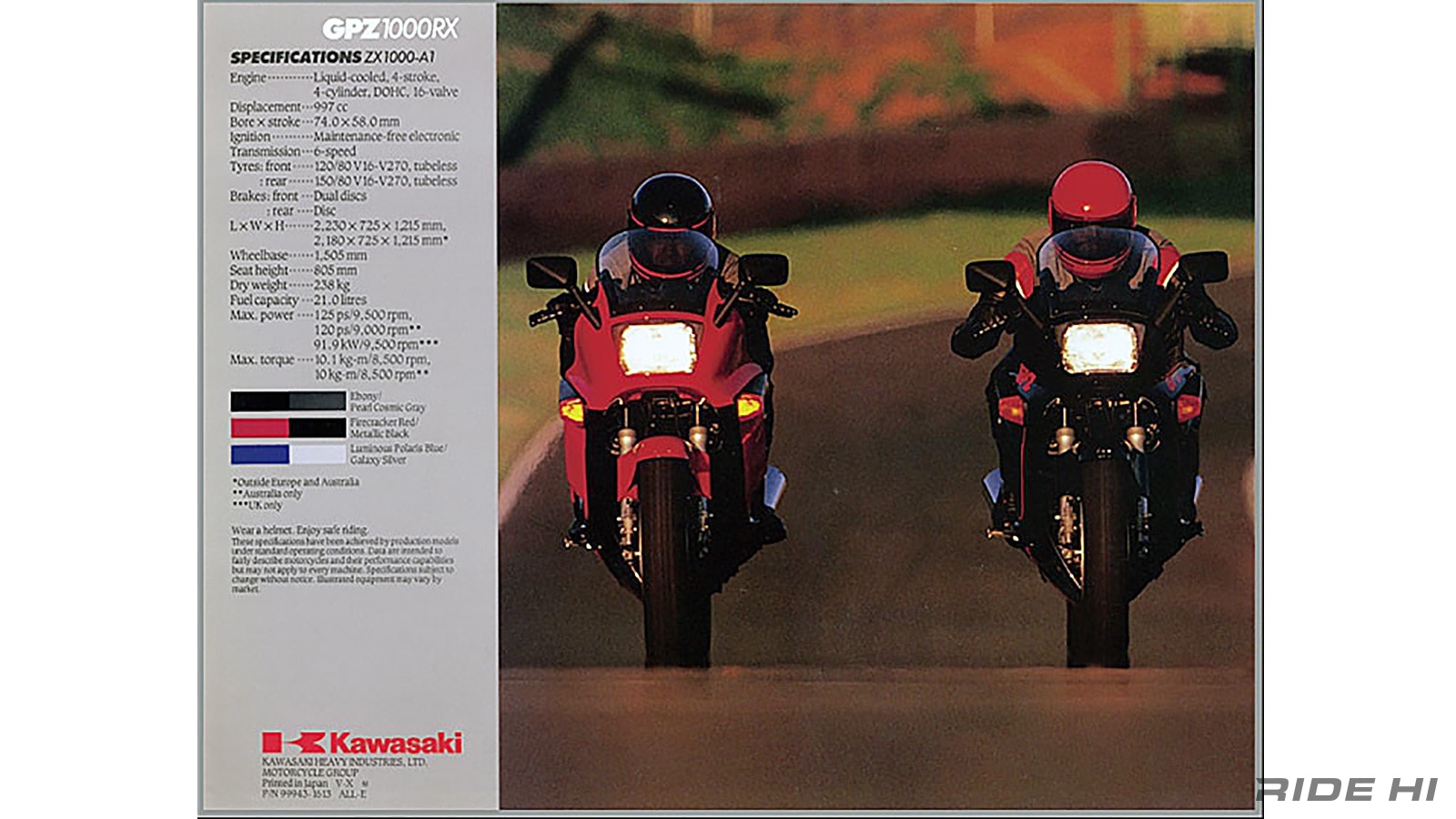

そして1988年、エンジンを1,000cc化、空力特性に特化したフルカウルを纏ったGPZ1000RXをリリース、ただそこには単に最速を求めるだけではない、新たな頂点構想というべきフラッグシップのありかたを求めた様々な試行を織り交ぜていたのだ。

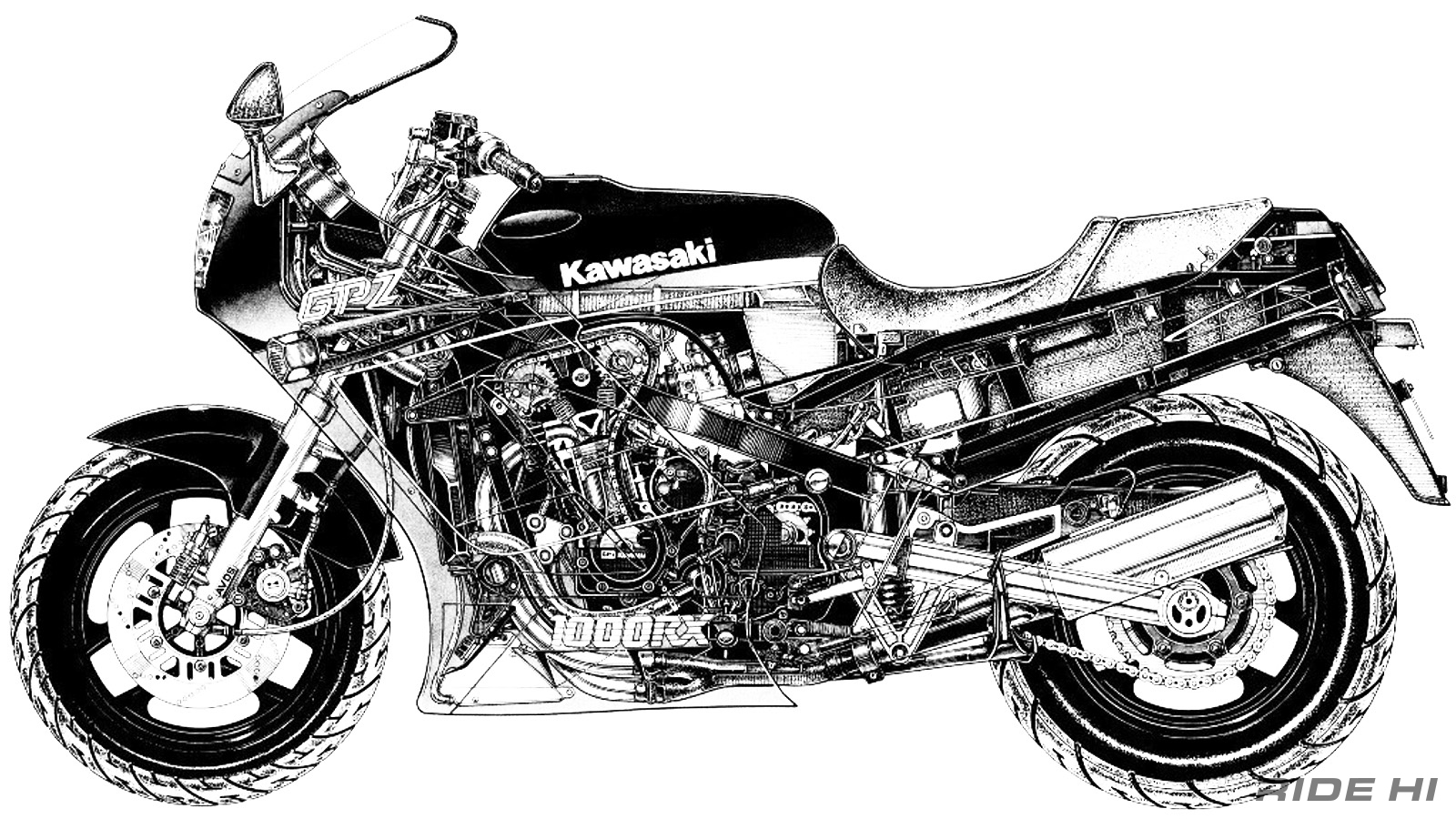

エンジンはGPZ900Rのサイドカムチェーンをベースに、ボアを1.5mmストロークを3mm拡大した74×58mmの997cc。

125PS/9,500rpmと10.1kgm/8,500rpmで当時の最強、乾燥で238kgの車体を0→400mを10.6secで駆け抜け、トップスピードは260km/hでもちろん最速だった。

ただこのGPZ1000RXは、大ヒットとなったGPZ900Rの後継ではなかった。

GPZ900Rは1988年モデルも継続、いわゆるスーパースポーツとしてのライディング・パフォーマンスを発揮する路線として残し、GPZ1000RXにはフラッグシップ構想という新たなテーマを課していた。

まずそのグラマラスで滑らかな表面で構成された、いかにも空力特性を優先したデザインには、航空機メーカーとしての意地にも似た造型が込められている。

フロントの両サイドにあるウインカーを包むのは、超高速のダウンフォースを意識したウイングで、これはリヤエンドのウインカーにも同様なフォルムが与えられている。

さらに空気を取り入れるエアスクープから、熱の排出を狙ったアウトレットやスリットまで、航空機デザインで培ったノウハウが活かされていた。

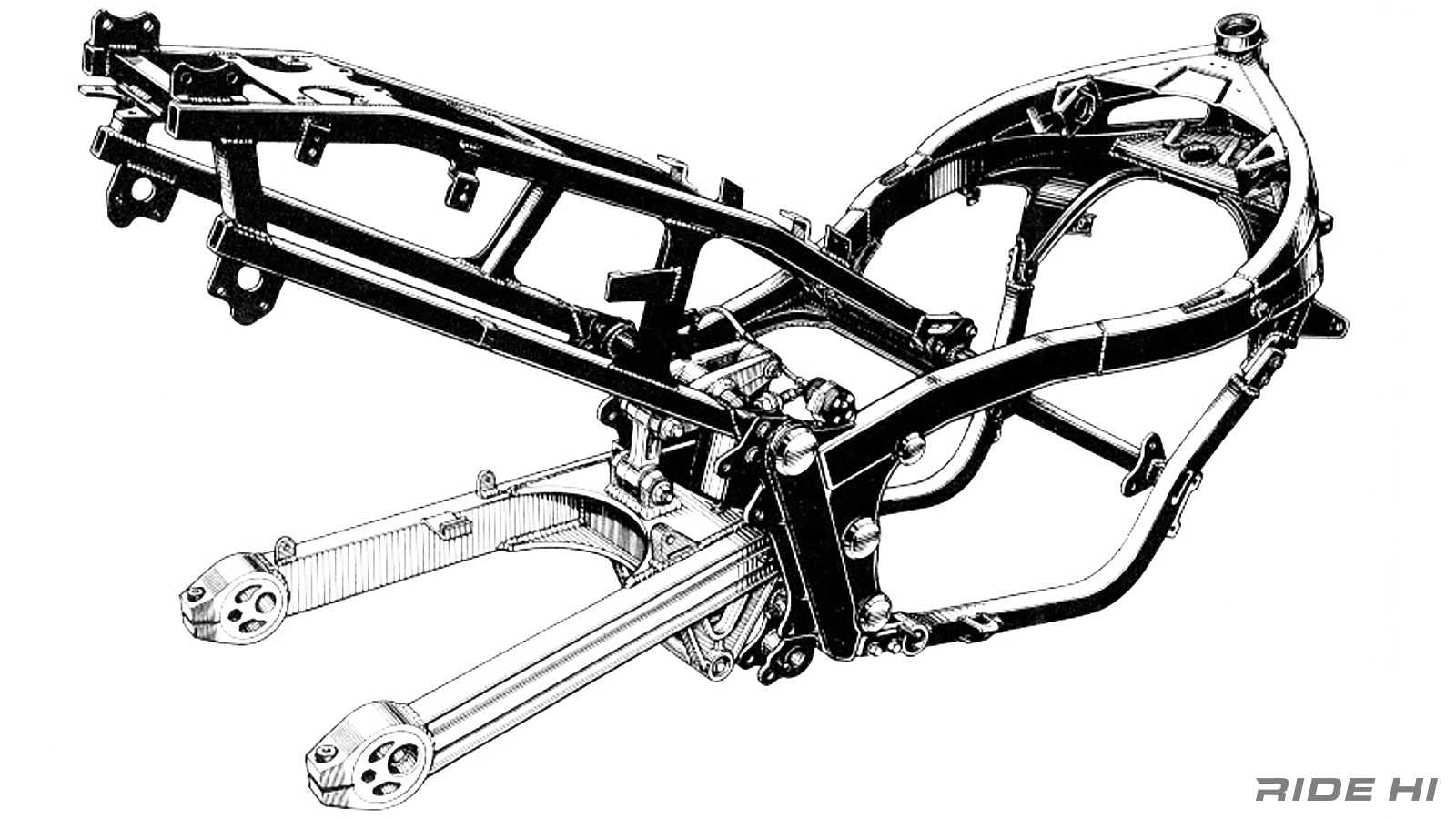

そしてフレームには、メインループで高張力鋼板による剛柔を使い分ける組み立てと、サブフレームにはアルミ角パイプの徹底した剛性バランスの追求を詰めていたのだ。

これは高速での安定性はもとより、しなやかさを与えることで高速域に重くなりがちなハンドリングに、ライダーが身構えることなく馴染めるハンドリングを求めたいたからにほかならない。

カワサキには腕の立つライダーなら乗りこなせるというスパルタンなイメージがあったが、そこを自ら頂点のフラッグシップに乗るライダーにはもっとバイクまかせで楽しめる面を大切にしようという考え方の転換があったのだ。

そのツーリングでの使い勝手の良さは、高速での長距離クルージングやタンデムの機会の多さ、さらには丈夫なつくりなど評価の厳しいヨーロッパでZX1000RXはシェアを伸ばしていた。

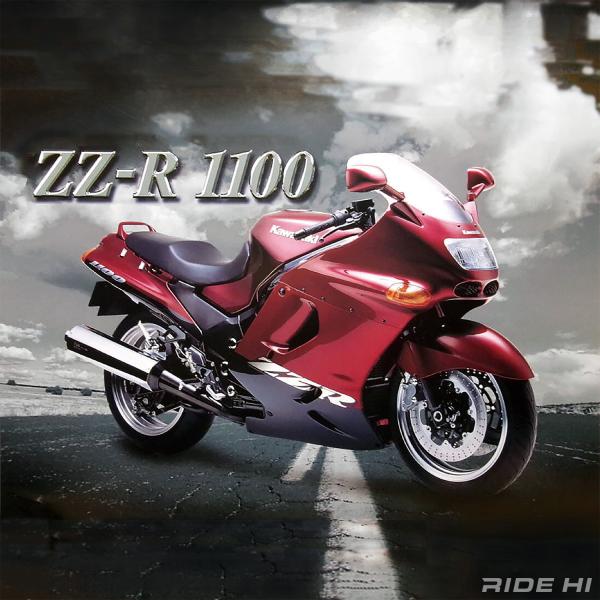

この成功はZX-10にも引き継がれ、1991年に1,052ccへとスープアップしたZZR1100へとバトンタッチ、但しGPZ1000RX以来の骨太な逞しいボディはZZR1100でも継承され、カワサキの差別化を象徴するスタイリングとして定着し続けていくのだった。