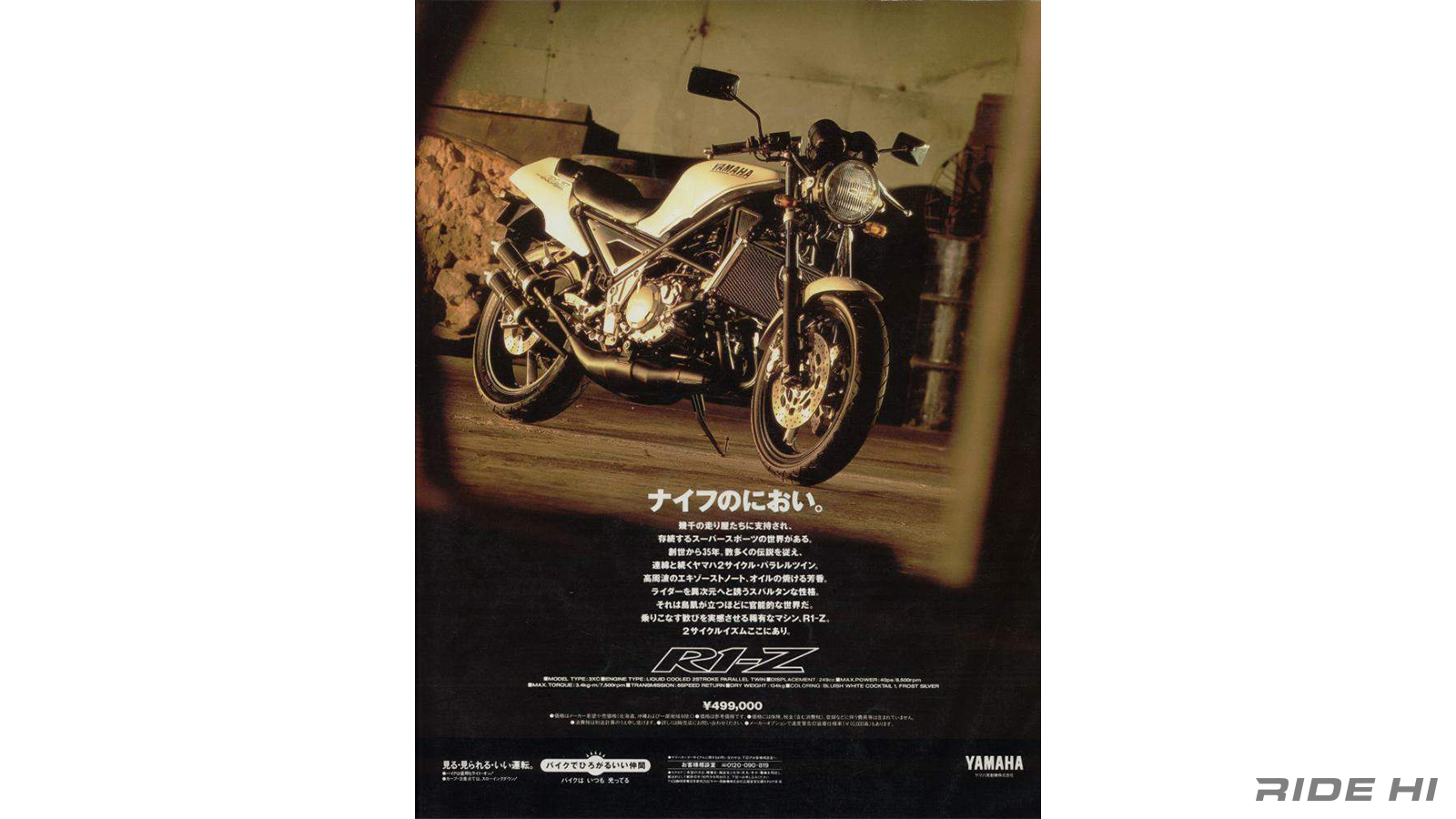

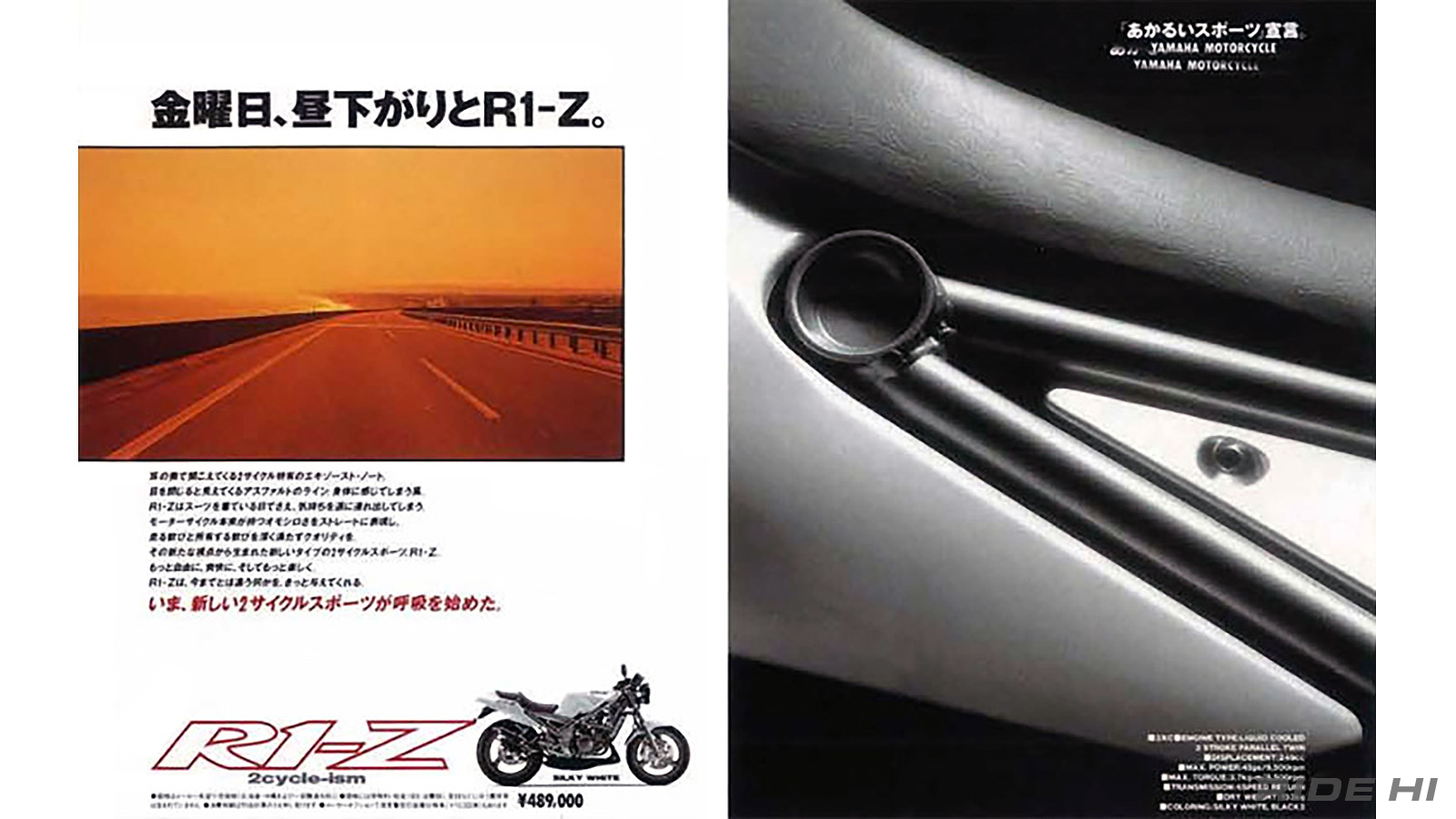

ヤマハの社内2stファンが復活させたかったあの熱きキレの鋭さ!

「ナイフのにおい」R1-Z の広告キャッチは、ヤマハでは例のない危うさを漂わせていた。

しかし、このキャッチこそR1-Zの発想というかコンセプトを象徴していたのだ。

1980年にRZ250で終焉と言われた2ストのスーパースポーツを復活させ、続くRZ250RやTZR250でさらにソフィスティケートされた2ストマシン。

シャープで鋭いパワーの2ストらしさも、そのテクノロジーの進化で調教され整然とした扱いやすいキャラクターへと変わってきていた。

でも好きだった2ストの、あの危うさが詰まった熱きキレの鋭さを復活させたい!そんな声が社内から沸き上がりR1-Zプロジェクトがスタートしたのだ。

しかしヤマハには「ライダーの感性に馴染みやすい」怖さや唐突さを排除した、ヤマハ・ハンドリングというフィロソフィを頑なに守ってきた経緯がある。

R1-Zコンセプトは、ある意味これと真逆といえる面が支配的……そんな葛藤の渦に巻き込まれながら開発が進められていった。

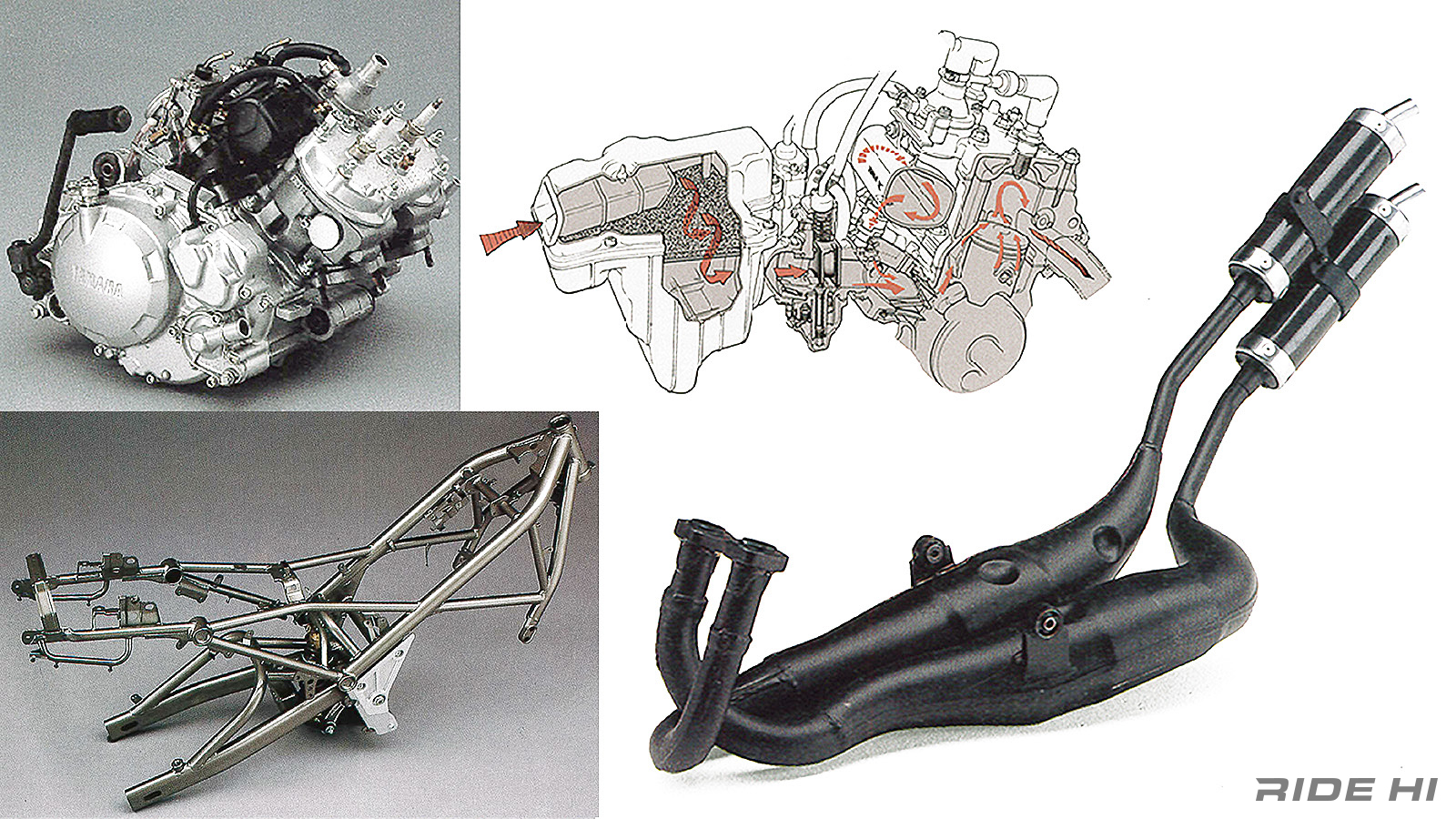

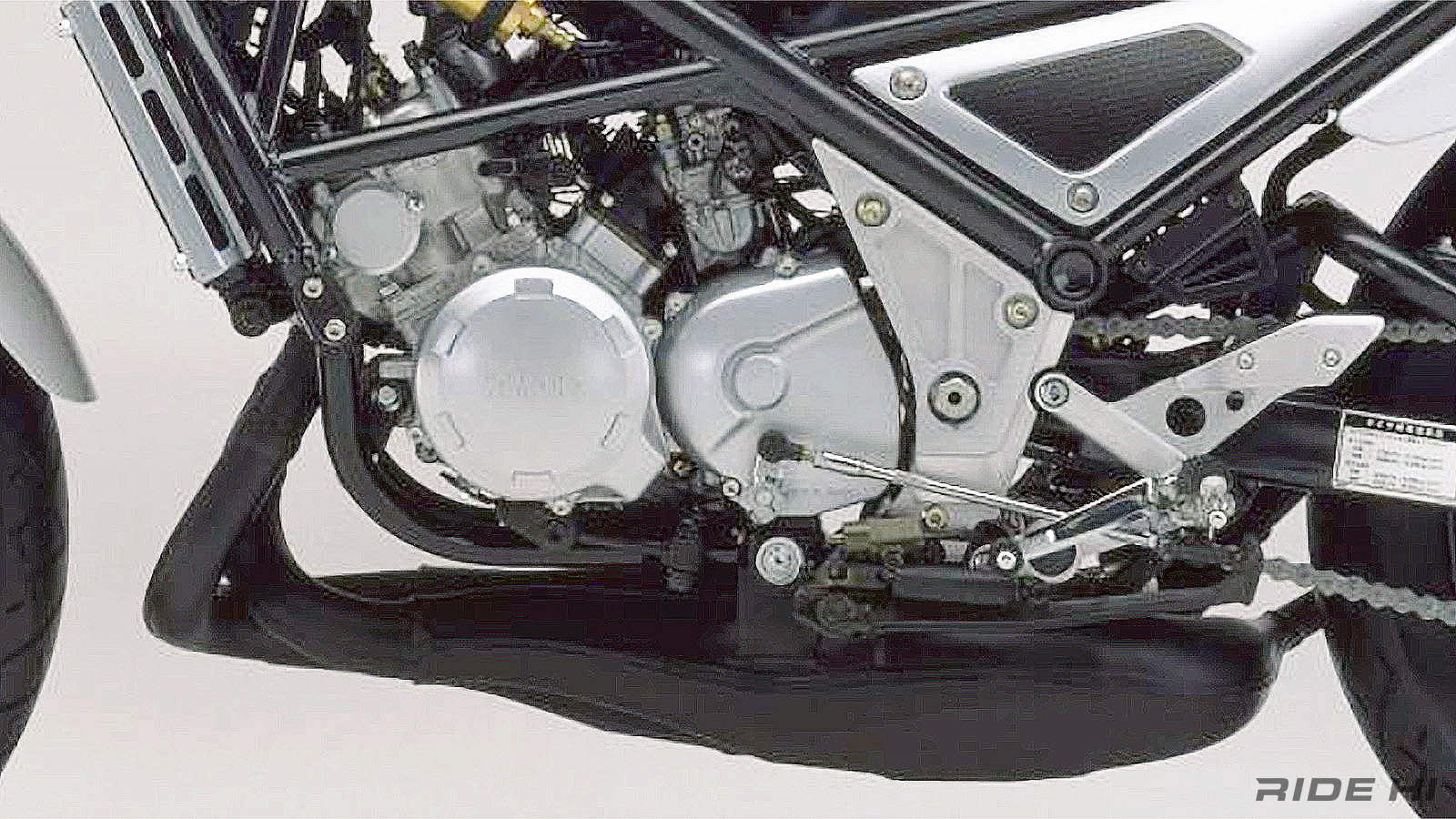

エンジンは後方排気ではなく初代TZR250ベースの前方排気で、ボア×ストロークが56.4mm×50.0mmの249cc。

ただ仕様的には砂漠を突っ走るイメージのTDR250で展開した中速域を重視した特性でまとめられている。

最高出力は33.1kW(45.0PS)/9,500rpm、最大トルクが36.3Nm(3.7kgm)/8,500rpmで車重が乾燥で133kgしかないとなれば、スタートダッシュでウイリーをみせる「やんちゃ」なパフォーマンスが想像できる。

クランクリードバルブの中速域に強い吸気システムに、Y.E.I.S.という吸気チャンバーを介することで、その底力をさらに高めている。

排気ポートを可変としたお得意のY.P.V.Sも、容量をたっぷり稼いだ排気チャンバーとの組み合わせで、エンジン・ポテンシャルはTZRを凌ぐレベルへと進化を遂げた。

また長く大きなチャンバーをクロスさせ右側へまとめて跳ね上げるレイアウトで、ストレートなパイプ構成で組むトラスフレーム、そしてスパルタンなイメージを強めるロングタンク……開発スタッフが目指した"軟派"ではないスパルタンな2スト・スーパースポーツの風貌は、こうして他にない個性を纏うことになったのだ。

果たしてR1-Zは、発進でローギヤを引っ張ると前輪が宙に浮き、後輪荷重を意識すれば強力な中速トルクでトラクション効果を発揮、グイグイと旋回加速する醍醐味をたっぷり味わえる「実力派」へと育てられていた。

ハンドリングは、アライメントを初代TZR250と同一に設定、2スト250ccというよりYZR500の車体ボリュームがあってすべての動きに価値特性が穏やかな、安心感を優先した特性で「やんちゃ」はライダーがラフに扱えば相応に暴れる?バランスに収められていた。

とはいえ、3年目にはラジアルタイヤの装着で「刺激の強さ」は姿を消してしまったが、ファンにとっては久しぶりの「危うい」感じが漂う2スト・スーパースポーツ神話のマシンだったので、その神話が薄れると残念がらせていたほどの異質ぶりだったのだ。

そして他の2ストマシンが次々と姿を消すなか、何と1999年まで販売されるロングラン・モデルとなった。