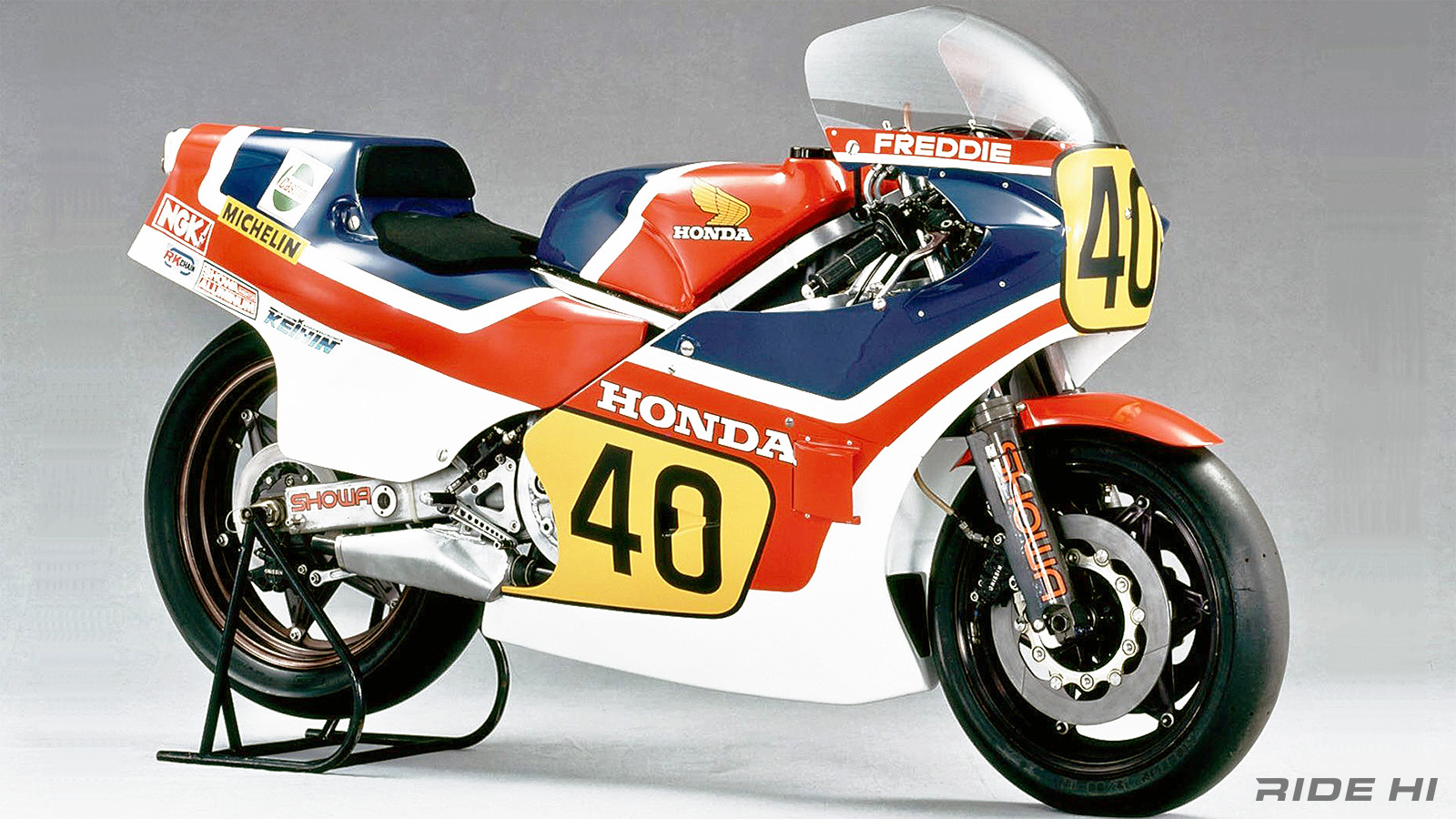

2ストGPマシン開発を決断、その僅か9ヶ月後にプロトは走り出した!

ホンダは1967年に50cc、125cc、250cc、350cc、そして500ccクラスの5クラスでメーカータイトル全制覇の後、FIMが気筒数とミッション段数を規制すると知るや「走る実験室」の目的が失われたと世界GPから撤退した。

折りしもアメリカで乗用車のマスキー法という全メーカーが不可能と反対した排気ガス規制に、ホンダは世界に認められるチャンスとひとり可能と手を挙げ、このCVCCエンジン開発に二輪を含む全エンジニアを投じたのだ。

このためCB750フォアを1969年にリリースした後、350ccと500ccの4気筒も同じ流れで投入したものの、本格的な新規の開発を抑制せざるを得ず、カワサキやスズキに4気筒大型バイクの主役を奪われていた。

そのCVCCエンジンをクリアしたエンジニアたちは、1978年から一気に逆襲に出たのだが、進軍を開始した全面戦争の狼煙に「世界GP復帰」宣言をアナウンス、1979年にベールを脱いだのがNR500だった。

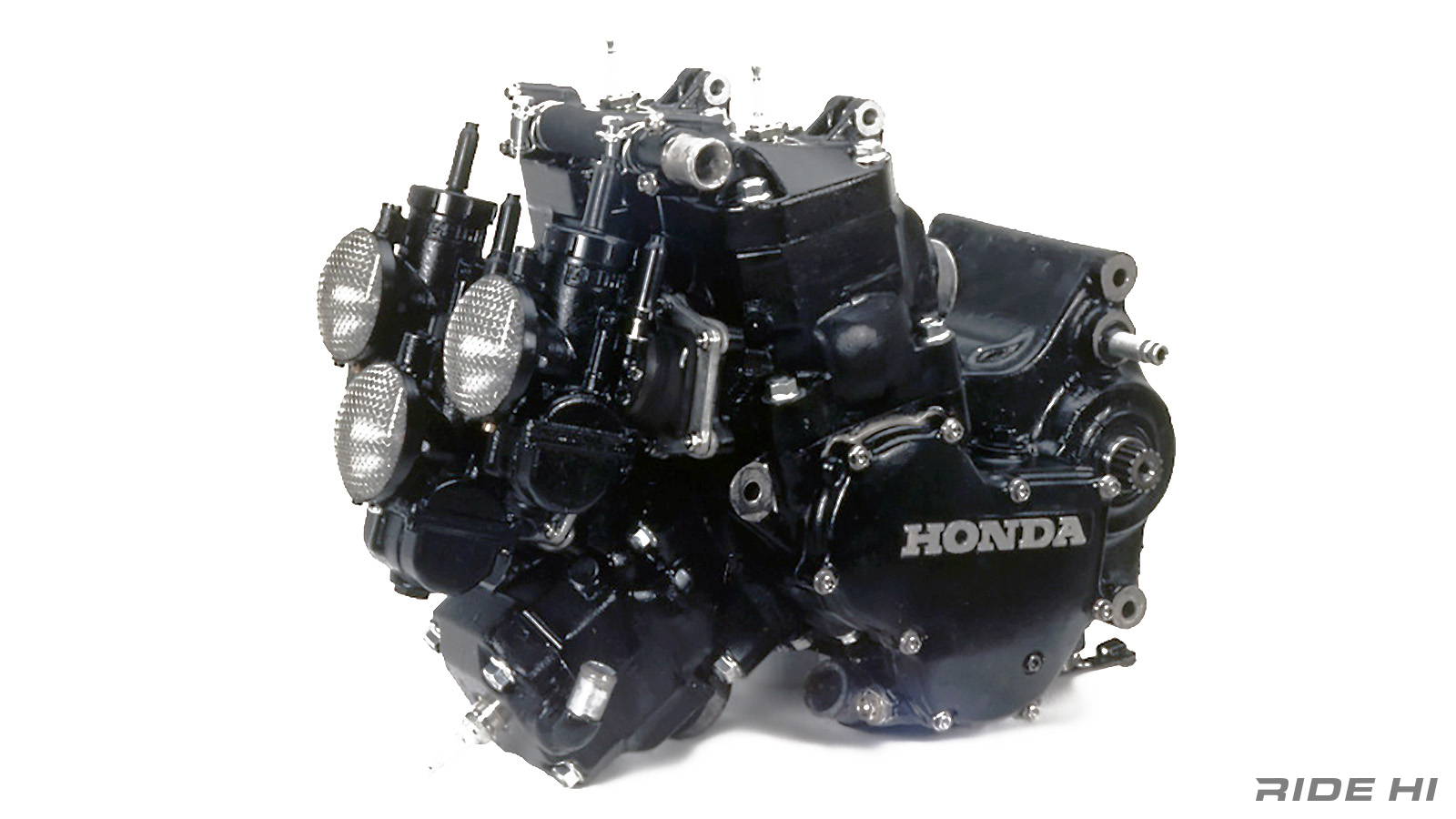

ベールを抜いた4ストマシンNR500は、2ストロークと同等のパワーを叩き出す充塡効率が1.4倍も稼ぐ吸気バルブと排気バルブを気筒あたり4本ずつ、V型4気筒で合計32バルブと途方もないエンジンで、しかもカウルが車体フレームを兼ねるモノコックに、サイドラジエーターや倒立フォークと、まだ実用化されていない仕様がズラリ。

このまだ実験段階のマシンは、世界GPで予選落ちという屈辱も経験、勝つという目標まで時間がかかり過ぎる状況に、遂に確実な勝利を掴むため2ストロークエンジンのGPマシンの投入を決断した。

その決断はNR500が2シーズン目に突入する直前の1981年1月。

2ストといえばホンダにはモトクロスで既に実績がある。

そこでモトクロスの開発エンジニアと合同で仕様を検討、V型3気筒という方向性が見えてきたのだ。

2ストのGPマシンでライバルは、どれも2気筒をギヤ連結した4気筒。パワーを稼ぎやすいのは4気筒だが、このギヤ連結など経験ナシに易々と開発は不可能だ。

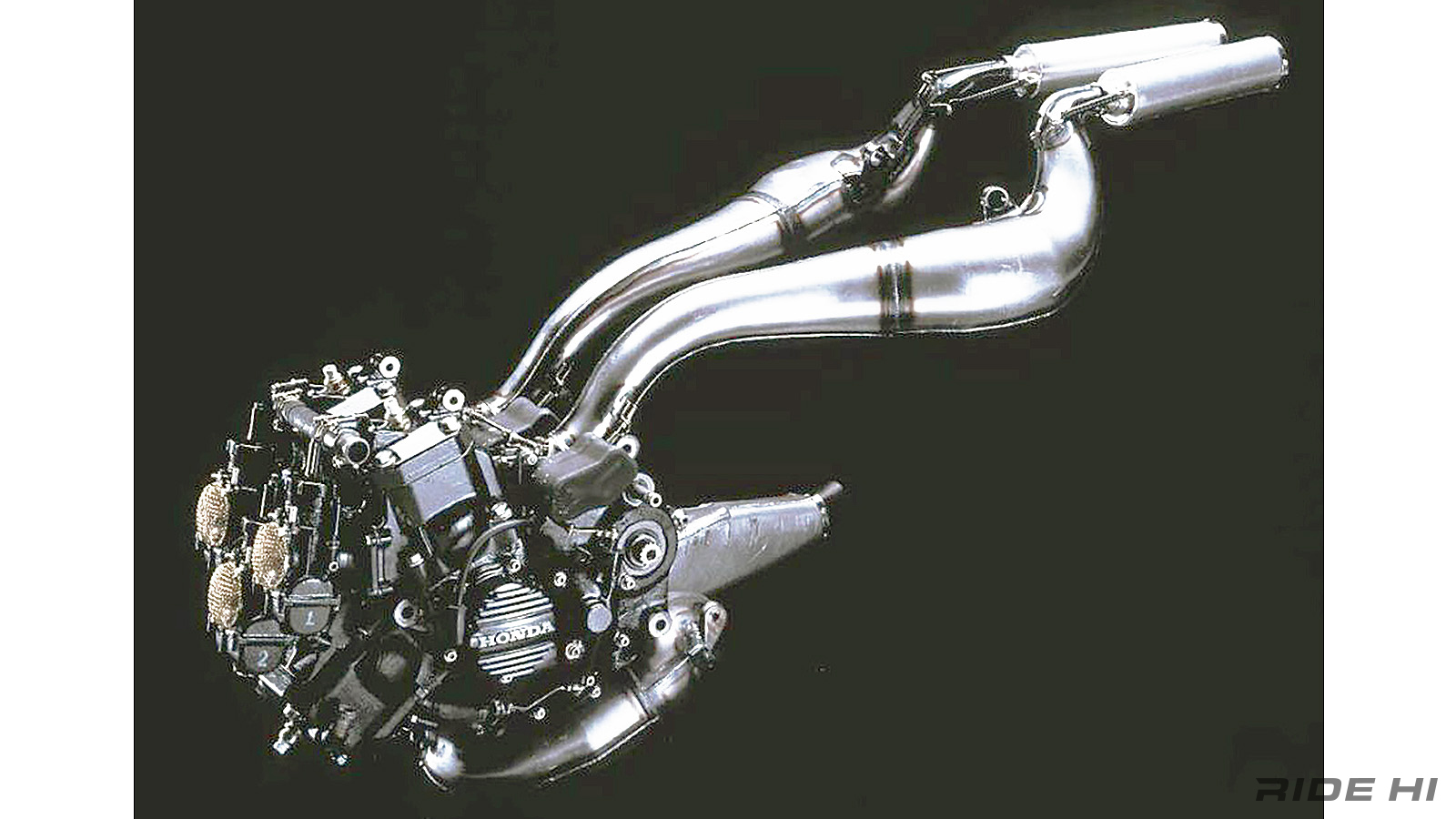

急を要するこの事態で、モトクロスでトルキーな特性で実績のある125ccの54mmストローク(シリンダーに吸気ポートの穴がある2ストは上下に長さを稼げるほうがトルクを稼ぎやすい)がすぐ応用できる、そこで125ccでは54mmだったボアを拡大して3気筒で合計500ccとすることと、これも実績あるピストンリードバルブ吸入とすれば、キャブレターを前方からの吸気レイアウトでシリンダー配列をV型に互い違いとすると車幅もコンパクトなエンジンにできるという結論に達した。

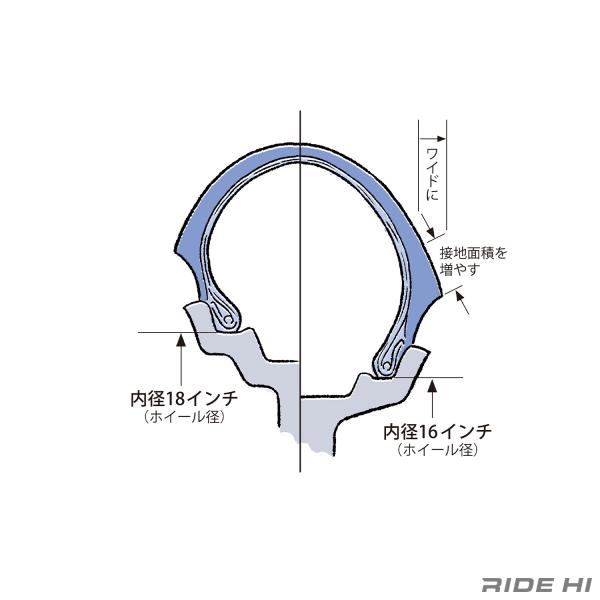

2ストロークの宿命は掃気ポートという、クランクケースで吸気を1次圧縮してからシリンダーのポートへ送る通路が両脇に必要なこと。このため気筒が真横に並ぶとこのスペースでエンジン幅を拡げてしまう。

そこで掃気ポートが並ばないよう、V型にシリンダーを配列することで3気筒エンジンでも並列2気筒並みに横幅を狭められる。

ホンダが選んだV配列は両外側のシリンダーを、フレームのダウンチューブに沿ったアングルで配置(リーンで前輪のステア特性が従順になりやすい)、そして中央の気筒を水平より下に向け、前方から吸気でVバンク間に3連キャブレターが装着できるスペースを逆算して112°という鋏み角が算出されたのだ。

このフレームはコーナリングで優位なハンドリングを得るための大事な戦闘力を左右する部分。

エンジンのマウントもこれを損なわない設定が最優先された。

中央気筒の排気チャンバーがエンジン下でとぐろを巻いたレイアウトであるのもこのため。

両外側の排気チャンバーが後ろへ伸びているが、この板厚も後ろへいくに従い薄くなるという、重心近くに質量を集中させ重心から離れたエリアは極力小さく軽くする方策に徹底したのだ。

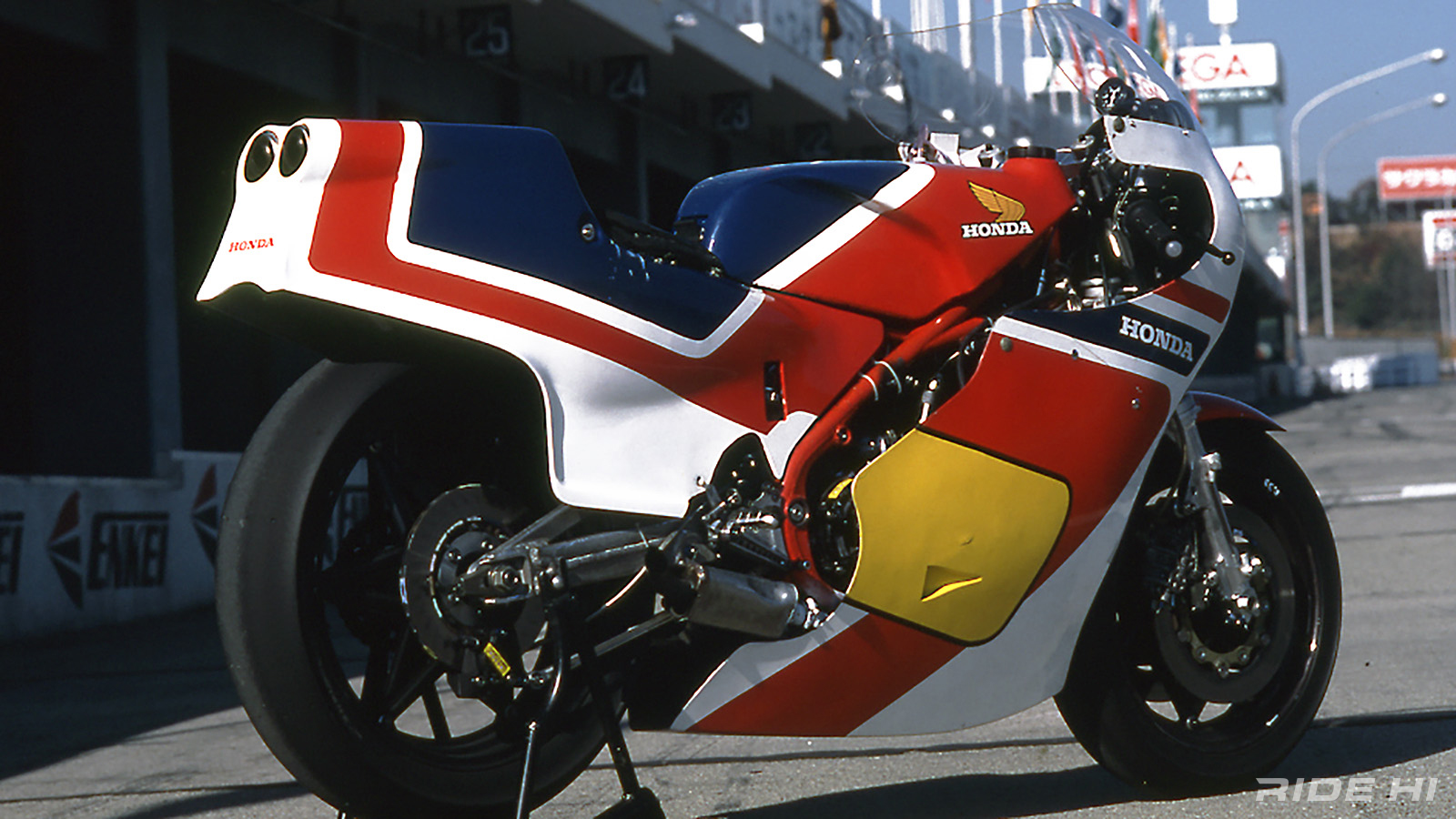

その結果、エンジンスペックは62.6mm×54mmの499cc、112°のV型3気筒はクランク直後に1次バランサーを駆動、120PS/11,000rpmと8kgm/10,500rpm('83年型では130PS/11,000rpmと8.5kgm/10,500rpm)を発揮、ホイールベースが1,380mmとこれもコンパクトで旋回最優先の仕様で、車重は何と119kgしかない!

1月から僅か9カ月でプロトマシンが完成、翌春の開幕戦アルゼンチンGPには最初から互角に闘えるマシンにしてしまったのだ。

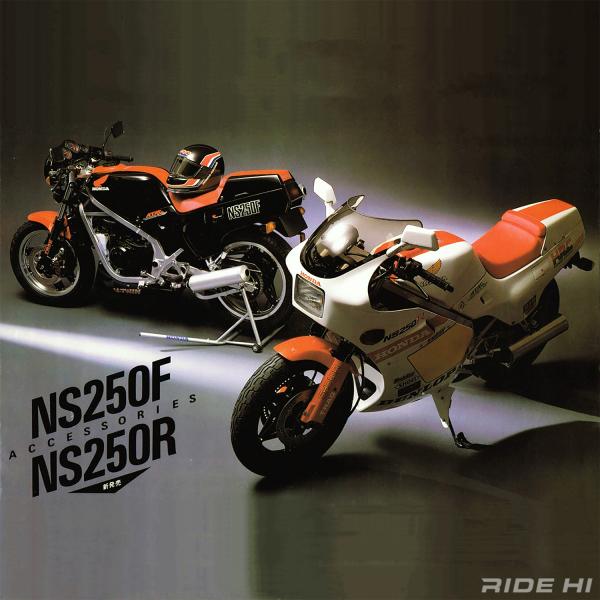

前輪16インチとワイドでグリップの高いポテンシャルと、軽快でリーンに対抗感が全くない鋭さを武器に、1982年のデビューシーズンをスペンサー選手が2勝、片山敬済選手も1勝と渡り合い(ホンダが3勝8敗に唇を噛んだ)、翌1983年にはご存じスペンサー選手がワールドタイトル獲得の快挙となった。

実はこの3気筒レイアウトにはもうひとつの意味も込められていて、シンプルで競争力のある市販レーサーへ転用できる仕様というのも条件だったのだ。

そして2シーズン目の1983年には、そのRS500Rをプライベーターが購入、レースによってはワークス勢に食い込む活躍をみせた。

かくしてホンダの2スト戦略は、3気筒という一見して変則的に思わせたが、その内容を知れば知るほど「勝つ」ための具体性ばかりで構築された堅実なものだったわけだ。

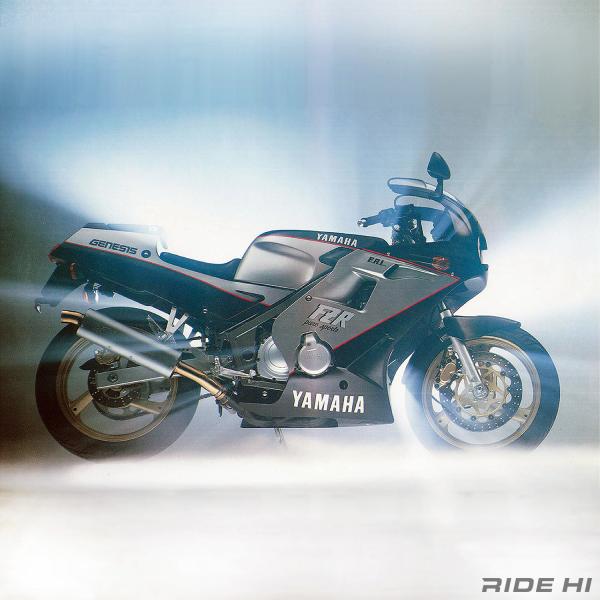

ところが翌1984年、ホンダは遂に4気筒のNSR500を投入してきた。これは燃料タンクがエンジン下で排気チャンバーが4本ともエンジン上の、通常なら燃料タンクの位置を占めるという「実験車」アプローチをスタート、理想は易々と叶わず……で大失敗から再起するいかにもホンダらしいドラマを演じてみせるのだった……。