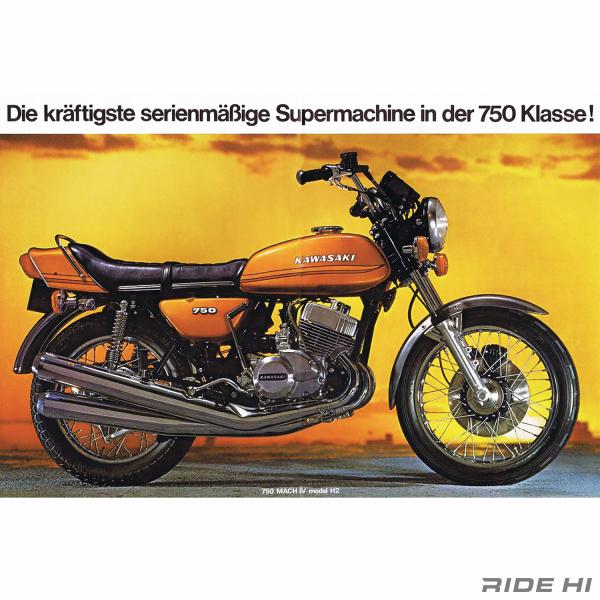

初の4ストローク・バーチカルツインが初期2気筒で最長寿エンジン!

1960年代後半、ヤマハは日本のライバルメーカーと同様に利益幅も大きい世界の大型バイク市場を狙っていた。

ただホンダ・カワサキ・スズキとは違っていて、高性能のスーパースポーツ・フラッグシップではなく、ターゲットは1950~1960年代に君臨していた英国系ビッグツインの領域。

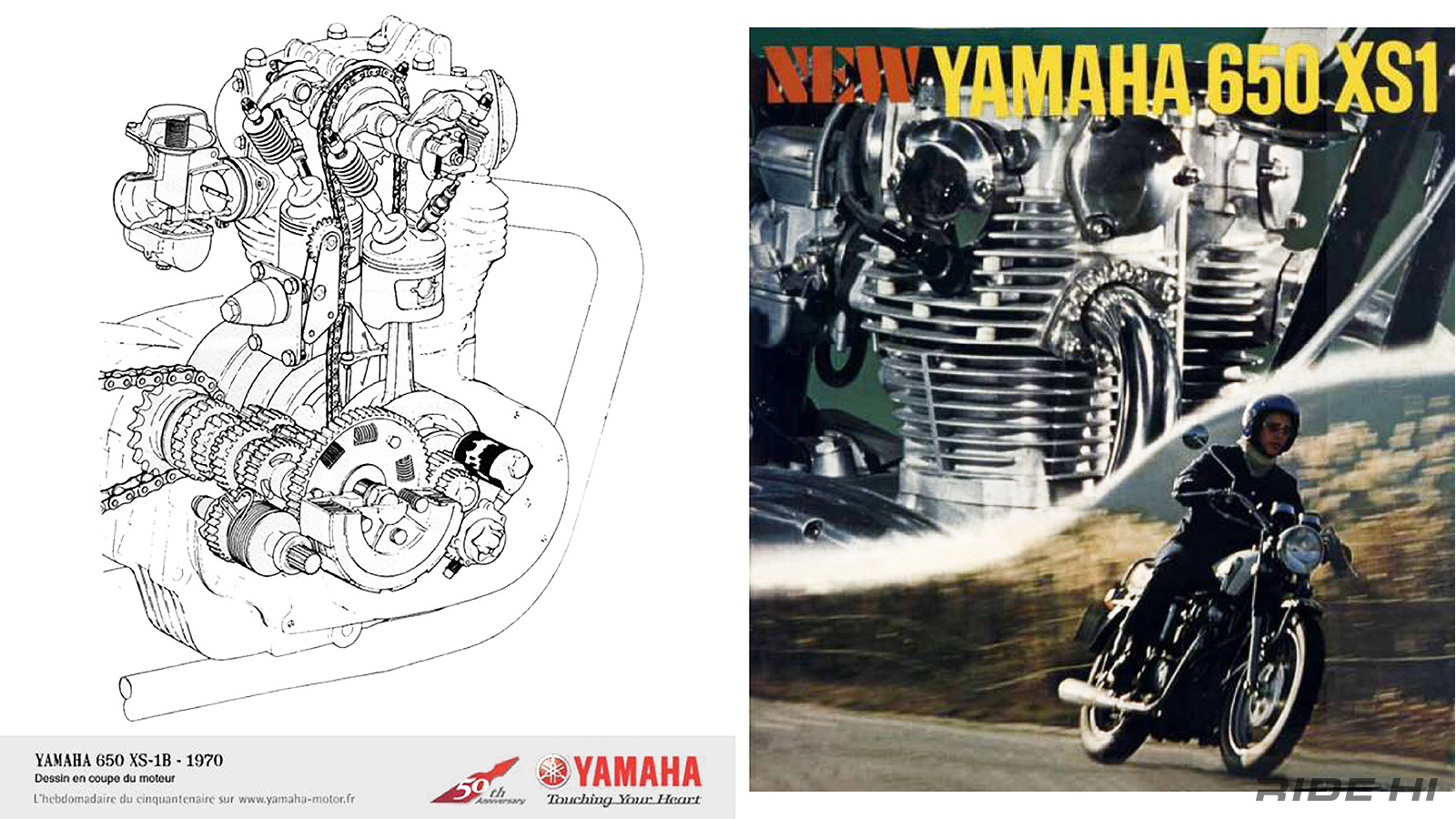

これらOHVバーチカル(直立)ツインを最新OHCへと刷新し、ヤマハお家芸の細かな部分まで行き届いたハイクオリティの頂点バイクを目指したのだ。

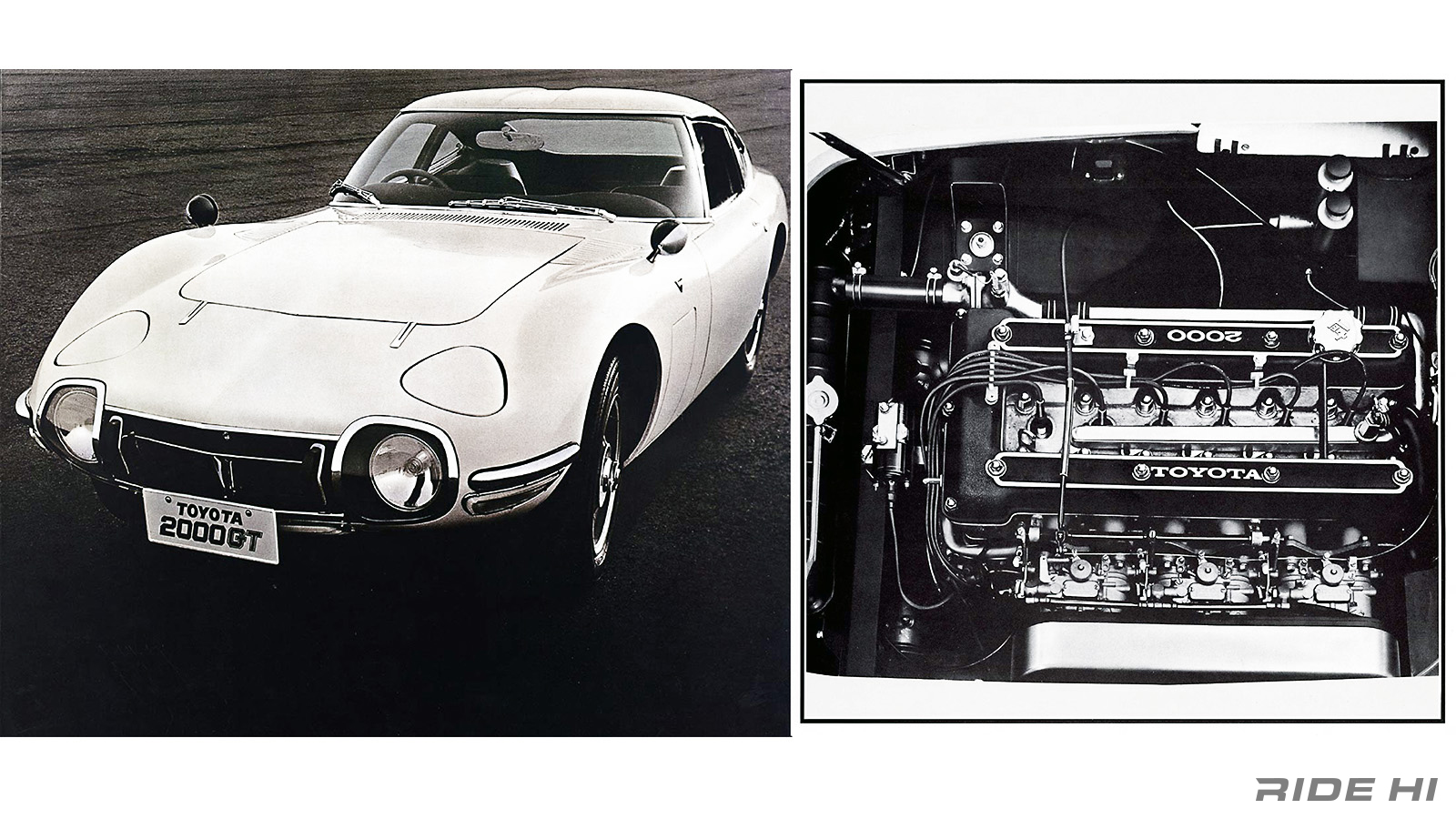

創業から2ストロークエンジンひと筋だったヤマハは、初の4ストローク開発のタイミングにトヨタから受注した限定生産スポーツカー2000GTを開発していた。

XS-1はこのDOHC6気筒エンジンから、吸排気バルブ鋏み角を継承するラッキーなスタートを切ったものの、2輪のスポーツバイクとなると360°クランクの振動やパワー特性を先駆者たちのレベルまで磨くのは容易くなかった。

ボア×ストロークを75mm×74mmに設定した653ccの直立2気筒は、53ps/7,000rpmと5.5kgm/6,000rpm。

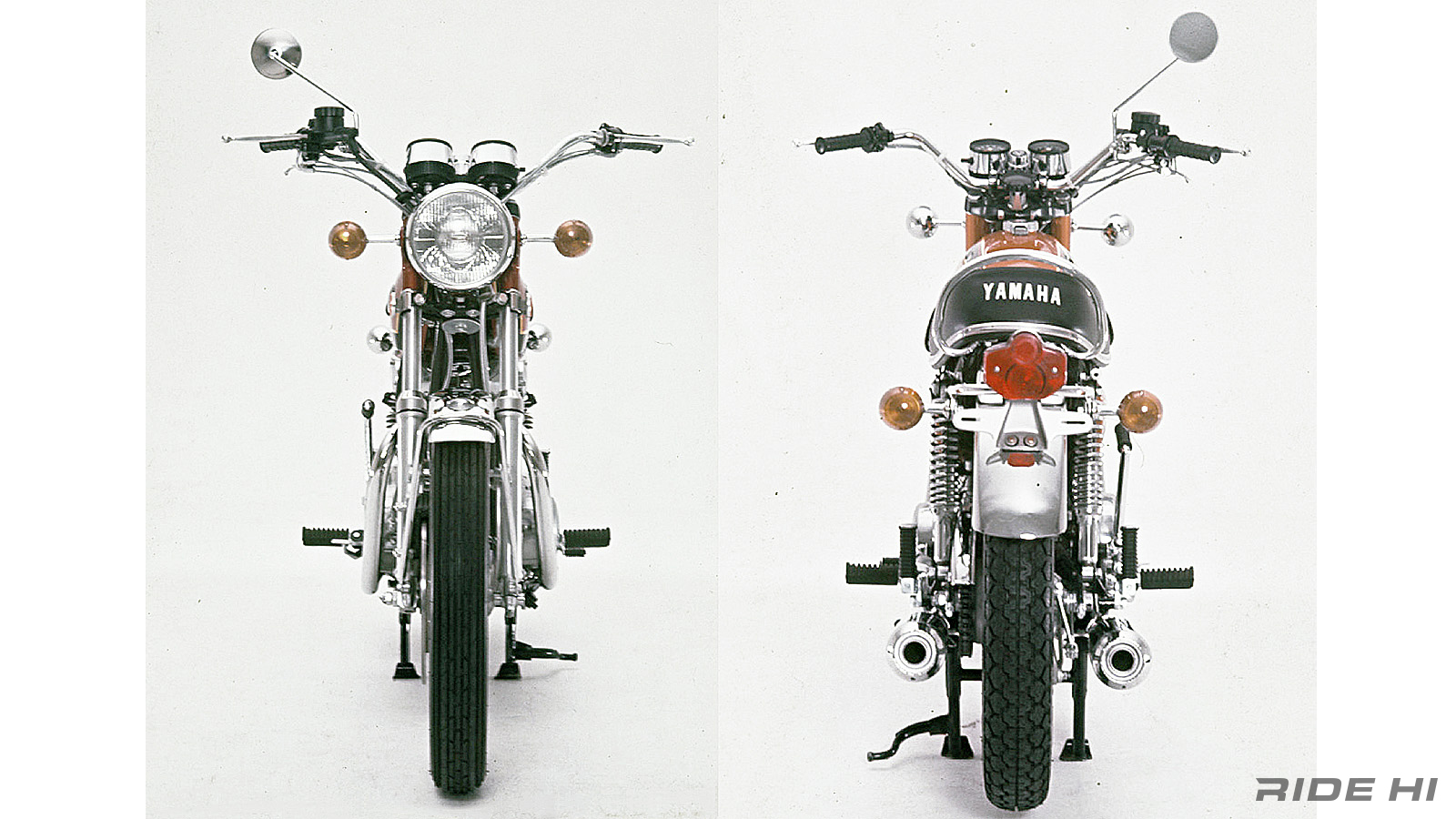

何といってもバーチカルツインは、並列4気筒とは比べようもないほどスリムで、これを剛性に余裕のあるダブルクレードルフレームへ搭載、デザインはこのスリムさを洗練されたイメージへと繋ぐ、エレガントなフォルムとしていた。

その細身なことといったら、燃料タンクがエンジン幅より狭い感じで、頼りなさを感じさせるほど。

気品の漂うデザインと英国勢を凌ぐパフォーマンスに走りのクオリティを確信できるまで辛抱強くテストを重ね、ようやく販売できる段階へと漕ぎ着けていた。

1970年のデビューに続き、翌年には英国式にキック始動のみだったのを日本車なら当然と思われていたセル始動にあらため、フロントブレーキをディスクに換えたXS650Eをリリース。

しかしホンダのCB750フォアのセンセーショナルな人気が世界を席巻、ヤマハの650ツインにはどうしても注目が集まりにくかった。

時代は「ゆとり」を求めるムーブメントが吹いていて、ヤマハもバーチカルツインならではの大人の感性に馴染むカラーリングやグラフィックへとマイナーチェンジを重ねていった。

ヤマハはこのXS-1に続いてTX750やTX500と、4ストローク・ツインを次々と投入したが、750ccの大型であればゆったりツーリング、500ccのミドルクラスならカッ飛びパフォーマンスとそれぞれ解釈したコンセプトが海外で的を得ず、逆に汎用性が広く多くのライダーに他の日本車とは異なる感性が受け容れられ、このTX650へとネーミングを変えたバーチカルツインだけが評価を得る状態が続いた。

そしてアメリカでは、このバーチカルツインをチョッパースタイルにデザインしたSpecialが大ヒット。このエンジンならではの鼓動感までが柔らかいキャラクターが人気で、日本のライバルメーカーの中で独壇場を築いていったのだ。

こうして唯一のバーチカルツインは、1982年まで継続生産されるロングランになっていた。