初代GSF1200の600シャシーに極端な低速トルクから、ツーリングスポーツのポテンシャルを与える!

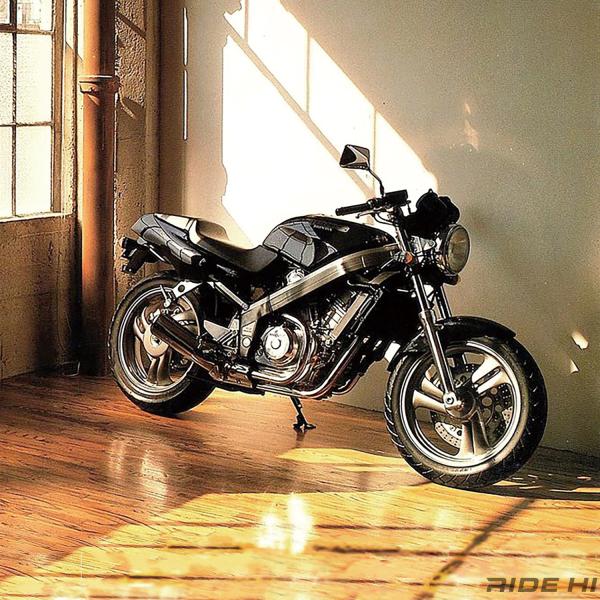

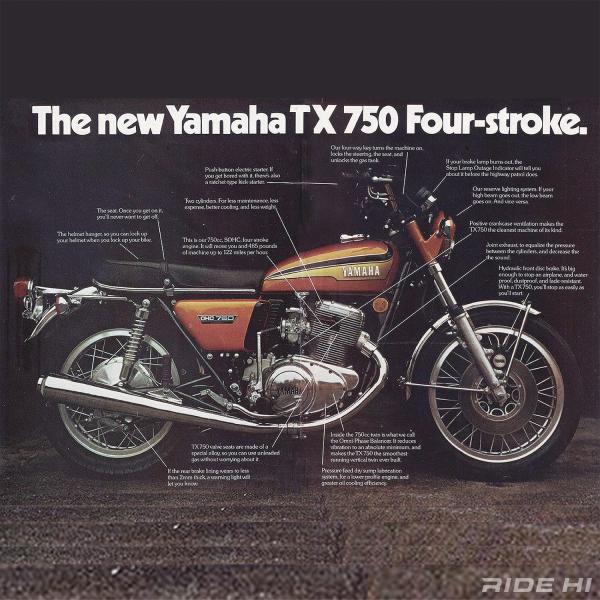

スズキには1985年にGSX-R750で採用された油冷方式という、ライバルメーカーにはないオリジナリティの塊りのようなエンジンが存在していた。

ただ冷却フィンが5mmピッチと繊細な外観も、レーサーレプリカのカウルで覆われてしまう残念さがあったが、1995年からGSF系ネイキッド(750と1200)に搭載され、見た目にも魅力としてアピールできるようになった。

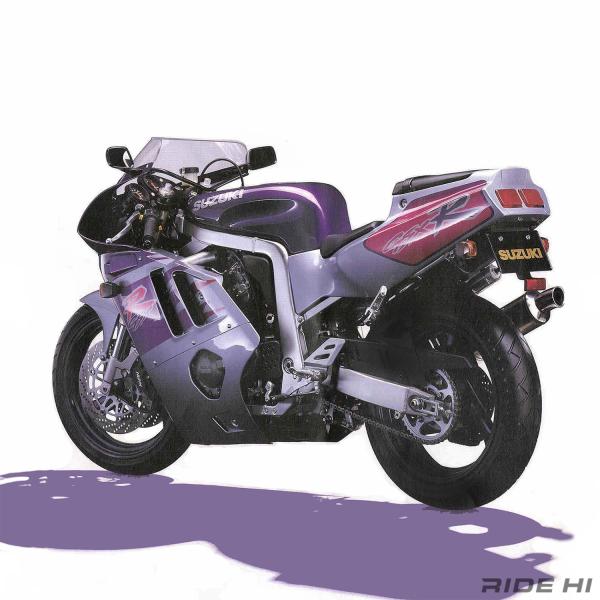

その初代GSF1200は、79mm×59mmのボア×ストロークから1,156ccで97ps/8,500rpmと最大トルクを9.8kgm/4,000rpmと異例な低回転域で発生するチューンとして、これを600ccクラスのダブルクレードル・フレームに搭載、ホイールベースが1,435mmとまさにミドルクラスのサイズ。

街中を油断すると前輪を高々と持ち上げるファイティング・ネイキッドだったのだ。

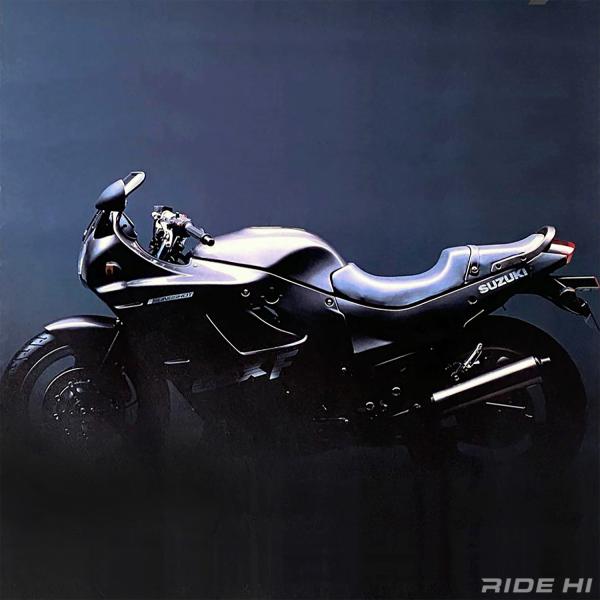

これを2000年から、BANDIT系のストレートなパイプ構成とするフレームに換装、エンジン特性を100ps/8,500rpmで9.5kgm/6,500rpmと、一般的な中速域が緩やかで扱いやすい特性として、主にヨーロッパのスーパースポーツではないツーリング好きなビッグバイク・ライダーに向けてリリース。

車名こそBANDITを名乗るようになったものの、キャブレター開度が点火時期と連動するスロットル操作をツーリングでの扱いやすさに的を絞るなど、初代の街中パフォーマンスをイメージさせるようなことはなくなったのだ。

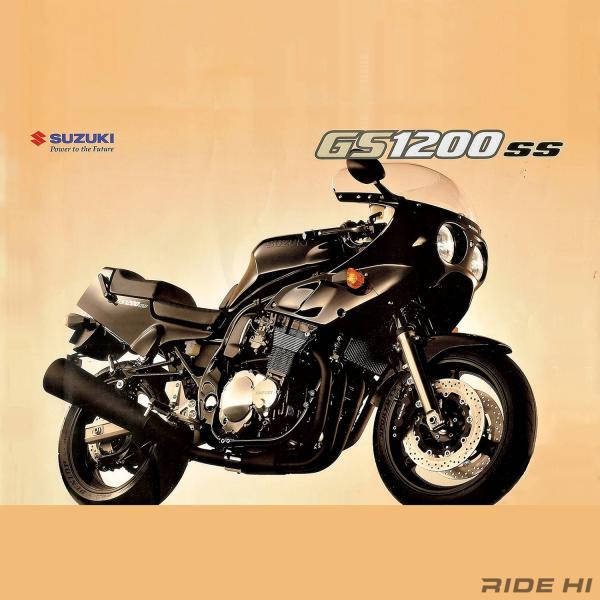

もちろんBANDITとしてネイキッド版がベースだが、ヨーロッパなど走行アベレージが高い海外ではハーフカウル装備がいわば標準。

そうした事情からBANDIT1200Sは、多くのファンに受け容れられていった。

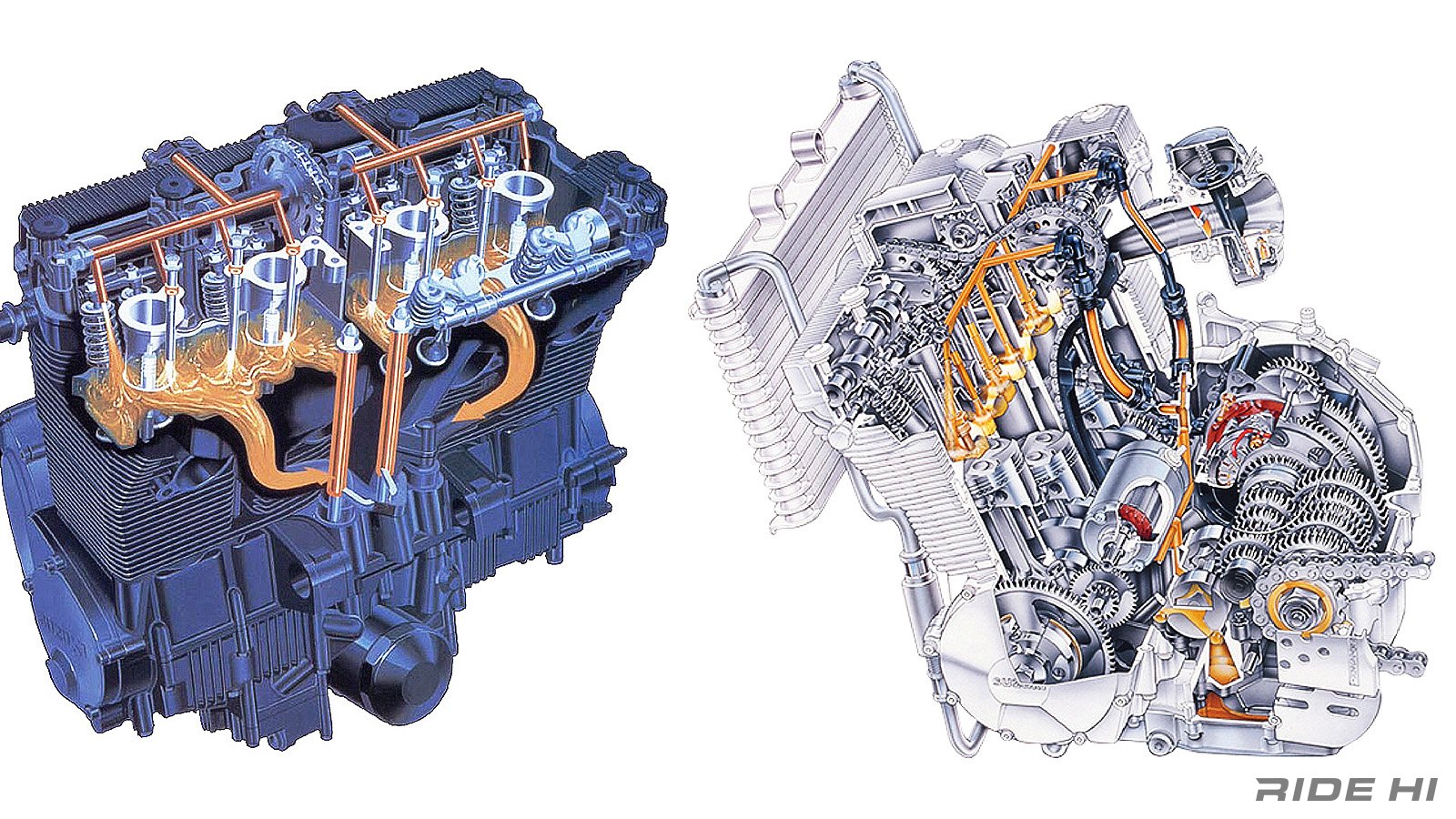

ところでこの油冷方式、エンジンオイルを大型のオイルクーラーで冷却するだけに思いがちだが、実は潤滑用とは別のオイルポンプで燃焼室の外壁に高圧で大量噴射するというもの。

このため潤滑オイルを5リットル以上(モデルで5.7リットルまで仕様違いが存在)必要とし、燃焼室のあるシリンダーヘッドからクランクケースへ戻す専用のトンネルがある、水冷とは全く異なる構造となのだ。

これは皮膚の表面に境界層という表面温度に近い空気層があって、そこを勢い良く吹き飛ばすことで表面温度を奪うという方式。

高温のオイルでそんな冷却などできるのか、そう思われて当然だが、たとえば息を手の平にゆっくり吹きかけると暖められるのに対し、同じ体温の息を強く吹くと手に平を冷たくできるのと同じ原理だ。

つまりオイルの温度でも、燃焼室の外壁にジェット噴射すれば、その高熱の境界層を吹き飛ばして冷却ができるというわけだ。

とはいえ、厳しくなるいっぽうの排気ガス規制への対応で、2006年を最後にBANDITは1,250ccの水冷化となり、あの美しい冷却フィンの刻まれたシリンダーは姿を消すこととなってしまった。

しかし油冷も2001年のGSX1400(ネイキッド)で、インジェクション化と共に延命へのチャレンジが続いていたのと、最新の規制値でもパワーダウンを覚悟すれば復活はあり得るようだから、4気筒ファントしては何とか実現して欲しいと思うばかりだ。