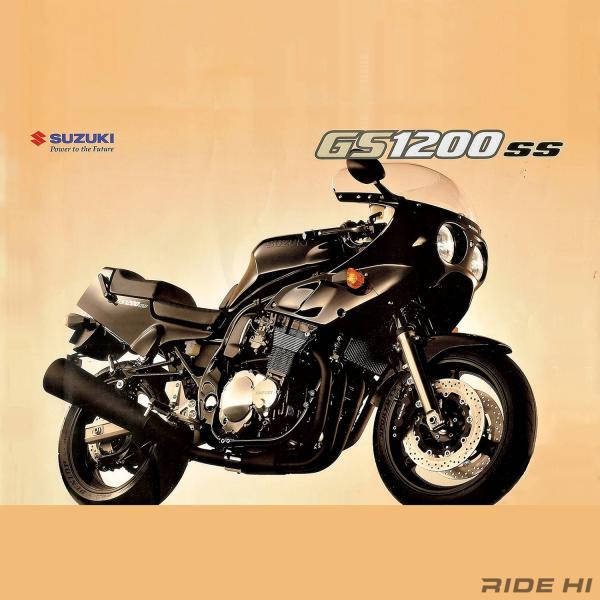

同じツーリングスポーツでも水冷エアロから空(油)冷へスイッチする英断!

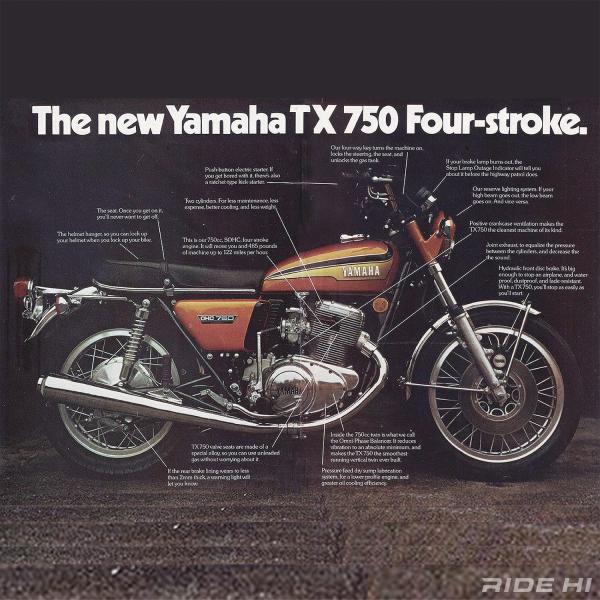

スズキは1976年に初の4ストロークDOHC4気筒のGS750を世に出した後、1979年にはシャフト駆動のGS750Gをリリース、早くからツーリングスポーツ路線を意識したメーカーだった。

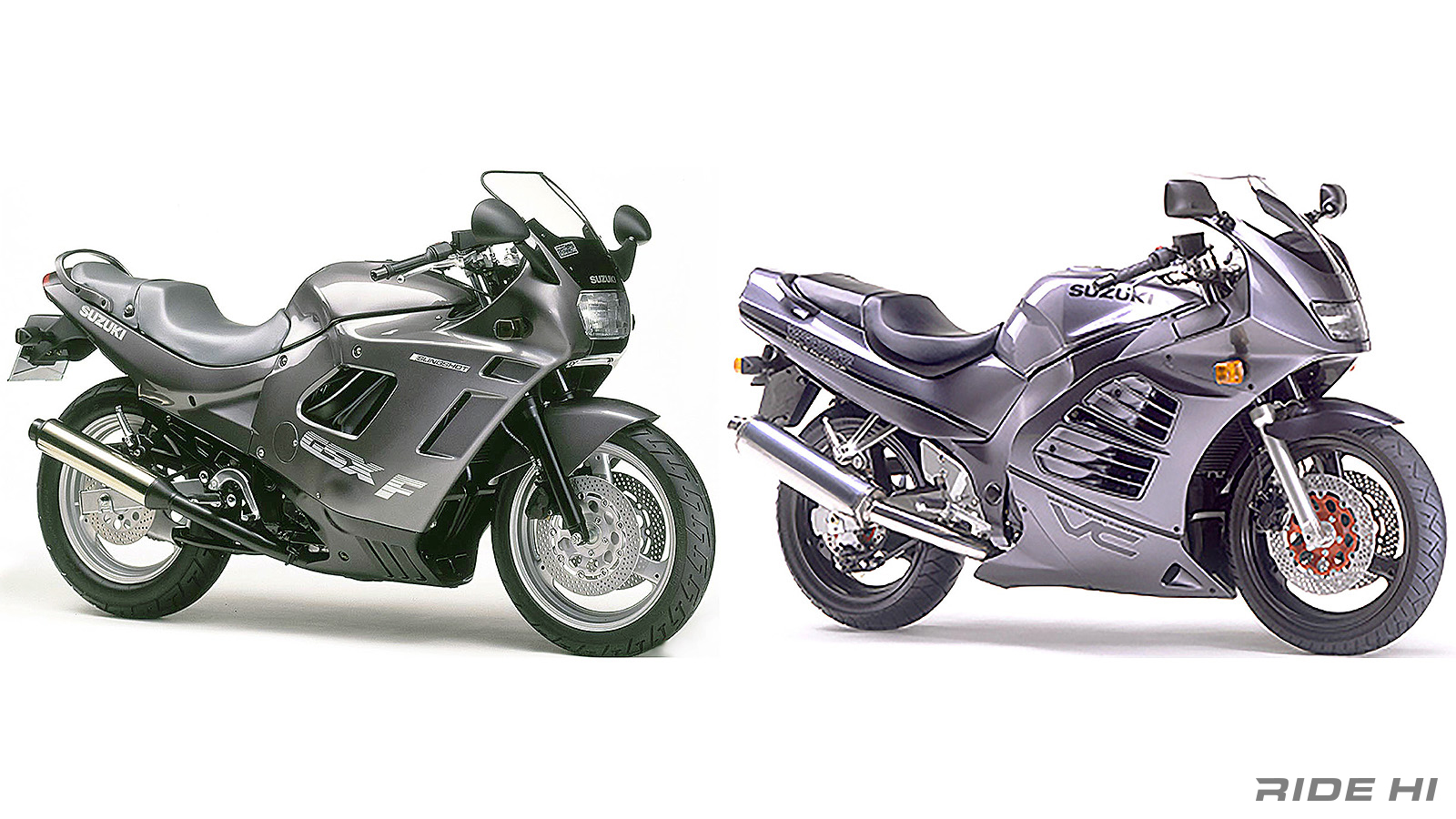

この流れを受け継いで、1988年にはフルカウルのGSX600F(国内向けはGSX400F)、さらには1993年にスリットデザインのエアロフォルムでフルカウルのRF600R(国内向けはRF400R)と続いていた。

実は以前、フルカウルといえばスーパースポーツ用で、曲面を多用したエアロフォルムへも進化したが、ツーリングスポーツのミドル(600)クラスとなるとスズキ製品に絞られるほど稀だった。

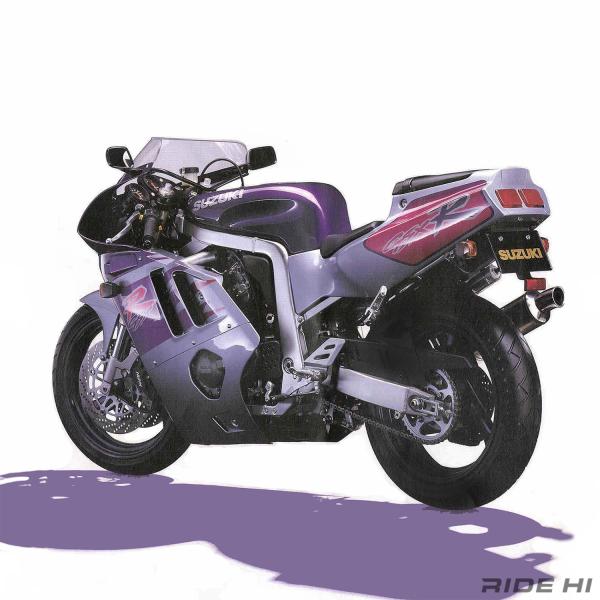

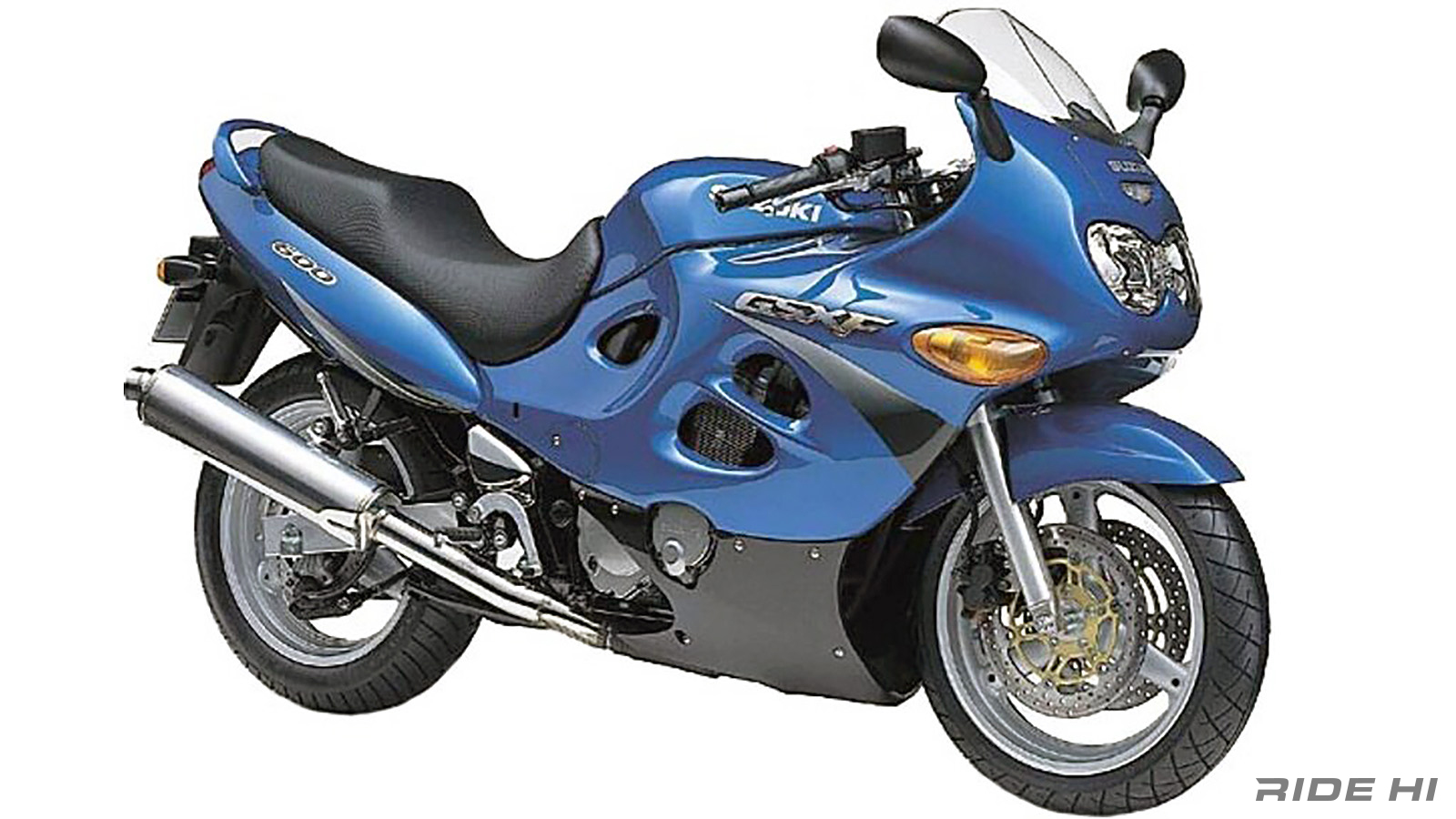

しかし1990年代へ入ると高速ツーリングが人気で、ライバルからミドルにもフルカウルが装着されるようになり、スズキはここでオリジナリティを強めたモデルの投入を検討、そして1998年に登場したのがこのGSX-F600(仕向け地によってGSX600FもしくはKATANA600と呼ばれていた)で、ご覧のようにエアロフォルムも3次曲面を多用した特徴的なデザインを纏ってデビューした。

そして特筆すべきなのが油冷エンジンの採用で、GSX600F~RF600Rと水冷だったのを敢えて世代的に戻るカタチでも油冷を採用したのには、ツーリングスポーツだけにトップエンドのパフォーマンスまでは必要としないため、既に大量に生産してきた油冷のコストで優位な面や、やや温和な特性もツーリング向きだったこと、さらにはクーリングのための大きめのホール(穴)から油冷の冷却フィンが隙間から顔を見せるなど、オリジナリティの強さをアピールしていた。

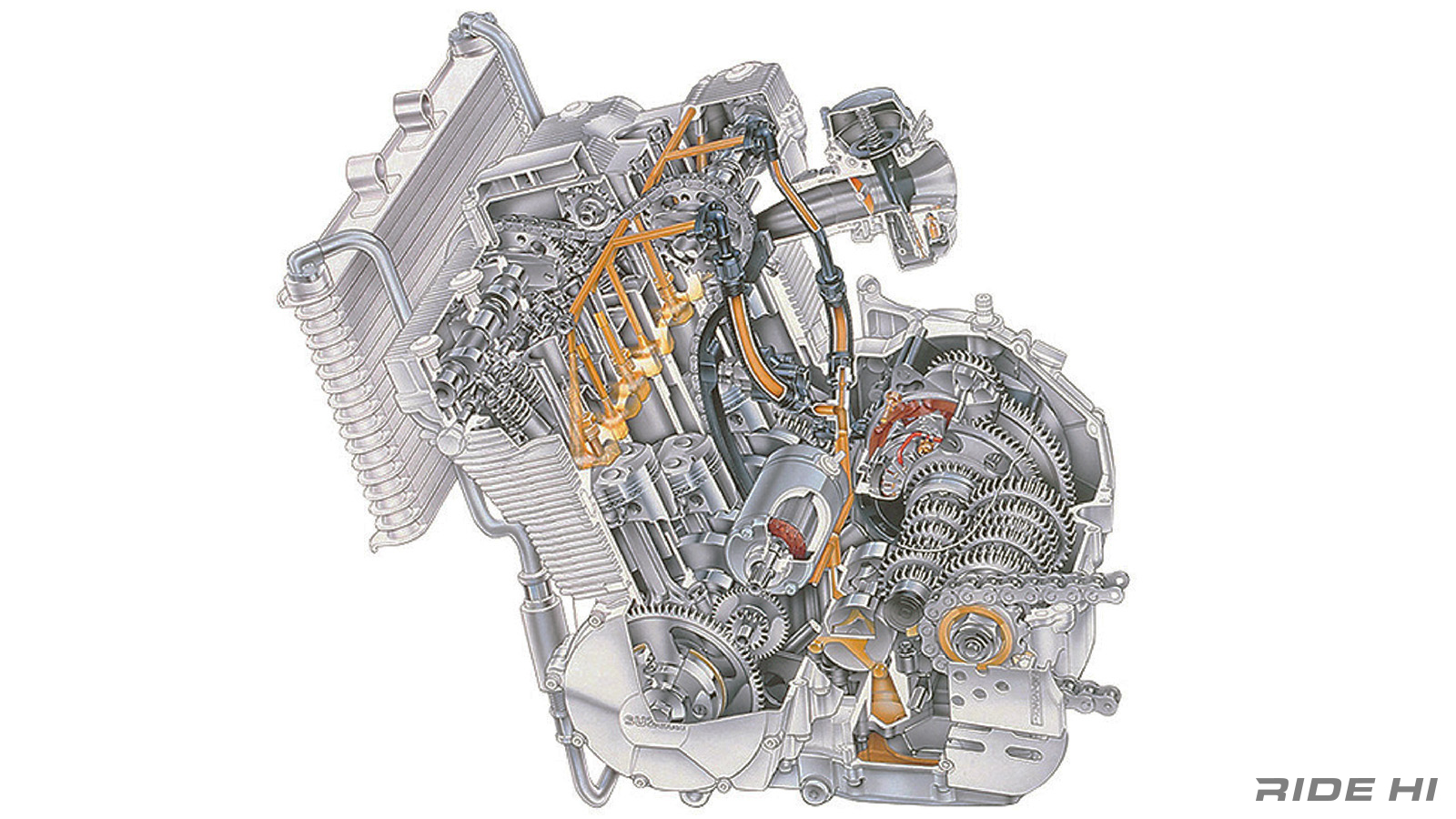

油冷DOHC4バルブ4気筒エンジンは、ナナハンのボア73mmを62.6mmまで縮小、ストロークは44.7mmから48.7mmへとロング化した599cc。

86hp/11,000rpmと59.8Nm/7,950rpmの主要回転域を低めとしたトルク重視エンジンとなっていた。

因みにスズキの油冷は、単にオイルクーラーを大容量としたのではなく、専用の強力圧送ポンプでオイルを燃焼室の外壁へジェット噴射、表面の境界層を吹き飛ばすことで熱を奪う一部の高性能空冷エンジンにしか使われてこなかった仕組み。

手に息をゆっくり吹きかけると暖められるのに対し、強く吹くと冷える原理そのものだ。

ただ1988年のGSX600F(国内向けはGSX400F)と1993年のRF600R(国内向けはRF400R)のように、日本国内向け400ccバージョンは用意されなかった。

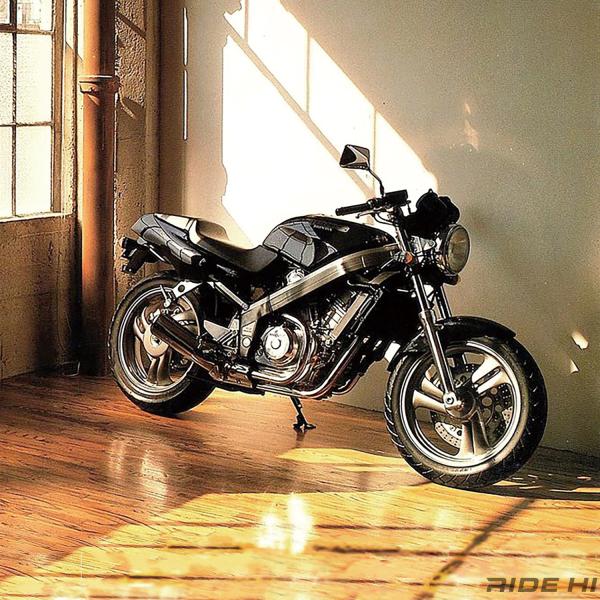

400ccの油冷は1997年にイナズマで開発されていたので不可能ではなかったが、ただでさえツーリングスポーツのニーズや認知度が低い国内では、このオリジナリティの強さも含め販売的に見込めないと判断されたようだ。

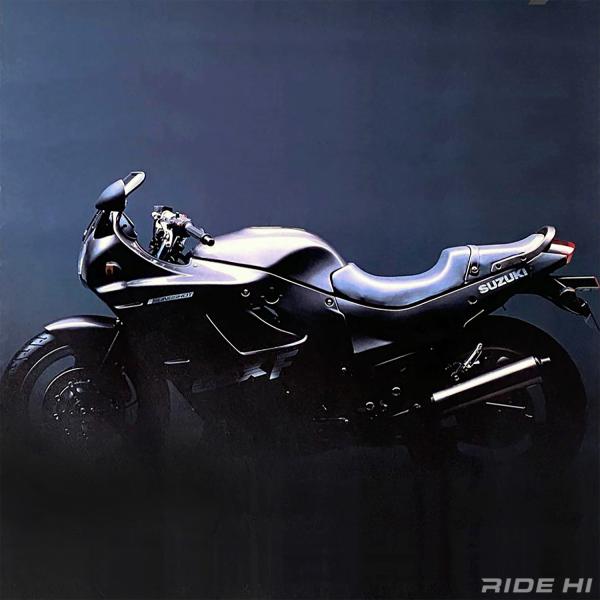

実は併行して750cc版のGSX750Fも輸出されていて、GSX-R750ベースの油冷DOHC4バルブ4気筒エンジンは92PS/10,500rpmとさらに速さを加えていたが、ツーリングスポーツとしてそこまで求めるユーザーは、価格も含め選択肢に含める層が多くなかった。

あくまでミドルの顔としてのGSX-F600(GSX600F)には、カラーリングも鮮やかなキャラクターが似合うとばかり、明るめの車体色で勝負していた姿勢も功を奏しニーズを集め続けていた。

ネーミングのKATANAを用いる国もあって、そうしたバリューとユーテリティ・スペースなど細かな実用性も高評価となり、人気の出にくいツーリングスポーツでは相応の成功を収め、2004年までNewモデルをイヤーモデルとしてリリース、ヨーロッパでは2007年まで販売を継続していた。

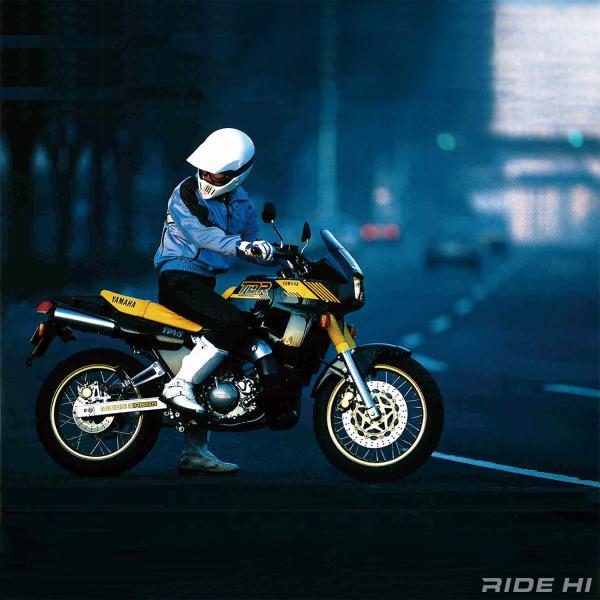

しかし同時に長距離+高速のツーリングブームが一巡すると、スズキが先を睨んで取り組んでいたV-Stromのライトなミドルクラスへと旅バイクのメジャーな流れは方向を変え、そこからアドベンチャー系へとフォルムも変わっていったのはご存じのとおり。

いずれにせよ欧米でツーリングライダーにスズキ・ブランドへの信頼感が高まったのは事実で、日本国内向けには展開されなかったカテゴリーだが、今後のバイクライフを考えるとき、こうしたツーリングモデルの投入を期待したい。