BANDITのレプリカに負けないコーナリングから、

ワインディングで楽しく操れる浅いリーンのレスポンス重視!

この3代目になる1994年にリリースしたインパルス(Impulse)は、スズキの400ネイキッドで最も成功したバイク。

1981年にGSX400Fで4気筒戦線へ加わったスズキだったが、ハイメカニズムが前提の400cc4気筒では決め手を欠き、翌1982年にアップハンドル・ネイキッドでレーサーシートを装着、レースのイメージを強調してヨシムラカラーの赤と黒にペイントした初代インパルスをリリース、ようやく人目をひくようになったという個性のアピールの難しさを経験してきた。

その後、400ネイキッドが群雄割拠しライバルがそれぞれに個性の演出に苦労するなか、スズキが辿り着いた方向性はネイキッドスポーツと一般ライダーとの係わり合いだった。

曰く美しいネイキッドで好評だったBANDITでも、どこかレプリカに負けないコーナリングという「意地」が残っていて、それがカウルのないコンベンショナルなネイキッドスポーツを求めるライダーに、本来の楽しさをスポイルしていたかも知れ合ないとの反省が含まれていたのだ。

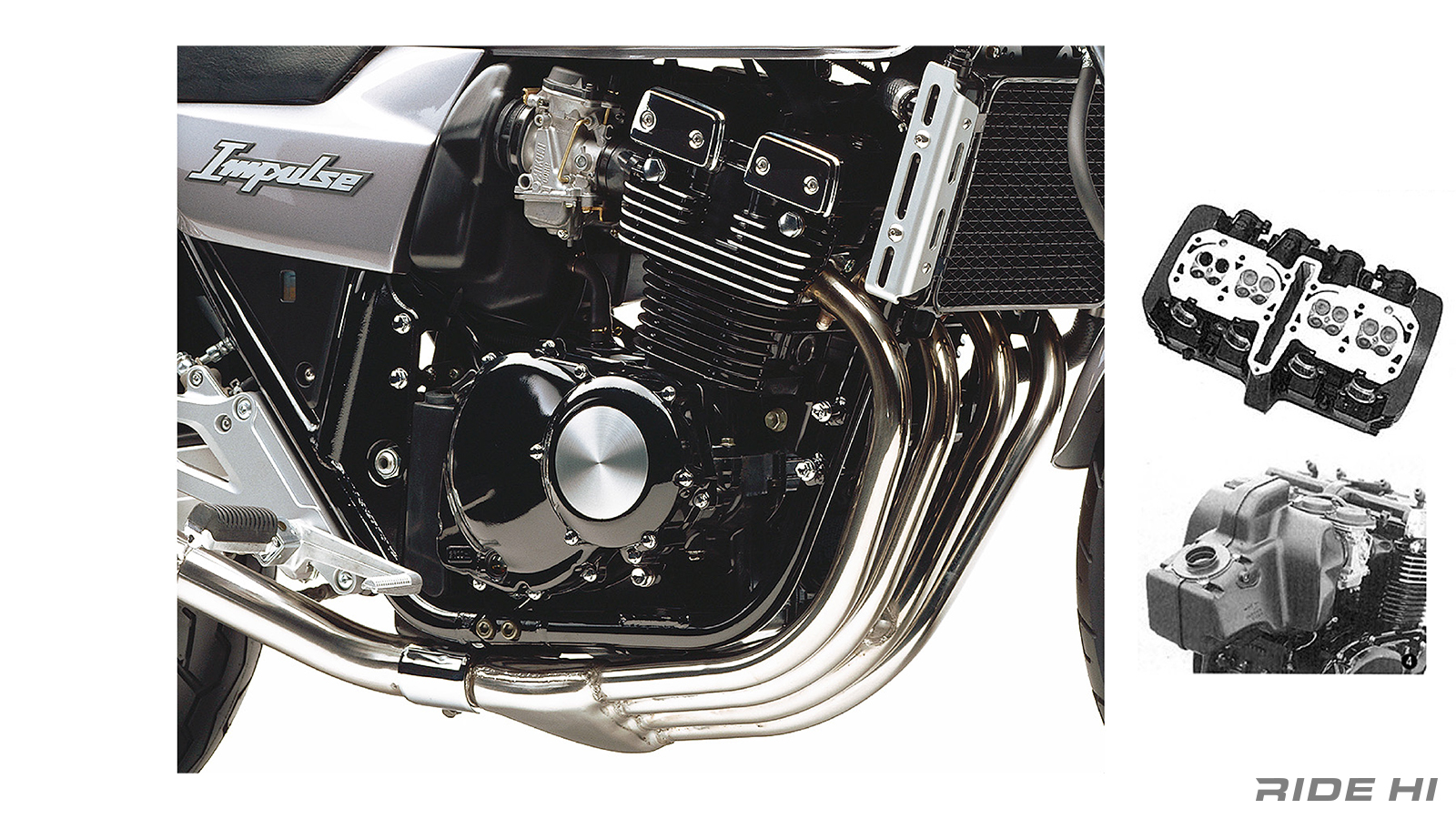

そこで選んだパワーユニットはKATANA400のDOHC16バルブ水冷並列4気筒。ボア×ストロークを52mm✕47mmとKATANA400と同じロングストロークとして低中速トルクを重視。

バルフ径もKATANA同様、INφ21mm、OUTφ18mmだが、エアークリーナーボックスは従来のの6.6&から78に容量アップ、さらに吸入口径を48mmと大径化、吸入パイプの長さを71mmと短めにし、吸入抵抗の減少と流速のアップを図っている。

キャプレターはのミクニWBST32から、BST29へと口径を絞り、スロットルレスポンスの向上をはかり、エキバイも4本が並列のままクランクケース下で一度に一本に集合する形式。

エキゾーストバイプの径は35mmから・31.8mmへ細くなり、エキバイ集合部までの距離は刀のものより100mm短縮されることで高回転でのパワーを得ると同時に、中速のトルクは#2、#3のエキバイを連結することによってカバーされている。

エキバイの短縮を行なうと集合部がオイルパンに干渉するため、オイルパンは従来の力のものより少し削るという手間のかけようだ。

ギヤ比は6速が1,150→1.136、二次減速比が3.571→3.428とそれぞれハイギヤード化されており、巡航時の回転数を下げて快適なクルーシングを実現している。

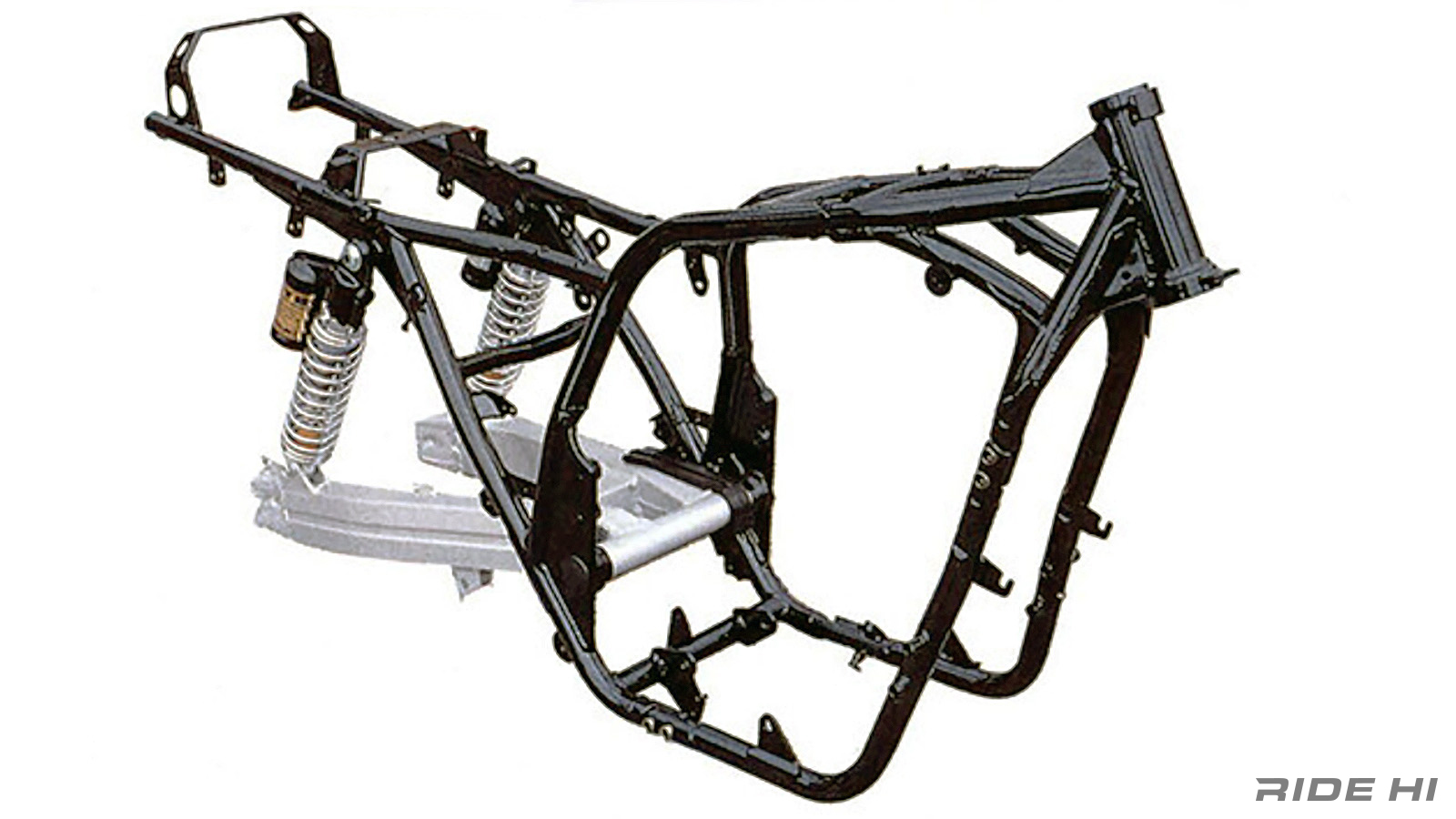

対してフレームのほうは、KATANA400のダブルクレードルを小変更にとどまるが、実はココに大きなポイントがある。

Φ31.8mmの高張力鋼管をメインに使用する構成は基本を同じとしつつ、ステアリングヘッドパイプを上方向に延長、キャスター角25°40'とトレール98mmの設定で、そもそもの高さの違いが浅い10°あたりからのリーンでも前輪がセルフステアのレスポンスをみせるハンドリングとしているのだ。

そしてパイプ結合部にガゼット補強を可能なかぎり入れず、シンプルな剛性と柔軟性との過渡特性とするよう改良を重ね、結果して1.5kgの軽量化も果たしている。

また全体のフォルムも、新インパルスは燃料タンクを直線基調とするなど、硬派なイメージへとデザインを変え、そこへたたみかけるようにスポーツネイキッドでレースイメージを盛り上げるビキニカウルを装着したTypeSも加えたのだ。

これはスズキのレースカラーのブルーとホワイトのツートンとしたわかりやすさも手伝ってか、各社ネイキッドのブームへ戦略バイクを投じるなか、インパルスの存在感を示すことになった。

実質バンディットの後継だった3代目インパルスは、直線と平面を感じさせるデザインで、全体に大柄にみせるこれまで性能本意で突き進んできたスズキには異例なチャレンジ。

さらに戦略上もアメリカAMAレースや鈴鹿8耐でのヨシムラとのコラボを想起させる、ブルーのツートンだけではなく赤と黒を纏うなど、メカニズムやパフォーマンスよりレースのヨシムラのようなマイノリティなイメージをアピールしていた。

また1999年にフロントブレーキをブレンボ製を奢るマイナーチェンジを経て2000年までは販売されたが、音沙汰がなくカタログ落ちで終焉かと思わせていたのが、何と2004年に大型のアルミサイレンサー装着に各種装備のアップデートをはかり復活を遂げたのだ。

そして2008年、初代GSX-FSインパルスを倣った赤黒のカラーリングで、燃料タンク上面にSUZUKIのロゴがあるGSX400 IMPULSE SPECIAL EDITIONをもって幕引きとなった。

初代と2代目が短命だったのに対し、実に14年ものロングランモデルとなった3代目のインパルス。

個性派モデルとして多くのライダーの記憶に残り、依然として根強い人気があるのはご存じの通り。