DOHC16バルブ化は当然として、コンパクト化とトラクション効果でクランク逆回転!

ホンダは1974年にCB350フォアを排気量アップ、日本メーカー初のカフェレーサースタイルで、4into1の集合マフラーをエキゾースト部分で1本クロスさせるなど、個性の塊りだった名車CB400FOURをリリースして以来、400スポーツは2気筒でお茶を濁していた。

しかしその間、カワサキから1979年に4気筒のZ400FX、ヤマハからも4気筒のXJ400が1980年にデビュー。続いてスズキも1981年にGSX400Fを投入するなど、4気筒といえばホンダのイメージだった牙城が切り崩されてしまった。

この不名誉な状況を一気に覆すべく、また唇を噛んでいたホンダファンの溜飲を下げるためにも、ホンダは単にSOHCだった4気筒をDOHC16バルブ化するだけでなく、どこもすぐには対抗できない圧倒的な技術差をみせつけるバイクを投入したのだ。

Newエンジンは、55×42mmの399ccから48PS/1,1000rpmと3.4kgm/9,000rpmで、超高回転域を許容する仕様は0-400mを13.5secで173kgの車重はいかにも軽快で鋭いハンドリングに仕上げていた。

空冷にオイルクーラーを標準装備の仕様だったが、認可のためオイルのサブタンクとしていたなど、当時では如何に異例な仕様だったかが伺われる。

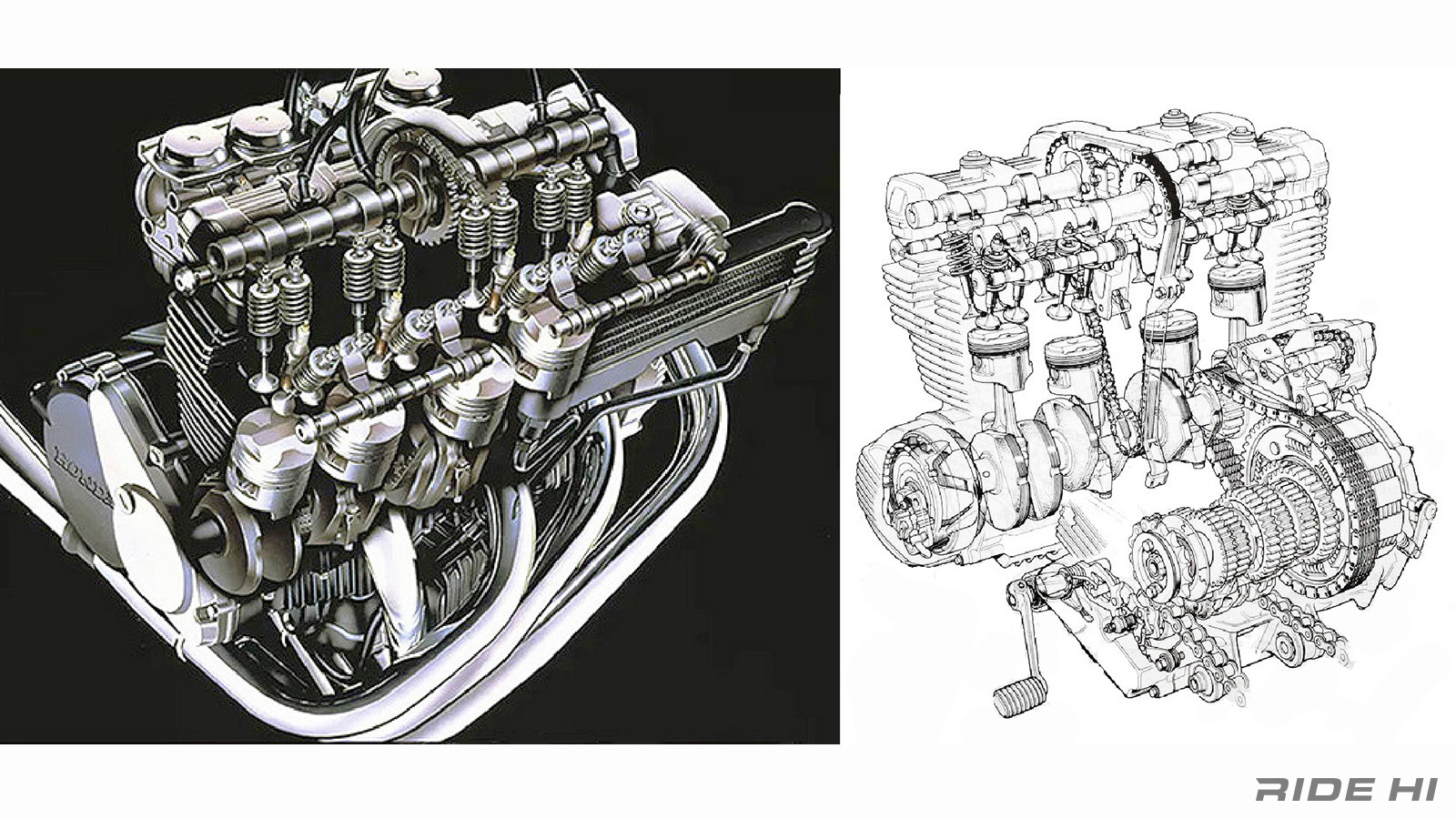

そのオイルを溜めるクランクケース下で撹拌による回転抵抗を抑えようと、オイルパンは超薄い仕様で前方に溜め部分があるなど、エンジンサイズのコンパクト化もCBX400Fでは重要な課題だった。

その合理化の一端がDOHC16バルブを各々カムで直押しせず、小さなロッカーアームを介して押す方式で整備性も向上、そして驚くべきはクランクシャフトからの1次減速だった。

既に4気筒のエンジン幅を狭めるため、クランクウェブにギヤを刻む方式は存在していたが、これだと減速比に制限が出てエンジン前後長のコンパクト化が進まない。

そこでCBX400Fはフリクション低減を兼ねてハイボチェーン駆動としたのだ。

これは1軸のカウンターシャフトを介さず、直接クラッチ/ミッションのカウンターシャフトを駆動するため、エンジンは通常のクランク前方回転ではなく、後方へ向かって回転するいわゆる逆回転方式。

MotoGPマシンなどで、ウイリーを押えたりエンブレでスイングアームを沈める反トルクが期待できる超レーシーな仕様と同じで、当時はエンジンから駆動が伝わる初動の後輪がグリップをジワッと高めるトラクション効果も含めての採用だった。

排気系はヨンフォアで一世を風靡した、エキゾーストパイプがクロス(X)した取り回しがホンダの証しとしてアピールしていた。

インボードディスクを実用化するのがいかにもホンダ!

ブレーキシステムはインボードタイプ。

効きでは理想的な特性をもっていても簡単に錆で赤くなる鋳鉄ディスクが嫌われ、日本車では摩擦係数が硬いステンレス製を使わざるを得なかったが、ドラムのようなハブの中に鋳鉄ディスクを収めるインボードタイプとすることで画期的な構成を採用することができた。

この鋳鉄ローターはベンチレーテッドと呼ばれる、冷却通路がくり抜かれたそれまでクルマのスポーツカー専用の高度な仕様という超豪華な装備。

さらにブレーキ時のブレーキトルク反力を利用して、フロントフォークの沈み込みを制御するアンチダイブ機構を採用していた。

リヤサスペンションには、一般走行時にはソフトに、コーナーリ ングなど大きな負荷がかかった時などにはハードに、クッション特性で2次曲線的にバネレートが変化する、プログレッシブ・リンケージ・サスペンション(プロリンク)を採用。

また量販車では世界初の剛性の高い軽量中空アルミキャスト製スイングアームを採用していた。

さらにフロントとリヤに当時は最先端だったエア圧を補填できるサスペンションも装備。当時ではレーシングマシン専用に思われていた仕様が奢られ、その勢いを感じさせていたのだ。

果たしてホンダが意図した逆転劇は見事に開花、このCBXが大ヒットした後にそれほどの時を経ることなく、4気筒の回転域でバルブタイミングを可変としたREV搭載のCBRシリーズも投入されたが、CBX400Fはそうした新型車が登場しても人気が衰えず、1984年にカラーリングも一新して継続生産される異例な存在となっていた。

さらに当時、4時間耐久レースなどモータースポーツ熱も高まっていたことから、カウルを装備したインテグラもバリエーションとして1982年から加わることとなった。

そしていまや絶版車の中でも異例なほど人気を誇っているのはご存じの通り。

CBX神話はまだまだ語り継がれていくに違いない。