5バルブ+ストレート吸気は4ストでリーダーに君臨するためのNewテクノロジー開発!

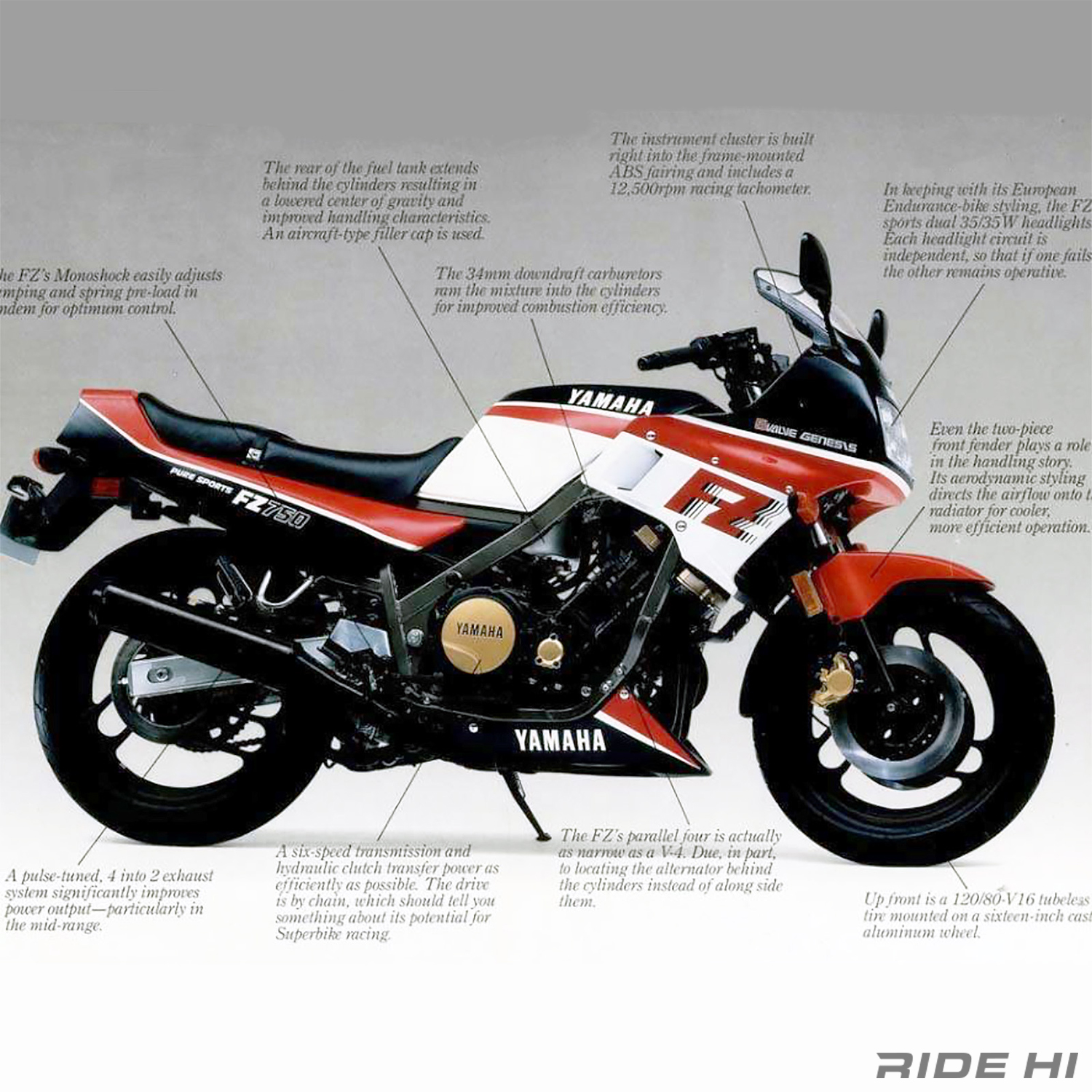

1985年、ヤマハはそれまでの4ストローク系スポーツとは、ガラリと雰囲気の違う新しい750ccスーパースポーツをリリース。

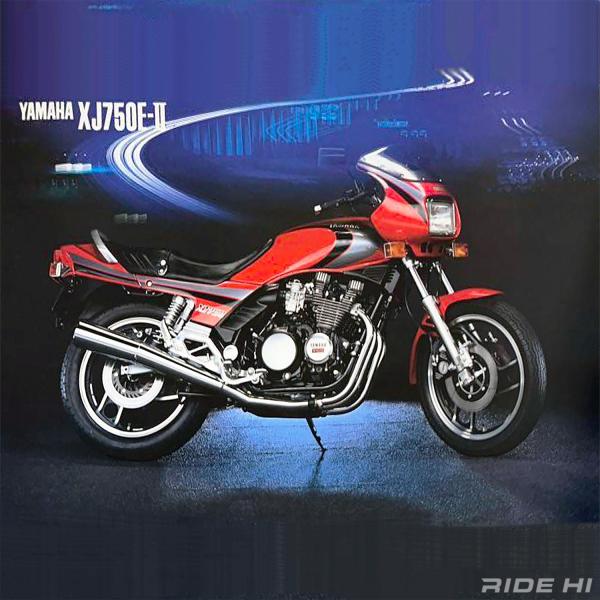

XJ750のように、大型車はツーリングスポーツのカテゴリーに位置づけきたコンセプトは、斬新さに包まれた刺激的なメカニズムの集合体へと大きく方向性を変えていた。

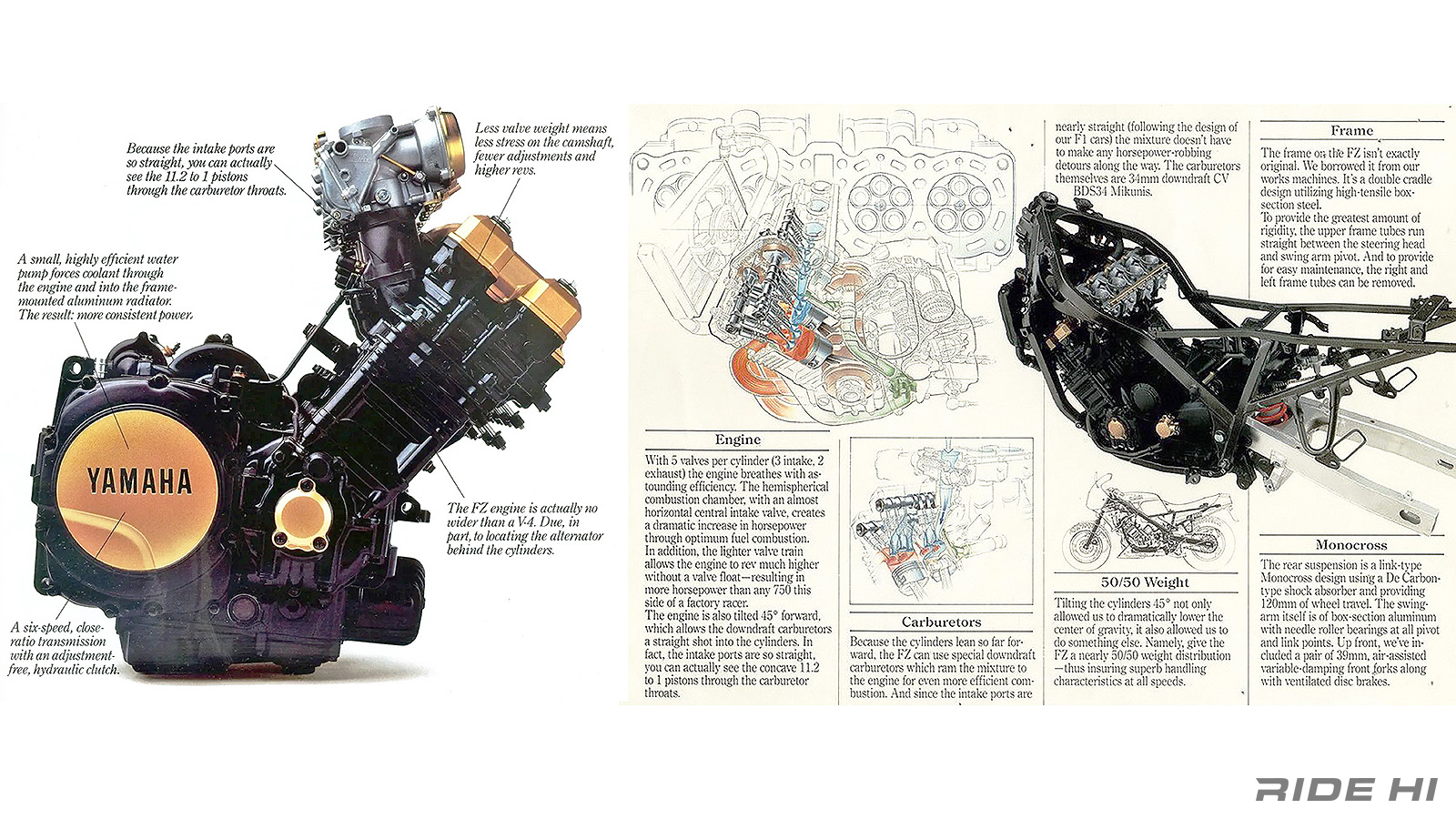

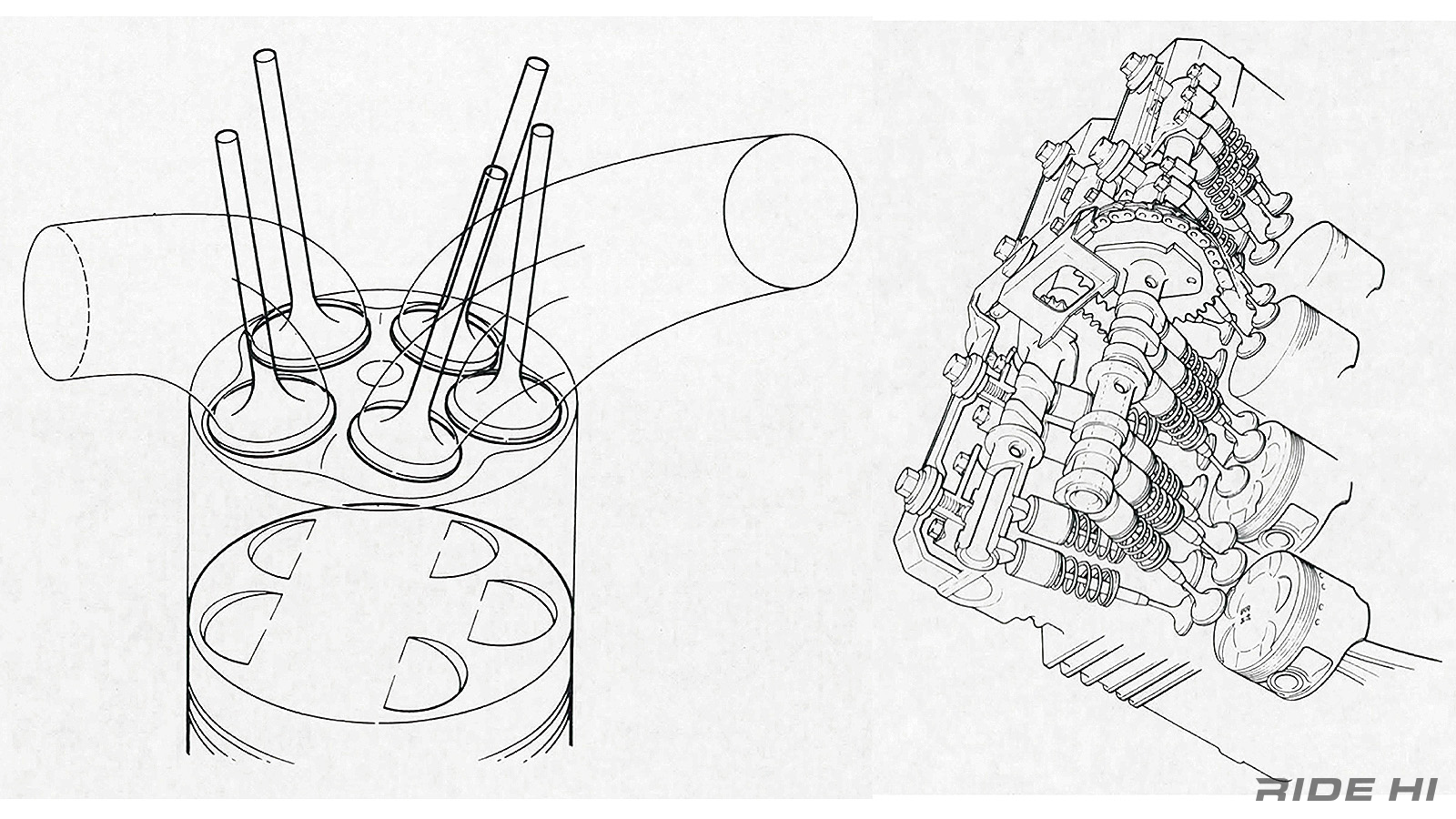

何といっても、気筒あたり吸気3バルブと排気2バルブの計5バルブが他にない新しさで、しかもシリンダーを45°に寝かせて吸気通路をキャブレターで垂直とするダウンドラフト仕様でストレート化していたのだ。

ボア68mm×ストローク51.6mmの749ccは、輸出仕様で102PS/10,500rpmと8.0kgm/8,000rpmの高回転型特性でいかにもレーシー。

乾燥で209kgの車体は1,485mmのホイールベースで、エンジンの前傾している低重心のメリットを活かし、コーナリングの旋回性と安定性の両立を謳っていた。

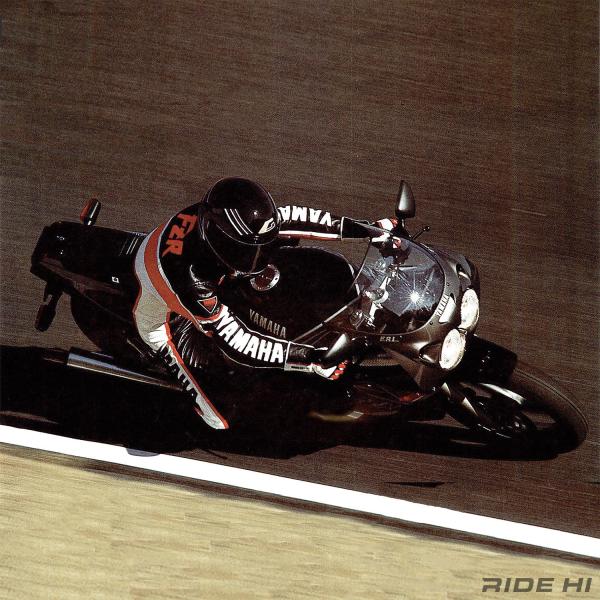

早速AMAのスーパーバイクで、エディ・ローソンがそのパフォーマンスを見せつけはじめた。

前輪の16インチはややワイド目なプロファイルで、クイックさを求めてはいない。

前後3枚のディスクはすべて冷却風が中を抜けるベンチレーテッドだったり、リヤサスの減衰力やプリロードの調整をリモートで操作できるなど、攻めるライディングを前提とした設定で、従前のヤマハからは考えられない変身ぶりだ。

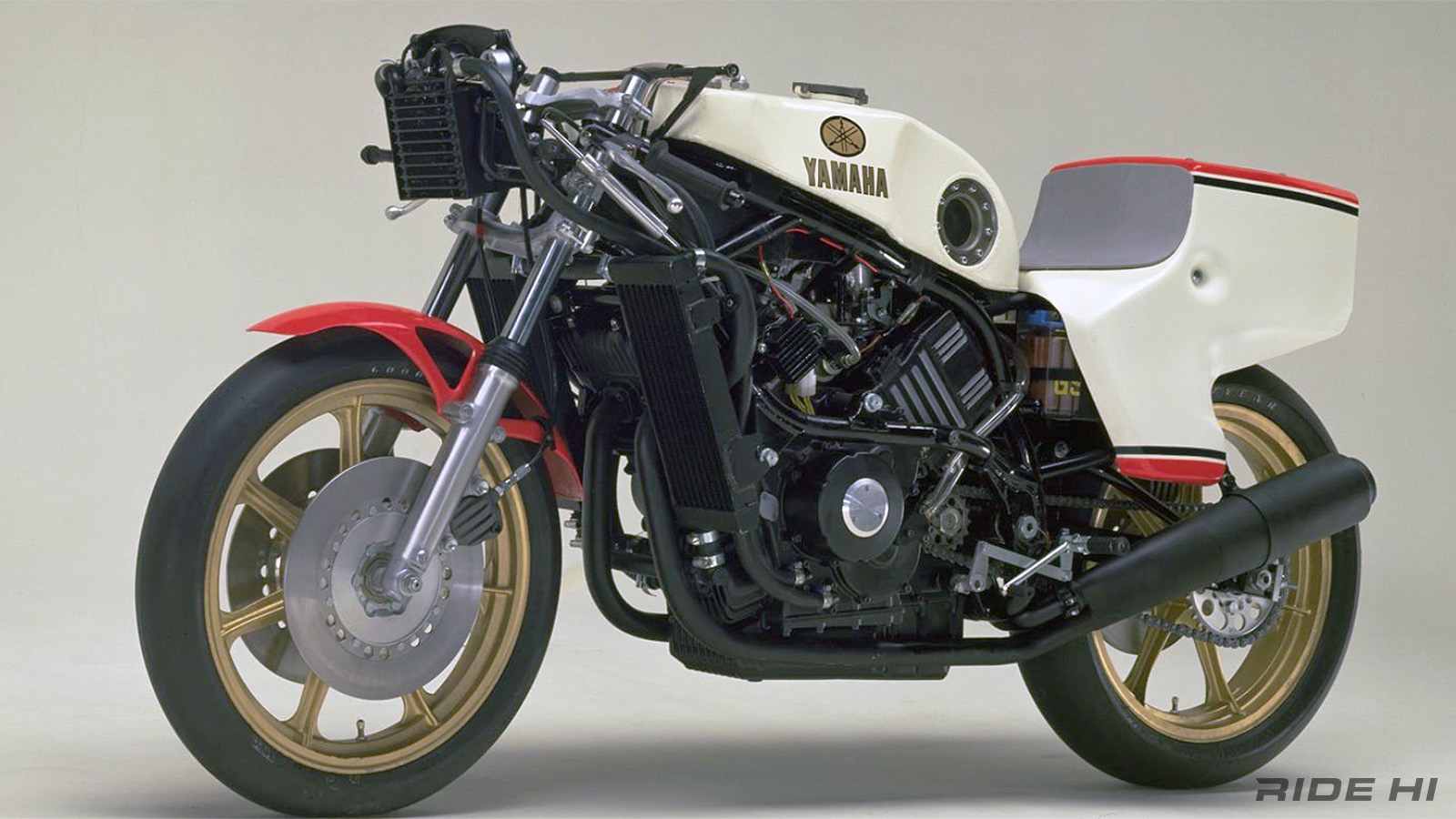

実は1977年、第22回東京モーターショーにヤマハは1台の衝撃的なマシンを参考出品していた。

ヤマハYZR1000(OW34)と表記された、DOHC水冷90°V型4気筒エンジンにフューエルインジェクションを装備し、最高出力135PS、最高速度275km/hのプロトタイプの耐久レーサーだ。

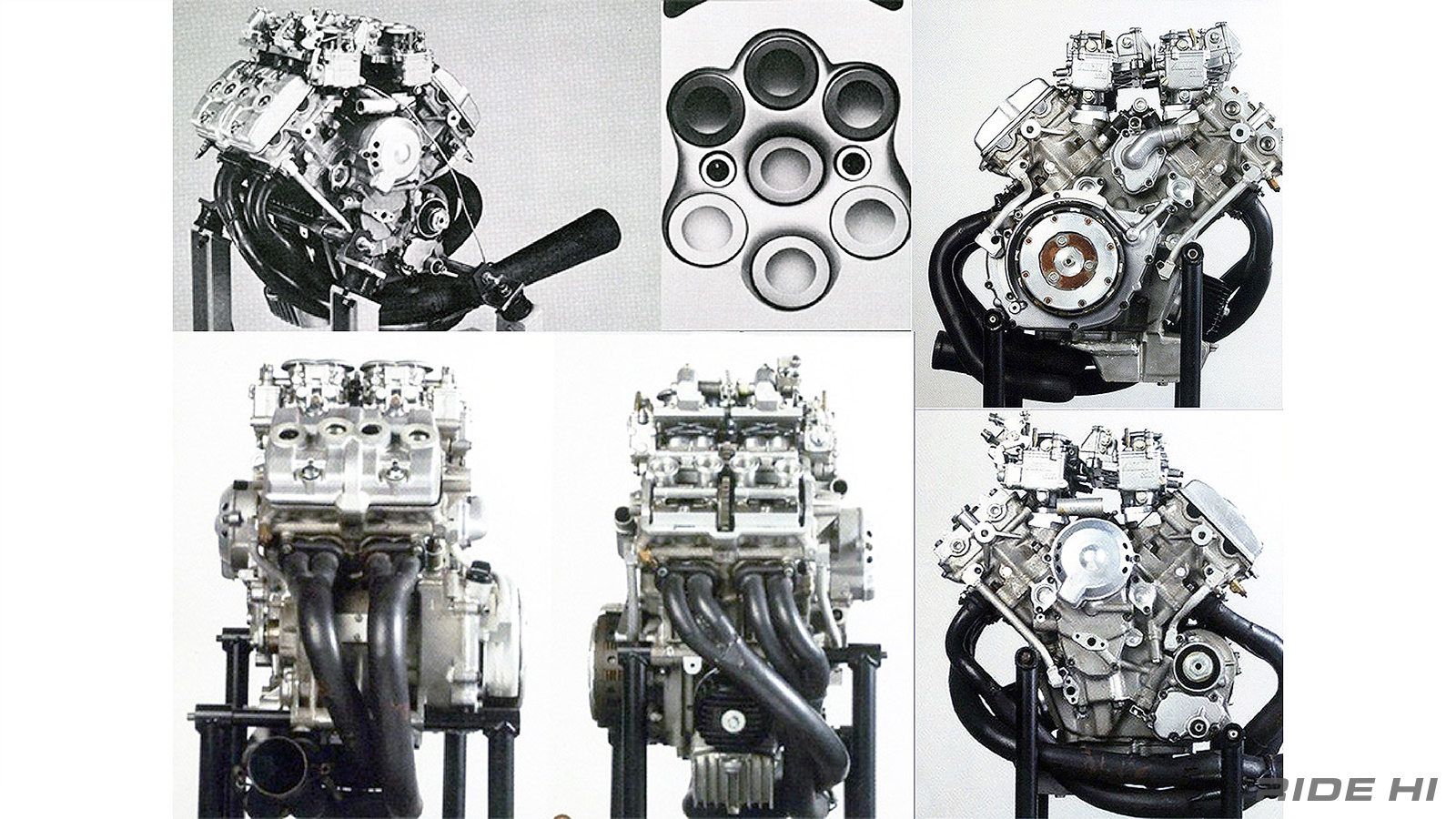

ヤマハは水面下で4ストロークエンジンの新世代を模索する研究開発を進めていて、高性能化を狙い吸気4バルブ排気3バルブの、計7バルブッドも試作していた。

その中で最も効率良くハイパー化できる仕様として5バルブに落ち着き、それをリーンのロール方向へ軽快となるV型4気筒へと発展、いよいよテストコースを走り出していた。

ところがホンダがNR500で世界GP復帰を果たし、V4レーシングマシンでヤマハは先を越されてしまったのだ。

追随のイメージを潔しとしないヤマハは、この時点でV4エンジンは後のVmaxなど他カテゴリーでの進化へと託し、スーパースポーツはこのV4開発で得たノウハウを活かすため、Vバンクの片側へ4気筒を並べ吸気はV4バンクの収まっていたストレート吸気のレイアウトへとまとめた。

それがFZ750のジェネシス・エンジン構想で前傾45°とした根拠だったのだ。

このFZ750を起点に、FZR750~1000へとパフォーマンスはレース参戦と共に高度化と先鋭化へ邁進、世界選手権耐久などライバルたちとの切磋琢磨に身を投じていったのはご存じの通り。

しかし、やはりどこかに安定性ベースだったり、エンジンの中速域特性などにツーリングでの扱いやすさへ配慮するヤマハらしさが残されていた。

とはいえ、FZ系エンジンは市販レーサーOW01誕生へと進化を果たし、XS-1以来の長い道のりを経て、ようやく念願の4ストでもパフォーマンスが世界トップクラスと肩を並べる座に位置することとなったのだ。