‘60年代からひとり低重心にこだわり、

ライダーの安心感を念頭に開発していた

RD05 1967年

OW70 1983年

まず2台のヤマハ世界GPワークスマシンをご覧頂きたい。

1967年の250cc水冷2ストローク・スクエア4気筒マシンのRD05、1964年に空冷2気筒ロータリーバルブで初の250cc世界チャンピオンを獲得したRD56から、ホンダ6気筒に対抗してクラス随一のパワフルマシンを開発、フィル・リード選手と共に名勝負を残した名マシンだ。

赤丸の中をよく見るとアンダーカウルに擦り傷がある。これは先代RD56でも同じで、深いバンク角で路面と擦った痕がついているのがヤマハ・レーシングマシンの常だった。

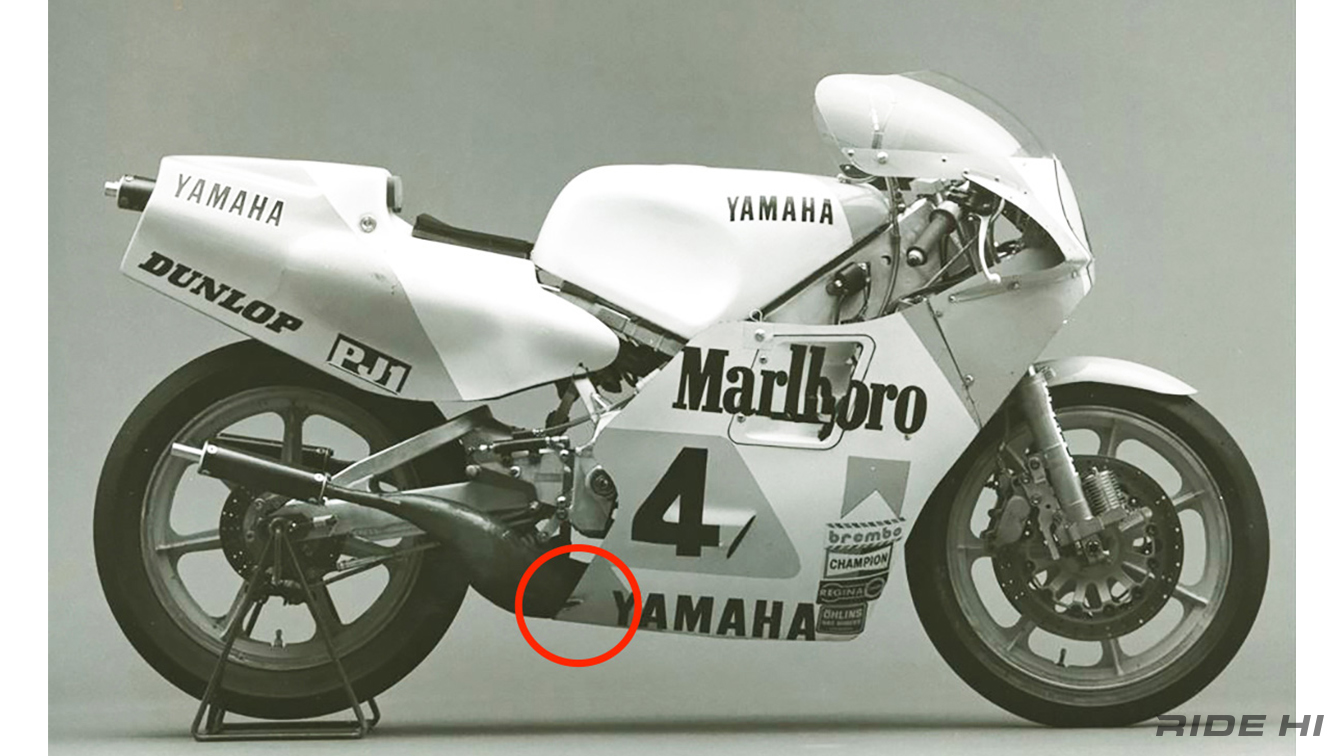

1983年のYZR500、OW70と呼ばれる水冷2ストローク・V型4気筒マシンで、ケニー・ロバーツ選手がフレディ・スペンサー駆るホンダNS500と最後まで渡り合った歴史に刻まれた名マシン。

これも赤丸の中にカウルに路面と擦った痕が見える。

限界を極めるレーシングマシンだから当然と思われたかも知れないが、そうとわかっていたらそこは路面と接しないよう成形するのがワークスマシンだ。

なぜヤマハだけこんな痕が常につくのか、それは可能なかぎり低重心にしようとしたから。実は市販レーサーとTD2~3やTZ250~350のように、プライベーターを世界チャンピオンに輝かせたマシンたちも、この同じ路面との擦り傷がカウルやマフラーについていた。

ヤマハには創成期からとにかく重心を低く設定しようとする設計思想があったのだ。さらにはリバウンド・ストロークといってライダーが乗車したとき、体重であらかじめ沈むストロークが深い、やんわりした足まわりがレーシングマシンからスポーツバイクまで共通していた。

ヤマハは少し限界を低めに感じさせるくらいが、

安心してコーナリングできるハンドリングと定義

YDS3 1964年

RZ250 1980年

ヤマハ製スポーツバイクを世界に認めさせた250ccYDS3。もちろんエンジン性能が評価されてのことだが、柔らかいサスペンションで多くのライダーにスポーツライディングが楽しめると評判になり、ヤマハの存在を世界に知らしめた1964年の名車だ。

また排気ガス規制で2ストロークが消滅するといわれた’70年代終盤から、見事に世界を驚かせた水冷RZ250。世界GPマシンを彷彿とさせるカラーリングに、バンク角で擦らないように膨らんだチャンバー形状を中央で寄せて後ろへ跳ね上げたレイアウトもGPマシン譲り。

やはりライダーが跨がると深々と沈んでしまうヤマハ伝統の柔らかいサスペンション設定で、多くのファンをコーナリングに夢中にさせたものだった。

レプリカ時代の到来が評価の分かれ目、

柔らかい設定は次第にウケなくなっていった

XJ400 1980年

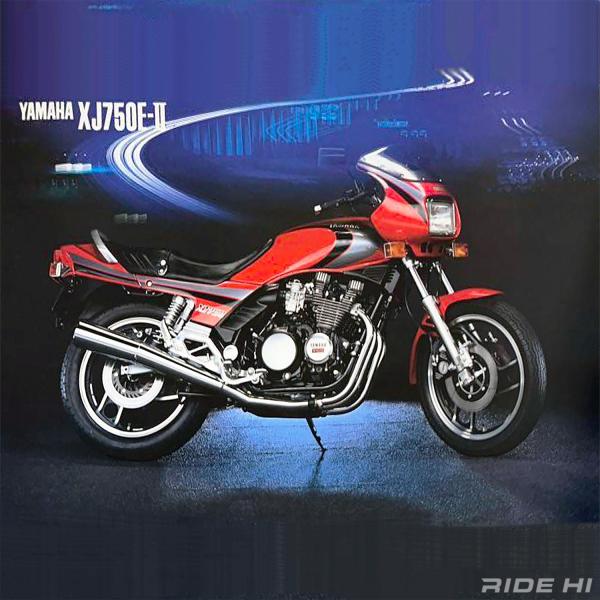

XJ750 1981年

TZR250 1985年

SRX600 1985年

RZ250が火をつけたレーサーレプリカ時代は、ライバルメーカーがパワー競争やアルミフレームなど、GPマシン直系の設計が流行りとなり、それと共に硬派なマシン、つまりサスペンションも硬めで運動性がクイックなハンドリングを、速いマシンと評価する風潮が主流を占めていったのだ。

しかしヤマハは頑としてリバウンドストロークの深い、安定感があって乗りやすい設定をひとり守り抜いていた。

ペケジェーで親しまれたXJ系、そしてYZR500と同じ設計者のTZR250、さらにはシングルで新しいハンドリングの境地を切り開いたSRX400/600と、低重心と深いリバウンドストローク。

ヤマハ・ハンドリングとまで呼ばれたこの安心できる設定の組み合わせに、ヤマハファンは納得していたが、徐々にそれを軟派呼ばわりする層も増え、市場からの要求にヤマハ開発陣が悶々とする日々を送ることになった。

開発陣にしてみれば、どんなにレプリカ然としたコンセプトでも、一般のライダーが楽しむのはサーキットではなくツーリング。そこで安心してコーナリングできるためには、鋭いとかクイックなどと表現されるハンドリング設定はあり得ないという考え方だったからだ。

しかし頑なに守り抜こうとするヤマハにも、スーパースポーツで成功した例がないというレッテルが重荷となりはじめていた。

ライバルに対抗するスーパースポーツも数々デビューしたが、ヤマハにしかなかった感性を失ったマシンたちは、抜きん出て最高峰の評価を得ることはなく、他の日本製バイクの中に埋もれていった事実だけが積み上がっていったのだ。