日本では趣味性をアピール、海外では醍醐味を楽しむスポーツ性で人気!

1990年代に入ると、ヤマハではスーパーツイン構想がアタマをもたげてきた。

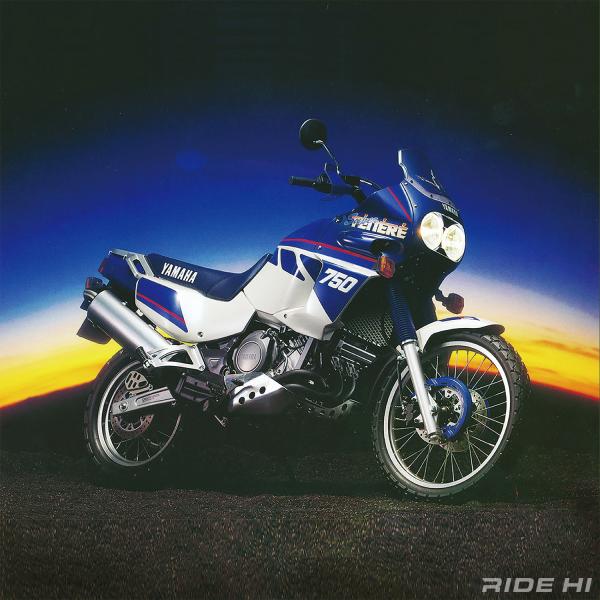

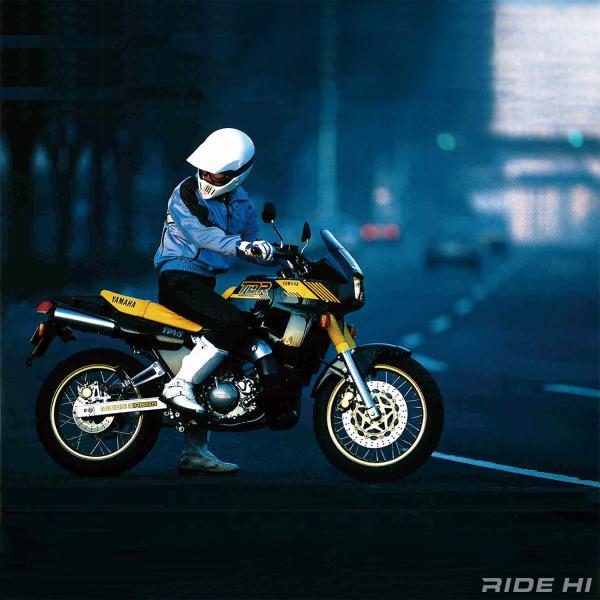

きっかけはパリ・ダカールでの新たな挑戦から発想したTDM850。

砂漠を高速で突っ走るパリダカ・マシンが、ビッグシングルからツインへと中心が移り、砂漠で重要になるトラクションで優位なエンジン開発の流れが生まれたからだった。

もちろんこれがオンロード・スポーツでもメリットが大きいのはいうまでもない。

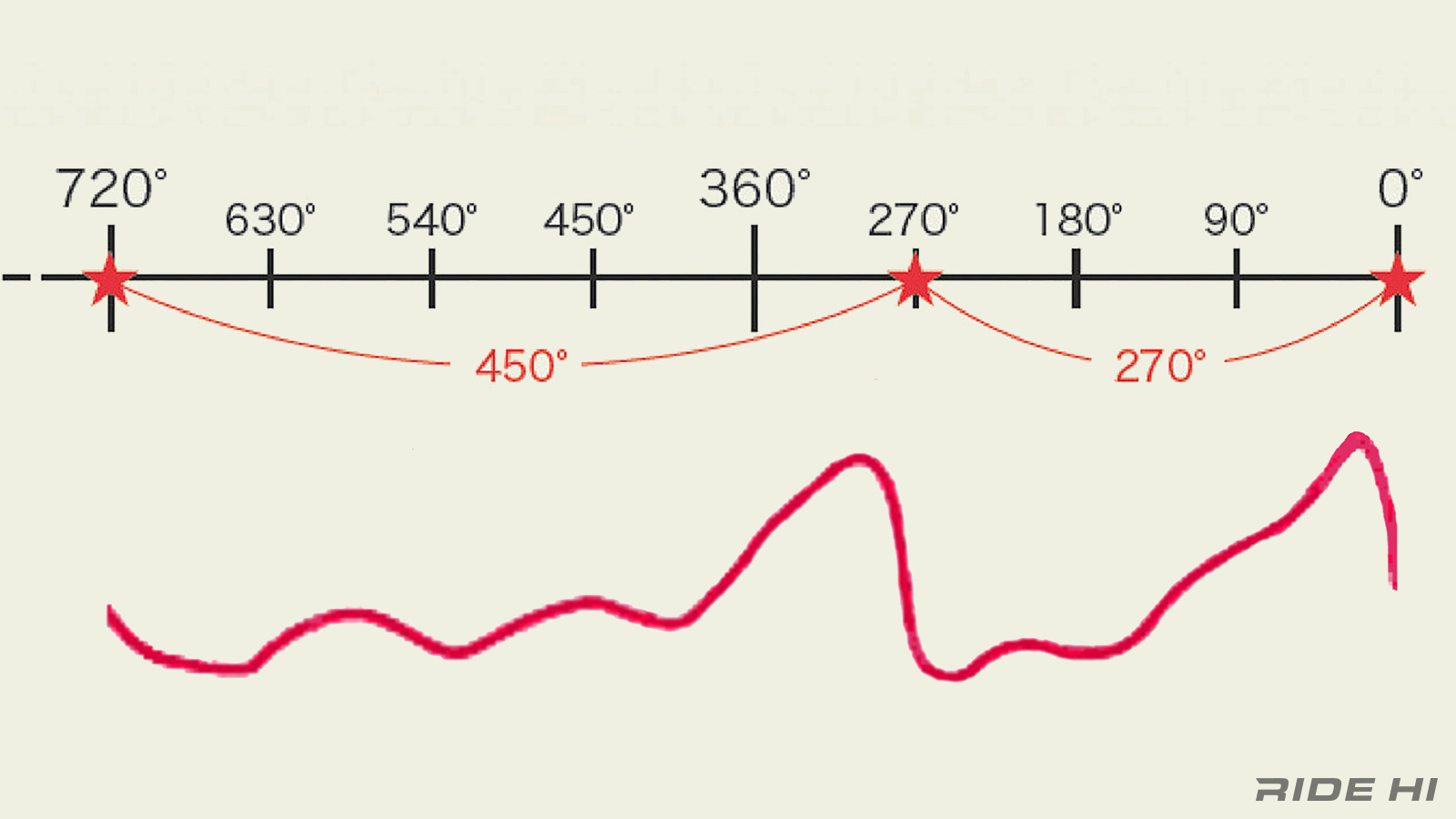

とくにビッグツインとなれば、4気筒に対して差がつくのはこの路面を刻む爆発間隔にある。

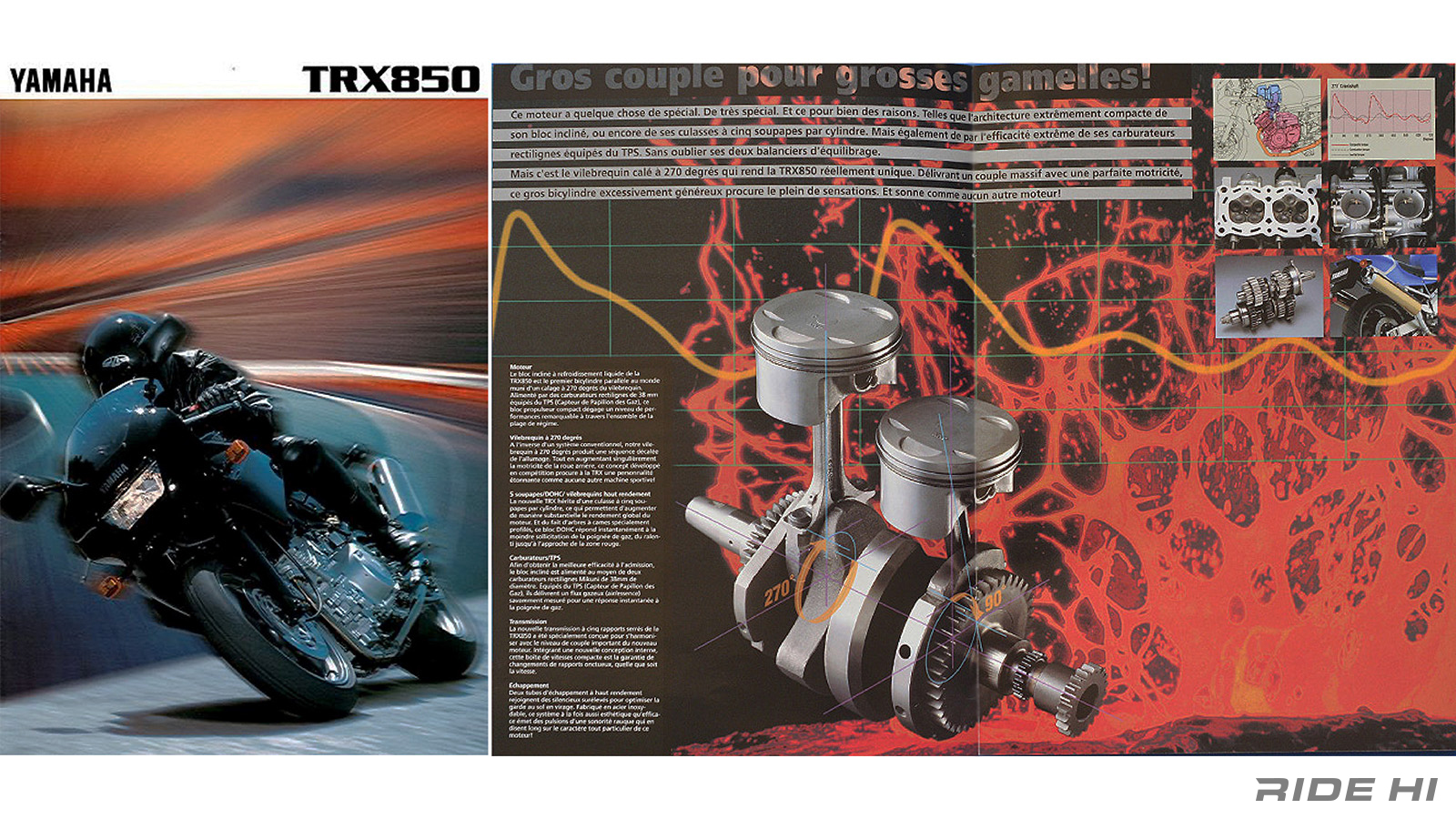

砂漠で蹴るトラクションと運動性を追求して開発された270°クランク位相のツイン。

実は初レースではリスクを避けオリジナルの360°位相のままだったが、その後に不等間隔爆発のパルシブで強烈なトルクの盛り上がりは俄然強みを発揮した。

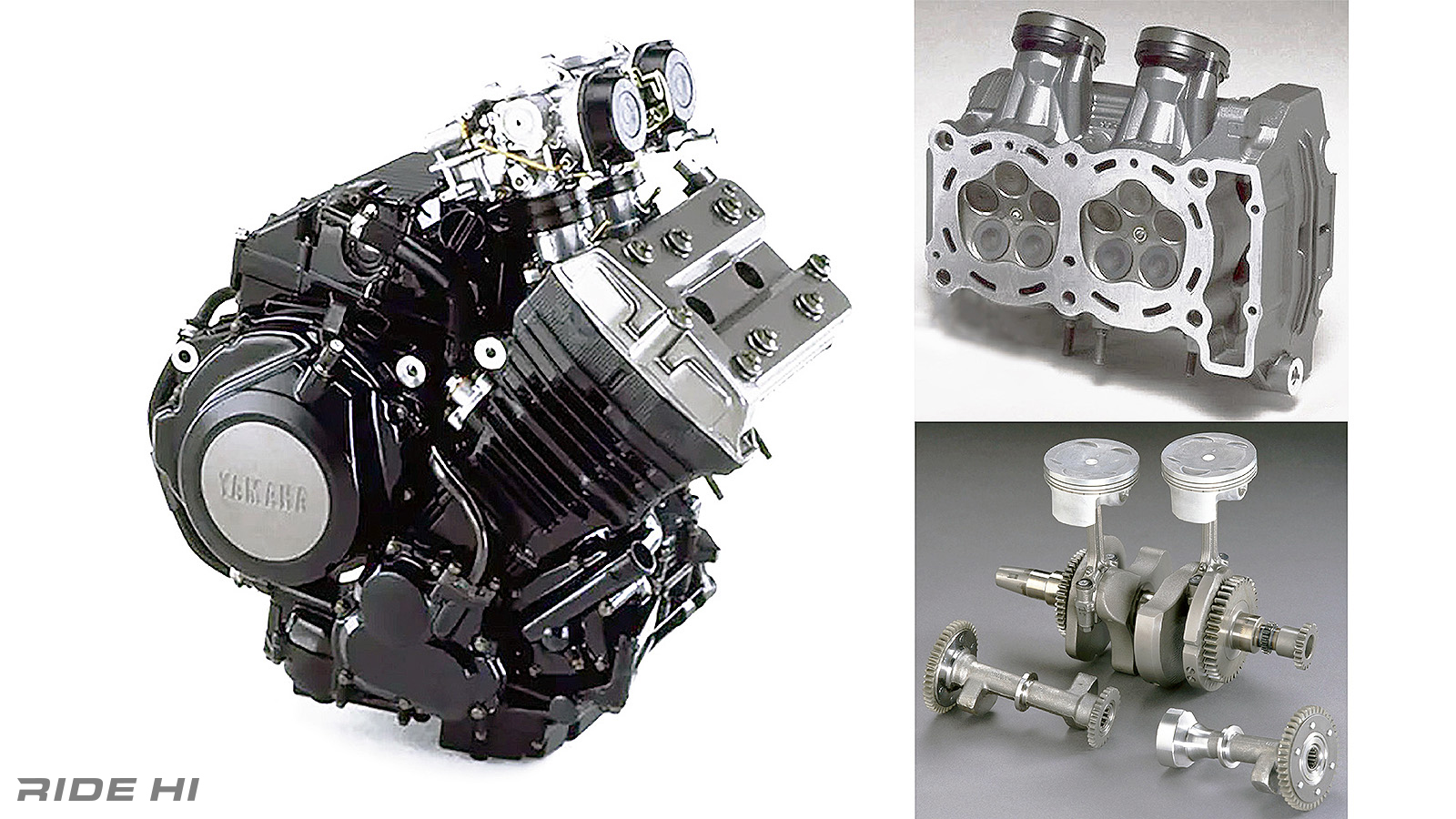

またオフローダーでもあるためエンジン下にオイルパンを持たないドライサンプ、シリンダー背面にある膨らみが通常のエンジンにはないオイルタンクで、この特異な配置がもたらす重心位置の集中化も、あらゆる方向へ俊敏な運動性をもたらしていた。

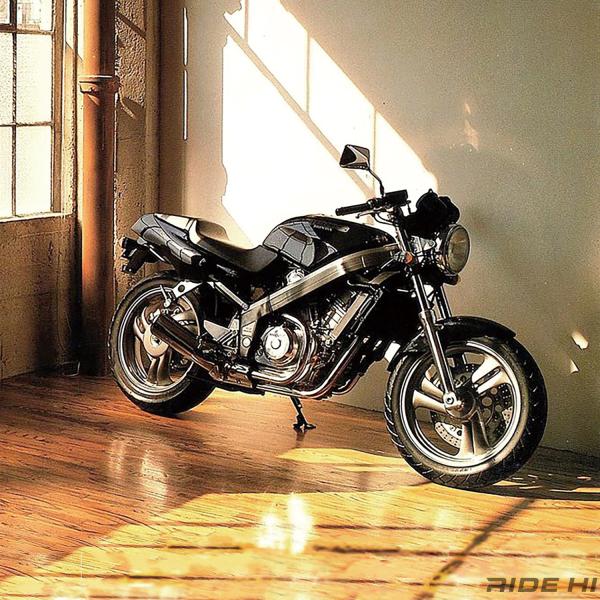

これはオンロード・スポーツでも、走りの醍醐味を味わえるスーパーツインがつくれるに違いない……TRX850構想がスタートした。

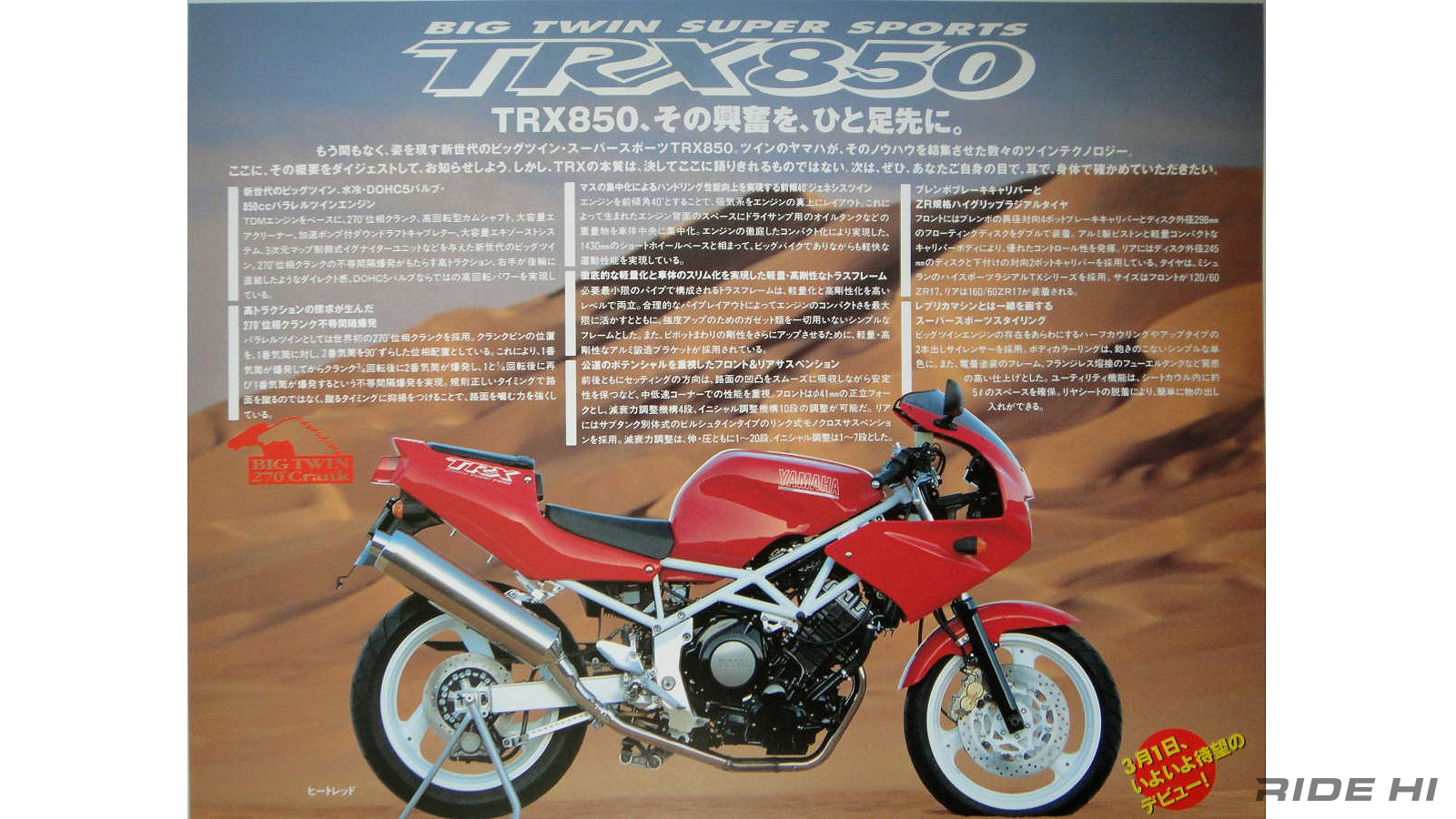

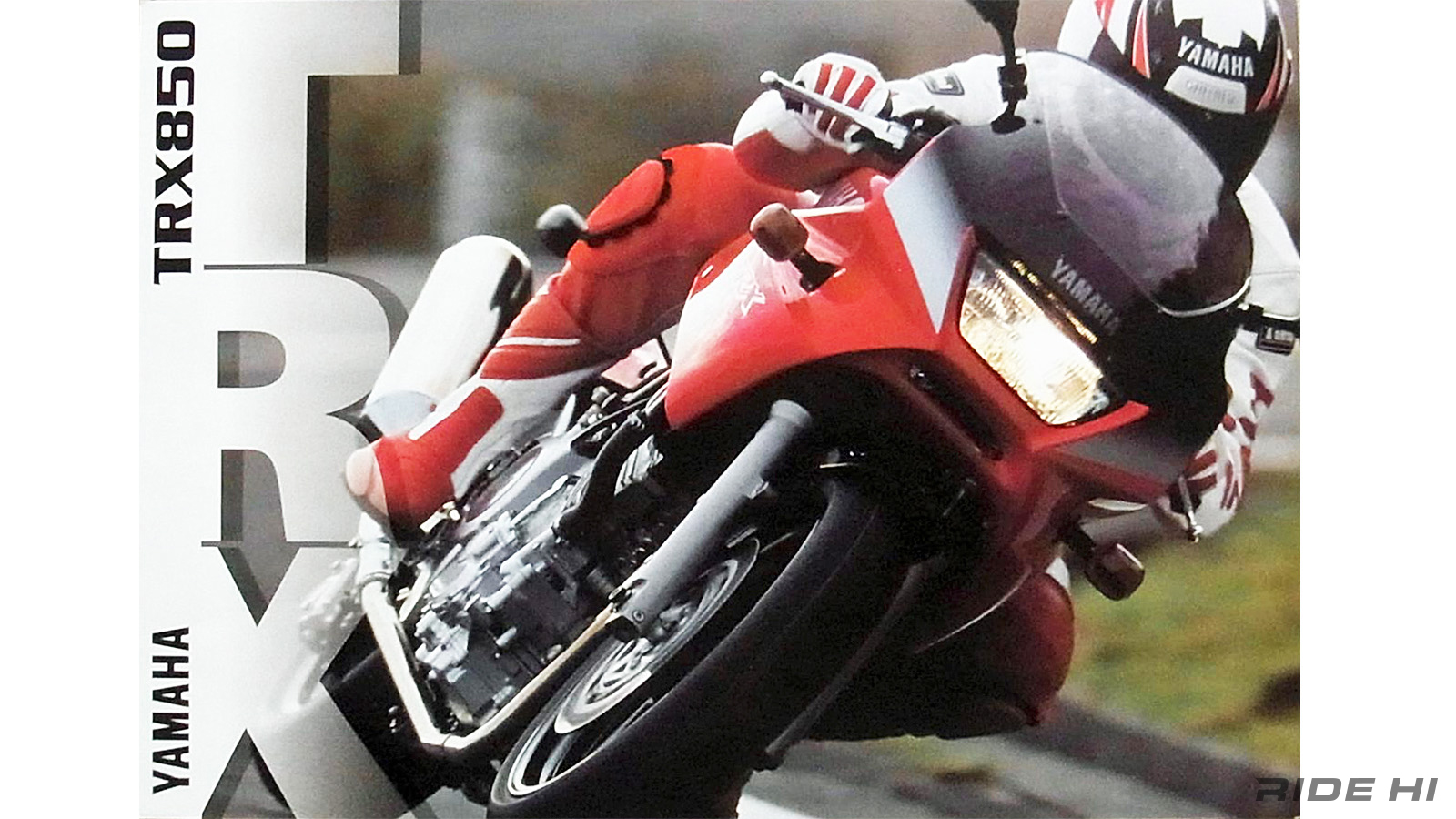

前傾40°のシリンダー傾斜角と、持って生まれた重心位置のメリットを妨げない、車体上部が軽量なトラスフレームで得たスリムさは、4気筒スーパースポーツとは次元の異なる走りの世界がイメージできた。

メカニズムは気筒あたり吸気3バルブと排気2バルブのDOHC5バルブ燃焼室に、ボア×ストロークが89.5mm×67.5mmの並列2気筒849cc。

最高出力は61.0kW(83.0PS)/7,500rpm、最大トルクが84.3N・m(8.6kgf・m)/6,000rpmと明確な中速域重視の設定。

ホイールベースは1,430mmと中型クラスのコンパクトさで、車重も乾燥で188kgに収まる。

そのフォルムを際立たせるハーフカウル仕様で、TRX850は1995年にリリースされた。

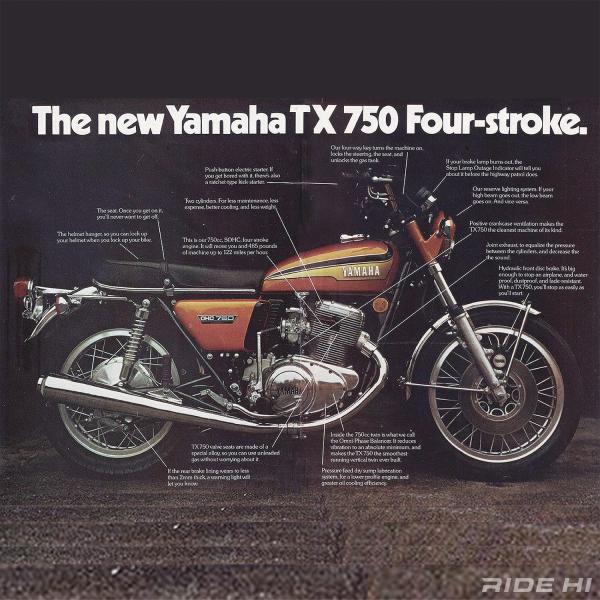

ただ日本国内でビッグツイン・スポーツの実績といえば、ヤマハではXSやTXといったスポーツ性が控えめな機種を思い浮かばせてしまう。

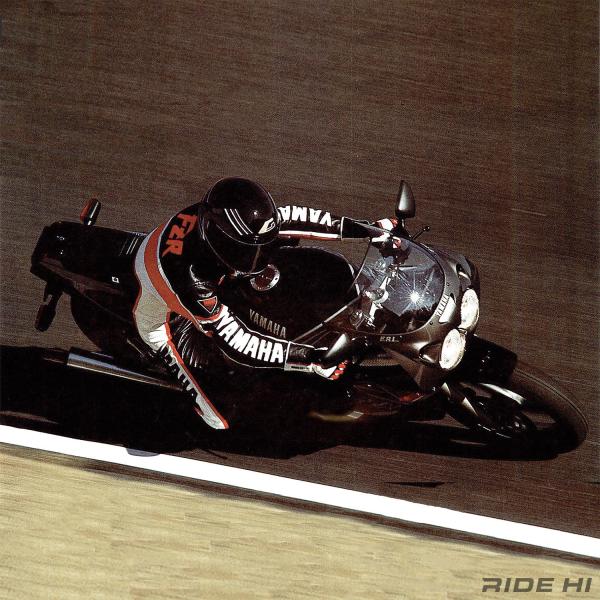

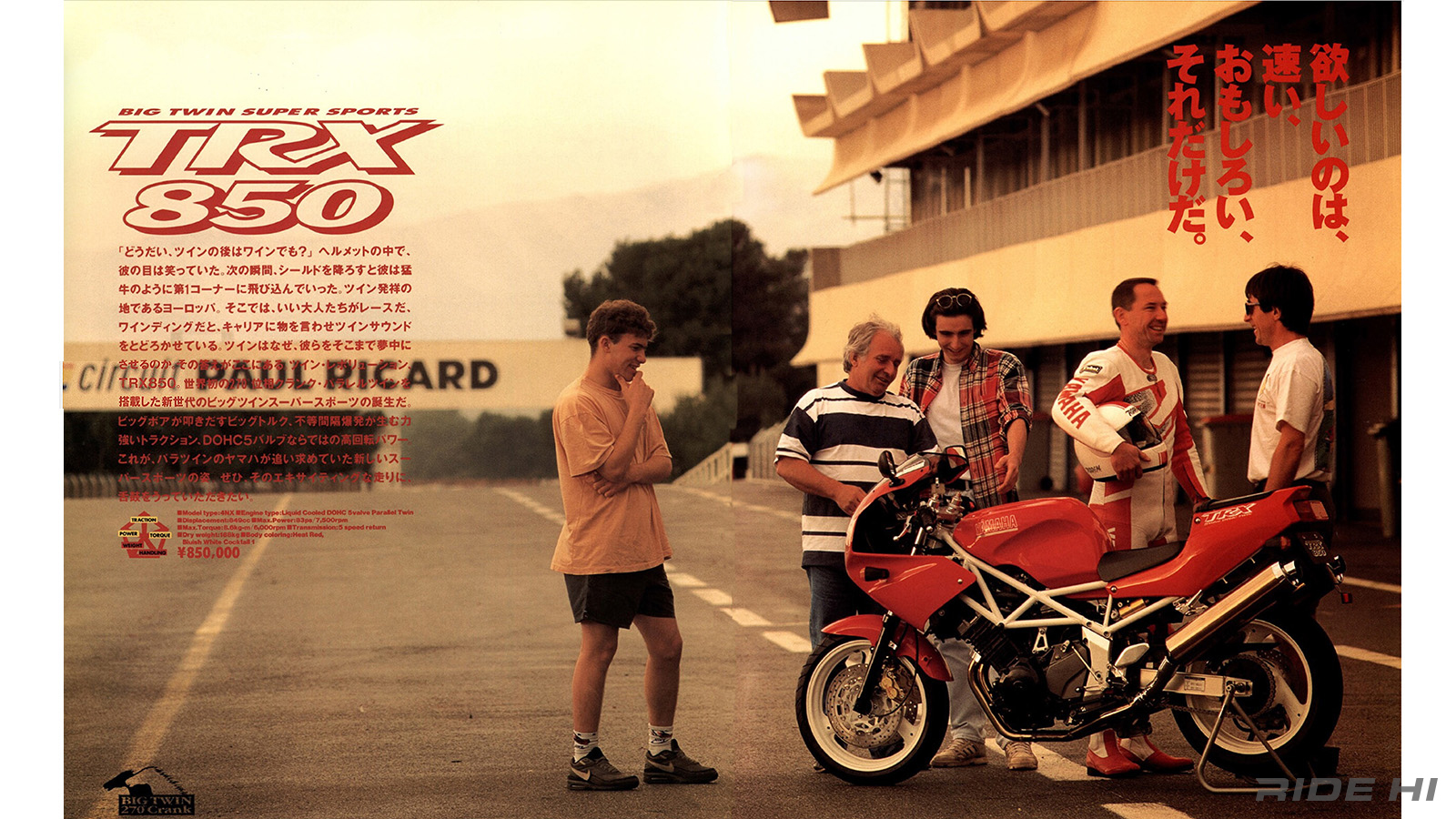

そこで国内向けにヤマハは、「欲しいのは、速い、おもしろい、それだけだ。」というキャッチコピーで、ヨーロッパのワインディングや街並みにフランスはポールリカール・サーキットでのシチュエーションで、新しいTRX850の狙いが何なのかをアピール。

しかし270°位相のパルシブに路面を蹴る醍醐味は、低中速の回転域でスロットルを大きく開ける乗り方を「わかっちゃいないシロウト」とする国内の状況では、「速い」とか「おもしろい」と言われても伝わるはずもなく、鈴鹿8耐参戦などスーパーツインならではのスポーツ性も訴えたが、大きな反響には結びつかなかった。

対して海外ではストレートに270°位相を前面に出し、ワインディングでコーナリングを楽しむためのスポーツ性をアピール、実際に評価もされていった。

それに較べて国内向けは、イメージモデルが深紅の単一カラーリングでイタリアのドゥカティを270°クランクで似たフィーリングとした安価なバージョン……的なイメージで見られてしまう傾向にあった。

ヨーロッパでは270°位相クランクが醸し出す、トルクの山が連続して2回の力強いパルスを刻むイメージが強調され、トラクションを駆使した熱い走りが浸透して、カラーリングもよりシックな感性の大人を意識させる仕様で供給されていた。

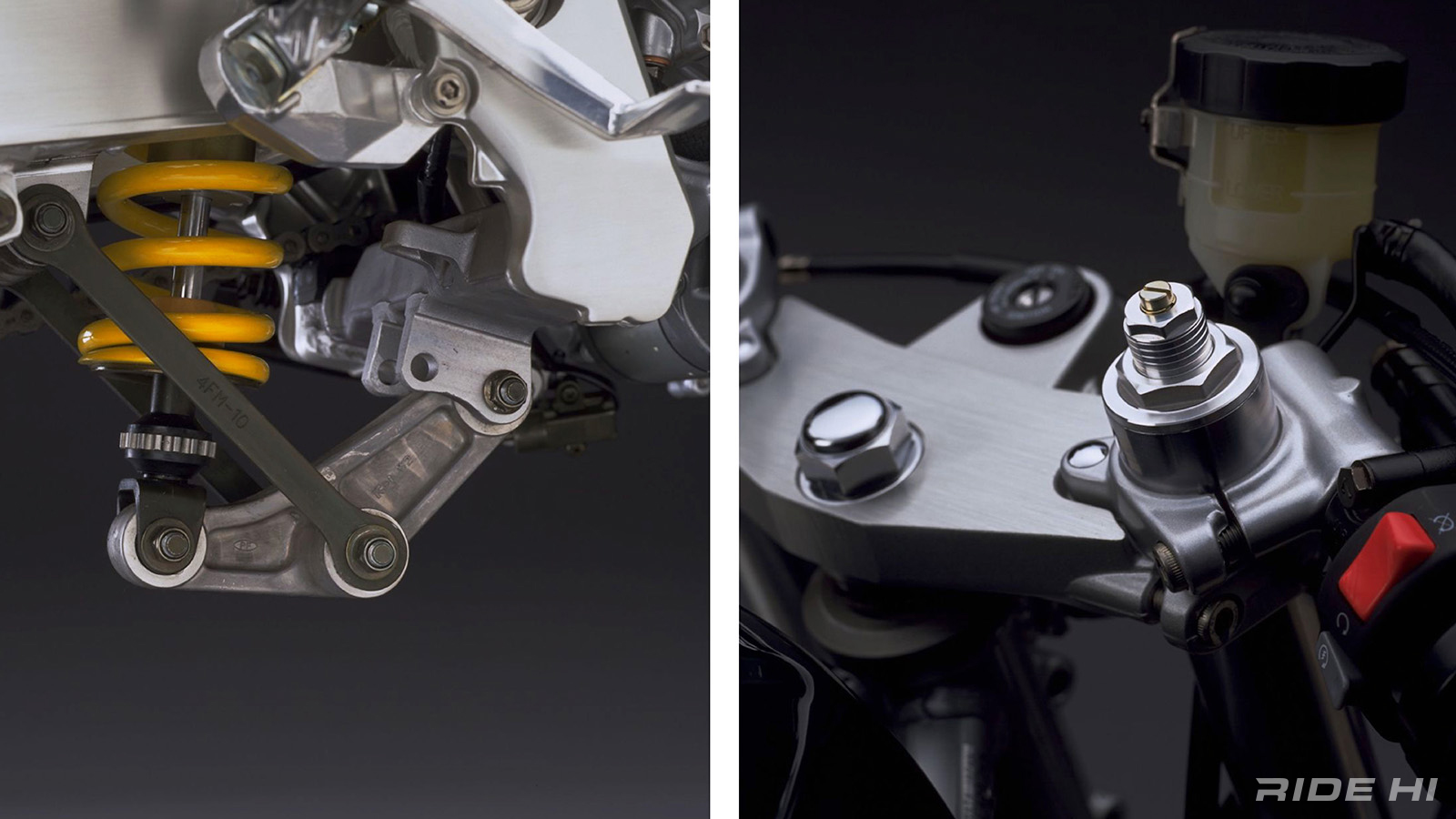

ヤマハも当初から国内での伝わりにくさを意識しており、たとえばブレーキにブレンボ製キャリパーを採用したり、タイヤもミシュラン製のビッグバイク用の最新ラジアルを装着、サスペンションも細かくアジャスタブルなマニアック仕様として、走りにこだわるライダー向けであるのを強調していたのだ。

結局は初のスーパーツインというイメージを伝える難しさで、人気車種にはならなかったTRX850だったが、ベースとなったTDM850は2001年にTDM900とグラフィックを含めフォルム全体で変貌を遂げ、世界的に10年を跨ぐロングラン・モデルとして進化していた。

そのエンジンを搭載したTRX900……新たな方向性のデザインへの期待と共に、乗ってみたい願望のファンも少なからずいた筈だが、それは夢のまま日本製スーパーツインは姿を消してしまった。