3年はかかる進化を1年以内に詰め込む猛スピード開発!

世界GPを4ストNR500ではなく、2ストローク3気筒のNS500で闘うと急遽方針転換したホンダは、市販ロードスポーツにも2スト路線を敷く宿命となった。

そのNS500に呼応して投じた第一段は、205ccに何と同じレイアウト3気筒。

しかしこのMVX250F、あまりに時間不足なのとこのクラスに3気筒はパワーもトルクも細ってしまう宿命もあって、初期トラブルも含め「ホンダの2ストはまだまだ」との芳しくないイメージを植え付けてしまった。

世界GPのNS500は、デビューイヤーから先行ライバルに食い込む活躍、最高速度を狙わずコンパクトでハンドリングのポテンシャルで闘おうという戦略が見事に的中したのだ。

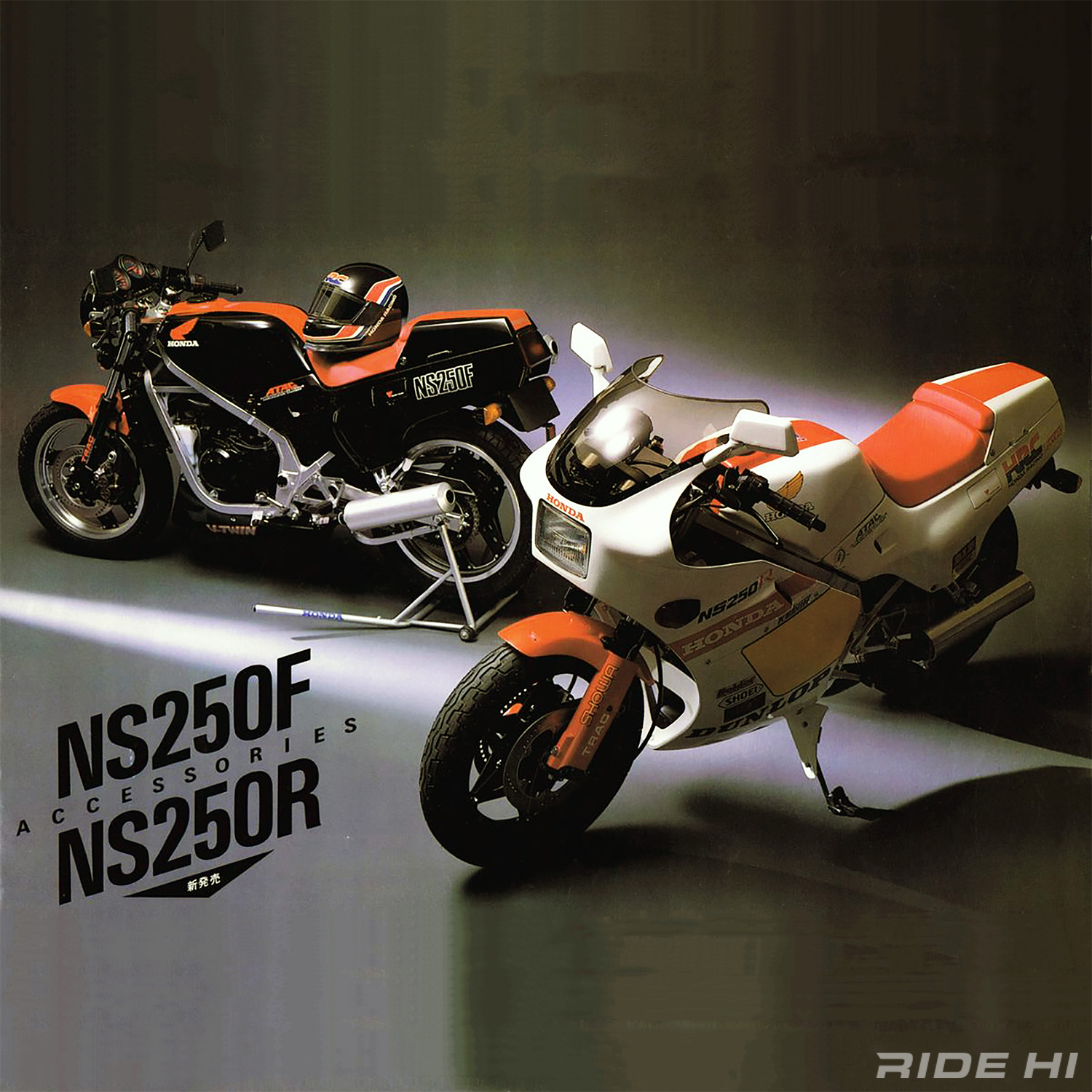

そして市販車の2スト250ccのほうも、MVX250Fから僅か1年で新型NS250F/Rをリリースするという超特急な開発で、ライバルメーカーを驚かせた。

それはレーシングマシンに倣ったレプリカ開発ではなく、レーシングマシン開発に市販車も含んでしまおうという、前代未聞の何ともストレートな手法だった。

経験の少ない2ストであれば、むしろ追いかけるより独自の手法で一気に苦労を積み上げホンダだけの優位性を目指すほうが効率も良い、というもの。

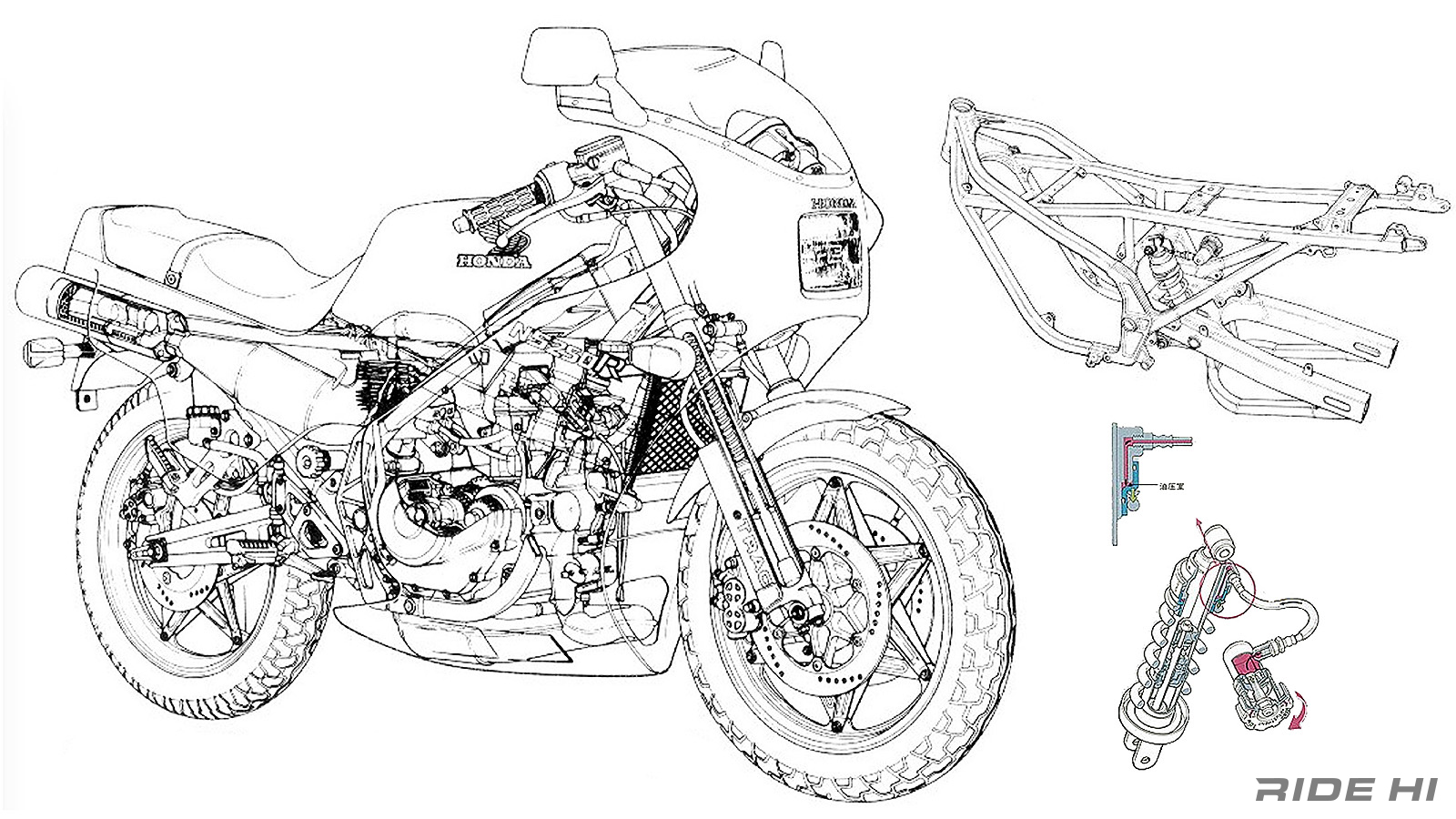

実は500ccだけでなく、250ccにもワークスマシンを投入することにして、既に世界GPで実績を積んでいる2ストの宿命である掃気ポートが隣の気筒と干渉するのを避けるため、シリンダーをV型配列とするNewマシンを開発、同時にロードレースでのシェアを高める市販レーサーの開発を見据えてのことだった。

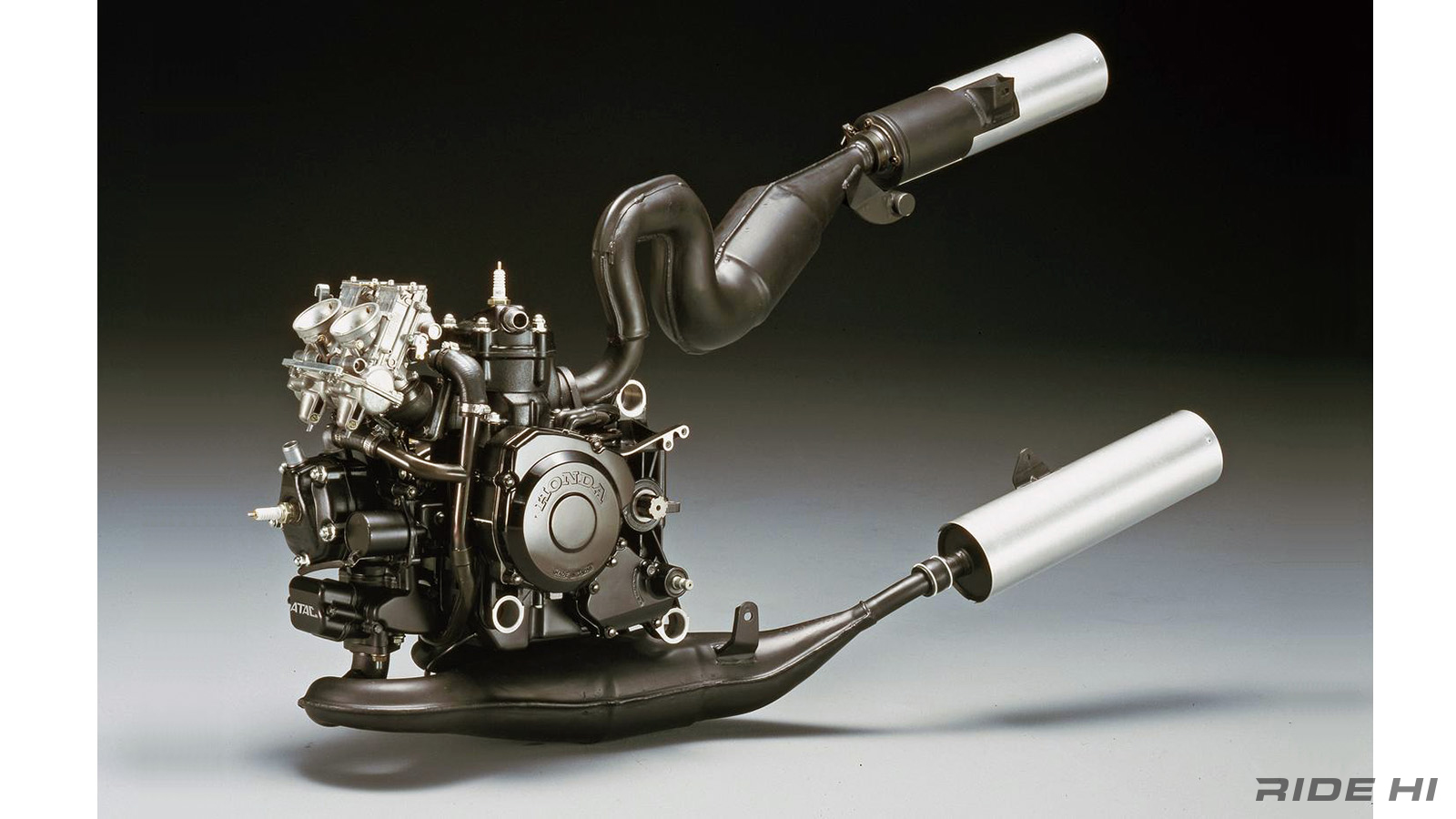

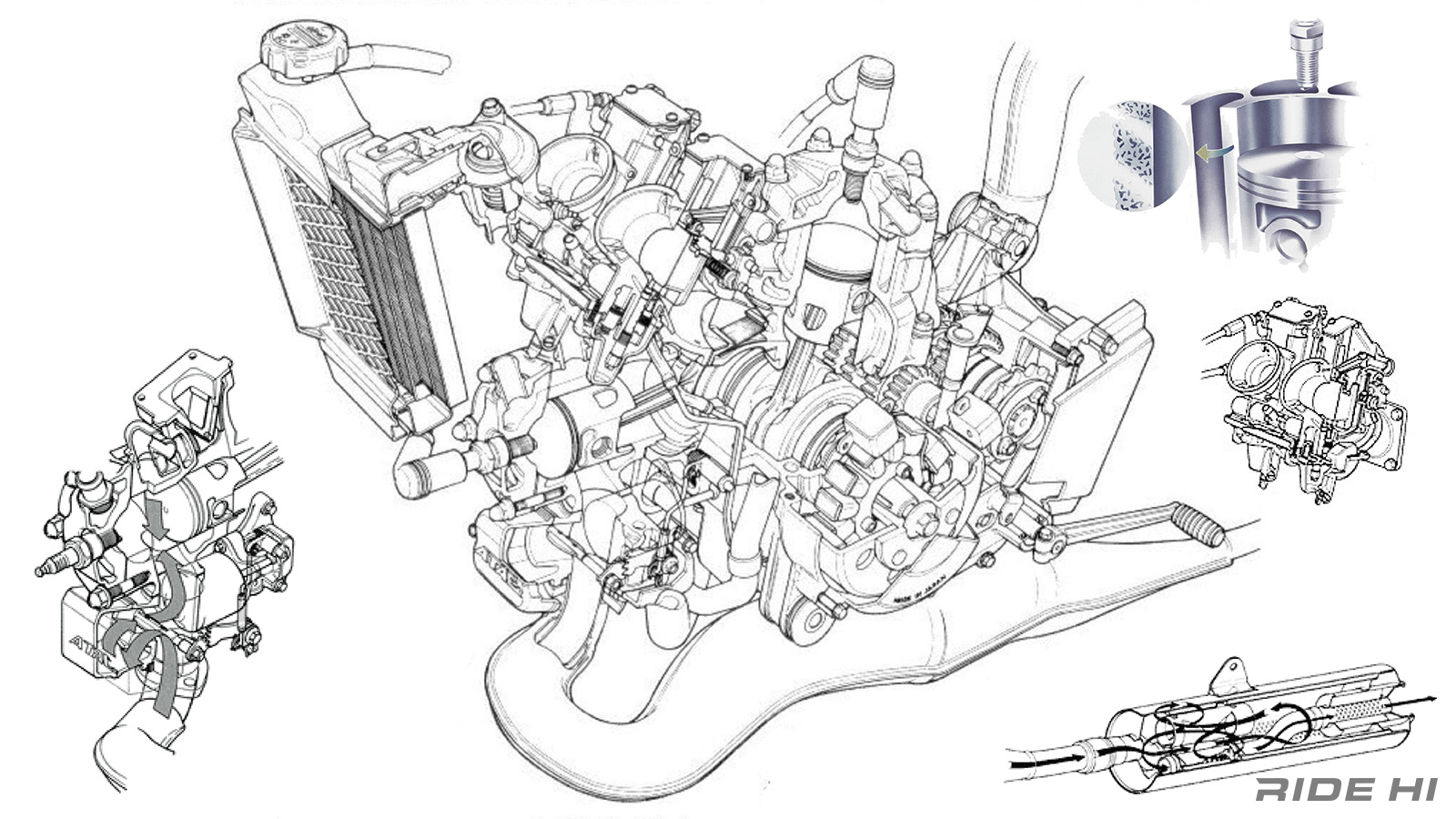

56.0mm×50.6mmの249ccは、自主規制値上限の45PS/9,500rpmと3.6kgm/8,500rpm、モトクロス開発で実績のあるATACという排気サブチャンバーを下側気筒に設け、エンジン回転数を検知して電気ソレノイドで開閉して低回転域のレスポンスとトルクを稼ぐGPワークスマシン直系のテクノロジーを搭載。

キャブレターも厚みのあるフラットバルブが傾斜したベンチュリーを直立してスライドする、ボア径の拡大効果を得るこれもレーシングテクノロジーの反映だ。

このGPシーンでストレートよりコーナー立ち上がり加速を優先した構想がレースと同じく功を奏し、NS250F/Rの強みとなった。

またGPマシンからのダイレクトなフィードバックとして、使われはじめたばかりのシリンダー壁にニカジル・カーバイドのメッキを施し、ほぼ焼き付くことのない最新のアドバンテージを与えていた。

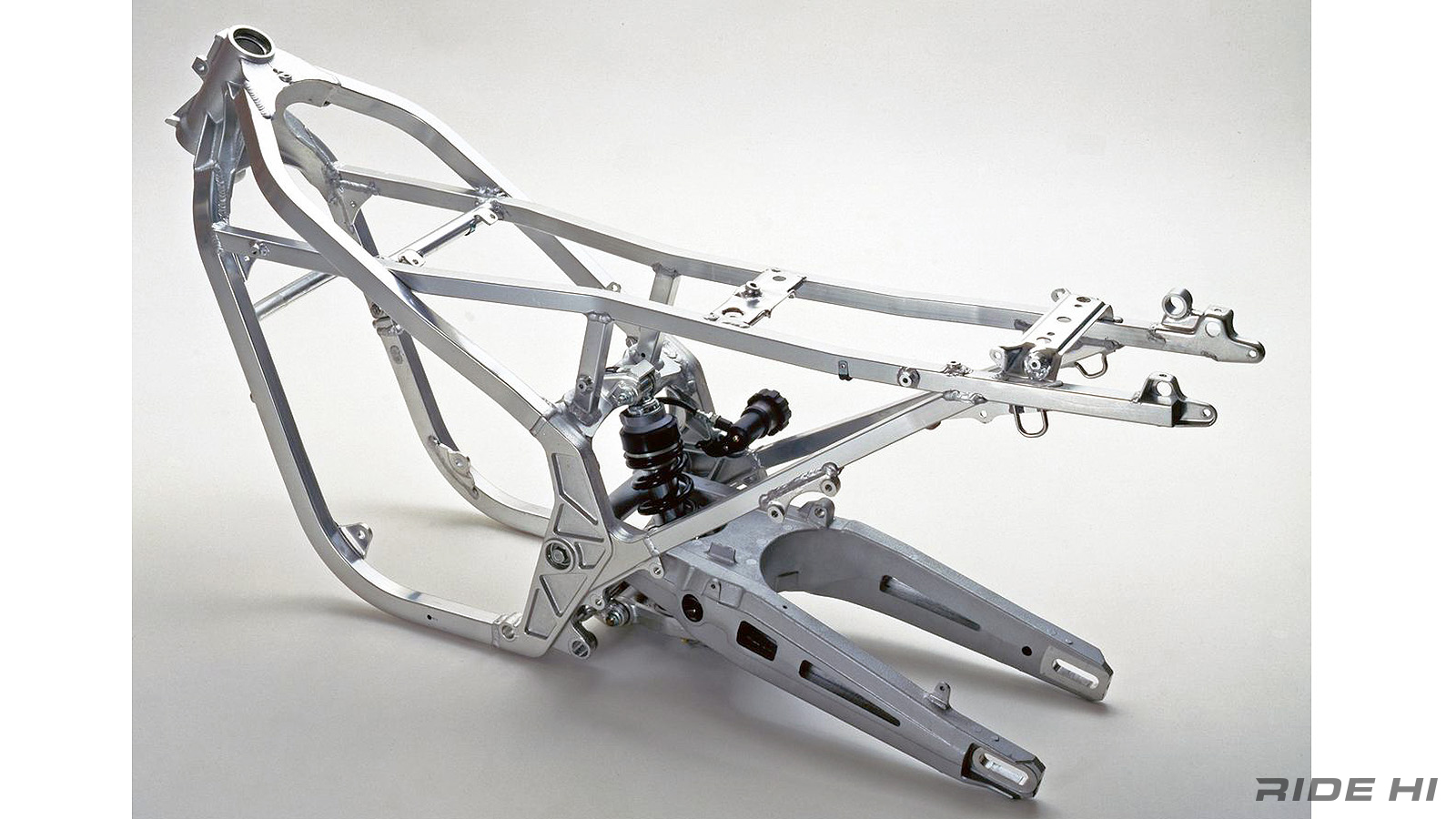

シャシーはNS250Rでオールアルミの角断面パイプで構成、ノンカウルのNS250Fでは同じ構成ながらスチール製角断面(スイングアームもスチール製で下側にいわゆるスタビライザーで補強)としてコストを削減、NS250Rの53万9,000円に対しNS250Fは42万9,000円(1984年当時で税別)の大差となっていた。

ただ重量差はアルミが4kgほど軽いが、カウルのないNS250Fでも乾燥で144kgと変わらない。

またリヤサスには油圧によるダイヤル回転のリモート操作できるプリロードアジャスターを奢る、250ccスポーツでは異例の豪華仕様としていた。

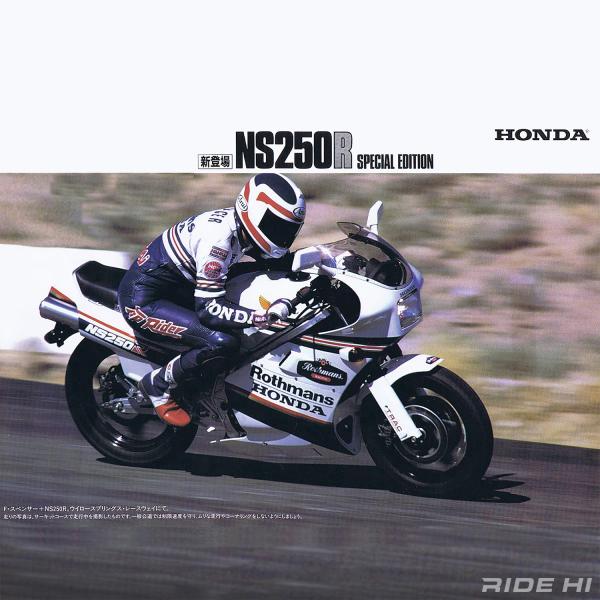

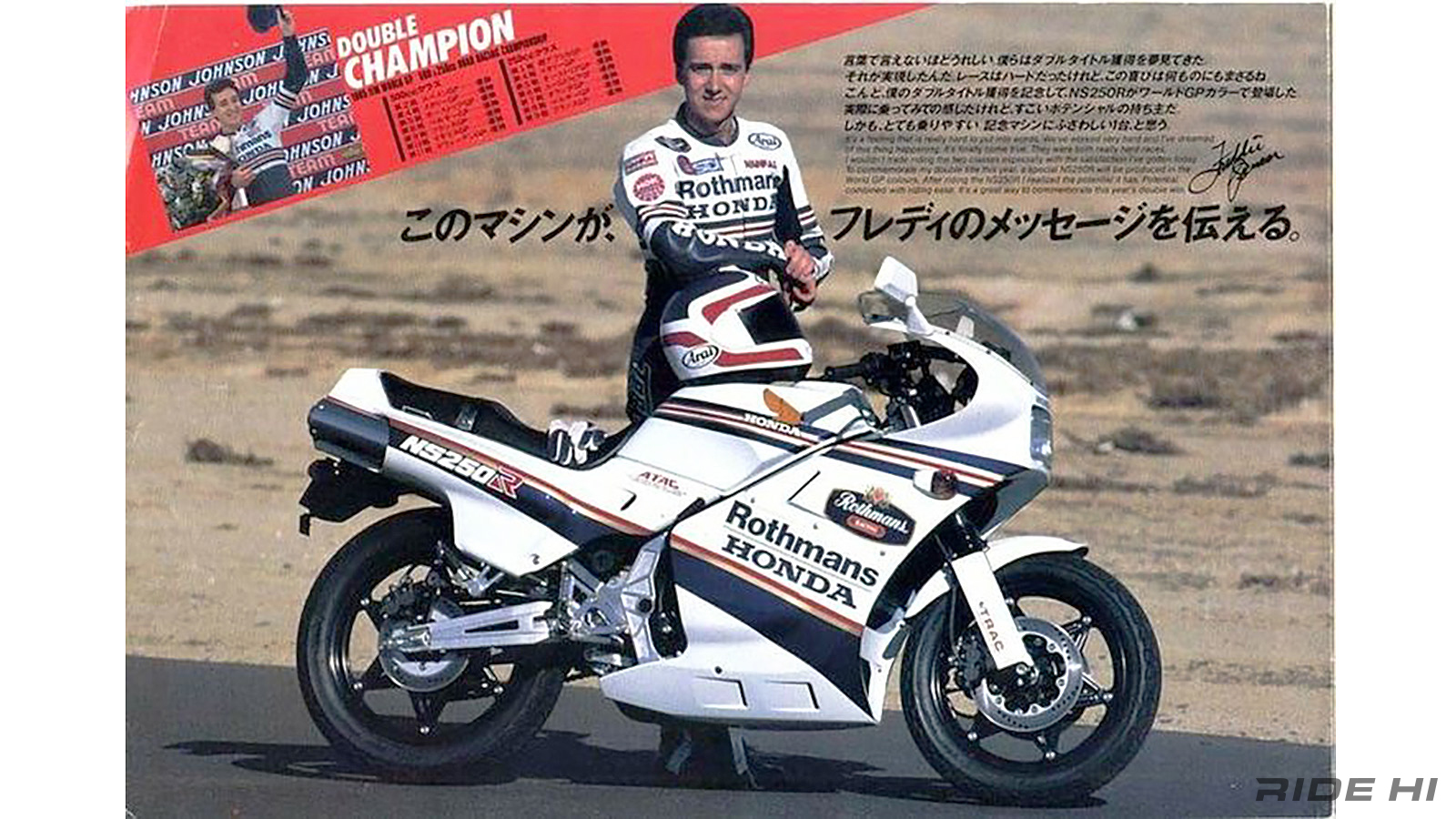

その後フレディ・スペンサー選手の500ccと250ccのダブルタイトル獲得を記念して、スポンサーのロスマンズ・カラーの限定車も追加され、こちらは申し込みに殺到する大人気となった。

勝負をかけるとなると、ホンダの手段を選ばず最新テクノロジーへ躊躇することなくチャレンジしていくその勢いは、ライバルメーカーが追いつくのに苦労する圧倒的優位さに繋がっていた。

ホンダの本気度が如何に凄まじいか、当時それを思い知らされたのが忘れられない。