背面ジェネレーターのナロウな

オリジナル4気筒で遂に火がつく

ヤマハには'70年代までメジャーな成功を収めた4ストローク・エンジンがなかった。スタートが英国ツイン路線の650で、750は3気筒、そして4気筒も1100ccをラインナップしていた。

しかしどれもが大人のこだわりを感じさせる雰囲気に包まれ、性能で勝負するコンセプトのモデルが存在しなかったのだ。

そんなヤマハが勝負に出たのが1980年デビューのXJ400。

最もメジャーな400ccクラスで、ホンダがヨンフォアを引っ込めた後の1979年、カワサキは唯一の4気筒となるZ400FXで大ヒット。

ヤマハはそこへスペックや装備で上回る、初めて真っ向勝負の4気筒を投入。カワサキの43馬力、ツインだが最強だったスズキGSX400Eの44馬力も凌ぐ、45ps/10,000rpm、最大トルクも3.5kgm/8,000rpmとクラス最高峰だった。

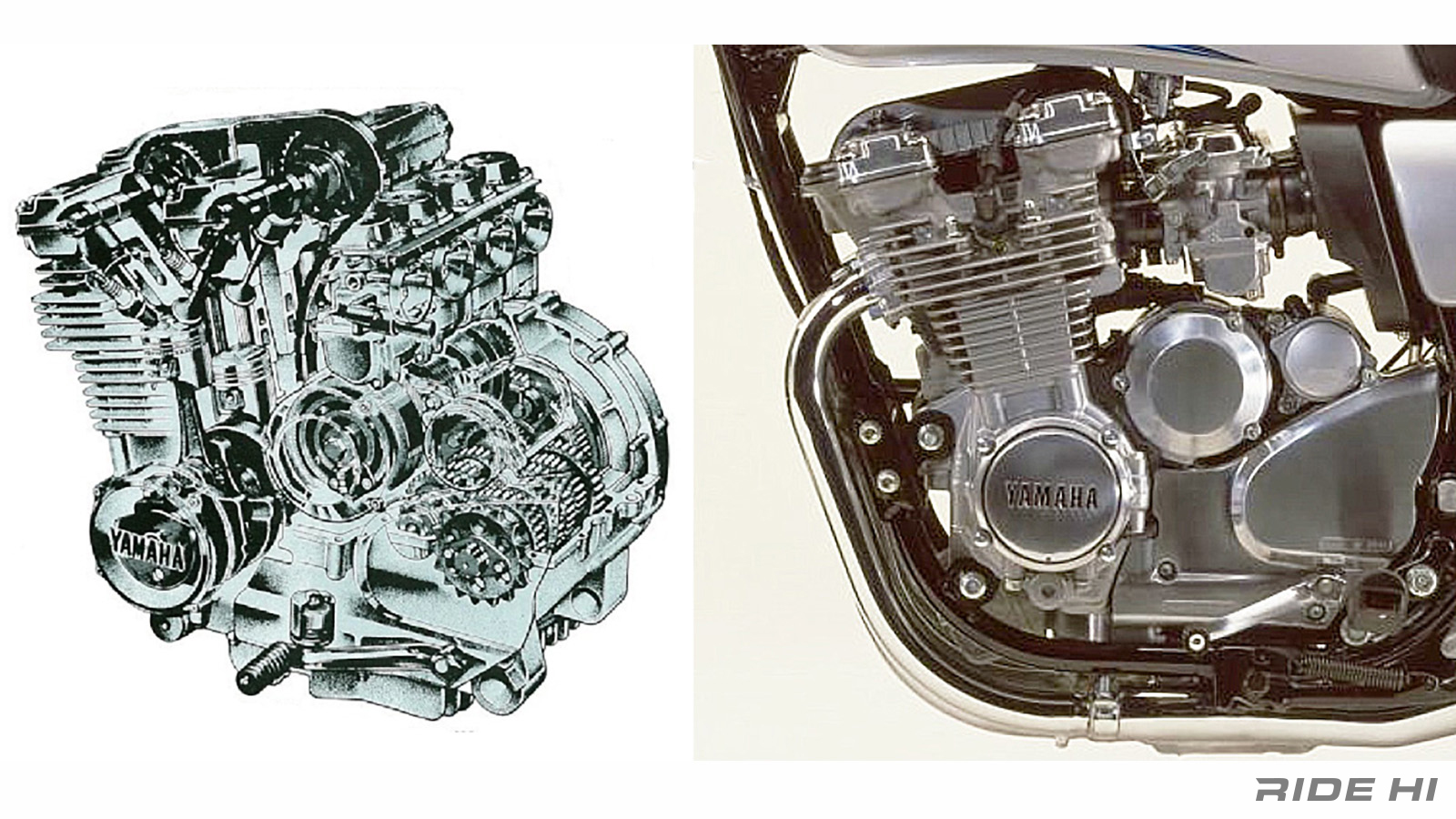

空冷DOHCのボア×ストロークは51×48.8mmのシュートストロークで、最大の特徴は背面ジェネレーターというレイアウト。

これはクランクシャフトの両端に発電系や点火系を装着しないことで、エンジンのクランクケース幅を思いきり狭くしたヤマハ独自の構成。

ジェネレーターやセルモーターはシリンダー後ろへ搭載、このおかげで同じヤマハの2気筒スポーツ、GX400と僅か3mmしか違わない446mmというコンパクトさだ。

対して車体は大型クラスをイメージさせていたZ400FXを凌ぐ車格で、ホイールベースは1,405mm、ところが車重は176kgとZ400FX(189kg)より軽量に収めていた。

ハンドリングのヤマハらしさを貫きつつ

4本マフラーでファン層の拡大を狙う

このクラス最強の仕様に多くのファンが魅了され、ヤマハは遂にこのメジャーなクラスの4気筒スポーツでトップセラーに位置することとなったのだ。

ナロウなエンジン幅も寄与するマスの集中化で、バンク角も深く安定性の良いリバウンドの長いサス設定は、いわゆるハンドリングのヤマハと謳われるライダーの馴染みやすさも評価を後押ししていた。

そんな状況でもこのときのヤマハは手を緩めなかった。免許制で大型2輪へ届きにくくなった層を意識して、翌年に堂々の4本マフラー装備のXJ400Dを加えたのだ。

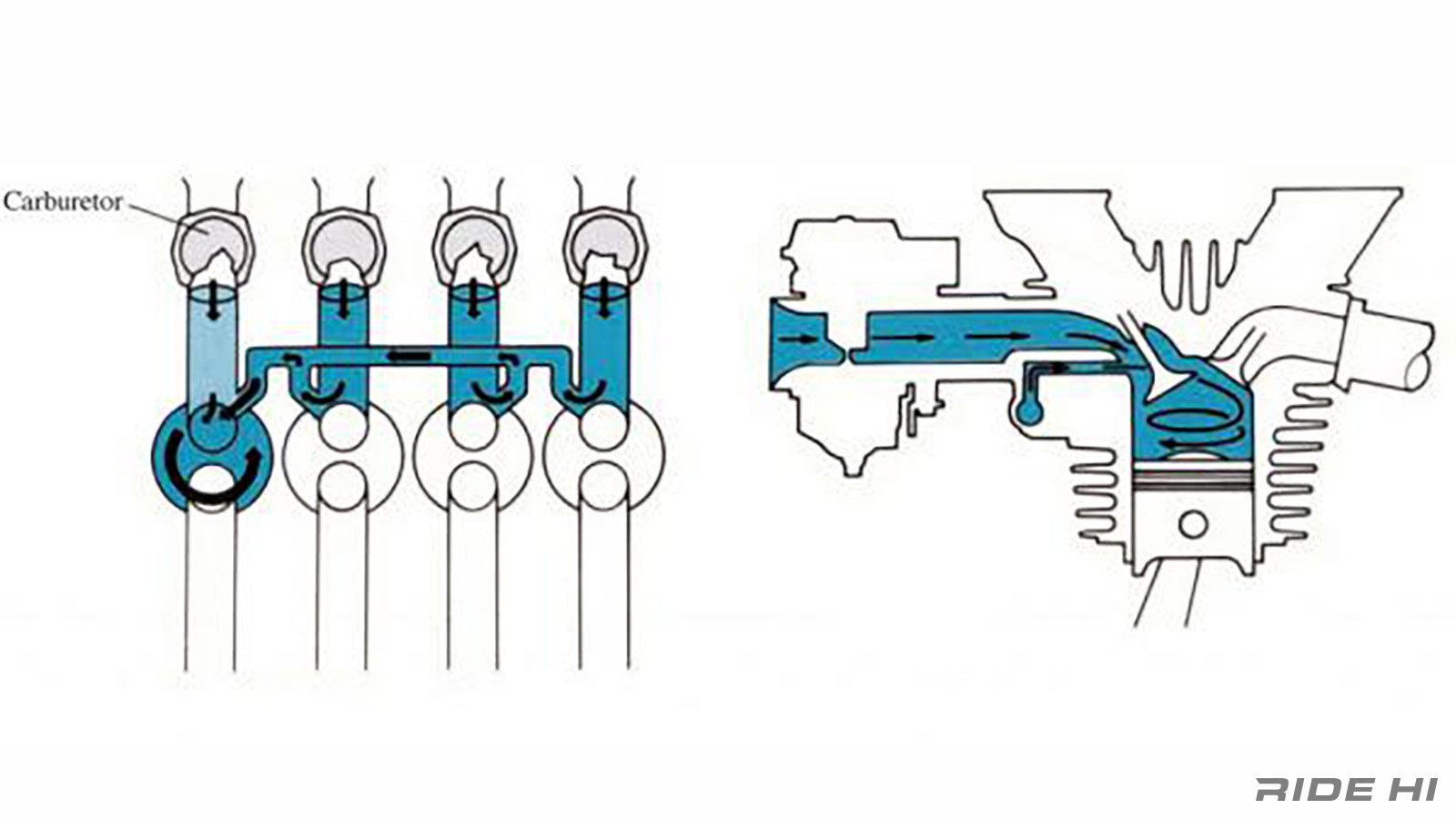

しかもこの僅か1年というタイミングで、エンジンの吸気系を小さなバイパスで繋ぎ各気筒への吸入時にスワール(渦巻)を発生させ燃焼効率を高めるY.I.C.S.を加え、レスポンスの良さと燃費の向上を両得していた。

さらにはアメリカン・スタイルでシートレールの構成から異なるフレームとしたSpecialも加わるラインナップとなった。

水冷化世代はヤマハもいまひとつで

空冷へ戻ってXJRとなり終焉まで継続

まさにバイクブーム真っ只中ということもあり、この後に各社とも水冷化競走へと突入。しかしカウルを装着しないネイキッド・スポーツのほうは、ヤマハも1983年にXJ400Zで水冷化を果たしたものの、パフォーマンス路線はカウル装着のスーパースポーツへと関心が移り、パッとしない状況が続くことになった。

そんなレプリカブームで突っ走る対極で、各メーカーは新しいコンセプトの模索時期となっていった。ヤマハもスポーツバイクでも高性能ばかり追いかけない……という考えを込めた空冷で前傾シリンダーのXJ400S Diversion を1991年に投入。

しかしこれは鳴かず飛ばずで早々と消滅した。

そうした経緯を経て、ネイキッド・スポーツはトラディショナルが好まれる……1993年にヤマハはXJR400で、新たに空冷へ復活したのだ。

XJRは同じく空冷を継続した1300と共に、様々なバリエーションを展開しながら2001年の終焉まで、ペケジェーにはじまるヤマハ空冷4気筒のカルチャーとして多くのライダーの胸に刻まれていった。