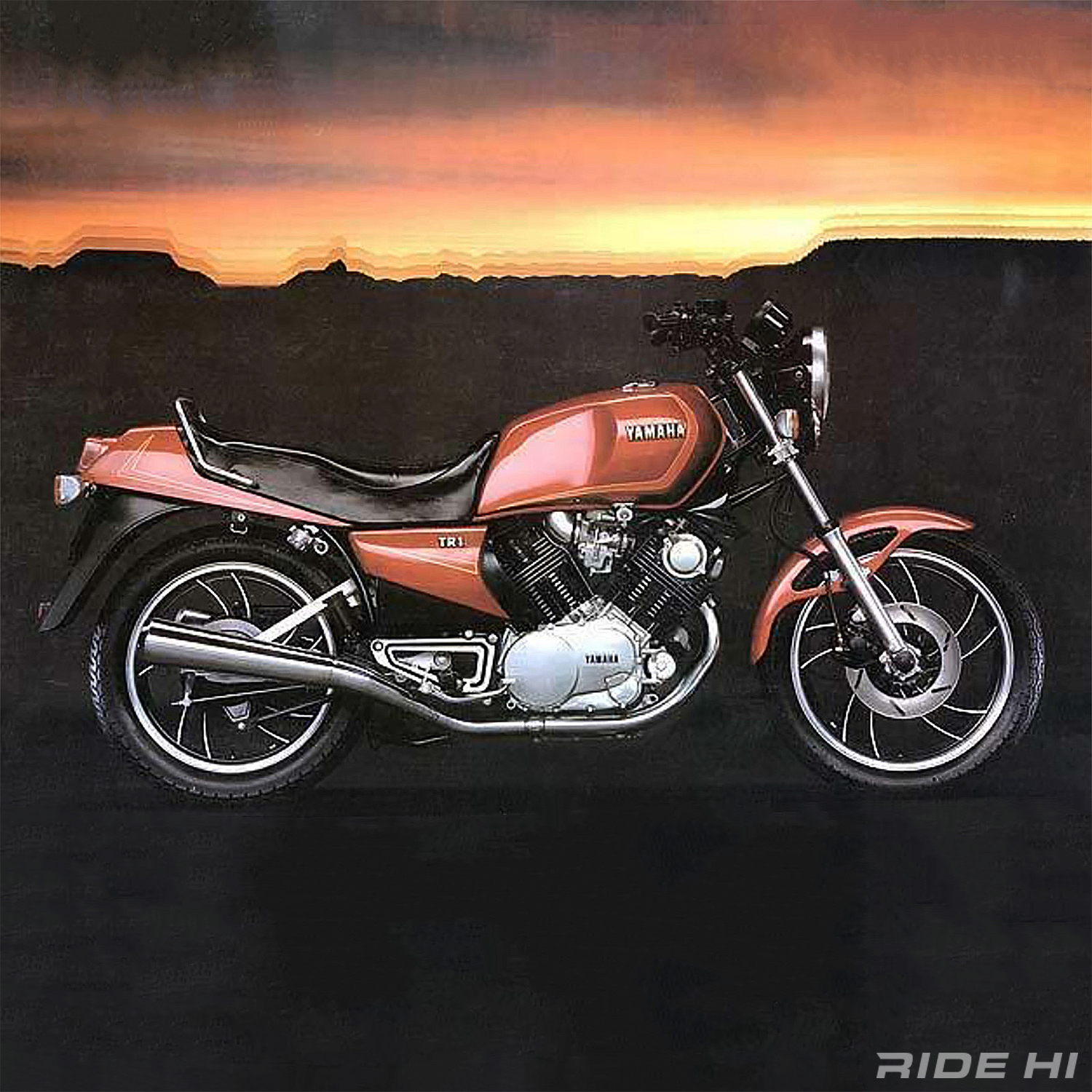

ヤマハで初の75°Vツインをヨーロピアンスポーツでも展開!

1980年秋、ヤマハはIFMA(ケルンショー)で初めて750ccのVツインをお披露目した。

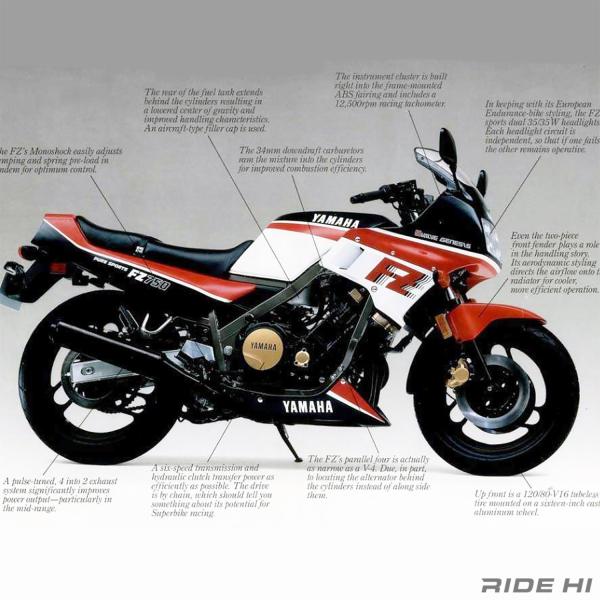

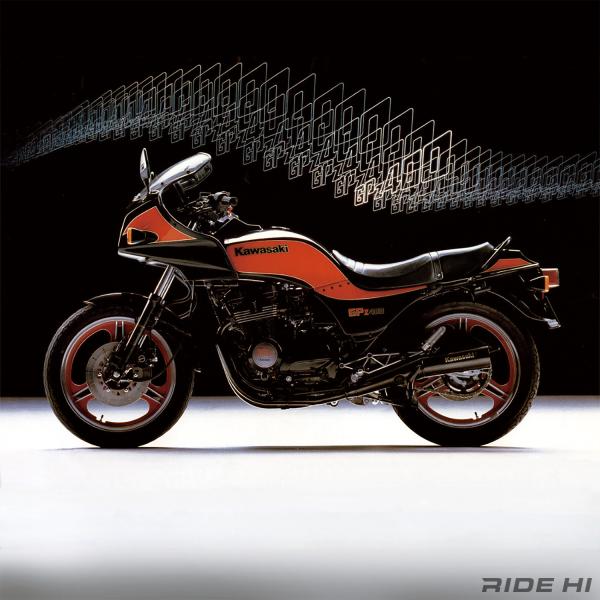

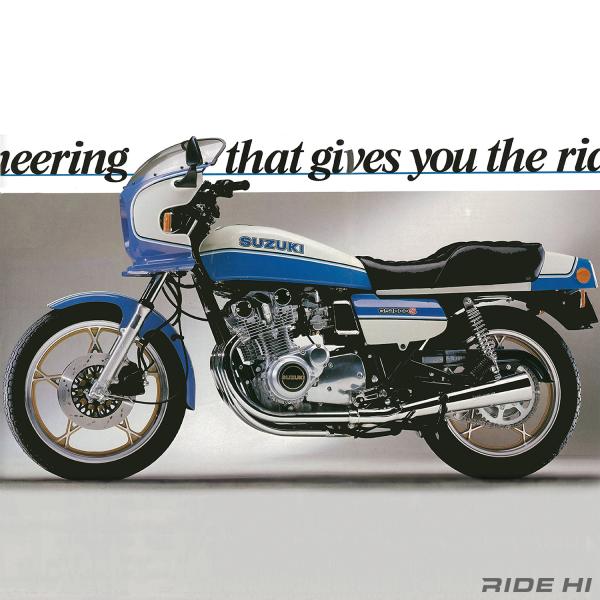

大型バイクはDOHC4気筒であることが条件のように邁進した日本メーカー。

とはいえ、高性能化を目指すと画一的になる……そうしたファン心理と、アメリカでXS650スペシャルのような性能は二の次というカテゴリーで成功した経験を持つヤマハは、独自の個性を前面に打ち出す新カテゴリーとして空冷Vツインを選んだのだ。

Vツインといえばドゥカティのような90°から、ハーレーの45°までVバンクの鋏み角も様々。

90°では車体へ搭載するとき前後に長くなりやすい、45°ではVバンク間にキャブレターなど吸気系の設計に自由度がない。

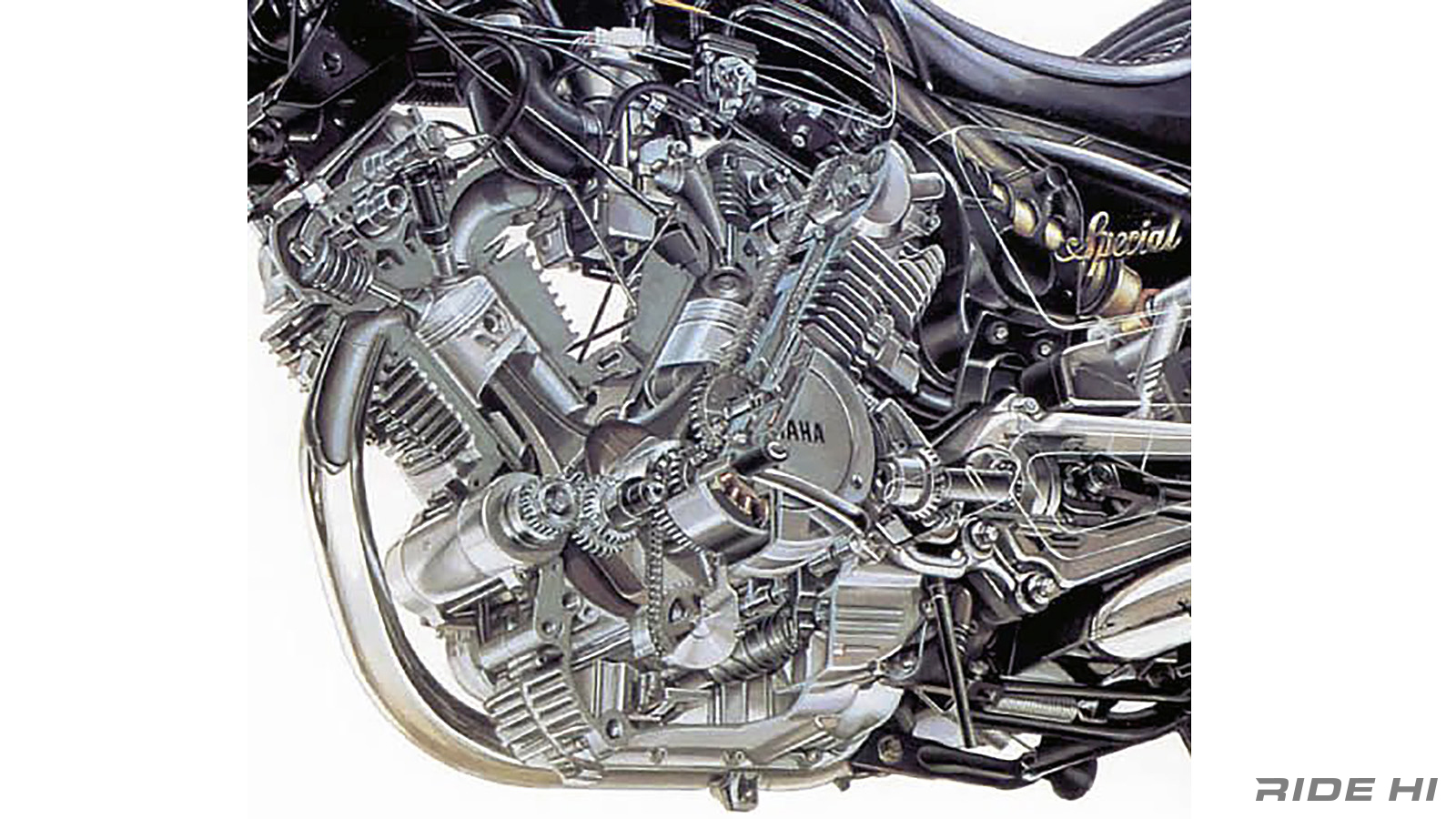

そこでヤマハはVバンクを75°に決定、Vツインのスリムさを活かし全体にコンパクト且つ見た目に空冷の冷却フィンが美しく映える車体構成とを結びつけていくデザインを模索した。

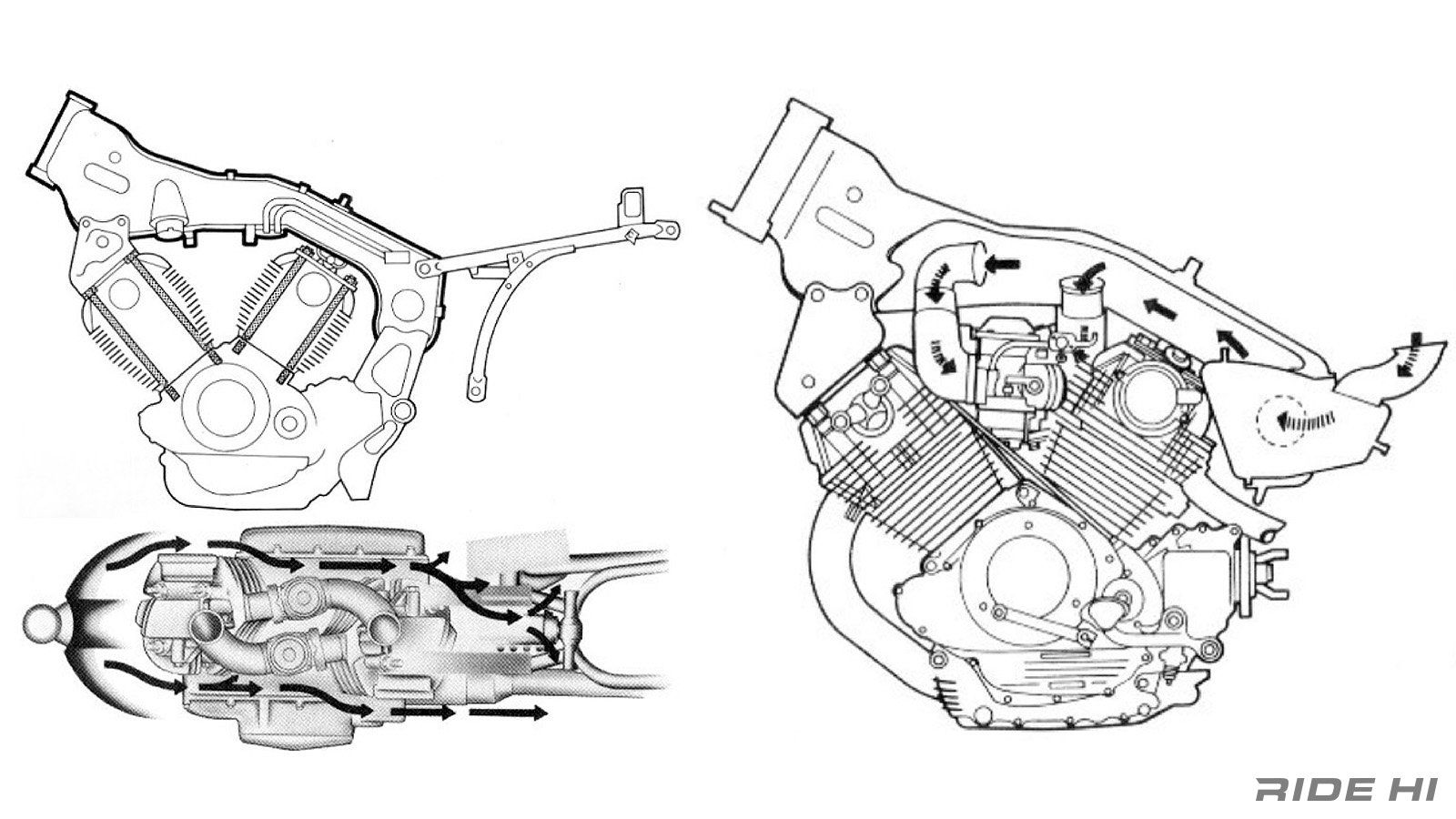

そこで浮上したのが、プレス鋼板を使ったモノコック仕様のバックボーンタイプのフレームという画期的な車体構成。

それは空冷Vツインの課題でもある後ろバンクのシリンダー冷却や、エンジンを車体の強度メンバーとして中心的役割をさせるなど、いくつもの要素を融合させる新たなチャレンジを経て開発が進められていった。

とくにエンジンのシリンダーとヘッドの締め付けには、シリンダースリーブの上縁にステンレス製の帯板を6巻きして発熱と応力とで歪みがでないよう工夫するなど、思い切った構想の具現化で難題をクリアしていた。

また開発にはアメリカンのヤマハお得意だったSpecialデザイン(車名は新たにVirago、ビラーゴと命名)だけでなく、ヨーロッパへ向けたテイスティなロードスポーツ構想が同時進行していたのだ。

たとえばリヤサスをエア圧を併用したそれまで例のないモノサスでも凝った仕様で、各種アジャスターをリモートで調整できる機構も加えていた。

これがヨーロッパ向けにスポーツツーリング仕様を併行して開発していた証しで、前傾したライポジはもちろん、シャフト駆動ではなくスポーツ性を考えてチェーン駆動、しかもグリースを封入したカバートンネルを上下に加え耐久性を考慮した例のない装備となってリリースされた。

XV1000 TR1と命名されたVツインは、83.0mm×69.2mmの748ccから95mmまでボアを拡大、ストロークは同じ69.2mmのまま981ccまで拡大。

XV750では60ps/7,000rpmと6.4kgm/6,000rpmだったパワーとトルクを、69ps/6,500rpmと81Nm/5,500rpmと中速域を中心にトルキーな特性へチューン。

そもそもビッグバイクとしては軽量コンパクトで、212kg(乾燥)しかなかった車体を、1,000ccでも220kgと異例なまでの軽さに収めていた。

このTR1は国内向けにXV750Eとして翌1982年にリリース、しかしほぼ注目されないまま姿を消す運命となった。

またアメリカ向けにはボアを3mm縮小した920ccのXV920が販売されていて、不等間隔爆発とトラクションもマイルドな独得の乗り味だったが、本来のヨーロッパ向けも含め評価されないまま終焉を迎えている。

当時、まだビッグバイクはパフォーマンス最優先で、こうしたテイストは見向きもさらなかったが、いまあらためて眺めてみると乗ってみたいと思うライダーも少なくない気がする。