250ccに扱いやすい軽快感と安定性のため剛柔を分散させたLGCフレーム!

ホンダはマルチシリンダー(多気筒)高回転化はお家芸。1960年代に世界GPを制覇した原動力は125cc5気筒や250ccの6気筒など、一連のイメージで世界初の量産4気筒のCB750フォアを生み世界のマーケットを牽引していた。

それが1980年代の250ccではライバルに4気筒化を先行され、CBR250FOUR(MC14)をリリースしたのは1986年だった。

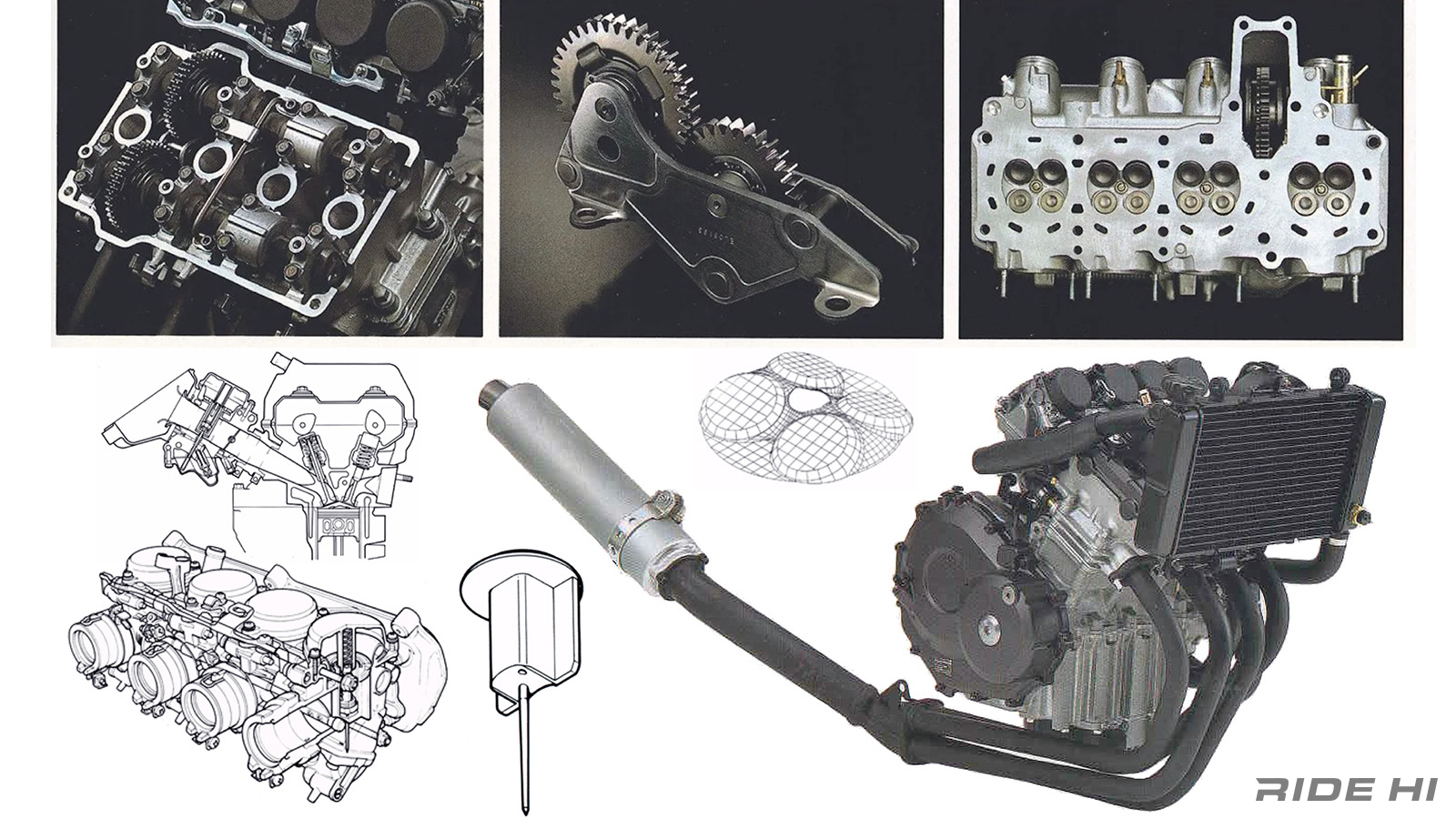

ただ他メーカーと違い、2本のDOHCカムシャフトを駆動するのは一般的なチェーンではなく、レーシングマシン専用と謳われてきたギヤ駆動。チェーンと異なり遊びがないため20,000rpmもの超高回転域でも、タイミングのズレない正確なバルブ駆動が可能だ。

ひとつのピストンが親指と人差し指でつくるOKサインほどしかない48.5mmの小さなボア径で、33.8mmの超ショートストロークによる精密エンジンにふさわしいメカニズムとして注目を集めた。

そして翌1987年にフルカウルを纏ったCBR250R(MC17)が登場、続いて1988年にレーサーレプリカのフォルムとなった走りに特化したMC19がリリースされた。

そして1990年、CBR400RRと共に究極の最終章として250ccでもCBR250RR(MC22)、ダブルアールがデビューしたのだ。

開発目標はより扱いやすさだったが、開発陣は何と20,000rpmを常用できる高度化をまず進め、燃焼室の形状を吸気のスムーズ化と圧縮比を11→11.5へと高め、カムのリフト量も抑えるという手法で、クランクシャフトの慣性質量からコンロッドの強度に締め付けボルトの材質に軸受けメタルを薄肉化と、徹底して高回転化のポテンシャル底上げをはかった。

これで20,000rpm常用が許容できるパフォーマンスに達し、それからレッドゾーンを19,000rpmまで下げ、当時の自主規制値45PS/15,000rpmへと中速域を稼げる手立てを加えるデチューンを施したという。

キャブレターにはT字型フラットバルブを採用、スロットル操作で引き下げ負圧力が低減できるメリットから、素早いレスポンスが唐突な反応を抑えながら得られ、高回転エンジンの泣きドコロを解消した扱いやすさとパフォーマンスの両立に貢献している。

車体のほうも、同時期にデビューしたCBR400RRと同じLSGフレームへと様変わり。

ただCBR250RRでは走りの荷重も400ほど高くないため、剛性の必要なステアリングまわり(30mm×110mmの5角目の字断面)とピボット付近では柔軟性のある鋳造パーツとの組み合わせに設定。

狙ったのはやや重心を496mmと高め、リーンのアクションで車体のロール運動に変化が起きにくい特性を優先、旋回時にはピボットまわりがしなやかに路面追従しやすい従順な安定性を得るバランスで構成している。

これまでの250ccレプリカは、ツインチューブのフレームであるアピールが重要視され、ややもすると過度な剛性が与えられてしまい、これがビギナーには頑固なフィーリングにも似た、キャリアが浅いとついチカラづくで操作しがちな面を内包していた。

それをバイクづくりを積み上げた開発陣は、必要な強さと乗りやすい柔かさとを組み合わせる考え方に辿りつき、3つの異なるアルミ部材を溶接して組み上げるという凝ったつくりとなったのだ。

さらにフロントフォークにゆっくりなストロークには抵抗がないスムーズさを発揮しつつ、急激な動きには減衰圧を2次曲線的に高める機構を組むなど、大型バイク並みの足まわりを奢っているあたりにもコンセプトの徹底さ加減が伺われる。

こうしてレプリカ時代を経たCBR250RRは、250ccのユーザーがより親しみやすく経験を積むと操る醍醐味が味わえるという懐の深さへと進化してみせた。

1992年からのマイナーチェンジでは、CBR900RRと同じようなグラフィックも採用、いかにも走りそうなルックスとなったが、内容的にはこれまでにないほどフレンドリーで馴染みやすいハンドリングとなっていたのだ。

ホンダとしては最終章に相応しい完成度をこうしたカタチで謳えることに、開発陣が誇りを持っていたのが忘れられない。