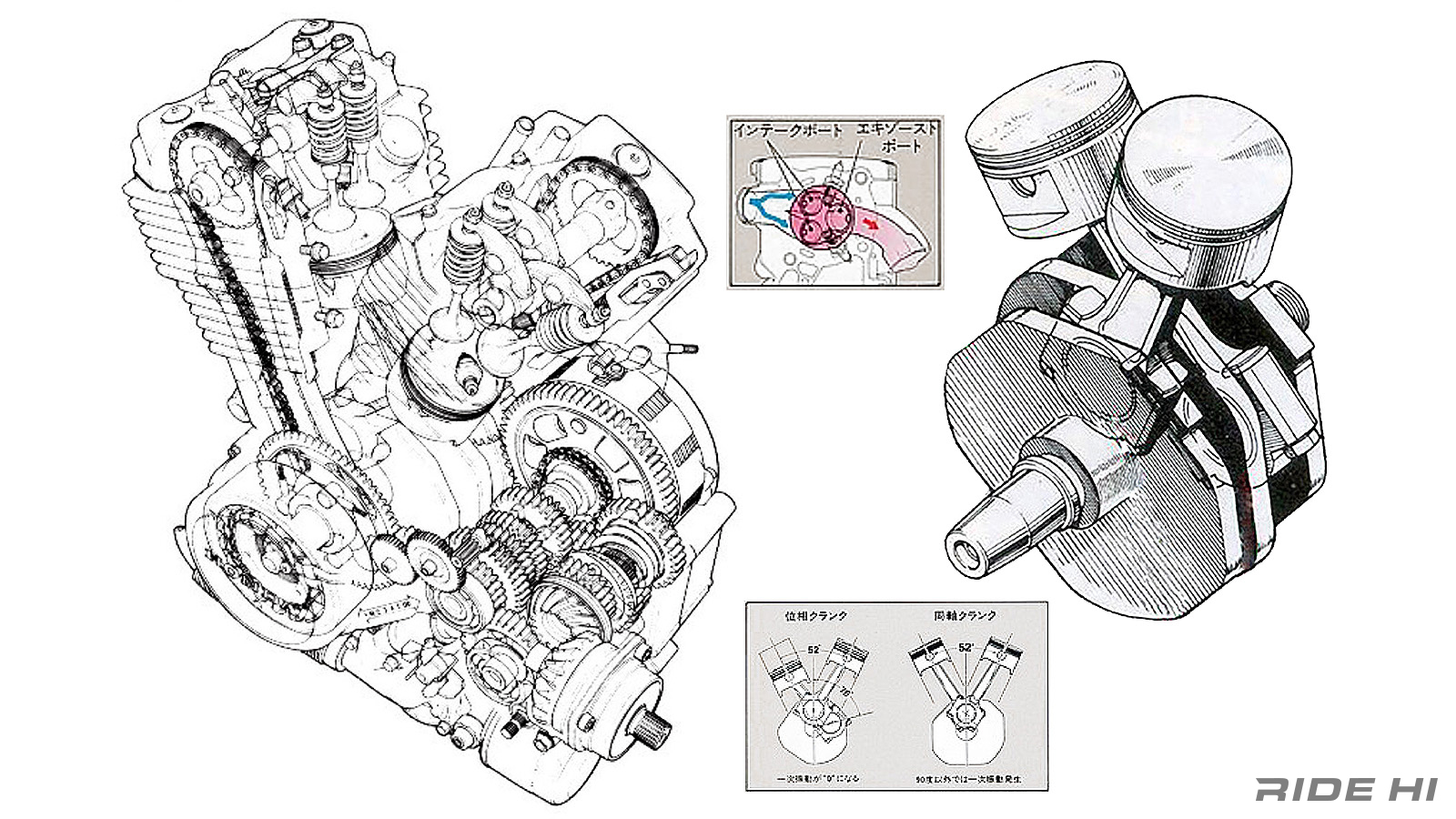

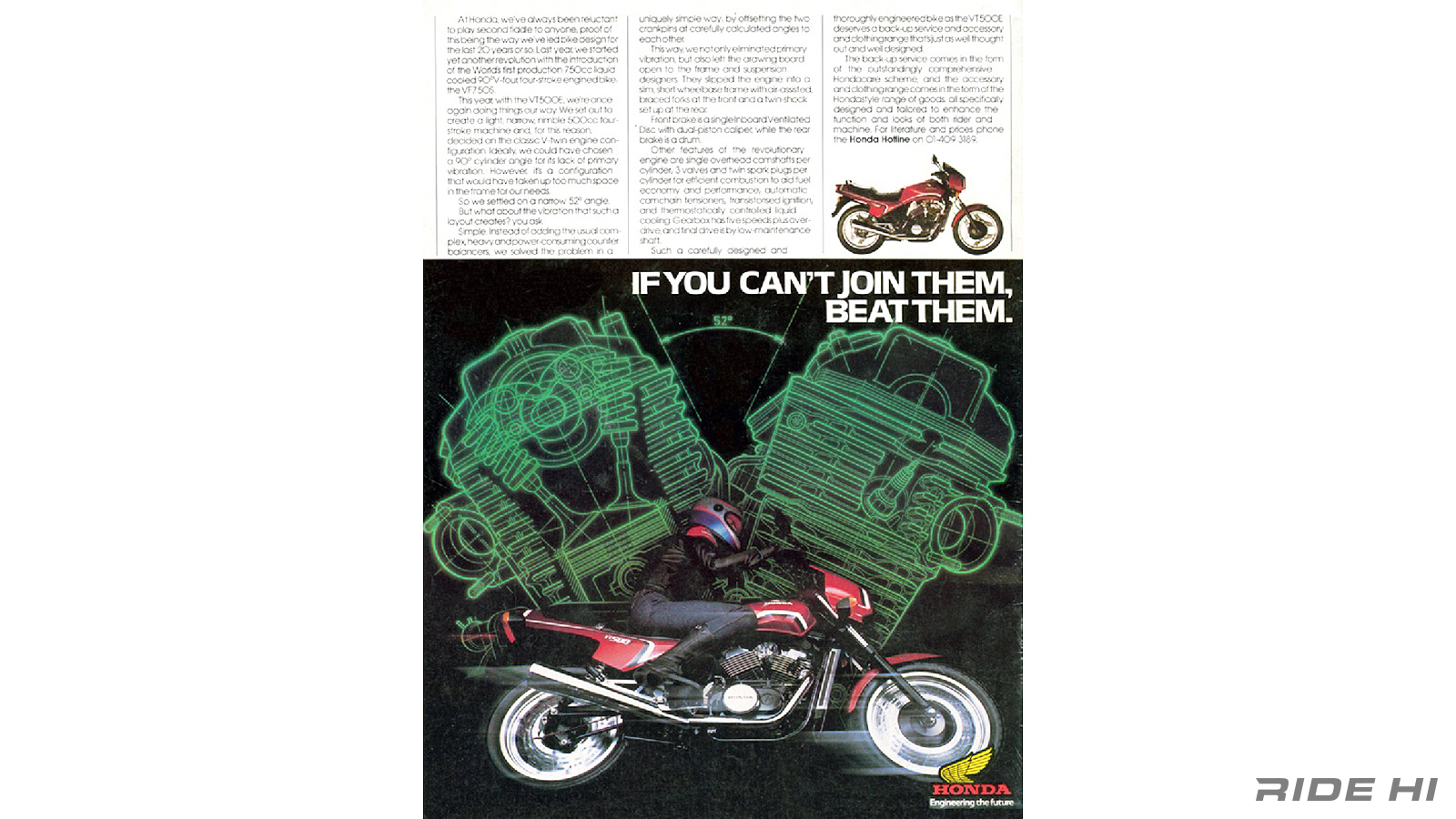

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発!

1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。

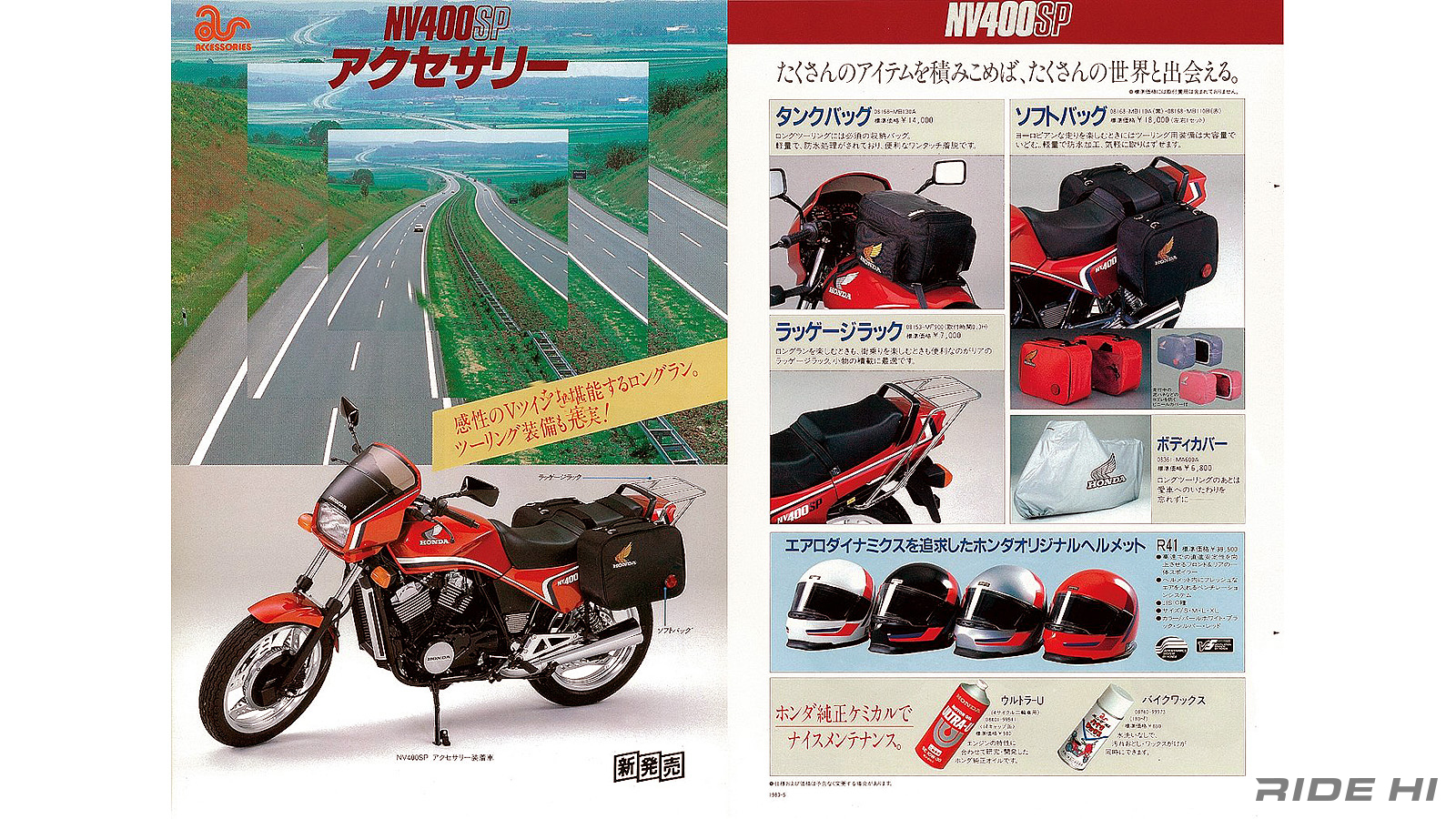

そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV400 SPとクルーザーのNV400 CUCTOM2機種が発表になった。

この両モデルはVツインの挟み角を52°とするエンジンを共有していた。

Vツインはそのシリンダー配置からエンジンが前後に長く、車体サイズやライポジをコンパクトにするにはVバンクの挟み角を詰める必要がある。

そこでホンダはVツインでもクランクウエブを一枚加えることで、クランクピンを共有せずズラせるような位相クランク構成を開発。

これで挟み角が90°でなくても、90°Vツイン同様に1次振動が打ち消され、高回転化も可能になる。

このクランクピンを76°ズラした(位相)1次振動のない特性で、コンパクトさが求められる600~400ccクラス向けに52°Vツインを開発、吸気2バルブ排気1バルブの3バルブ燃焼室に小径の点火プラグを2本装着するセットで登場したのだった。

しかもVツインといえば、アメリカン・クルーザーをイメージされるが、ホンダはツーリングを前提にしたロードスポーツを開発。

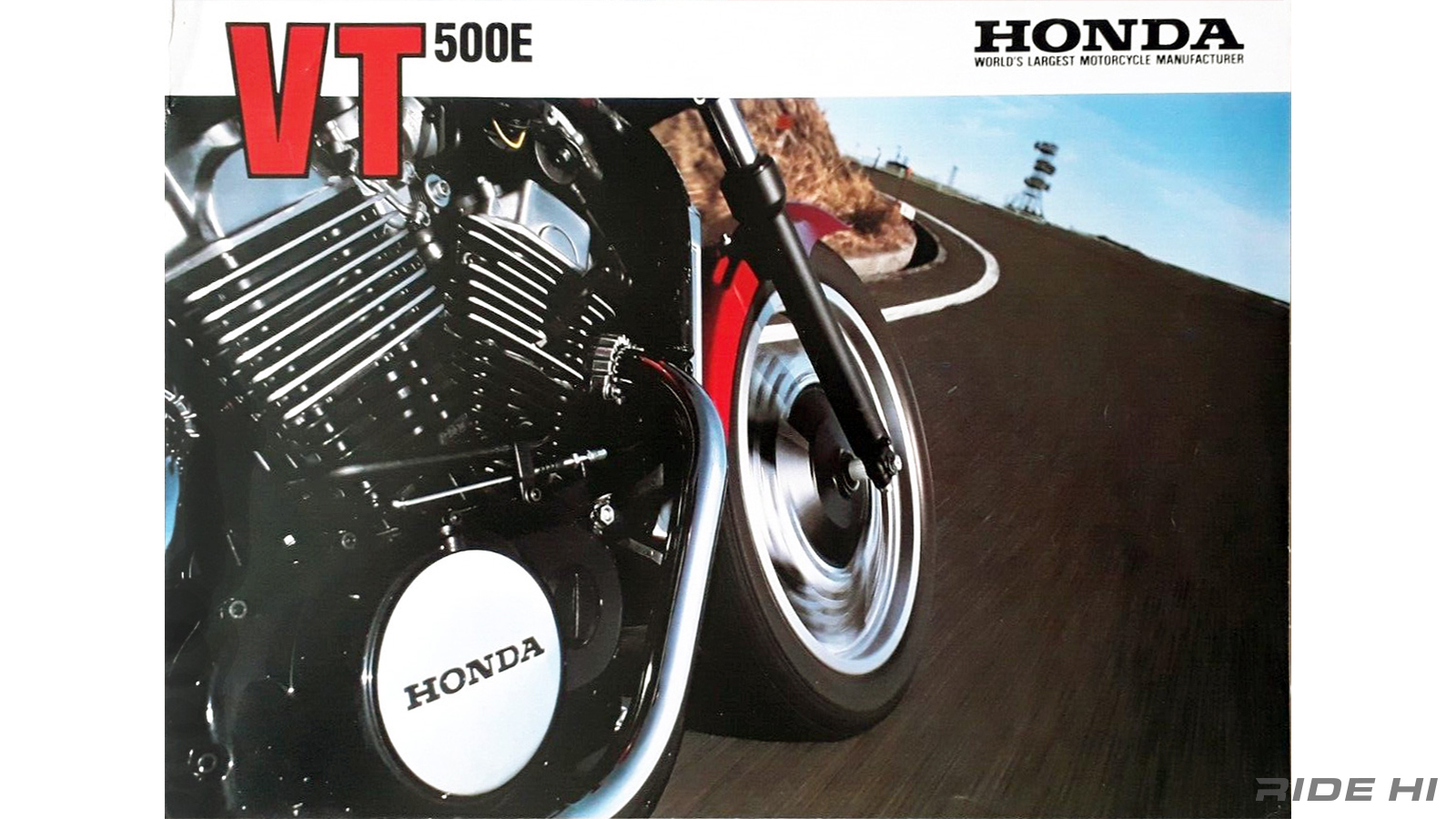

本命はクルーザーのNV400 CUSTOMと海外向けの500 CUSTOMの筈だが、ホンダはロードスポーツの国内向けにはNV400 SP、海外向けではVT500Eをリリースした。

NV400 SPはボア×ストロークが71.0mm×50.4mmの399cc、44PS/9,500rpmと3.5kgm/8,000rpmのスペックで、輸出向けのVT500Eはボア×ストロークが71.0mm×62.0mmの490cc、52PS/9,000rpmと4.6kgm/7,000rpm、車重は乾燥で共に177kgが表示されていた。

こうしてスーパースポーツではない、中庸をいくスポーツという位置づけを狙ったVツインだったが、単気筒並みにスリムに収まるエンジン幅が、これまでに経験していない運動性を醸し出し、リーン当初の反応とリーンしていく過渡でのシャープさが違和感となり、フロントのキャスター角を30°30′と強めの設定にしていたほど。

これが後にBROSや他の機種でも、積み重ねた経年から自然なバランス感覚のハンドリングへと熟成されていくのだった。

52°VツインはVツインの影響でライディングポジションがやや大型の感覚となる反面、街中からワインディングまで軽やかな扱いやすいハンドリングで、長距離ツーリングの多いヨーロッパでは評価されたものの、日本国内では目立ちにくい地味な存在として見られがちで、あまり話題になることもなく短期間でラインナップから消える運命を辿ってしまった。

しかしご存じのように、1987年にはBROSというトラディショナル・スポーツで52°エンジンは注目を集め、一躍人気機種となった。

さらにこれも一世を風靡したSTEEDが、アメリカはもちろん世界中で大ヒット。52°Vツインは中型クラスの主要エンジンの位置まで押し上げられることとなった。

その流れがひと息ついた1995年に、VRXというカジュアルなスポーツにも搭載される長期間に渡り使われていった。

さらに52°Vツインはオフ系にも転用され、1987年からTRANSALP 600Vをリリース、2008年のXL700V Transalpへとツーリングモデルの一翼を担うカテゴリーを確立した。

そしてそもそものクルーザーでも、2010年にVT400Sへと辿り着き、実に30年を超える実績を重ねたのだ。

こうした幅広いカテゴリーで、ユーザーのニーズを拡大できたのも、スリムなVツインの泣きドコロだったシリンダー配列で前後に長くなるのを解決した位相クランクが功を奏していたのは間違いない。

ホンダ独創のテクノロジーは、ここでも歴史にその存在を輝かせていた。