硬派なエンスー向けが前提のキック始動やエキパイ焼け色に別体小径タコメーターなど開発陣はこだわりを貫いた!

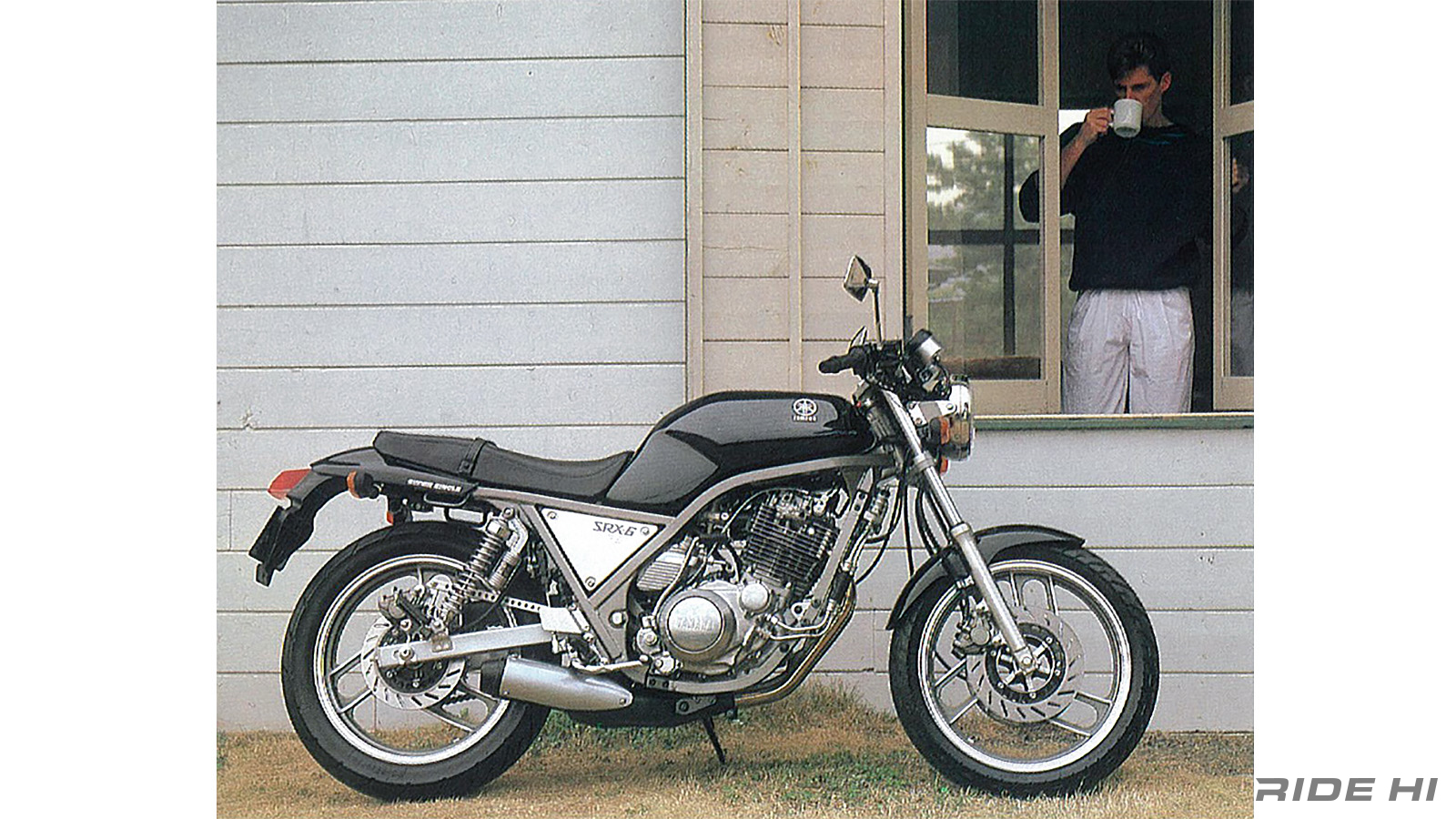

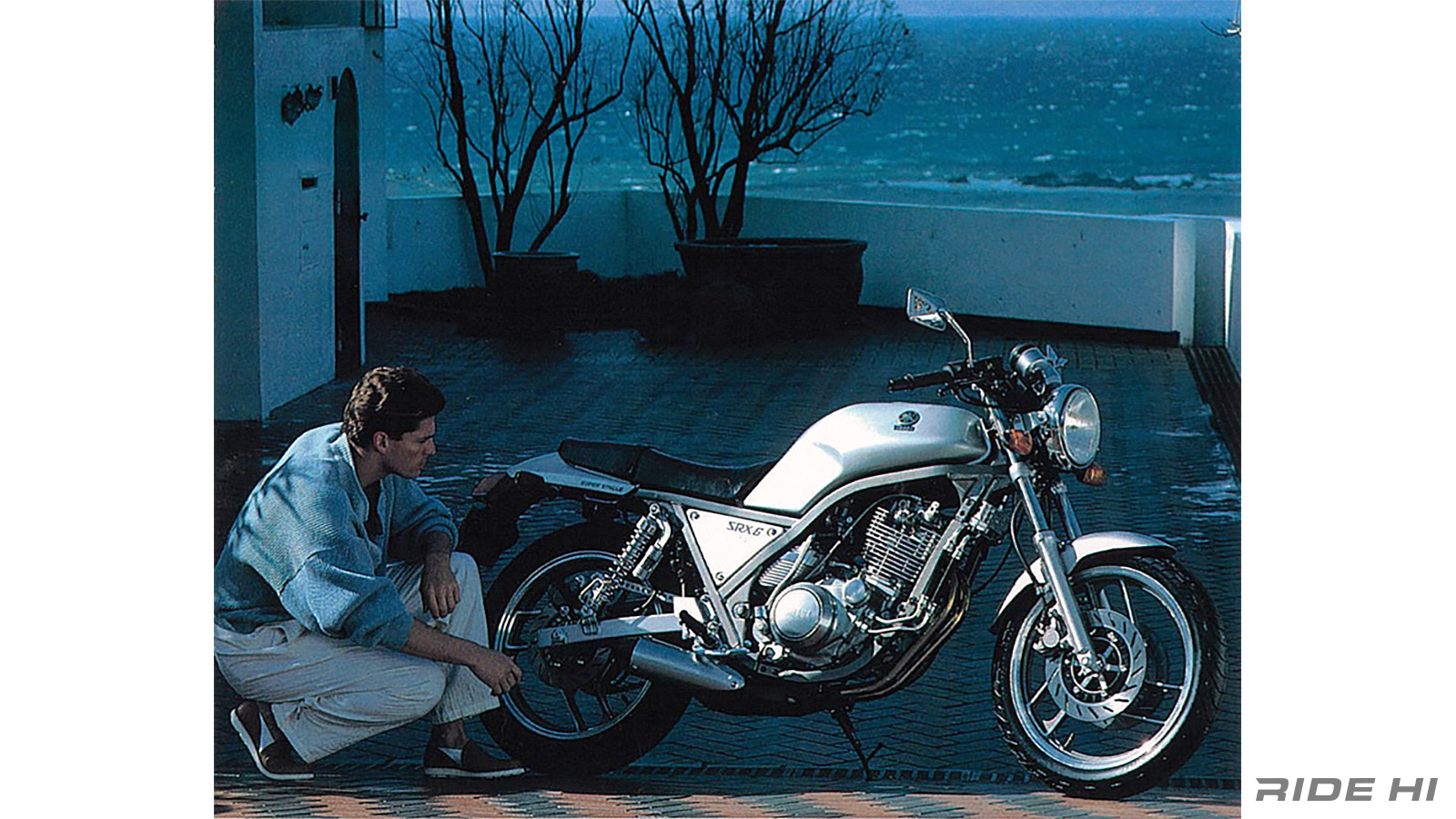

1985年にリリースされたヤマハSRX400/600は、当時を知るライダーなら人気モデルのひとつとして認識していたに違いない。

ところが当のヤマハからすると、国内向けの400が30,000台、海外向けもあった600で19,000台と、予想もしなかったメジャー機種レベルの意外な売れ行きだったのだ。

そもそもSRX400/600の企画がスタートしたきっかけは、1978年にデビューしたシングルスポーツSR400/500の後継モデル検討だった。

しかしトラディショナルな路線で開発されたSRは、徐々にクラシカルなイメージが強くなり、これはこれで独自な方向性としてそのまま継続することになった。

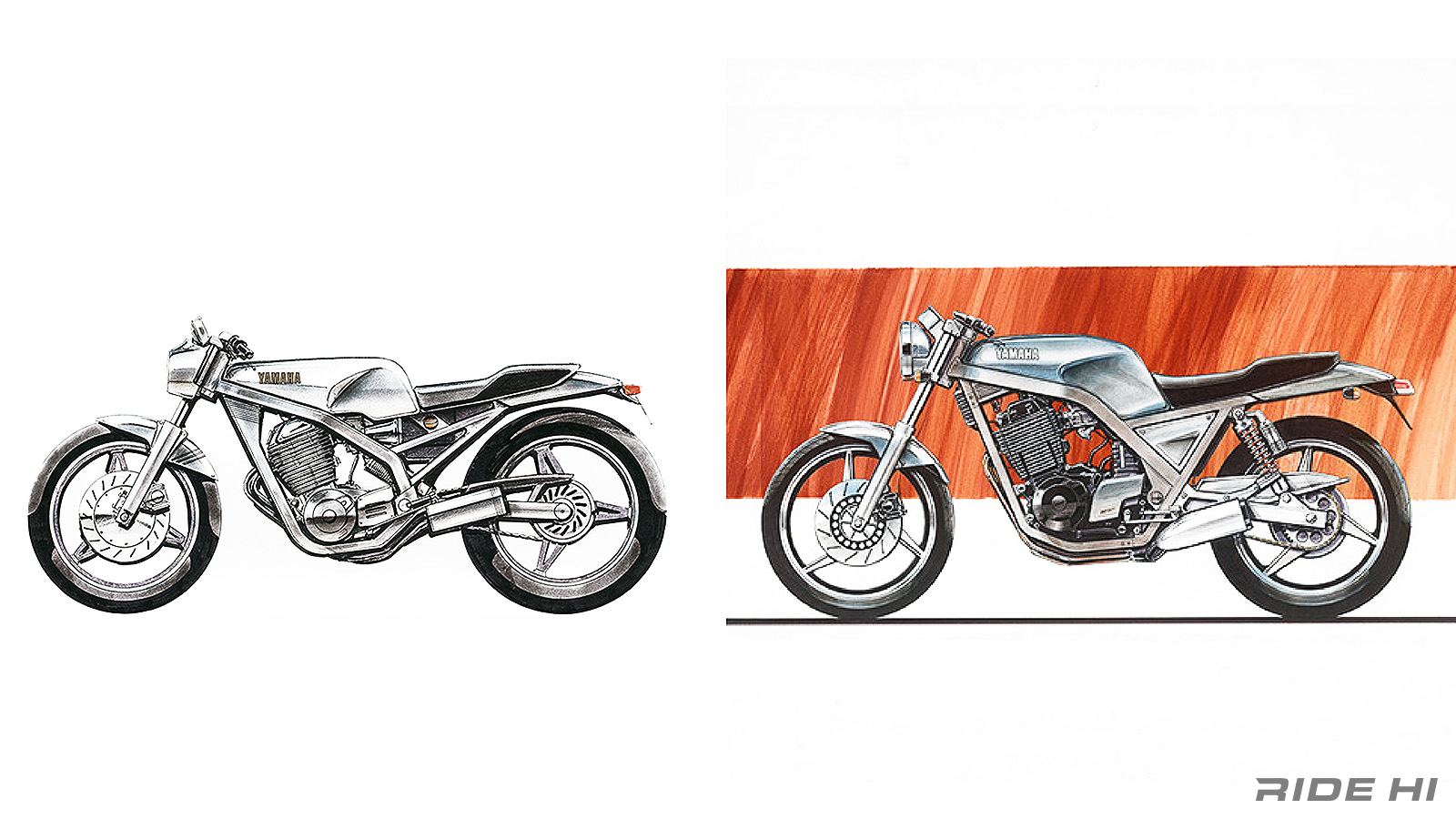

とはいえ、レーサーレプリカ全盛の流れに埋没するのではなく、硬派なスポーツバイクの可能性を展開するひとつとして、新しいシングルスポーツを開発しようというコンセプトへと舵が切られた。

曰く猫も杓子もレプリカ路線で、レーシーならウケるという硬派なライダーにしてみれば許せない状況に陥っていて、本格派のシングルスポーツ、ギミックなメカや装備をいっさい排除した、こだわりを感じさせる大人向けをつくりたい!と自らのエンスージャスト願望を反映した開発陣の本音が炸裂したのだ。

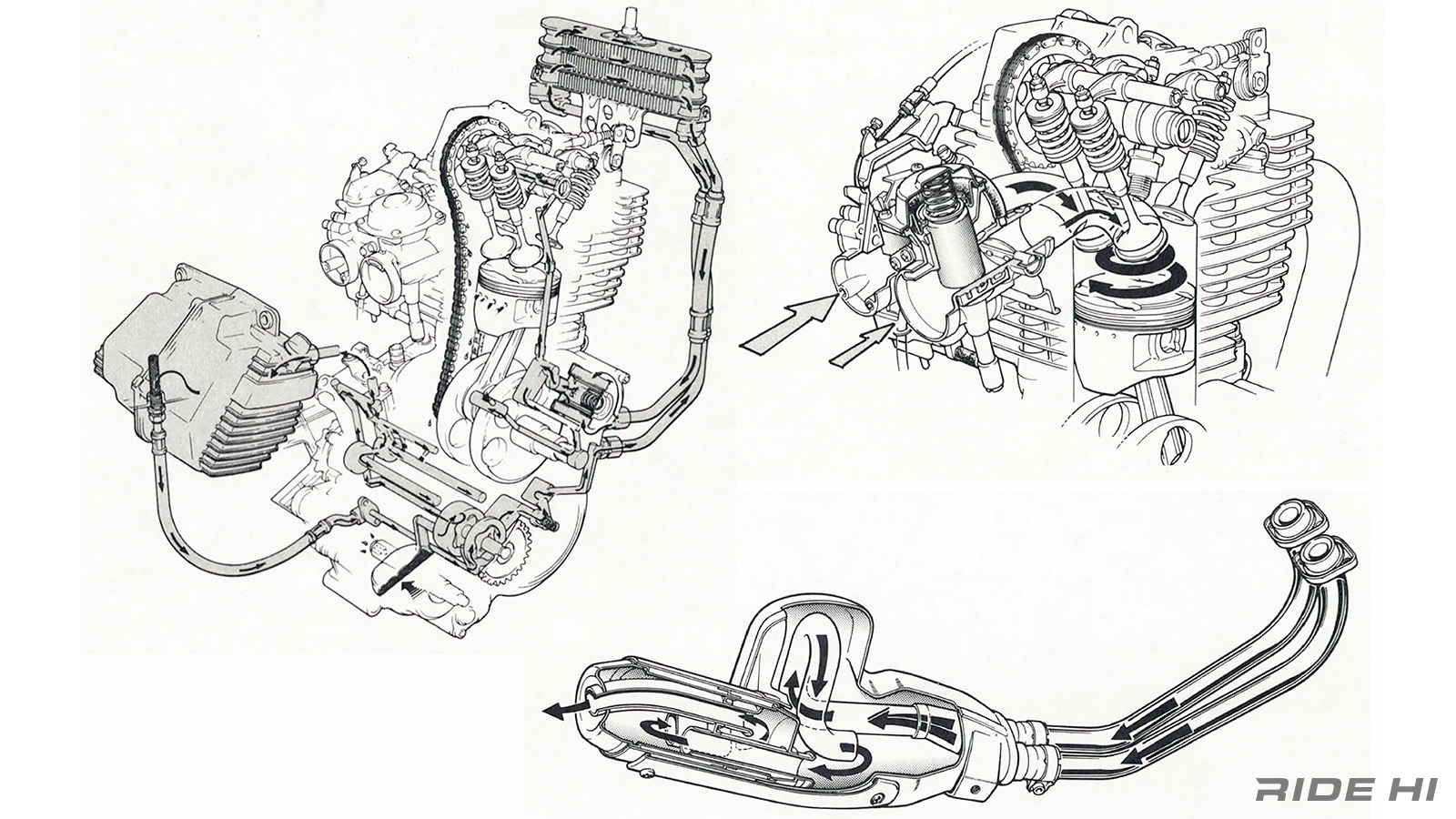

ベースとなったオフ系単気筒XT400/600のエンジンは、SOHC4バルブの2吸気通路を左にVM型(低回転域)と右にSU型(高回転域)の2キャブレターをマウントするY.D.I.S.方式で1軸バランサーを駆動。

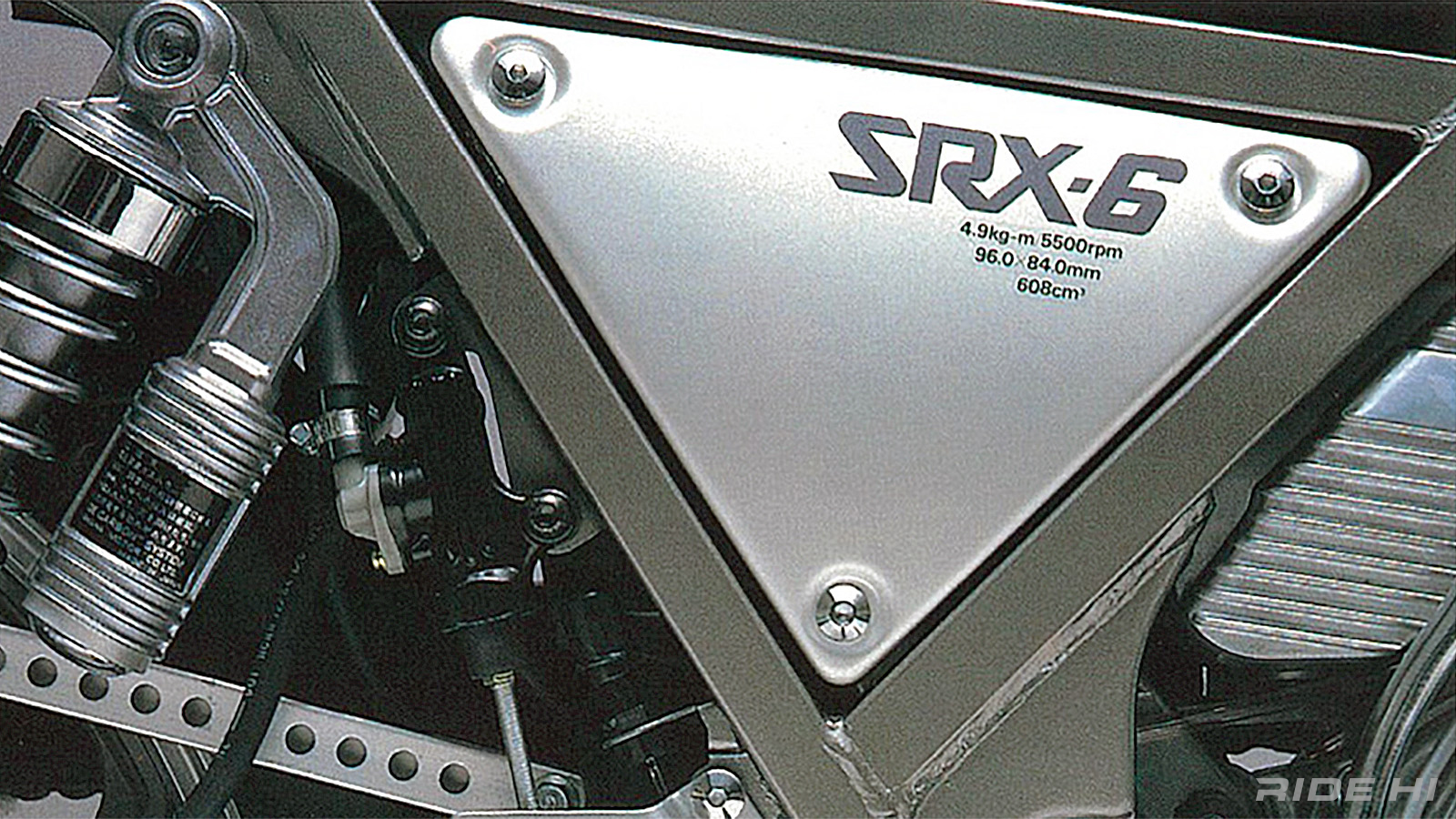

そしてXT600が595ccと600cc以上のレースに出場できないことから、ボアを1mmアップして96mm×84mmの608ccとしているあたりにも、既に硬派ぶりが顔を覗かせている。

またSRがオフ系シングルのため、瓦礫での衝突を考えクランクケース下にオイルパン(溜め)を持たないドライサンプだったのと同様、SRX400/600でもクランクケース後方にオイルタンク(マスの集中化で車体の運動性に貢献)を装備、600はさらにオイルクーラーも備え冷却には万全を期した。

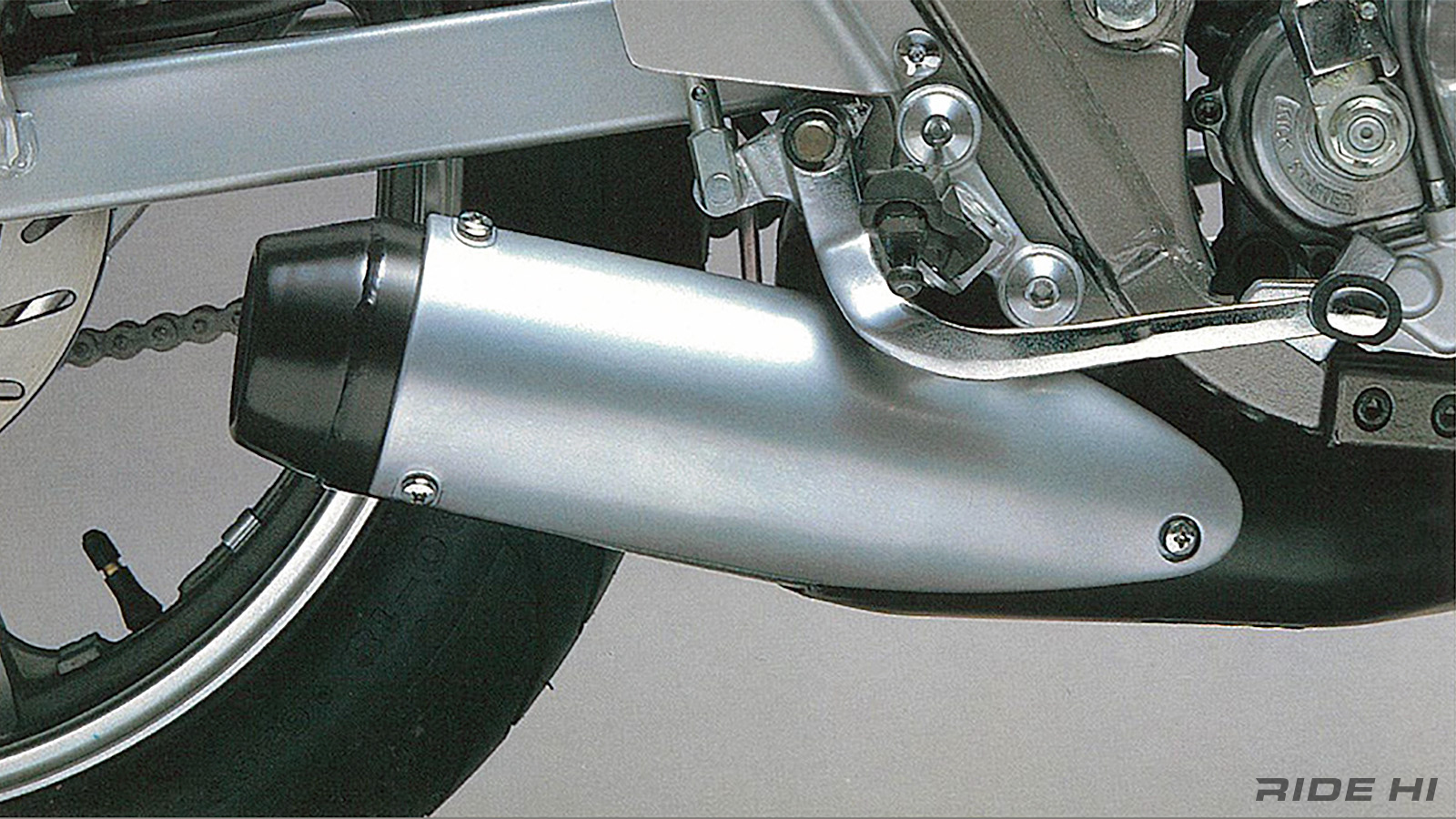

そしてツインエキゾーストはステンレス製で、ご覧のようにキツネ色の焼けた痕がつく(焼けムラがあれば中性洗剤と水で洗って焼き直しができる)のをセールスポイントとしていたのも知られていた。

そのサイレンサーは性能に必要な排気管長が収まらないのを、エンジン下で反転部分を含むチャンバー形状とした、デザイン的にも新しい流れを感じさせるショートタイプで斬新さを際立たせている。

始動はセルモーターのないキックのみの設定で、SRンおように手動のデコンプ(始動用に圧縮を抜くバルブ解放メカニズム)レバーのないキックアームと連動する仕組みだが、ベテランには連動は不要?と装着を躊躇したほどスパルタンな考えが占めていたのだ。

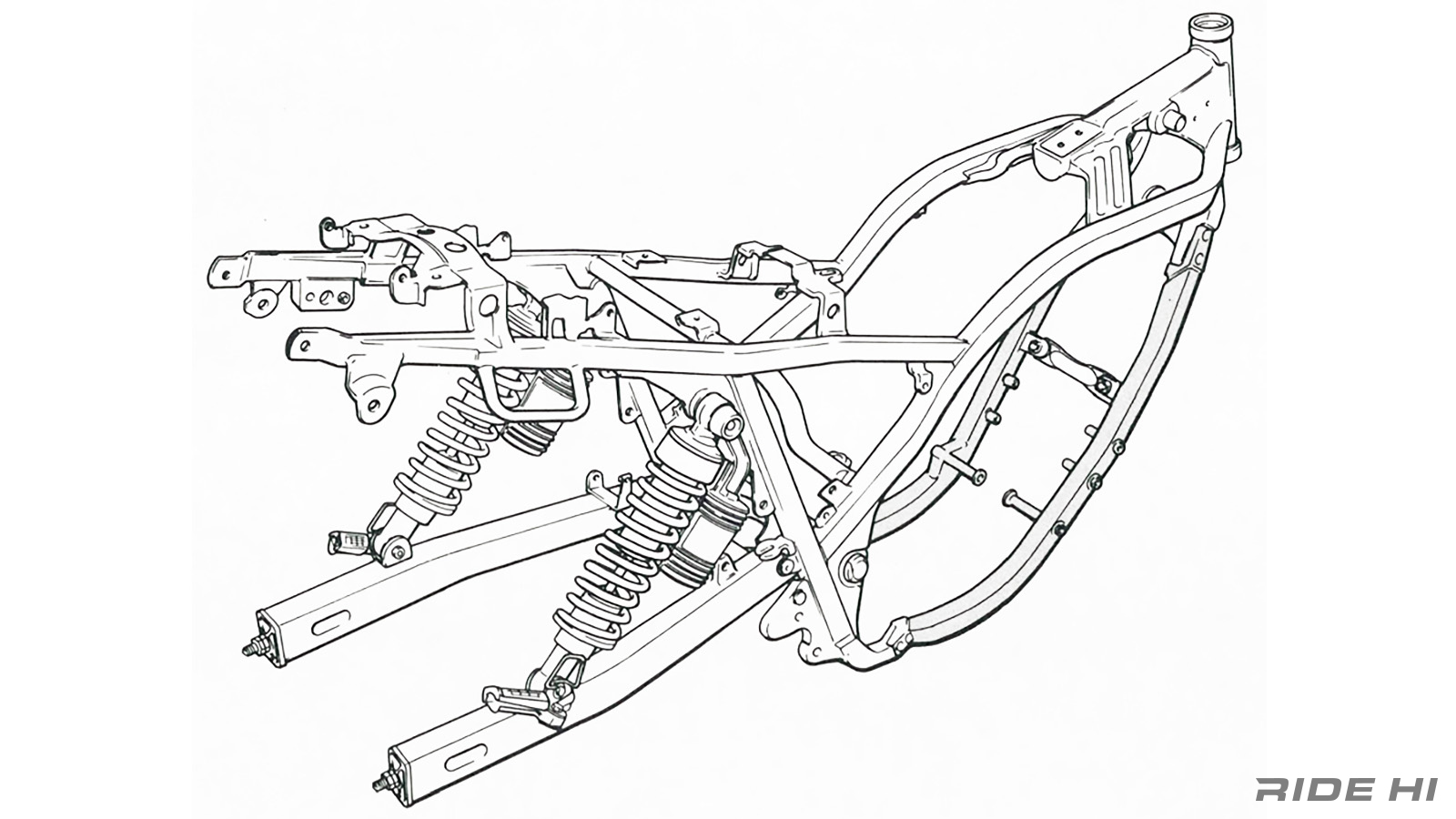

フレームは丸パイプでトラディショナルな雰囲気を醸すのを嫌い、角断面のダブルクレードルだが、デザイナーからエンジンを取り囲むレイアウトや燃料タンクとサイドカバー形状など隙間のない形状を求められ、軽量で高剛性な角断面パイプには加工が難しい微妙な湾曲が与えられていたのも、高度なこだわりのひとつ。

他にも凹面のある3次曲面の燃料タンク、アルミ素材そのままの表面仕上げとしたサイドカバーやマフラープロテクター、メーターも一般的な2連メーターを嫌い、文字盤が白地のスピードメーターと黒のタコメーターを小径にした英国調メーターデザイン……、燃料キャップやフロントフェンダーのスタビライザーとその処理にも硬派を自認するスタッフならではの配慮で埋め尽くされていた。

もちろん、その走りに対するこだわりも並々ならぬ注力がされ、トラクションの強いエンジン特性と、扱いやすい安定性を感じるニュートラルよりややアンダーなハンドリングに設定されていた。

キャリアの豊かな開発陣ならではの本格派揃いによる、労力を惜しまないヤマハ・ハンドリングへの追求は、流行りのレーサーレプリカより対応の幅広さから限界付近の過渡特性の掴みやすさまで、秀でた面の多さが感動モノだったのは多くが知るところだ。

免許制のこともあり、当初はSRX-6に対しSRX-4と呼ばせていた400cc版は、フロントブレーキを片側シングル(限定車にはダブルも存在、後にダブルも標準化)で、オイルクーラーが省かれていた。

またリリースされると予想より注目度が高く、こだわりの開発陣はシルバーの一択だった車体色にグリニッシュブラックを加え、1987年モデルではハンドリング向上を優先して18インチだった前後輪を17インチ化、ホイールの変更に伴い軽量化を兼ねディスクブレーキをシングルに設定、デリケートに曲面が映えるポーラシルバーの新色もリリース、1988年モデルではさらにラジアルタイヤも装着するマニア向けを意識したマイナーチェンジを重ねていた。

そうした改良は開発陣に次なるステップへの願望を募らせ、1990年にフルモデルチェンジを迎えるのだった。

基本は踏襲されていたが、ドライサンプのオイルタンクがエンジン前側へ移動したり、キックアームを廃しセル始動のみとして、リヤがモノサスでデザインもエレガントさから流麗で力強いボリューム感のある方向へスイッチされていたが、そうした進化は、シングルファン(マニア)にはメジャー感が出てしまい好まれないという意外な結果となった。

リヤサスは2本ないとNGで、斬新で美しいルックスは軟派に誤解されがちというファン心理の動向で、SRX400/600は何とモデルチェンジによって終焉を早めてしまうことになった。

こだわりは開発陣側だけでなく、ユーザーであるファン心理にも強い意識が芽生えてくるという、シングルスポーツの難しさを象徴したSRX400/600だった。