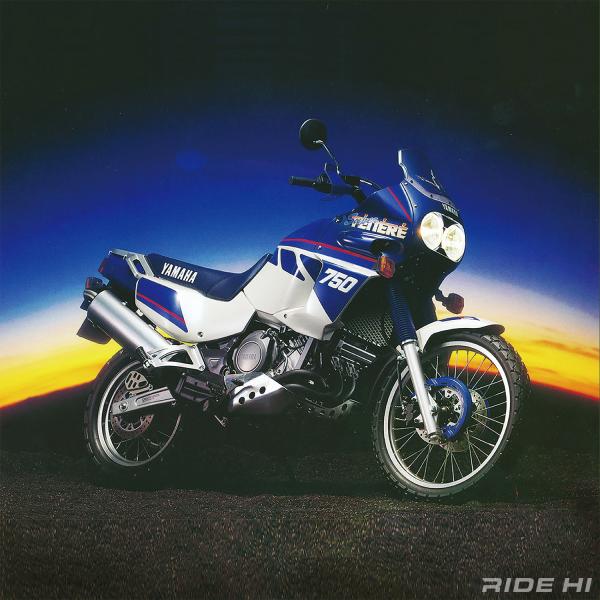

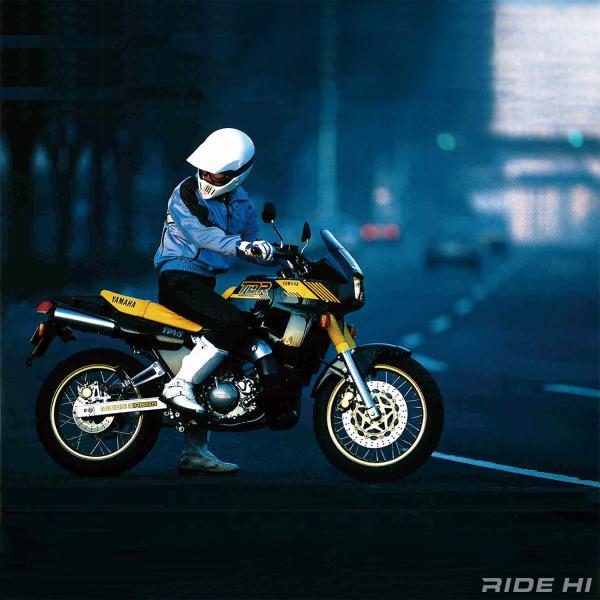

パリダカ用に開発したバイクが、ヨーロッパでこぞってアドベンチャー系カテゴリーへ進化して人気となった時代!

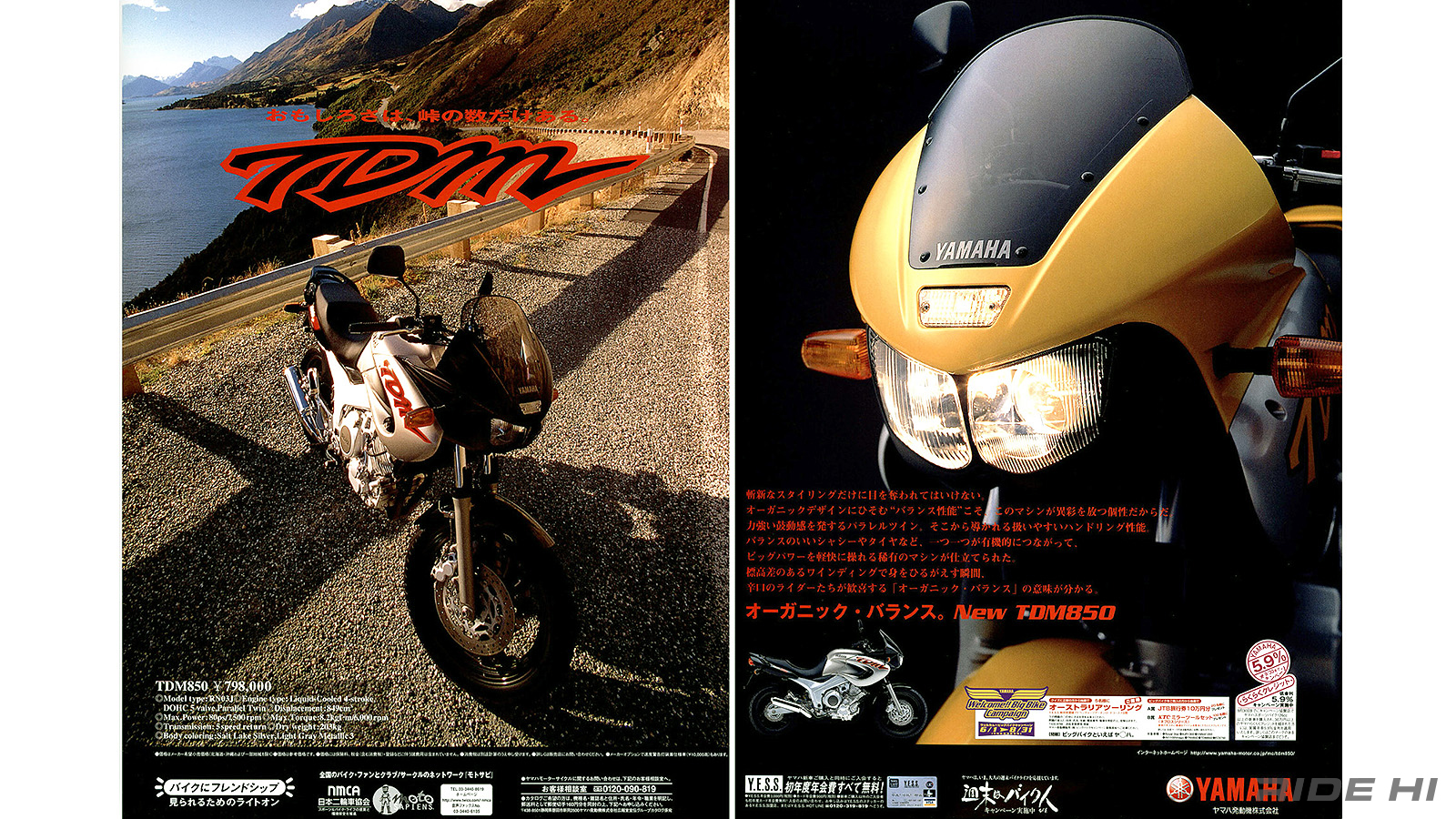

1991年に発表、1992年から販売されたヤマハTDM850の特異なスタイルは、1989年のXTZ750スーパーテネレをベースとしていたからだ。

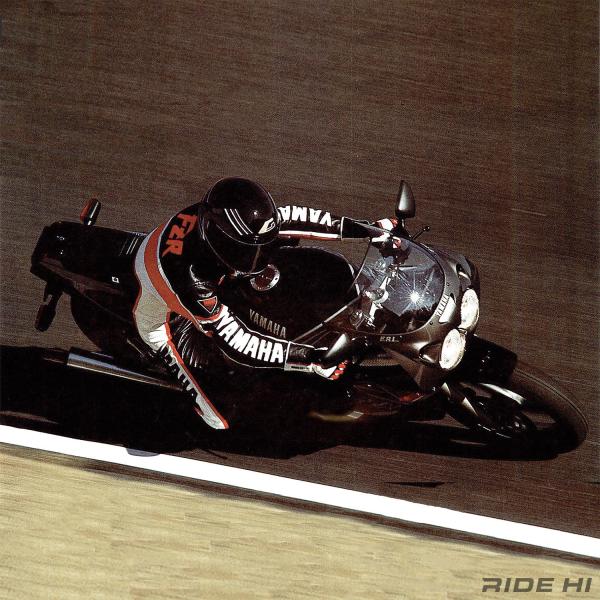

ヤマハはフランスの販売委託先のソノート社で陣頭指揮をとるオリビエ氏が大のモータースポーツ愛好家で、アフリカの砂漠を疾走するパリ・ダカール・ラリーを自ら走る熱の入れようだった。

このパリダカにソノートチームは単気筒のXT500で優勝、ヤマハも触発されXT600テネレを開発、ところが砂漠を超高速で突っ走るため2気筒が必要になり、新たにXTZ750スーパーテネレを投入、このアドベンチャー・ラリーからインスパイアされ、オンロードのタフな万能バイクを製品化しようというところへ結びついたのだ。

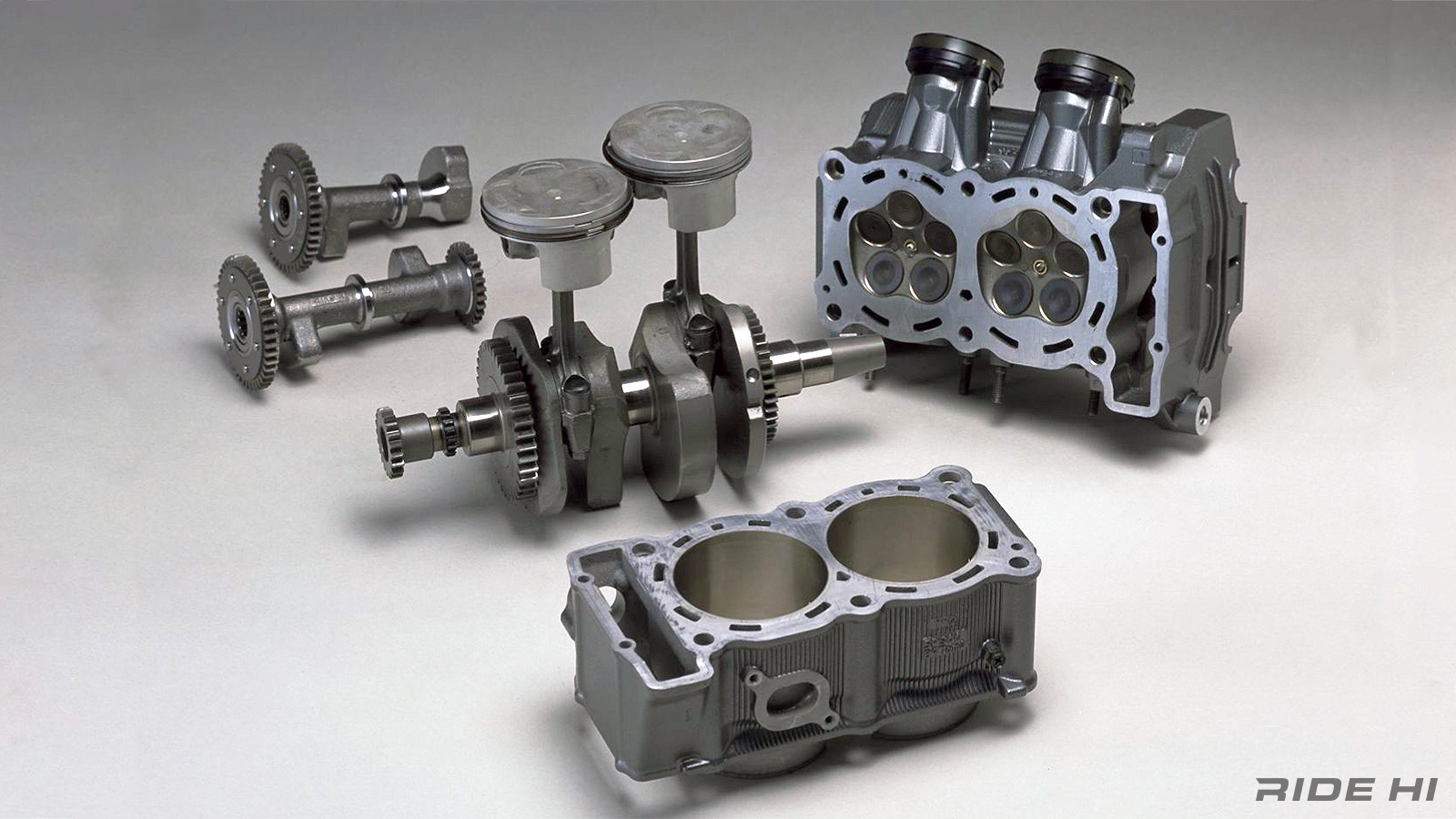

エンジンは気筒あたり吸気3バルブと排気2バルブのDOHC5バルブ燃焼室に、ボア×ストロークが89.5mm×67.5mmの並列2気筒849cc。

最高出力は72PS/7,500rpm、最大トルクが7.8kgf・m/6,000rpmと明確な中速域重視に設定されていた。

そして当初は並列2気筒が360°クランクだったのが、1998年モデルからヘッドライトにハーフカウルまでデザインを一新したとき、270°位相のクランクとして不等間隔爆発によるパルシブに路面を蹴る効率アップをはかった(エンジン画像は270°位相のTDM900)。

これは1995年にトラッドスポーツのTRX850で採用されていたが、元はといえばスーパーテネレがワークスマシンに投入して実用化されていたテクノロジー。

またバランサーを2軸駆動していて、連続高回転でのクルージングを可能にしていたのもパリダカ譲りだ。

このパリダカ・マシンを街中からアウトドアにロングツーリングまで、サバイバルなイメージからワイルドな旅バイクといったイメージも想起させるため、ライバルメーカーからも同じようなカテゴリーのビッグツインがリリースされはじめた。

これはヨーロッパのみならず、アメリカでもクルーザーの領域だったのを塗り替えてしまう勢いで浸透していった。

フレームはXTZ750がパイプのダブルクレードルだったのを、スチール鋼板で構成したデルタボックス。

パイプで組んだフレームより格段に高剛性、しかも軽量化が可能で乾燥重量199kgに収まっている。

このTDM850は、ヤマハが想定していたより遥かに人気機種となり、相応にイヤーモデルでも細かなところで改良が進み、この好循環がまたファンを増やしていた。

ただ残念ながら日本国内ではマイノリティな存在のまま、あまり注目されることもなく過ぎてしまったのは、他のツーリングスポーツ同様で、使われ方の違いが浮き彫りになるため仕方のないところだろう。

そしてこの人気が衰えなかったので、2002年にはエンジンのボア径を92mmまで拡大して897ccとしたTDM900へとモデルチェンジ、最高出力は86PS/7,500rpm、最大トルクが9.1kgf・m/6,000rpmとかなりのパワーアップとなった。

デザインもカウルのボリュームが大きくなり、特異なスタイルがよりアピ-ルを強めている。

このTDM900は2012年まで継続、TDM850デビューから20年ものロングランとなった。