カワサキは40本、他は36本、そんな時代が長かった

クラシカルなバイクのホイールといえば、やっぱりスポークが似合う。

ところがスポークホイールしかなかった時代は、カワサキなら40本、その他のメーカーは36本というのが常識だったのをご存知だろうか。

昔からの伝統的なスポークホイールは、いわゆるオートバイらしさを象徴するパーツのひとつなのは間違いない。

もちろん今は軽合金で鋳造するキャストホイールが主流で、スポークホイールは少数派。その歴史は130年以上も前、折しもほぼ同時期に初の内燃機関(エンジン)を搭載した四輪車と二輪車に装着された当時の革新的な出来事に遡る。

なにせそれまで車輪といえば、輪の中に十字や5~6本の太い支柱を組んだ武骨で重厚な構造だったのが、1820年代に自転車が発明され、人が乗って漕がなければならないため、軽く転がりやすいホイールが必要になり、発明された画期的な構成だったのだ。

このワイヤー(針金)式スポークの基本は、ホイールのリム側と車軸にあるハブ側とを、4本ひと組み(2本ずつハブに対し内掛け式と外掛け式のセット)で、車軸やホイールとを直角では結ばず、らせん状に張り巡らせることで衝撃に対し常に全体で吸収できるのが最大の特徴。

ワイヤースポーク先端にネジ山を刻み、リムの裏側からスポークニップルと呼ばれる座金で締めながら張力を与えるので、使いながら増し締めなど調整も可能となり、かなりの衝撃にも耐えられる。

このワイヤースポークのホイールあたりの本数は、36本で組むのがもっとも多く、次いで40本で組まれる仕様と続く。

もちろん重量のある大排気量車を中心に40本が選択されるのだが、カワサキは’60年代の250ccから500ccマッハIIIや’70年代のZ1まで、すべて40本スポーク。ホンダはCB750フォアでさすがに40本だったが、それまでのCB450以下すべてのクラスで36本、ヤマハやスズキは’70年代の750ccクラスでも全車36本仕様だった。

ただ最近は大排気量車までを含んでどのメーカーも36本となっている。

見た目のエレガントさでワイヤースポークを好きな人は多い、

問題はチューブレス化に不向きで減少の一途だったが、

新しいワイヤーの張り方で最近は選択肢のひとつに戻りつつある

スポークを締めるニップルがリム裏で顔を出すため、

チューブレス構造が不可能だったことで滅亡寸前だった

1980年代になると世界GP人気に火がつき、GPマシンの装着する超軽量なマグネシウムホイールが注目されるようになると、市販スーパースポーツもスポークではなくキャストホイールが標準装備されるようになった。

それはキャストホイール化されることで、チューブレスタイヤが装着できるようになるという、見た目だけではない大きな進化の時期と重なったからだ。

キャストホイールは鋳造(鍛造加工も含め)でホイールに継ぎ目がなくなるため、タイヤとホイールの間に、いわゆるチューブを入れる必要がなくなり、タイヤの内側に薄いフィルムのようなコーティングをすることで(インナーライナーと呼ぶ)シール性を高めるなどした、チューブレスタイヤが使われる。

このチューブレス化最大のメリットは、パンク時のアクシデント防止。ビッグバイクが益々パワフルになりトップスピードが高速化してくると、万一路面の釘や金属片を踏みトレッドを貫通して内部のチューブにも達すると、空気圧が減少をはじめた時点でタイヤとホイールの嵌合部分が緩くなり、ホイールが空転しやすくなった途端にチューブに刺さった釘や金属片で一瞬にして裂けてしまうのだ。

つまり空気圧が抜けかかってから、タイヤがホイールから外れてしまうほどのダメージまでが短時間で、そうなってしまってからでは後輪ロックなど転倒が避けられない重大なアクシデントに陥りやすい。

対してチューブレスであれば、トレッドに刺さった釘や金属片が中まで貫通しても、シール性を高めたインナーライナーが異物に纏り付き、急には空気漏れがはじまらない。しかもしばらく走ったり停車した状態でもゆっくりと抜けていくため、パンクになかなか気づかないほど。安全性では天と地ほどの差があるのだ。

ワイヤースポークのホイールは、スポークを締めるニップルの回転部分がリム裏で顔を出すため、この部分を密閉することができないため、チューブレスタイヤの装着ができなかった。このためビッグバイクは次々とスポークホイールをやめてキャストホイールへ移行するモデルが続出していた。

BMWが先鞭をつけたワイヤースポークでも可能になったチューブレス化

アドベンチャー系モデルをリードしてきたBMWのGSシリーズ。ゲレンデを含む走る場所を選ばない道程には、当然高速道路も。大きな衝撃を受ける非舗装路には衝撃吸収性でワイヤースポークが望ましい。しかし長距離の移動を高速道路でとなると、安全性を考えるとチューブレス化も必須になる。

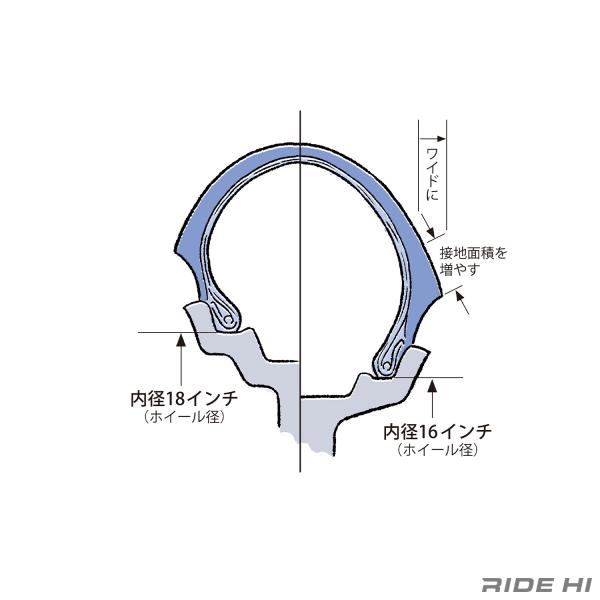

そこで1987年から導入されたのが、ホイールのリム部分、タイヤが嵌まっている外側にワイヤースポークを引っかけて、車軸側のハブにテンションを調整するニップルが位置するまさに逆転の発想。これならはリム内側にはエアバルブ用を除いて穴はなく密閉性が保たれるというワケだ。

以来、ホイールリムにフランジを加えた方式など様々なタイプが開発され、スポークホイールの美しさを狙いスーパースポーツでも敢えてキャストホイールにしないモデルまで登場している。

トラディショナルなフォルムの代表でもあるワイヤースポークホイールは、むしろ増殖しつつあるほど。デザインの自由度を広げたという意味でも、最近のエポックのひとつに数えることができるだろう。

KAWASAKI A1

1966年にデビューしたカワサキの2ストロータリーバルブ2気筒のA1。吸収合併した大型車メーカーのメグロからの流れで、250ccと軽量クラスでも40本スポークで、続くマッハIIIなどでも踏襲されたため、バイクショップでカワサキは40本スポークが当たり前といわれるようになっていった

Honda CB750Four

量産車で世界初の4気筒エンジンを搭載したホンダCB750フォア(1969年)は、さすがに40本スポークだった。このすぐ前に発売していたホンダ初の重量級でDOHC2気筒のCB450では36本スポーク

KAWASAKI Z1

1972年にCB750Fourを凌駕しようと900ccでデビューしたZ1は、カワサキとしては当然の40本スポーク

Honda CB1100

ホンダの空冷ビッグバイクでは最大のCB1100は、最近の潮流で重量級でも36本スポーク

KAWASAKI MEGURO K3

40本スポークが定番だったカワサキも、他と同じ36本仕様となっている

KAWASAKI MEGURO K3

一般的にスポークはホイールに貫通しているため、継ぎ目のないキャストホイールのようにチューブレスタイヤを装着できない

BMW クロススポークホイール

1987年からGSシリーズに導入された、スポークホイールでもチューブレス化が可能になった画期的なクロススポーク

MV AGUSTA SUPERVELOCE S

通常のワイヤースポークとは似て非なる、高張力鋼線をリムのフランジで引っかけたスポーク本数が極端に少ない

ハーレー17インチワイヤースポークホイール

トラディショナルなスタイルと、新しさを融合させたハーレーの新世代バイクのは、チューブレスとなるワイヤーホイール仕様も