画期的だったオイルを噴射して熱を吹き飛ばす冷却方式

GSX-R750 1985年

息をそうっと吹きかけたら暖まるのに、

同じ息でも勢いよく吹くと冷却できる原理を使う

寒いとき体温で暖められた息をそうっと吹きかけると手は温もる

同じ体温なのに息を強く吹きかけると手を冷やすことができる

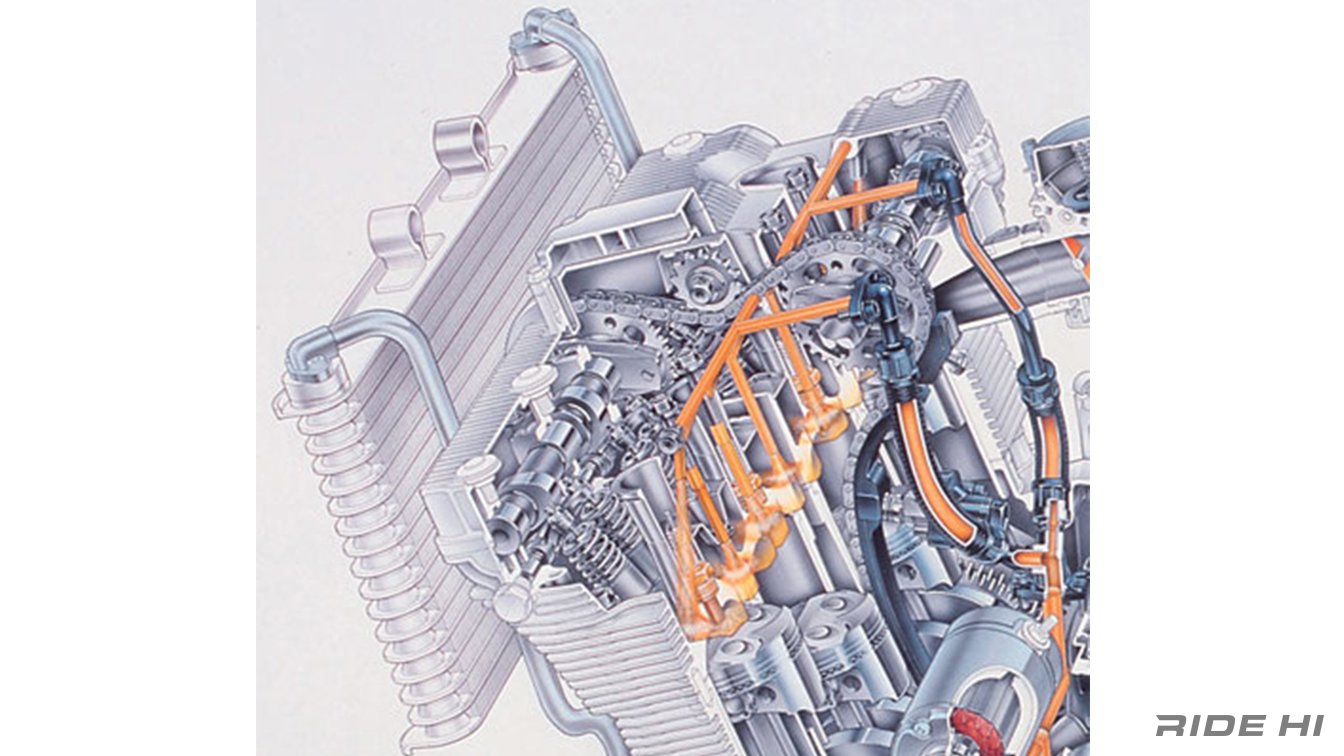

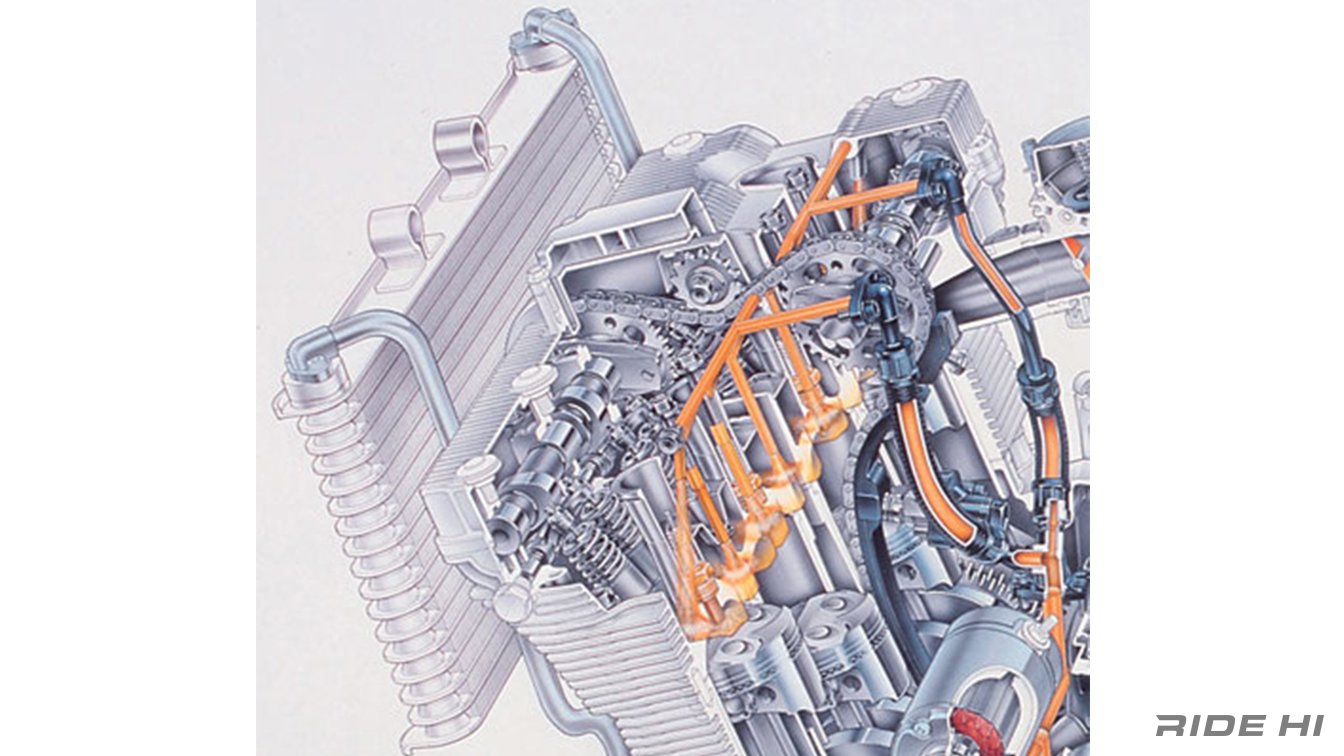

1985年にデビューしたスズキGSX-R750は、燃焼室の外壁にオイルをジェット噴射するノズルを設け、専用の回路へポンプで圧送する他にない独創的な冷却方式を開発

GSX-R750 1985年

寒いとき体温で暖められた息をそうっと吹きかけると手は温もる

同じ体温なのに息を強く吹きかけると手を冷やすことができる

1985年にデビューしたスズキGSX-R750は、燃焼室の外壁にオイルをジェット噴射するノズルを設け、専用の回路へポンプで圧送する他にない独創的な冷却方式を開発

’80年代レプリカブーム真っ只中を経験したファンは、スズキのGSX-R750で採用されていた「油冷エンジン」をかなり意識したはず。

国産バイクではあり得なかったクリップオンハンドルとフルカウルに先鞭をつけたスズキは、憧れのレーシングマシンに乗る夢をかなえてくれる、思いきった改革を成し遂げるメーカーという位置づけを自ら率先して具現化していたからだ。

1983年のRG250Γ、翌年のGSX-R(400)は世界GPシーンや世界耐久レースの中に自分も愛車で浸れる夢のマシン。

GSX-R750R 1986年

そして続いたGSX-R750は、重く大きな大型車では華麗なコーナリングなど考えられなかったそれまでの200kgオーバーが常識だった概念を打ち破り、179kgと400ccクラス並みの軽量さと1,430mmのコンパクトなホイールベースのレーサーレプリカがデビューしたのだった。

ここまで軽量化を果たせたのは、ワークスマシン同様にアルミフレームの採用があったのと、何よりエンジンの高性能化で必須といわれた水冷化に走らず、潤滑オイルを冷却に利用する「油冷」方式を開発、シンプルで重量増を伴わない強みから軽さを誇っていたのだ。

ただこの油冷、エンジンオイルを多めに循環させ大型のオイルクーラーで冷やす……とイメージしていた方がほとんどだと思う。

GSX-R1100 1986年

しかしスズキが開発したのは、もっと先鋭化された独創的な「油冷」だった。

原理から説明すると、寒いとき体温で暖められた息をそうっと吹きかけると手が温もるのに対し、同じ体温なのに息を強く吹きかけると手を冷やすことができるのはナゼかご存じだろうか。

それは強く息を吹きかけると、冷やそうとしたモノの表面を覆っている空気の層が吹き飛ばされ、外気温が表層に触れるので冷やされるからだ。

この表面を覆っている空気の層を境界層といって、この原理を応用すれば一定以上の高温にあるエンジンオイルも、勢いよくジェット噴射すれば境界層を吹き飛ばして冷却効果が得られるということになる。

スズキはこのエンジンオイルを高圧でジェット噴射するのを、まずクランクシャフトまわりからピストンの内側へ噴射する方式と、モーターサイクルでは例のなかったシリンダーヘッドの燃焼室外壁へ上から各気筒へ2ノズルでジェット噴射する構造の両方を駆使、専用の大きな高圧ポンプを潤滑用とは別に内蔵していたのである。

軽量コンパクト且つハイパーで中速域が力強いワイドなエンジン特性は、瞬く間にライバルを圧倒。スズキはどのメーカーよりも、スポーティ好きな先鋭的なファンに応える、マイノリティな尖ったコンセプトをアピールして憚らない唯一の存在として熱い眼差しを浴びていた。

また日本メーカーの中で、初の完全ラジアル構造をミシュランに追随して採用するなど、足回りをふくめハンドリング追求でも圧倒的なリードを保つ存在。ライバルとの闘いではなく、自らオリジナリティとの闘いに集中する姿勢が、趣味性の高い商品開発へと結びつく快心の進撃ぶりだったのが忘れられない。

GSX-R750 1988年

GSX-R1100 1989年

GSX-R750 1990年

GSF1200 1995年

GSF750 1996年

BANDIT 1200 2000年