世界GP制覇の500cc2st.ロータリーバルブ4気筒も

エンジニアが兼任の多いスズキの強みでリアルに再現!

スズキのΓ(ガンマ)といえば250のほうを思い浮かべる人が多いかも知れない。

しかし車名に与えられたΓ(ガンマ)の称号は、世界GPの頂点だった500ccクラスを制覇したレーシングマシン、RGΓから由来したネーミング。

それはスクエア4(フォー)のロータリーバルブ吸気とメカニズムも複雑高度で、レプリカ流行りの時代とはいえ、さすがにこのハイエンドマシンを市販車のレプリカでは考えられなかった。

ところがスズキはそれをやってのけてしまったのだ。

スズキは1960年代に世界GP挑戦を始めてすぐ、東ドイツのメーカーMZでライダー兼エンジニアでもあったデグナーの亡命を受け容れ、強みだったロータリーディスクバルブ吸気をGPマシンに採り入れた。

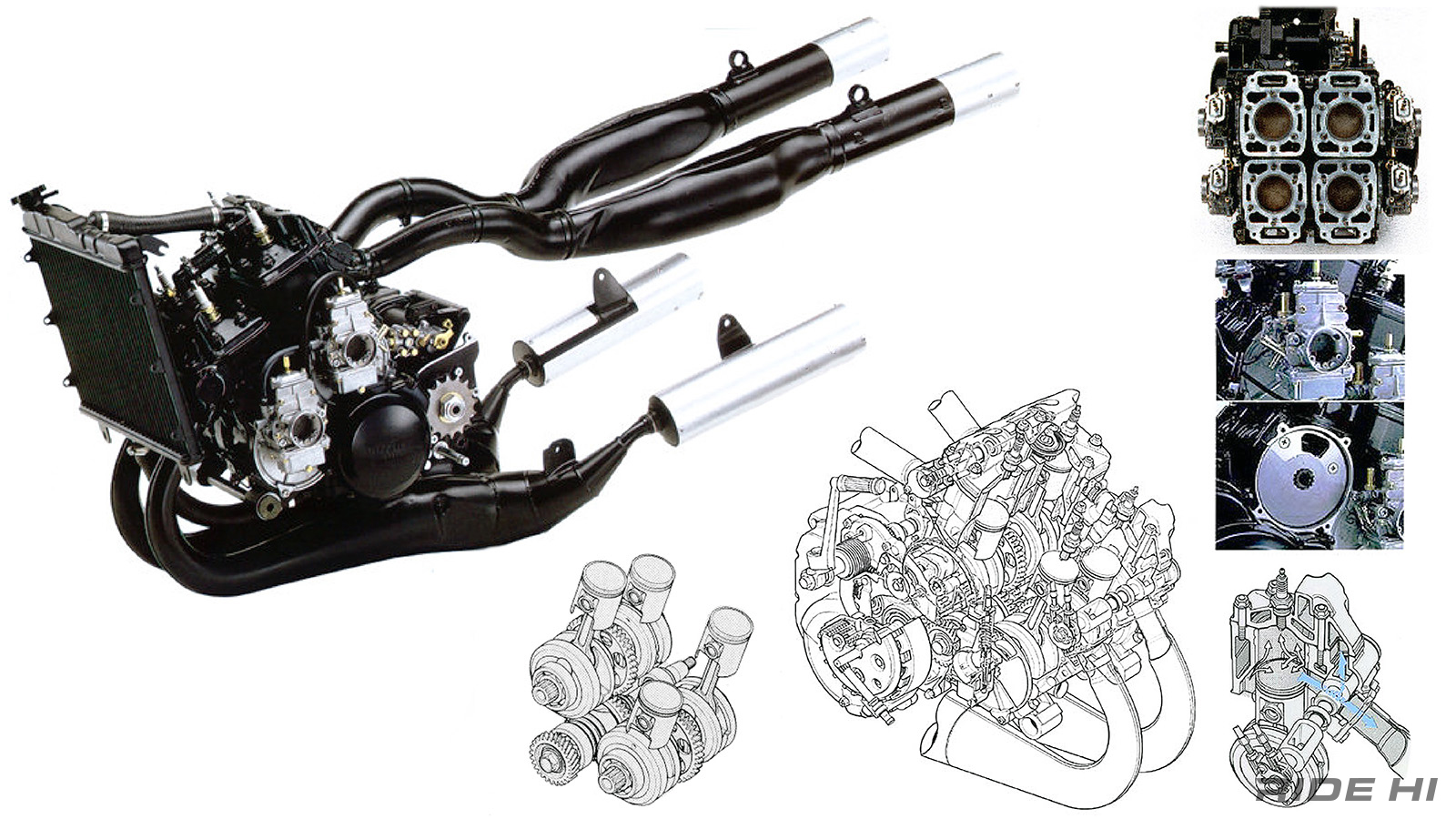

構造上、クランクケース側面に切り欠きの入ったディスク(円盤)を回転させるので、キャブレターが横を向くレイアウト。

2気筒だと両サイドにキャブレターがマウントされ、倍の4気筒ではふたつのエンジンをギヤ連結して、キャブレターが両側にふたつずつ顔を出す特徴的なレイアウトになる。

スズキは世界制覇した50ccでこのロータリーバルブ2気筒を採用、さらに125ccでは1967年から2気筒を上下でギヤ連結したRS67(写真上)で闘っていた。

その多気筒多段ミッション(14速もあった!)時代の後、スズキは1974年から最高峰500ccクラスへの挑戦を開始、ここでも多気筒化に対し実績のある同じスクエア4エンジン型式を採用、1976年に世界タイトルを獲得したのだった。

それからタイトル争いで何度か世界制覇を遂げたスズキは。1982年のRGΓと呼ばれたワークスマシンでチャンピオンとなったところで、あとはサテライト・チームへマシン貸与で活動を繋ぐことになった。

そしてこのタイミングで、最後の2ストスクエア4気筒マシンの一般公道用レプリカを開発するという決断がなされた。

市販用のRG400/500Γも、500ccワークスマシンと同じくロータリーバルブの2気筒をギヤ連結。

両サイドに2つずつのキャブレターをマウント、2気筒は前後でギヤ連結され、上から見るとシリンダーが前後左右で均等に並んで見えるため、スクエア(四角い)フォーと呼ぶエンジン・レイアウトもそのまま踏襲。

ロータリーディスクバルブ吸気は、クランクケース横に開いた吸気口で切り欠きを入れた円盤が回転して、吸気タイミングを任意に設定できるという大きなメリットがある。

さらに排気側に中速域でトルクを強める、RGΓ後期で採用していた可変デバイスも搭載する最新仕様だ。

車体のほうもワークスマシンRGΓで採用したオールアルミ。

中空の四角い断面で四隅にリブのある専用資材で、ステアリングヘッドは剛性と軽量化の両立で鋳造パーツと溶接する手間のかかった製法で、その重量わずか9kgと圧倒的な軽さを誇った。

リヤサスはフルフロータというショックユニットを両側からプッシュする、スムーズ且つレートがプログレッシブに変化する路面追従に優れた高度な仕様。

テールから見ると上2本、下に2本のサイレンサーがスクエア4である証しとばかり誇らしげなアピールをしていた。

ボア×ストロークが56.0mm×50.6mmの498ccから、95ps/9,500rpmと7.3kgm/8,000rpm(国内仕様は64ps/8,500rpmと5.8kgm/7,500rpm)で、車重が乾燥とはいえ156kgと途方もない軽さ。

その小径16インチの前輪がワイドなロープロファイルと安定性重視もあって、リーンの軽快さと旋回のしやすさで腕に覚えのあるライダーから絶賛を浴びた。

国内向けRG400Γは、50.0mm×50.6mmの397ccから59ps/9,000rpmと4.9kgm/8,500rpmの規制値上限で、それでも153kgしかない車重の乗りやすさと、高回転域まで回したときの2ストロークならではの2次元に上昇するピーキーさに痺れるライー続出と一躍話題のマシンとなった。

RG250Γでも物議を醸した3,000rpm以下を表示しないタコメーターもスズキならではのマイノリティ感を漂わせる演出効果もあって、RGΓに乗るライダーの注目度の高さといったらなかった。

またそのマイノリティを前提にするスズキらしく、RG400/500Γにはメーカー色のブルー系ツートンに加え、赤系やレースでスポンサーカラーを纏ったワークスマシンと同じく、ウォルターウルフ専用グラフィックやファンの多いヨシムラ色もラインナップされるなど、バリエーションが数多く存在していた。

それもこれも、開発スタッフの人数も少なく、レーシングマシンに関わるメンバーも兼ねているなど、日本のメーカーにあって甚だ職人的な意気込みとなりやすい環境が功を奏していたのは明らかだった。

だからスズキは難易度の高いプロジェクトでも、培われたテクノロジーによって集中して開発するスタイルを貫くため、気鋭のマシンが多かったのは間違いない。