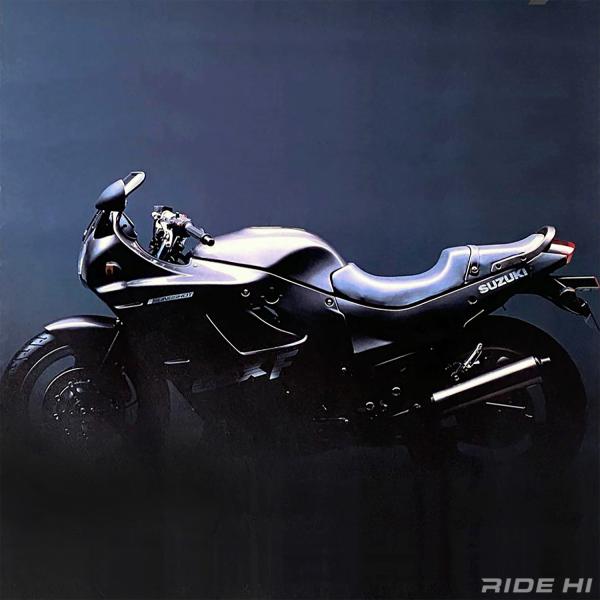

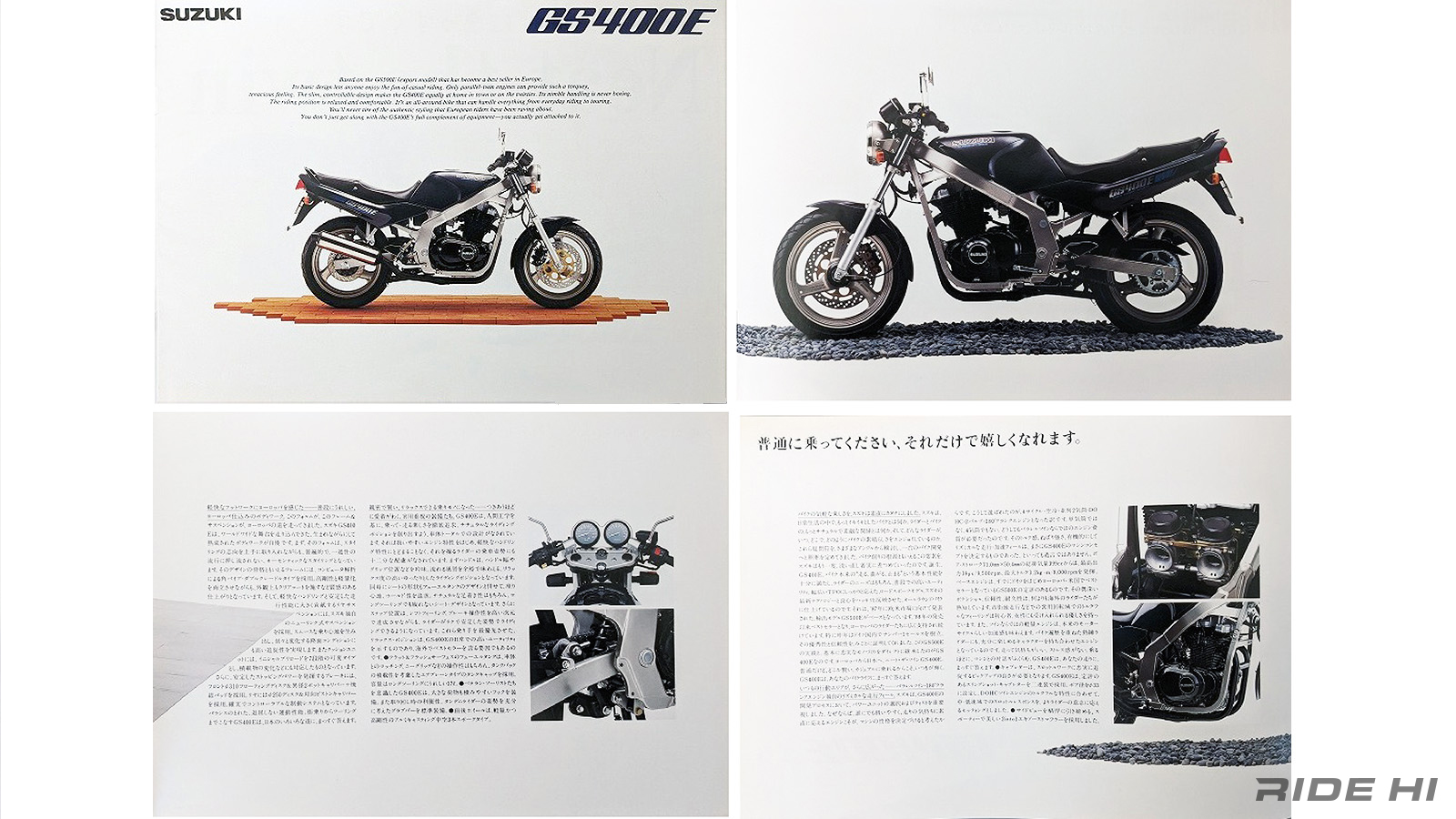

初代GS400/500Eをベースに1998年モデルまで継続

フレームを。

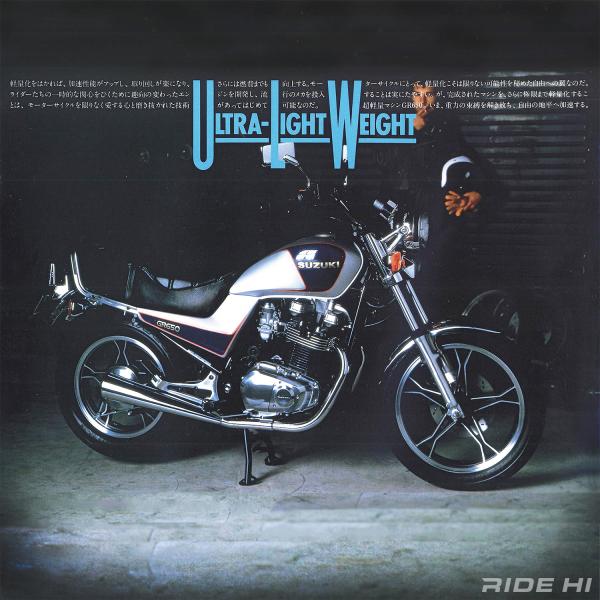

エンジンは1976年のスズキ初の4ストロークDOHCツインをベースに、65mm×60mmで398ccだったのを、71mm×50.4mmの399ccとして39ps/9,500rpmと3.2kgm/8,000rpmの低中速域へ出力特性を優先した仕様。

排気系は2in1で右側へ1本出しの集合マフラーで、1軸バランサーなど基本的な構成はそのまま受け継いでいた。

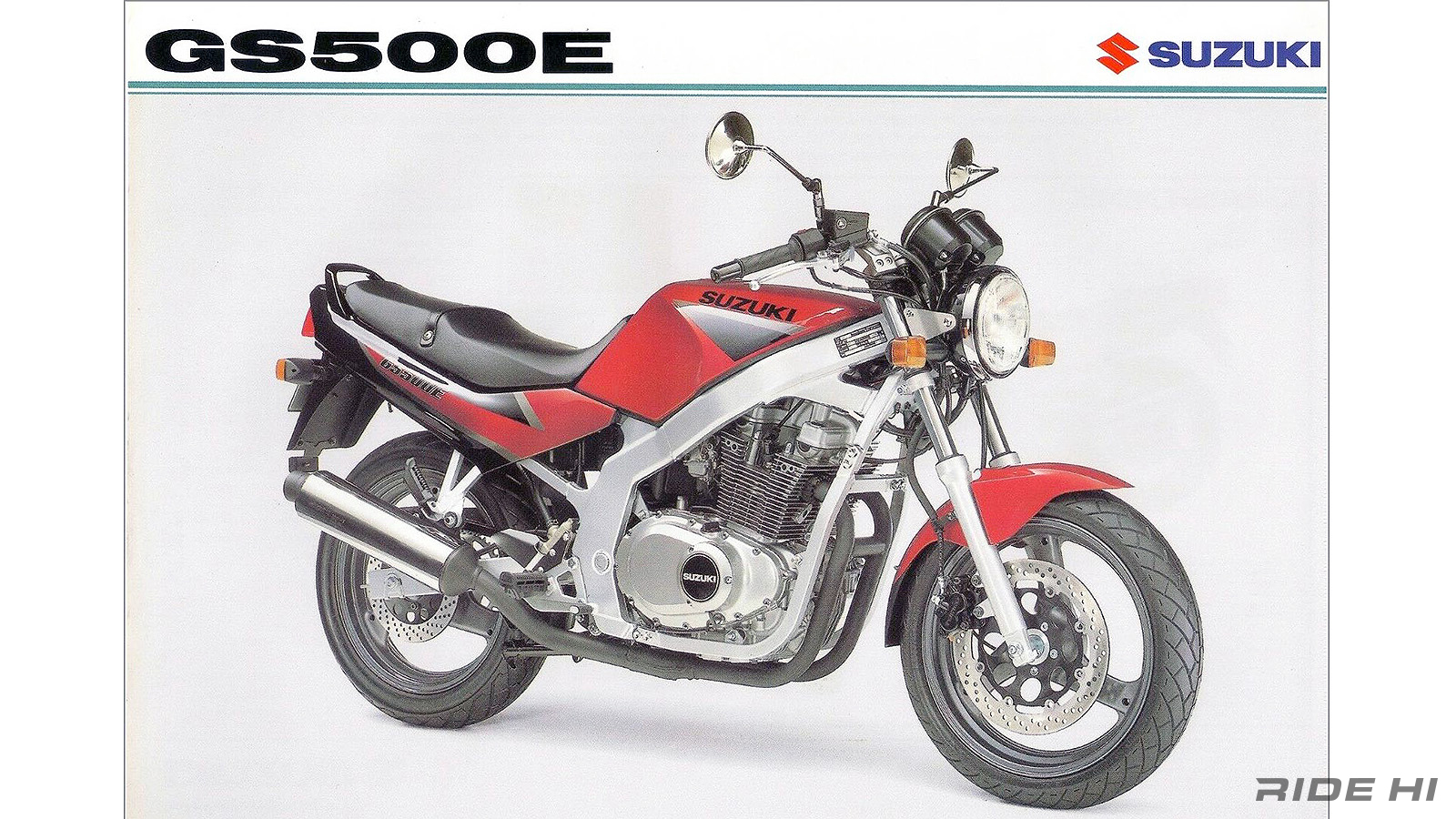

フレームはご覧のようにツインチューブ風に見えるが、スチールの角断面を効率の良いサイズで組み、乾燥で169kgと扱いやすい重量に収めている。

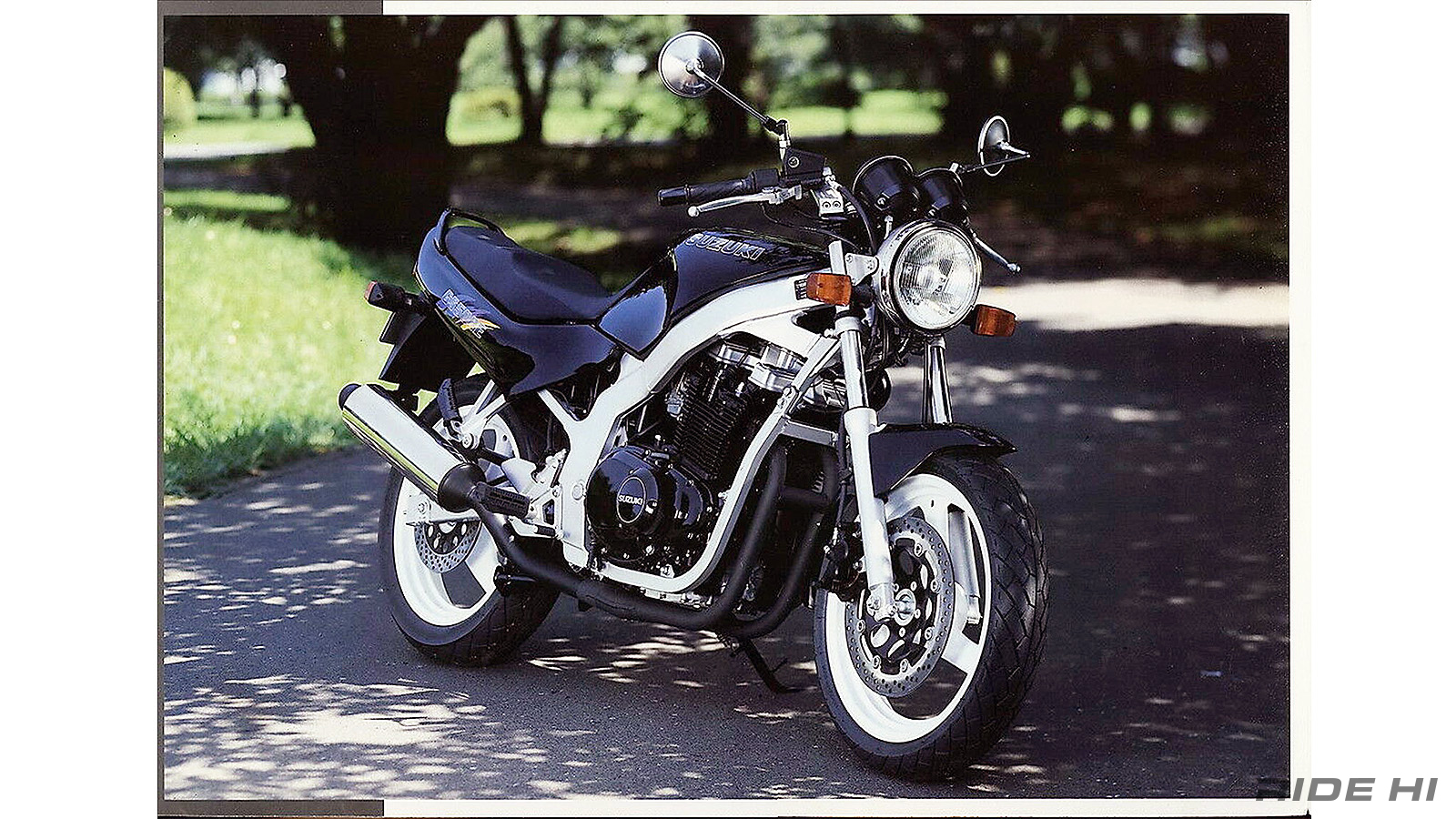

そもそも初の4ストロークエンジンで「全負荷連続2万km耐久テスト」をクリアする至上命令のもと、日本メーカー最後発に対する疑心暗鬼を吹き飛ばすクオリティを目指した経緯から、耐久性や信頼性は抜群のクオリティ。

それでいて当時39万9,000円(税別)と価格が抑えられ、ユーザーメリットの高い機種として期待されていた。

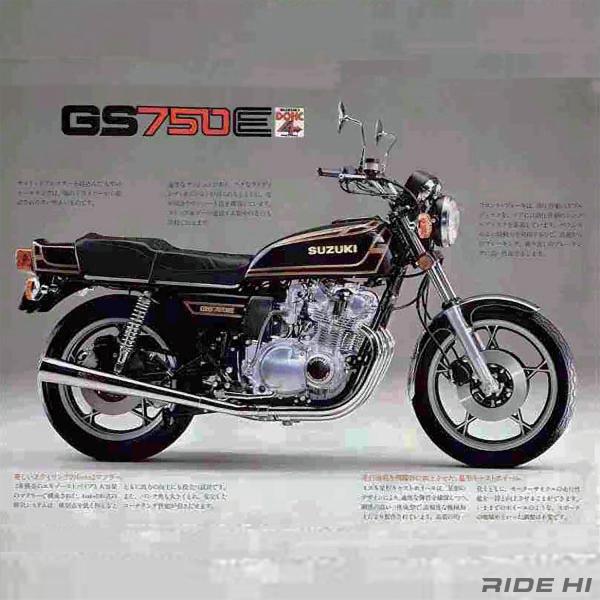

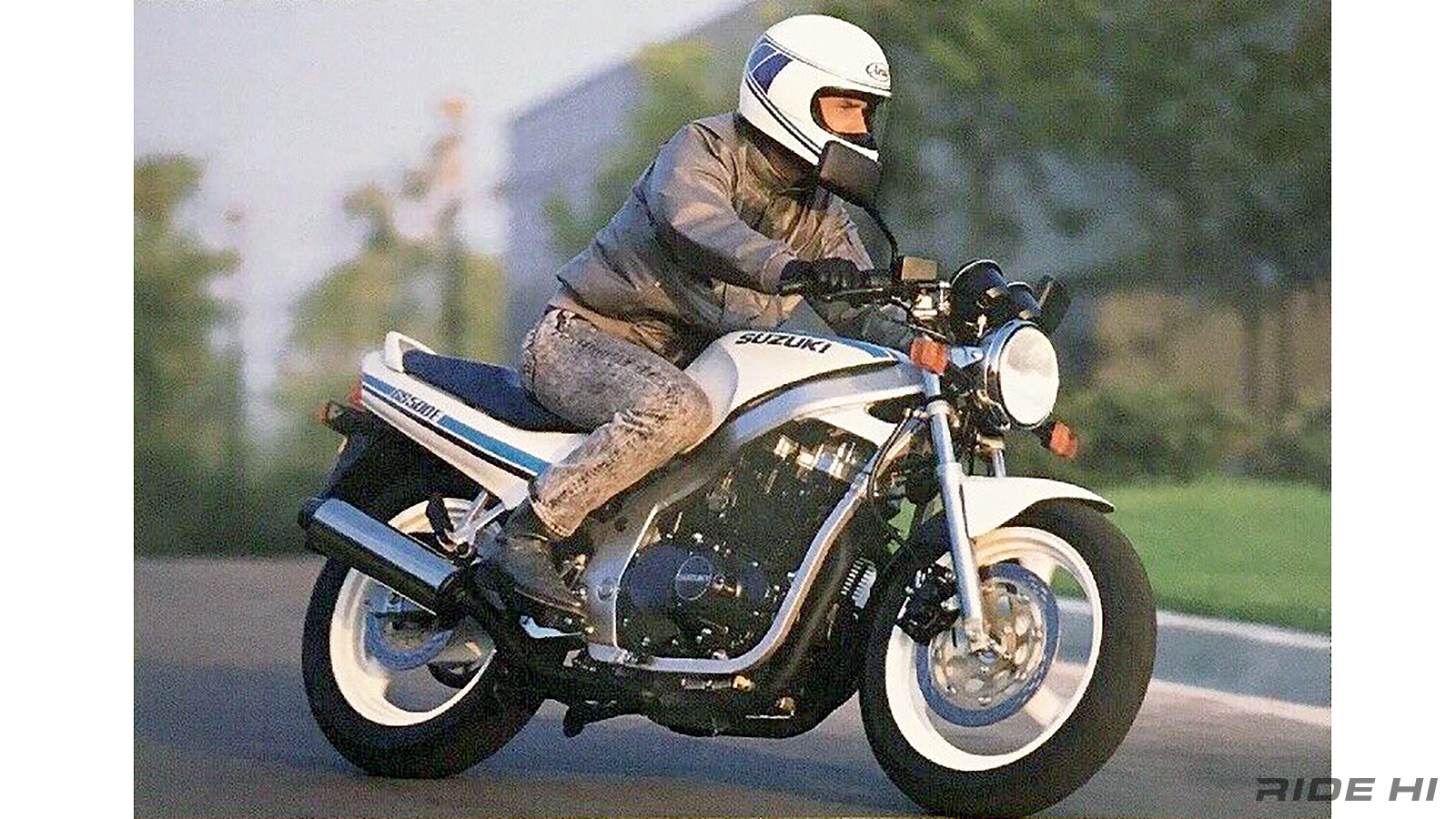

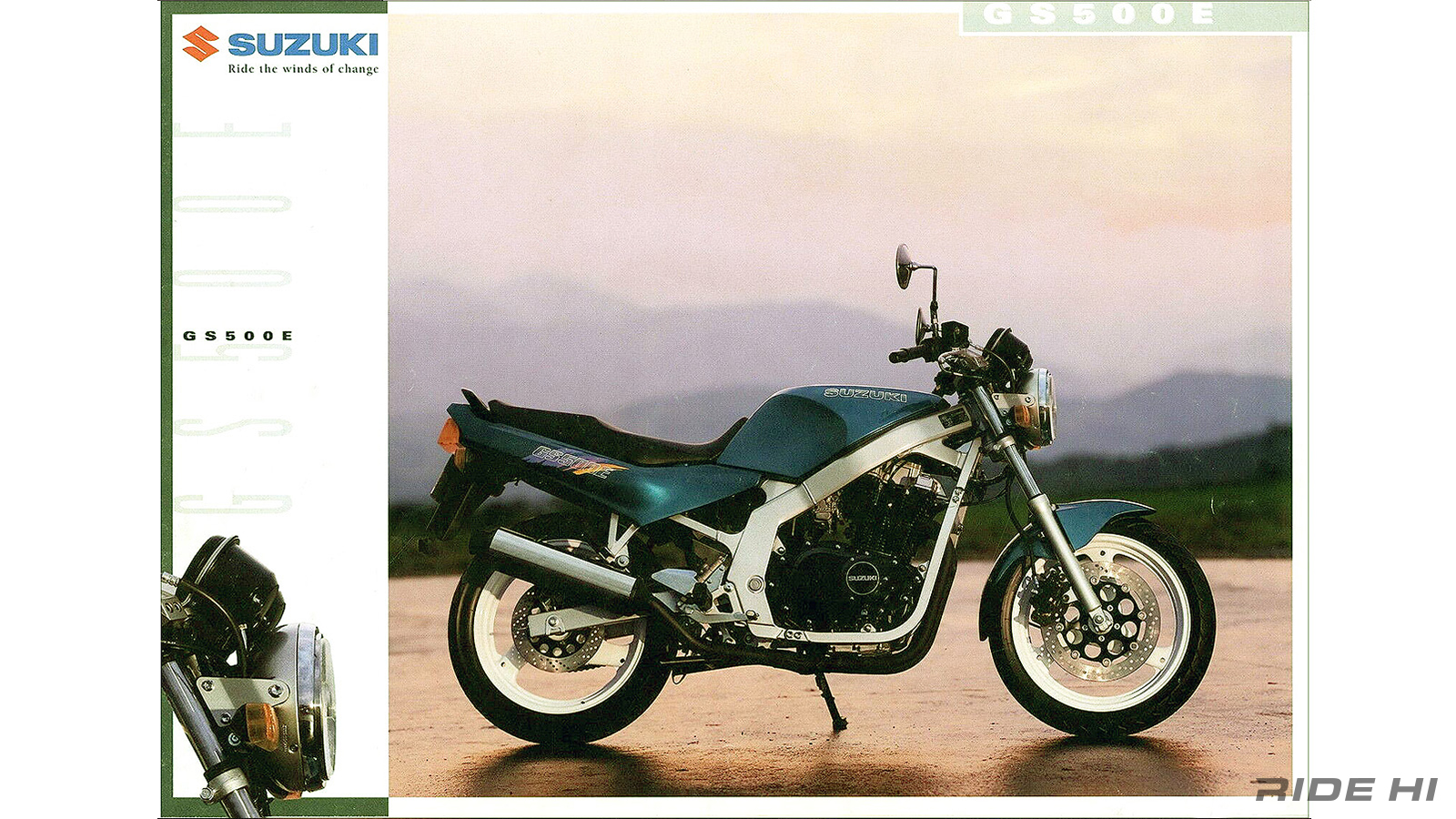

これは輸出向けGS500Eでも同様な背景から、ミドルサイズのベーシックスポーツとして低い価格設定もあってヨーロッパでは飛ぶように売れていた。

気筒あたりベーシックな2バルブ仕様のDOHCツインは、74mm×56.6mmの487cc。

46ps/9,200rpm(免許制で34ps/8,000rpmも併売)と39.2Nm/7,6000rpm(34ps仕様は34.5Nm/4,400rpm!)と、思いきり低中速域重視で日本製として特異な存在と専門誌で評価され、多くのツーリングファンが購入していたのだ。

このライバルなき状態に、1989年のリリースから1998年までほぼ10年間そのままで販売されるスズキにとってはドル箱バイク。

ただ国内向けでは1989年のゼファーにはじまるトラディショナルな4気筒ネイキッド流行りで、スタイル的にも半端に新しく地味なパラツインのGS400Eは、ほぼ見向きもされないまま。

それでもGS500E同様に1998年モデルまで継続はされていた。

この落ち着いた雰囲気のベーシックスポーツ、いまならそこそこ人気のモデルになりそうではある。