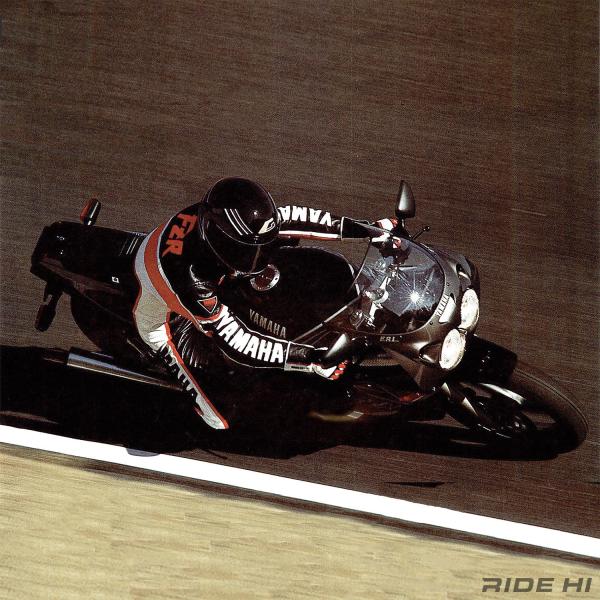

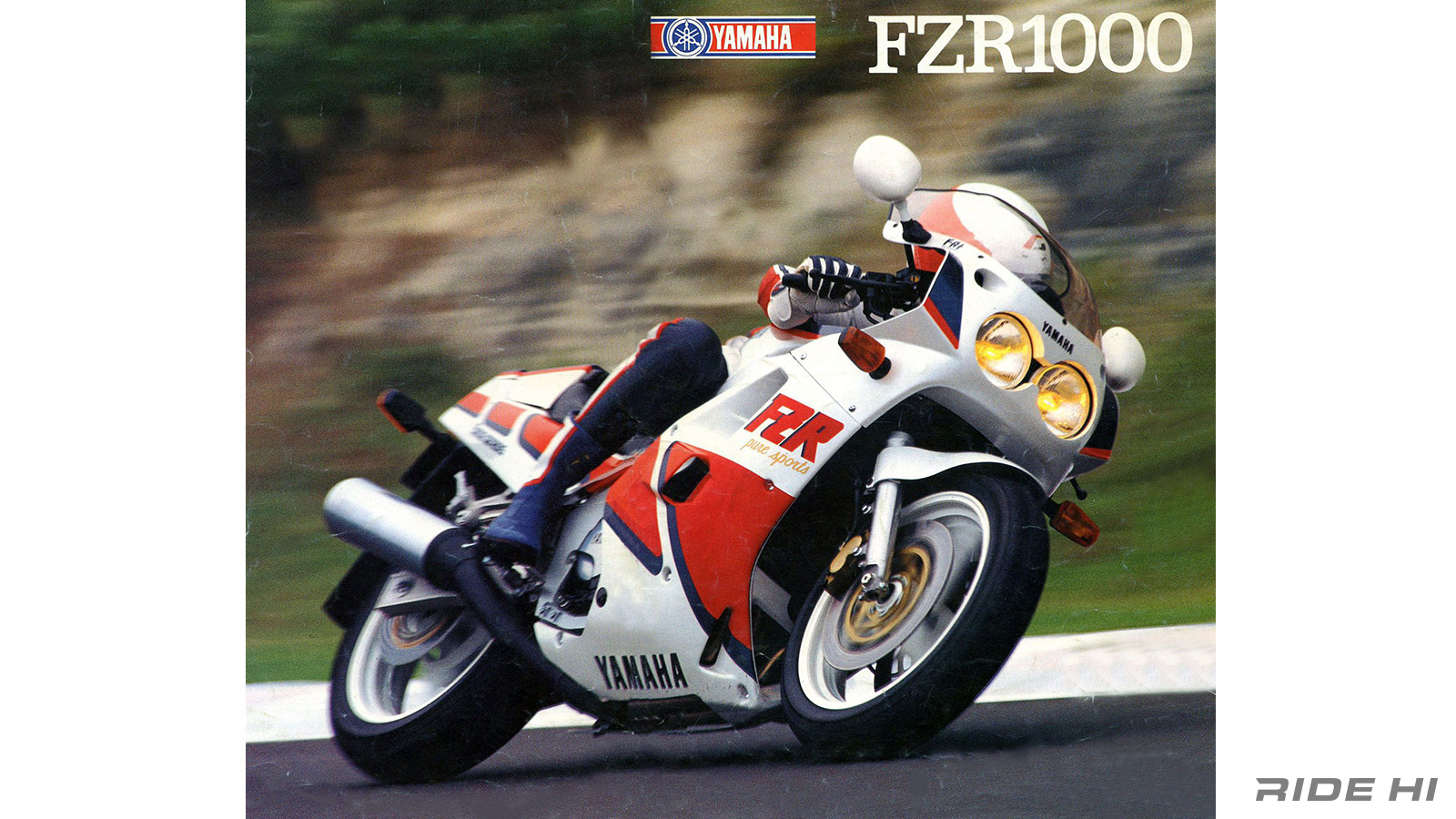

フルレプリカのフォルムが遂にリッタークラスへ及びヤマハもラインナップ!

1980年代後半になると、スポーツバイクがレプリカとカテゴリーで区別されるほど、レーシングマシン直系にまでエスカレートしてきた中、この流れに消極的だったヤマハも一転して参入をはじめた。

先ずはFZ400からFZR400へとレーシーなエスカレートがスタート、それはビッグバイクにも及ぶことになり、1987年にはFZ750をベースにフルカウルを纏うFZR1000が登場して本格的なラインアップ構築がはじまった。

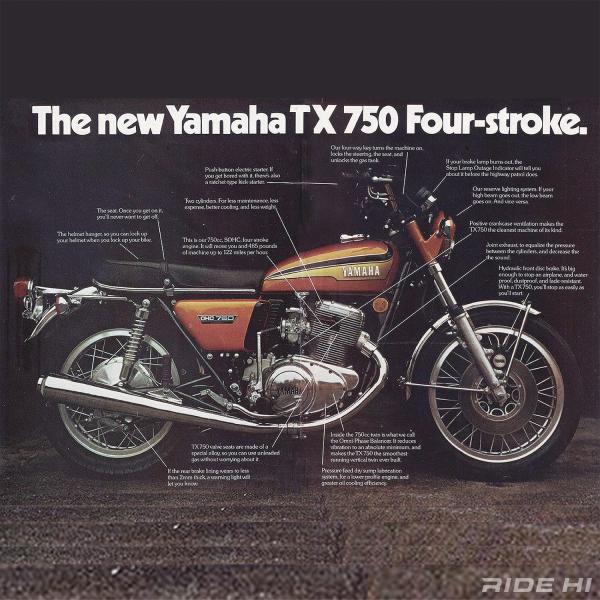

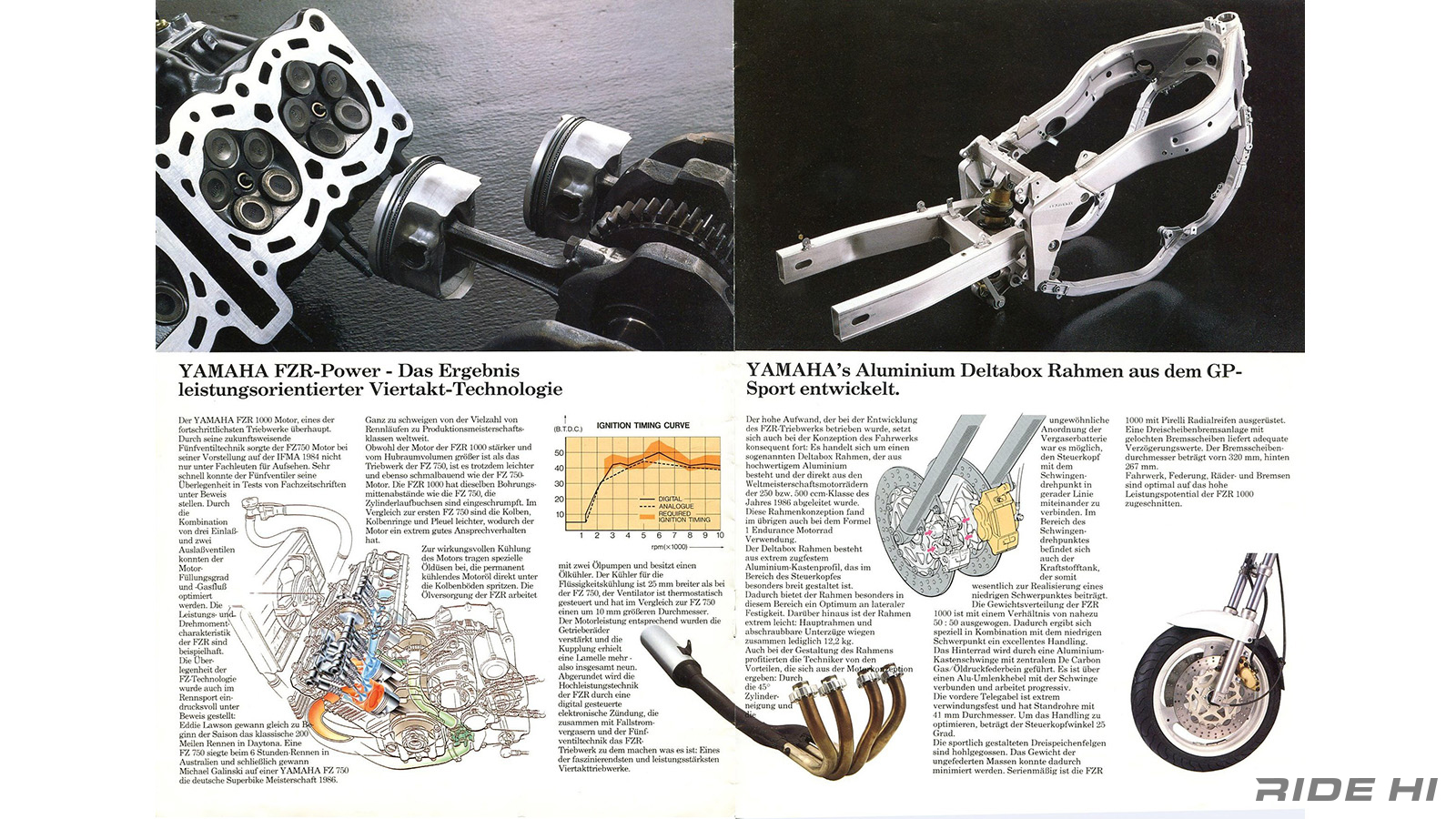

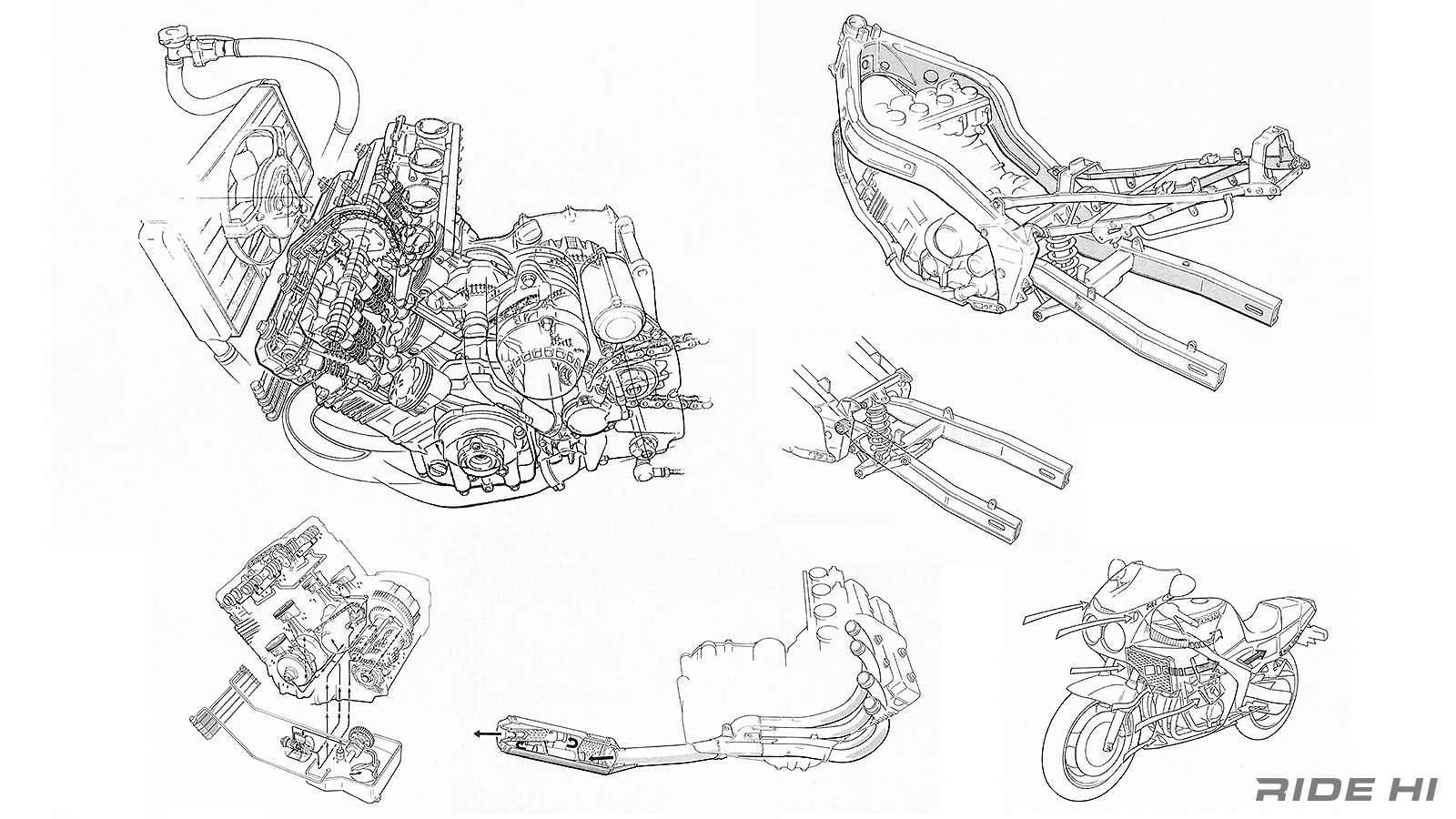

エンジンはFZ750ベースで、ボア×ストロークが68.0mm×51.6mmから75.0mm×56.0mmと同比率でスケールアップした989cc。

吸気側に3本、排気側の2本と合わせ計5バルブの燃焼室、V4エンジン開発で得たノウハウを活かす前バンク45°傾斜のシリンダーに、真上からストレート吸気するGENESISエンジン構成だ。

パワーは135PS/10,000rpmと10.4kgm/8,500rpmをスペック表示。エンジンオイルをピスト裏側に噴射して冷却するなど、既にT.T.F-1でワークスマシンを開発してきた経験からくる最新テクノロジーで冷却対策に万全を期した。

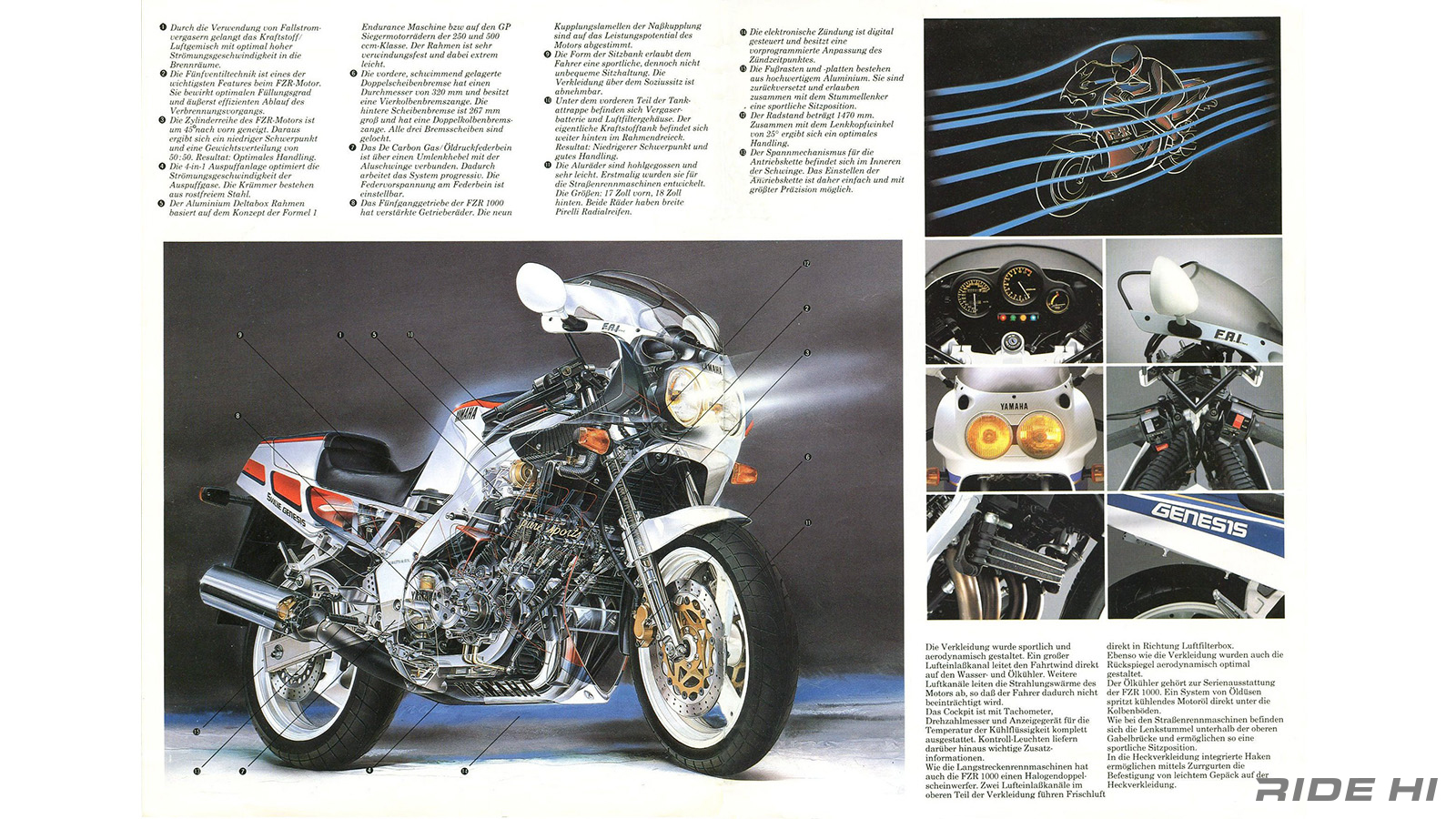

ただ前傾のレプリカのフォルムでも、各社ともリッタークラスではフラッグシップに位置づけることもあって、750ccのように6速ではなく5速仕様とツーリングを意識した設定なのはライバルと同じだが、ヤマハはそのハンドリングなどさらに徹底して扱いやすさに注力しているところが他との違い。

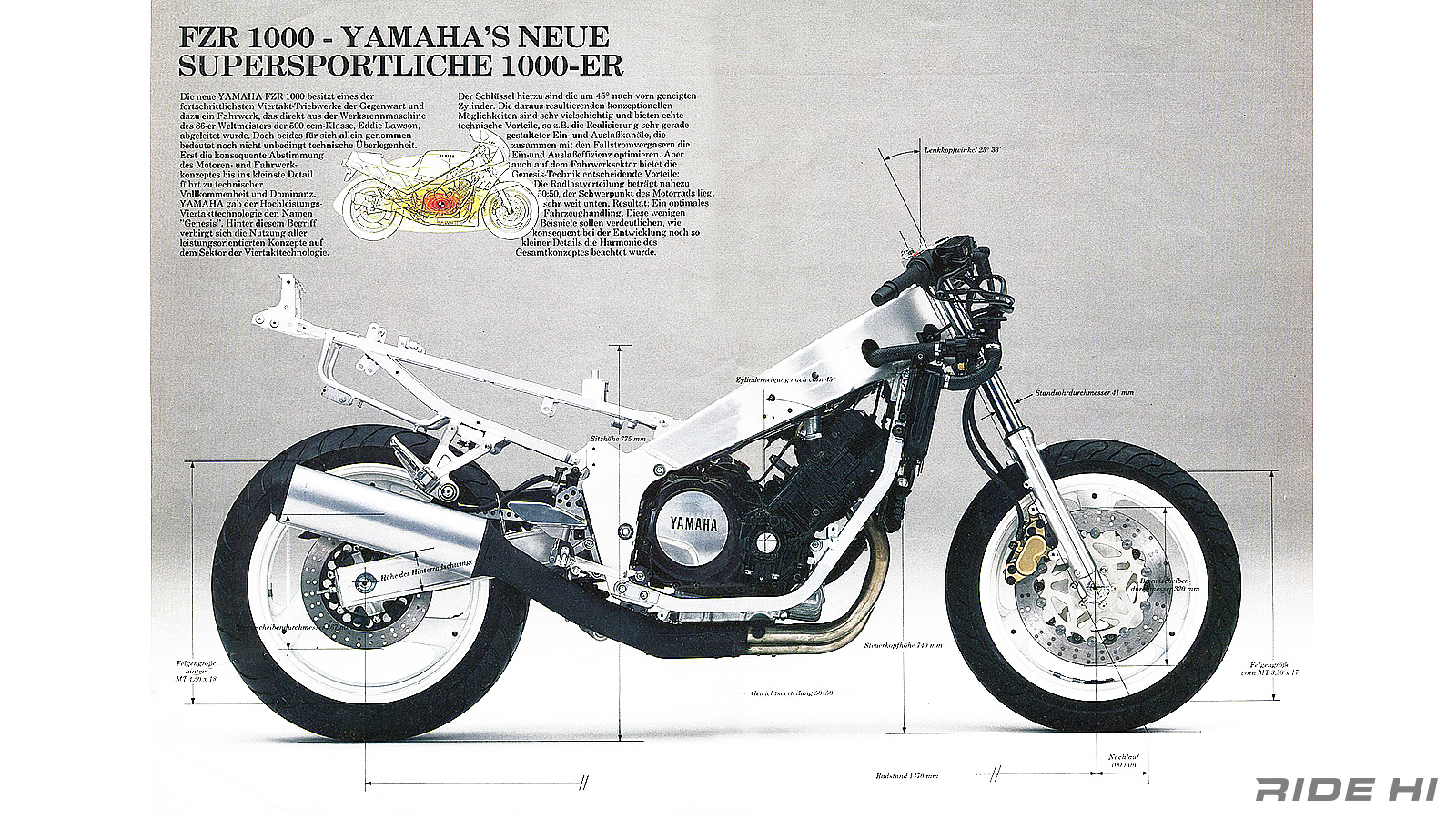

アルミ板をプレス成形したヤマハ独自のデルタボックスのフレームは。乾燥重量で僅か204kgとリッターマシンであるのを忘れさせる軽さだ。

そしてレース開発からフィードバックされた、エンジン重心とフロントのアライメントとの位置関係で、デルタボックス構成だから得られる設計の自由度から、リーン動作で変化の少ない安定したハンドリングで、さらに安定感を優先するバランスを狙った仕上がりに達していた。

それはたとえば左右へ深いバンク角でリーンを切り返すアクションで、絶対的な軽量さで軽々と動くものの、ライバルに多かった20°あたりから30°以上の深さまで、一気にスパッと傾く傾向を抑えたもの。

これは自然な軽やかさを感じさせるのに、速いアクションにチャレンジしようとすると、いわゆる鈍さが残るもったりとして動きで、腕に自信のあるライダーの評価を下げていた。

しかしヤマハは百も承知で、頑として鋭い軽快感には否定的。これだけレーシーなルックスでも、ライダー達が実際に走るシチュエーションでは疲れにくい従順さこそが最重要とのフィロソフィを貫いていたのだ。

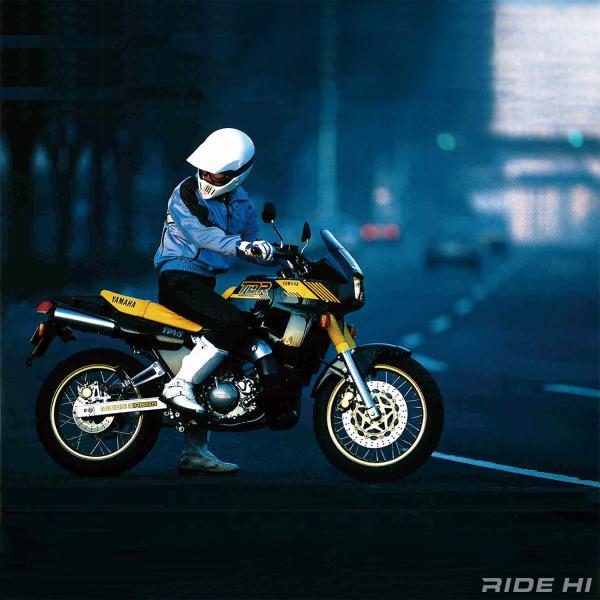

こうした見た目にはレプリカでも、FZR750系とは異なるキャラクターは、1989年にカウルのヘッドライトのフラッシュサーフェイス化と吸気ダクトをカウル上部からヘッドライト両脇として、何より排気デバイスのEXUP(4本集合部分で背圧を回転域で可変とする電動バルブ)を装着したことで、よりパフォーマンスを高めたマイナーチェンジでも守り通していた。

ただ時代はライダー側もレプリカに馴染み、コーナリング・パフォーマンスをリッタークラスのレプリカでも求める層が増えてきたため、これまで前傾45°だったシリンダー角度をワークスマシンYZF750の設定となっていた前期35°へやや起こして、素早いリーンでのニュートラルな軽快感とする変更もうけていた。

その後1991年からは倒立フォークなど様々レーシーな方向へと変遷を重ね、スーパーバイクとなってフラッグシップ的な位置づけから解放、一世を風靡したYZF-R1へと辿っていくのだった。