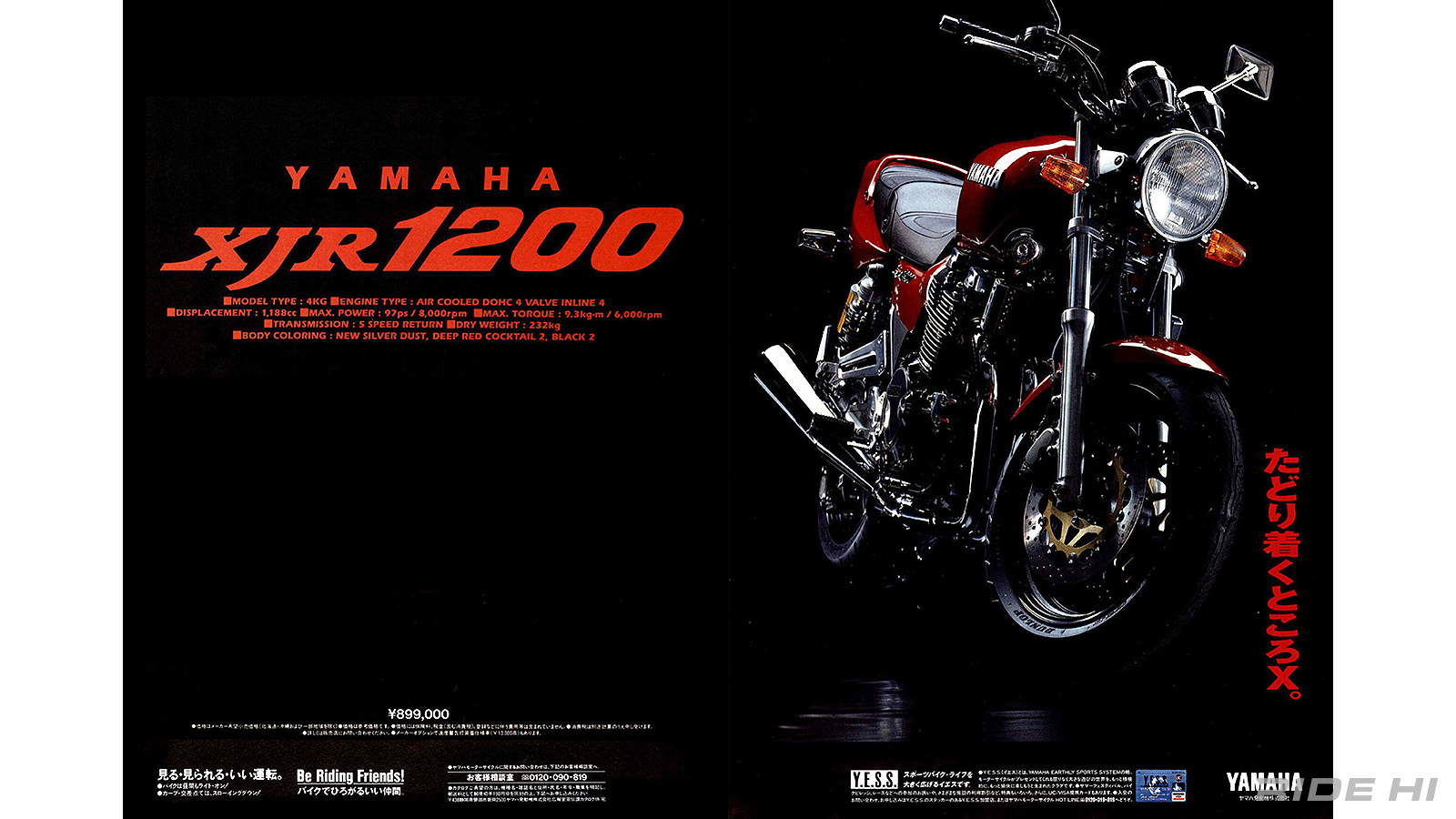

最後発のビッグネイキッドは、あるべき姿をフォーカスするまで時間をかけてキメ細やかなつくり込みに徹する!

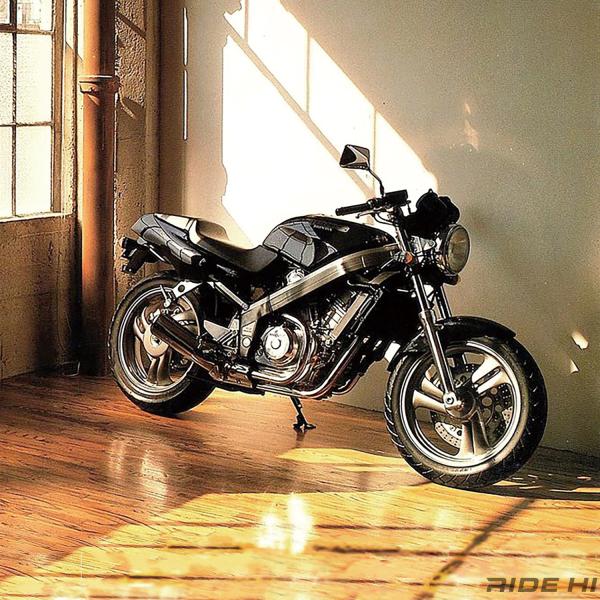

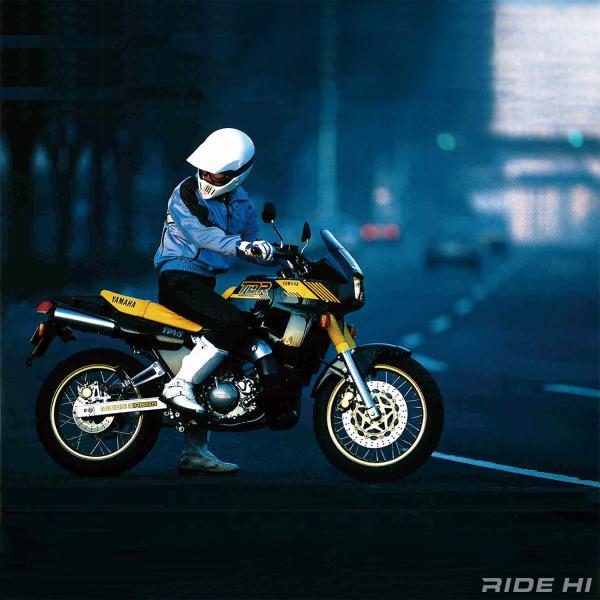

ヤマハXJR1200の登場は1994年、ライバルからビッグネイキッドがリリースされる流れに、2年以上も遅れての投入だった。

時間をかけた理由は、開発コンセプトを絞り込むのに手間取ったから。

ライバルたちはビッグネイキッドを大柄で威風堂々としていればイイとわかりやすかった。

しかしヤマハは、大柄でも乗りやすいハンドリングとするには何を優先してどうバランスさせるのかなど、具体的な開発への取り組み方の議論で紆余曲折していたのだ。

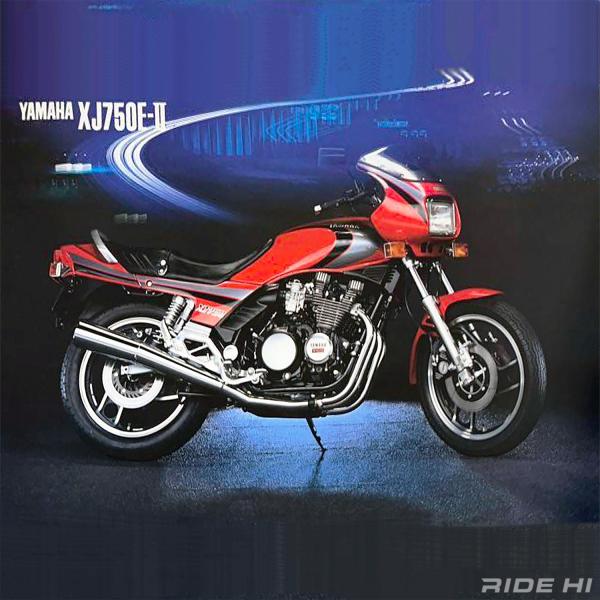

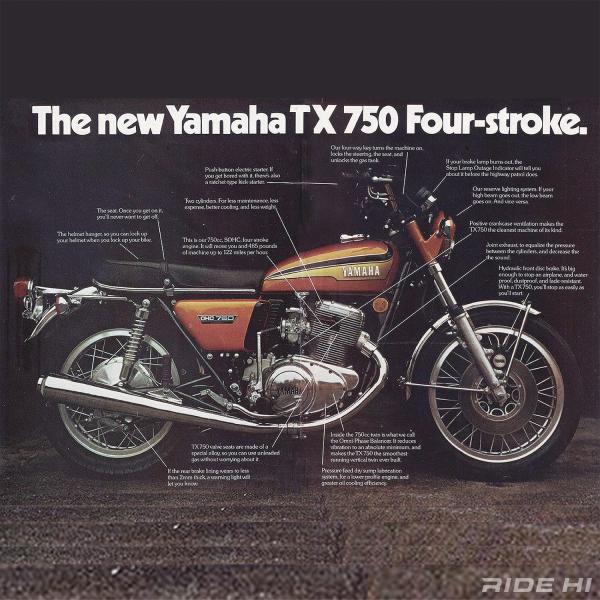

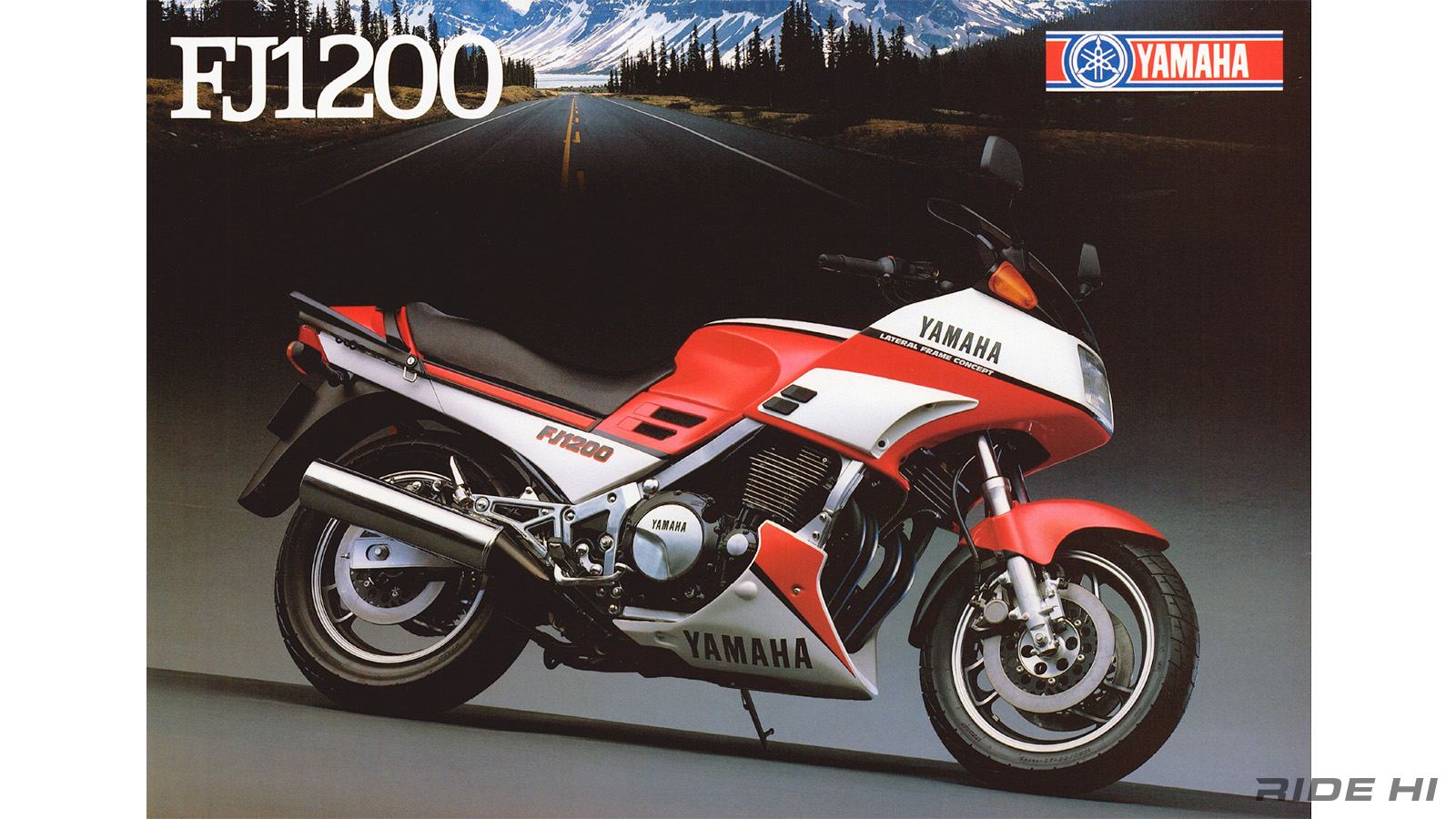

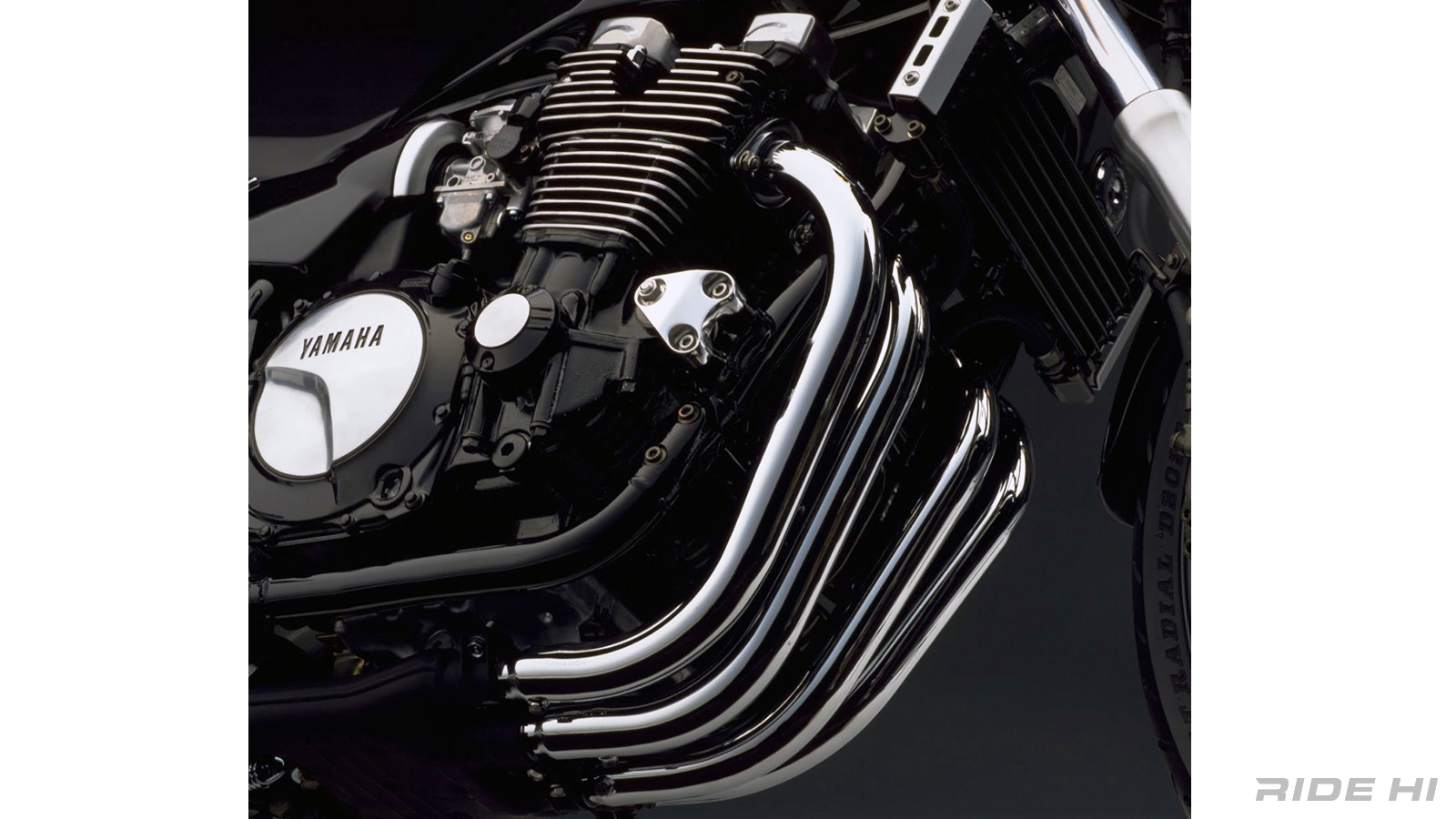

ヤマハには1984年からスーパーツーリングモデルとしてヨーロッパへ投入していた、FJ1100の空冷4気筒エンジンが存在していて、翌1985年からはFJ1200へと拡大されていた。

このエンジンをベースにネイキッドを開発するのは容易く思えたのだが、それがなかなか実現しなかったのは、開発スタート時点でこのプロジェクトが日本国内専用と大型では滅多にない条件だったからだ。

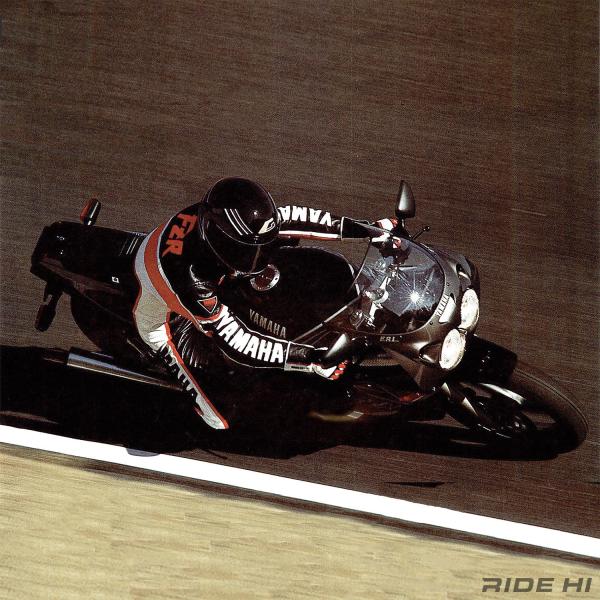

つまり、海外向けでは必ず伴う160km/h以上の高速クルージングを最優先する必要はなく、国内のタウンスピードから80~100km/h領域に的を絞れるため、乗りやすさだけでなく感覚的にもキャリアを積んだライダーが魅了される醍醐味との両立など、お得意のハンドリング重視をさらに高いレベルでの融合が狙えることになる。

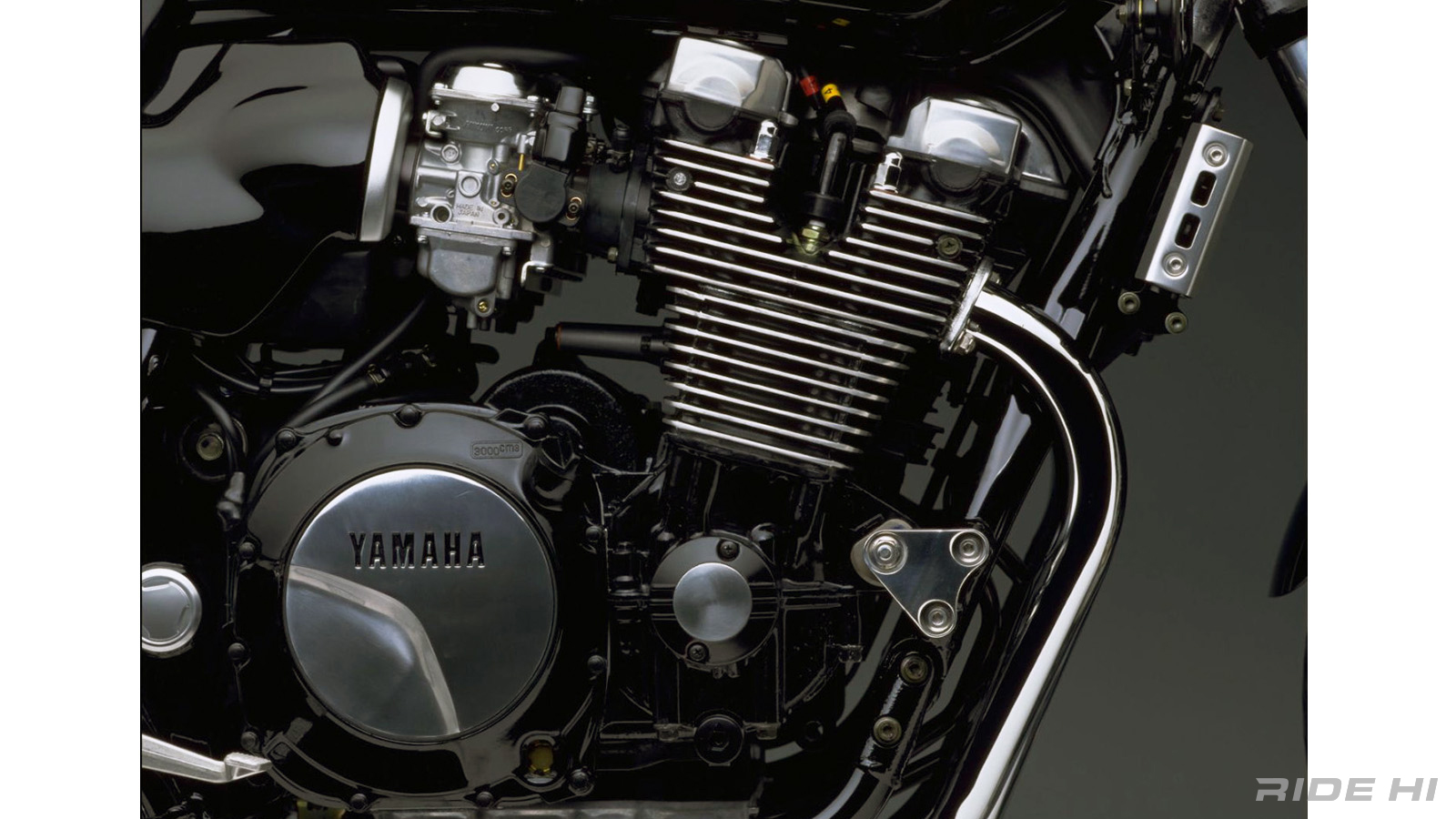

このためFJ1200が中速域重視のエンジン特性で、カムタイミングなどそのまま踏襲できたが、極低回転からのレスポンスやコーナリング中にトラクション効率を感じられる力強さにもこだわり、キャブレターにスロットル(開度)ポジションセンターを装備、点火タイミングの細かなマッピングでスムーズ且つ躍動感のある感性を込めていた。

たとえばパイプのダブルクレードル・フレームは、メインチューブに外径38.1mm(肉厚2mm)と、剛性に余裕がありつつしなやかさによる感性への馴染みやすさを与える設定としているのだ。

さらにレプリカブームでスポーツバイクのフレームは、アルミの角パイプやデルタBOXフレームなどが主流で、久しぶりのスチールパイプによるトラディショナルなダブルクレードルを、キャリアのあるベテランに溶接で組み上げていく再教育を依頼するなど、バイク歴を積んだユーザーから評価が得られるよう準備する念の入れようだった。

またリヤサスペンションに、オーリンズの多段バルブによる激しい動きでも油圧で硬くならない逃げを内包した高機能ダンパーを、ライセンス生産で国産化して標準装着する贅沢な仕様としている。

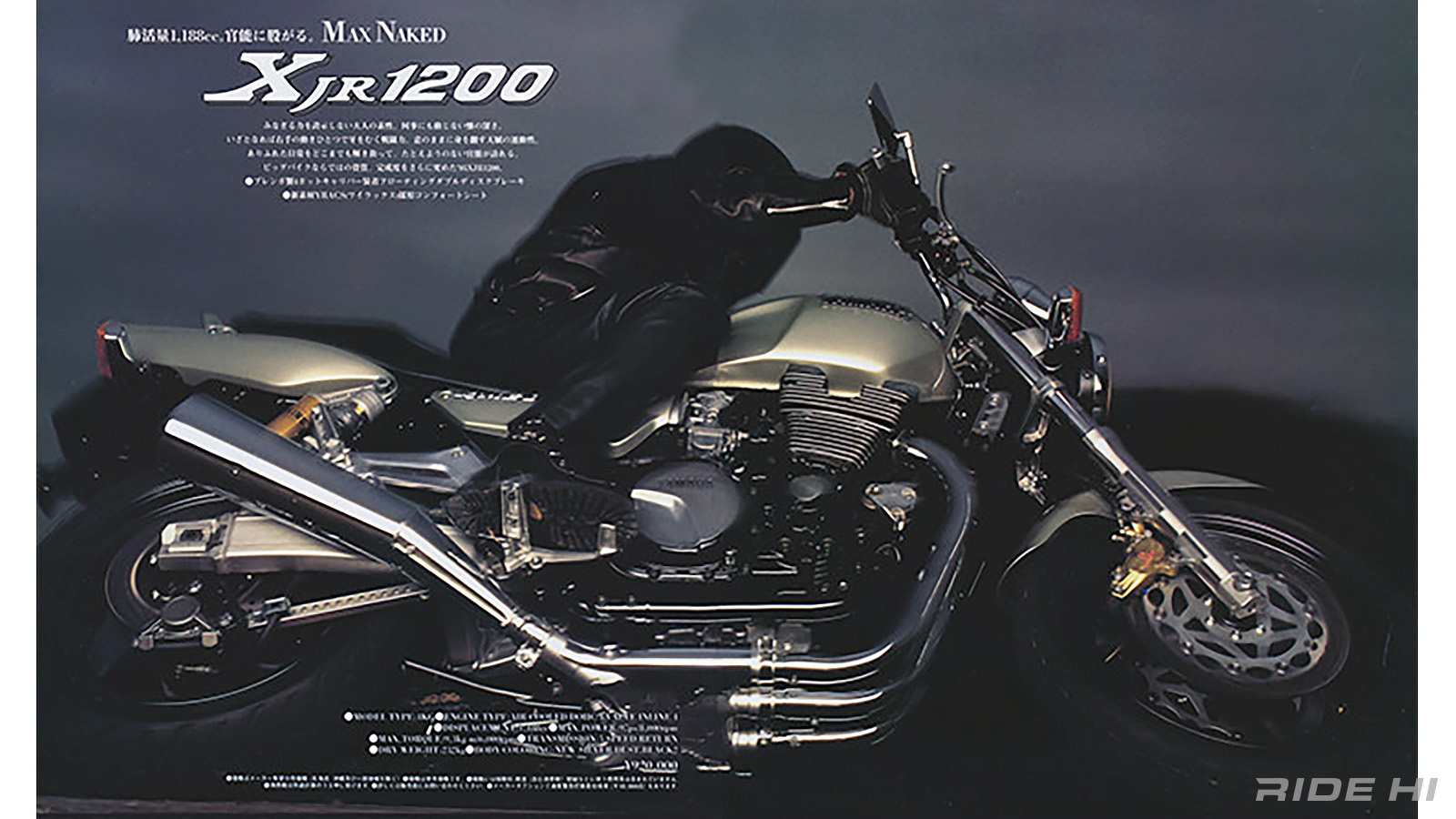

こうしてビッグネイキッドらしさを湛える大きさをアピールするフォルムながら、跨がると驚くほどコンパクトで、重さを感じさせない安定した運動性のハンドリングを達成、一躍人気モデルとなっていった。

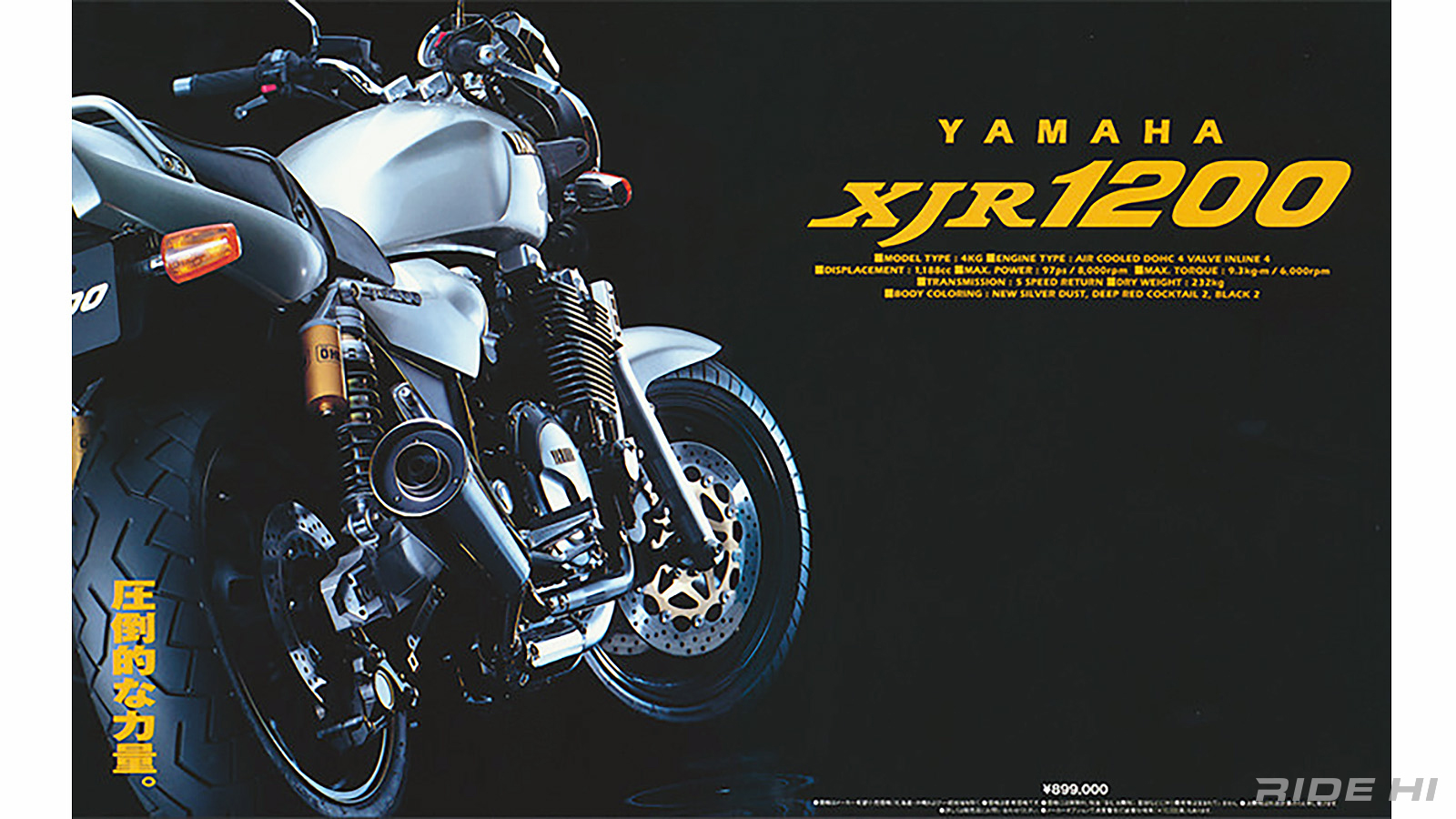

スペック表示されていた1,188ccで97PS/8,000rpm、9.3kg-m/6,000rpmは、232kgと他と較べると軽量だったこともあり、感覚的にバイクと対話がしやすい信頼感が評判になるなど、まさに狙った通りの評価へと結びついたのだ。

このプロジェクトでは、テストライダーだけでなくエンジニアも試乗して評価を積み上げるプロセスを経ていて、人間の感性を伝え継承していくためのヒューマノニクスも活用、いわゆるヤマハらしさをわかりやすく共有する試みも功を奏したという。

バイクは感性を楽しむ乗り物としての位置づけを、より明確化していこうとするヤマハの姿勢を心強く思えた感銘はいまも忘れられない。

この好調な滑り出しに勢いをつけようと、オトナ向けのジェントルな雰囲気だけでなく、スポーツ性を強調するSPバージョンも加えられた。

後にフロントのブレーキ・キャリパーをイタリアのブレンボ製としたり、ビッグネイキッドでもハンドリングを楽しむカテゴリーとしての認識が広まっていったのも、ヤマハらしいファンとの結びつきとして当時を象徴する流れだった。