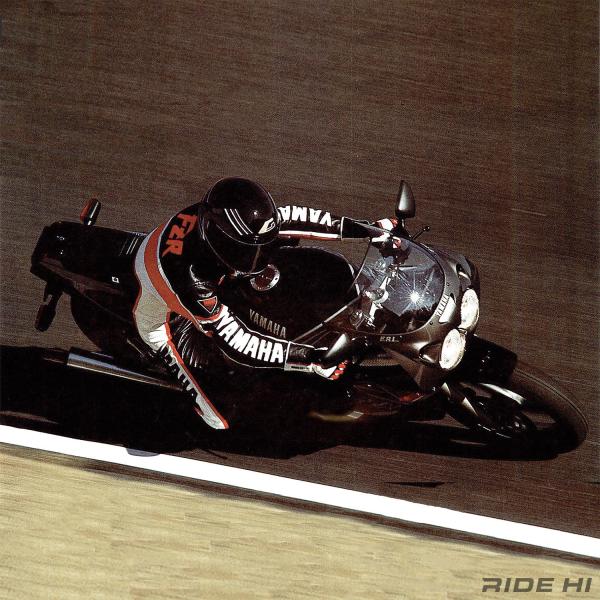

ワークスマシンYZRに市販レーサーTZとの併行開発で妥協のないハイエンドマシンへ進化!

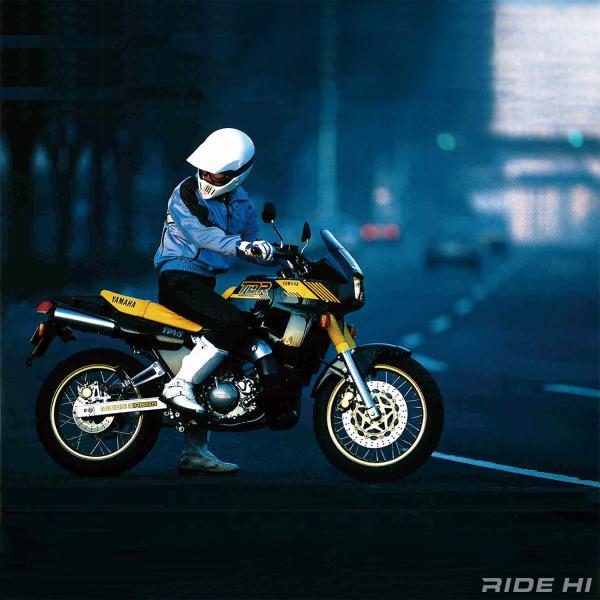

1991年、ヤマハは市販2スト250では初の1軸Vツイン、TZR250Rをリリース。それはエンジン型式のみならず、頑なに守り抜いてきたレプリカであっても公道での親しみやすさを優先していたヤマハ流儀を、初めてかなぐり捨てた画期的なピュアレプリカだった。

そのため開発陣は、世界GPを闘うワークスマシンYZR250に試乗、最高峰のレーシングマシンが如何に緻密に設計され、ハイパーながら意外なほどライダーの感性に馴染みやすくライディングを夢中にさせるのか身をもって体験したのだ。

大事なことはエンジンの重心位置やフロントはもとより後ろまわりを含め全体に理想のアライメントへどれだけ近づけるかで、YZR開発から市販レーサーTZへと進められていくそのプロセスを共にしながらNewTZR250Rプロジェクトは具体化していった。

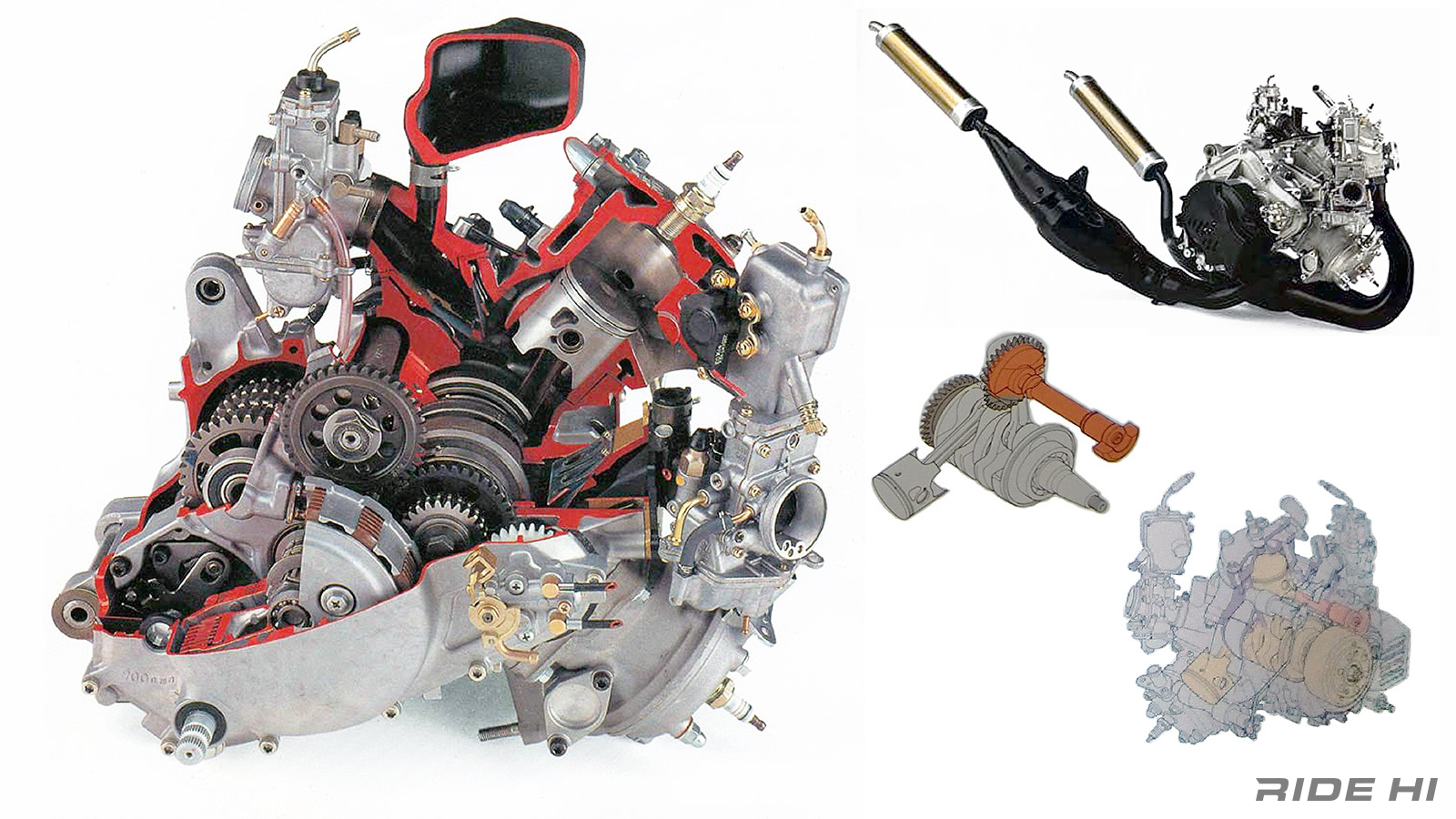

1軸VツインのワークスマシンYZR250は、1987年から2シーズンで吸気レイアウトの変更など大英断を繰り返し、1989年に1軸(偶力)バランサーとエンジンのリジットマウントなどで一気に進化、1990年にコシンスキー選手が世界タイトルを手中に収めていた。

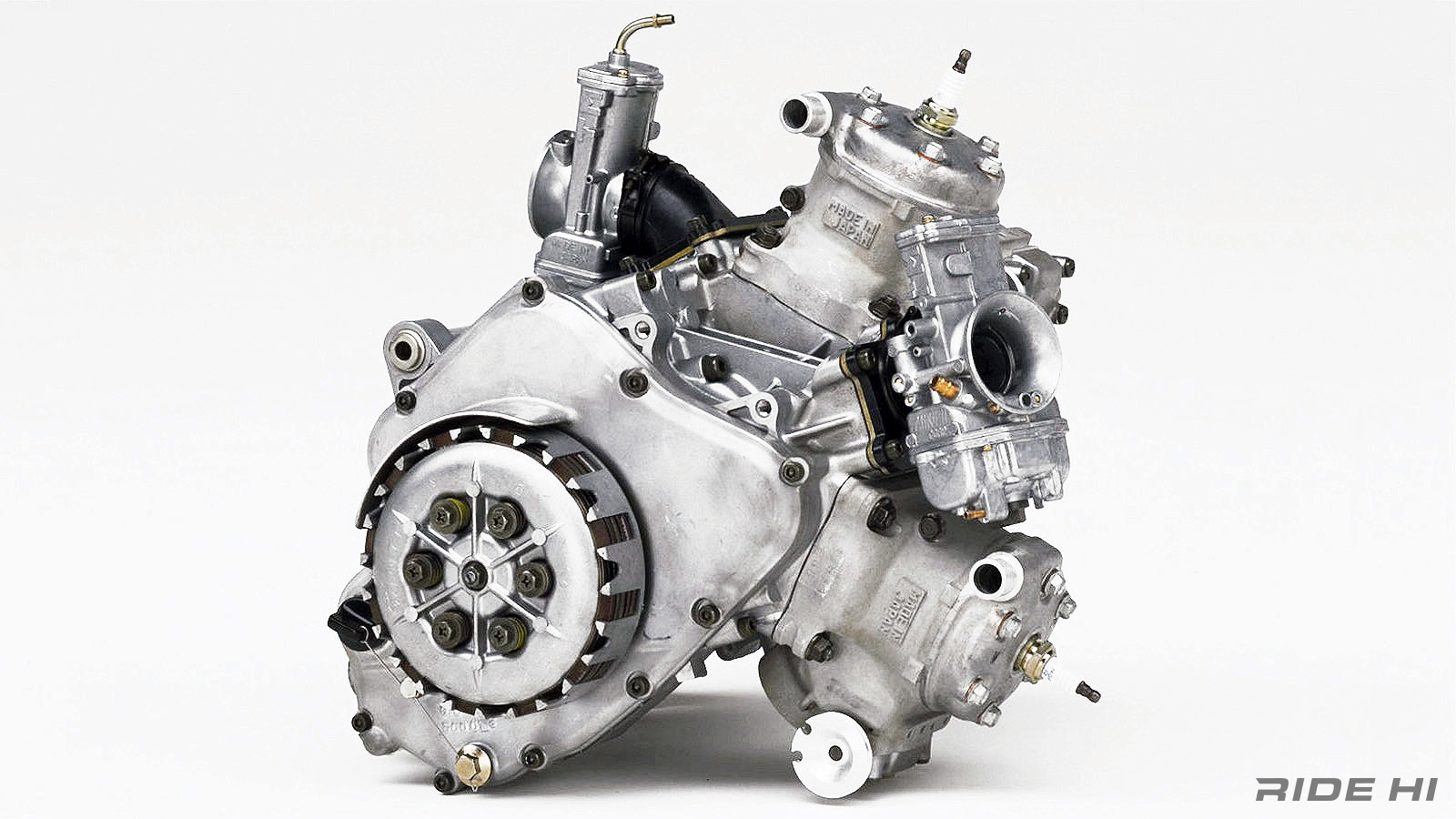

この1989年YZR250をベースに同じ1軸Vツインの市販レーサーTZ250用に量産エンジンを設計、そして公道レプリカTZR250RのエンジンもTZ250と肩を並べて開発された。

まず90°Vツインは1次振動がバランスされているのに、なぜ1軸(偶力)バランサーを駆動しているかを説明しよう。

レーシングマシンはオーバーラン特性といってピークの回転域を超えてもコーナーによってはそのまま引っ張っていけるほうが優位なケースがある。

ところが90°Vツインでは横並びした独立クランクから物理的に2次振動が発生するため、このシェイクする抵抗が高回転域でアタマ打ち的な伸びを止めてしまうのを1軸(偶力)バランサーで防ごうというのだ。

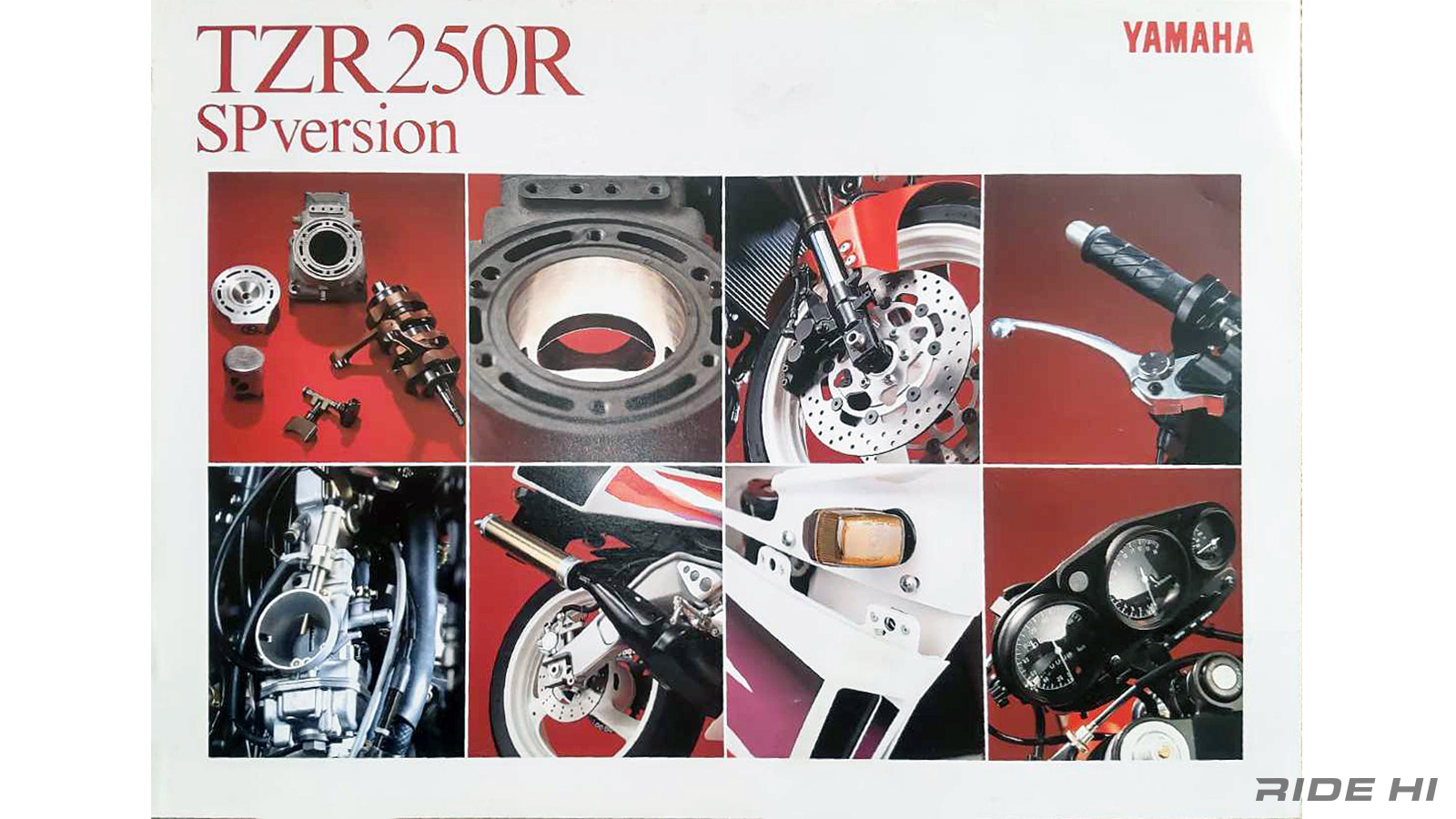

またクランク軸を支えるベアリングも、3点と最小限な構成としてコンパクト化、ふたつのキャブレターがレイアウトから離れてしまうためエアクリーナーがそれぞれに独立していたり、レーシングマシンと同じカセット式の6速ミッションはサイドカバーを外すだけで組み換え可能な、レース出場も視野に入れたSPバージョン前提という超ハイエンド仕様となった。

スペックは56.0mm×50.7mmの249cc。自主規制上限の45ps/9,500rpm、3.8kgm/8,000rpmで乾燥重量は126kgに納まる。

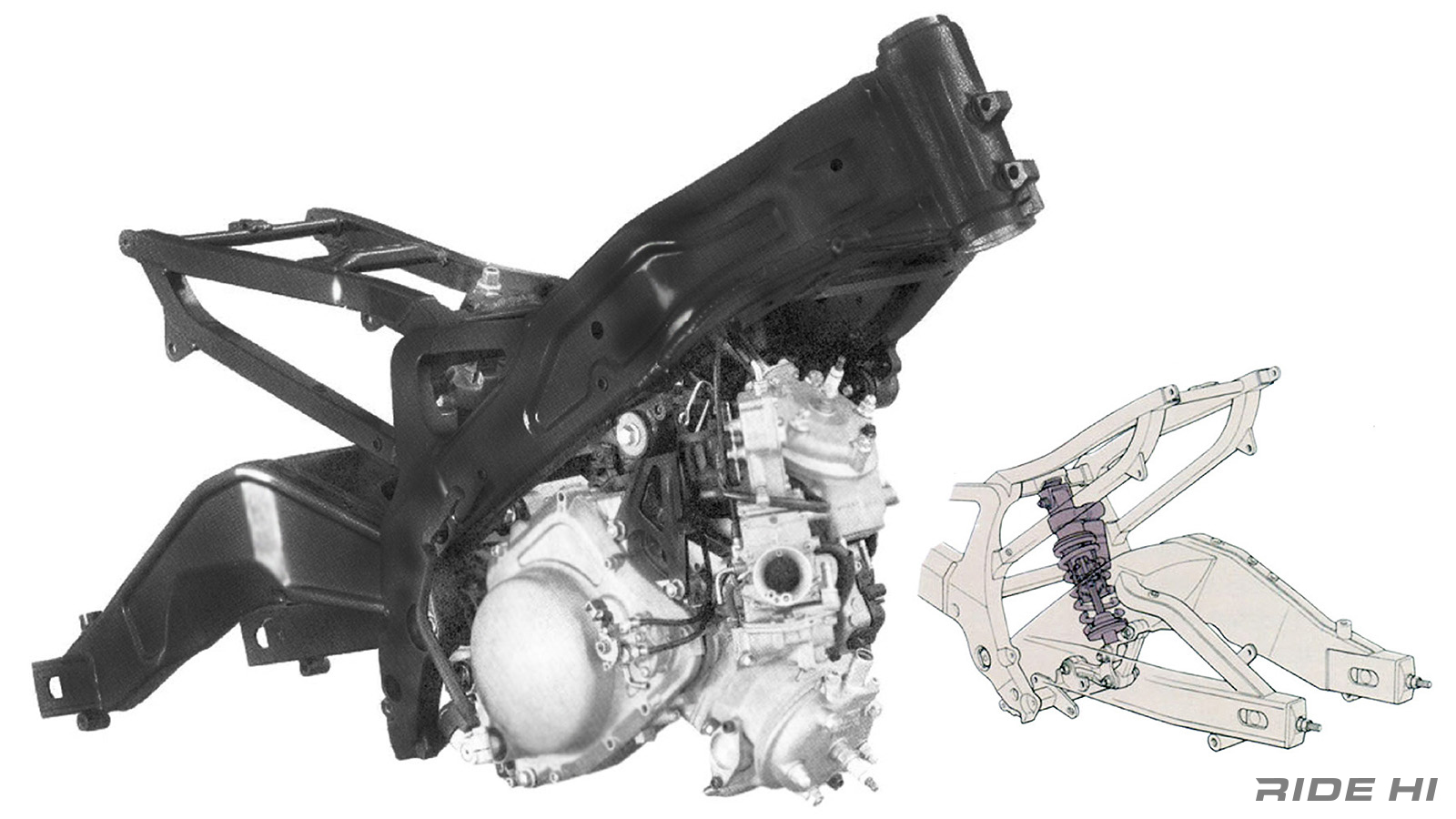

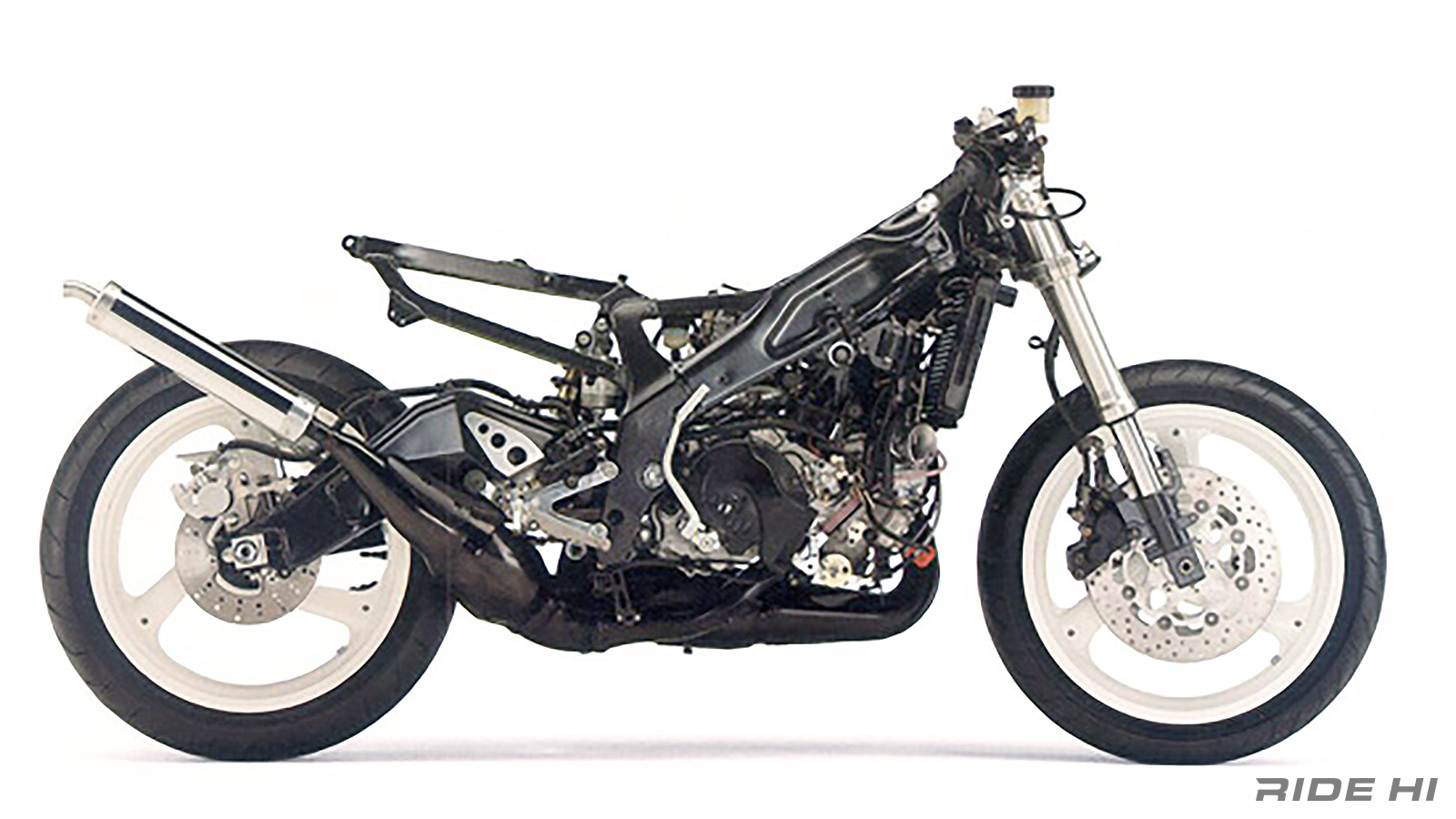

シャシーのほうも黒い仕上げのアルミ・デルタBOXフレームが半端ない剛性を与えられていた。

それは他の引き抜きツインチューブと違って、アルミ鋼板で組む自由度の高い型式ならではの、エンジンのカタチに沿ったデザインで思いきりコンパクトに見えているが、市販車として考えられる荷重領域を遥かに凌ぐ、明らかにサーキットで闘う剛性レベル。

またエンジンのクランク軸位置を、前輪の接地点から570mmの最もニュートラル範囲が広いポイントへ置き、キャスター角24°00''にトレール90mm、ホイールベース1,340mmに対しスイングアーム長を590mmと長めに稼ぐアライメントへトライ&エラーを繰り返した末に落ち着いたという。

そしてエンジン側ドライブ軸とスイングアーム・ピボットに後輪のアクスル軸とを結ぶ、アンチスクワットのアライメント設定を、スロットルを開けてすぐ後輪のトラクションが旋回と安定を強める設定にしてあるとアピール、こんな専門的な言及をカタログで謳うメーカーは当時もいまもほぼ例がない。

というほど、TZR250Rは緻密に模索と実践を繰り返し検討を積み上げた自信作だったのだ。

そうしたプロセスで開発されただけに、市販が開始されるタイミングでレース出場へ近い位置にあるSPバージョンを同時リリース。むしろ予約を内々呼びかけていたこともあって、発売日には既に手に入りにくい状況だった。

果たして走りだしたTZR250Rは、その剛性感の高さからハンドリングが軽快ではない頑固な面を想像させたが、実際には精緻なアライメントが正確に機能して鋭さを伴う運動性で、腕に覚えのあるライダーには絶賛されていた。

ただ忘れてならないのは、ライディングポジションも下半身のホールドをはじめ、マシンに身体が面で接する部分を利用できるノウハウを持っていて、車体へ荷重をかける勘ドコロを掴んだライダーでないと、一瞬の荷重抜けなどで途中で旋回が弱まる、まさに本物のレーシングマシンに近い難しさも内包していた。

いずれにせよ、中途半端ではないピュアレプリカをヤマハが手がけるとこうなるという説得力の高さが魅力だった。

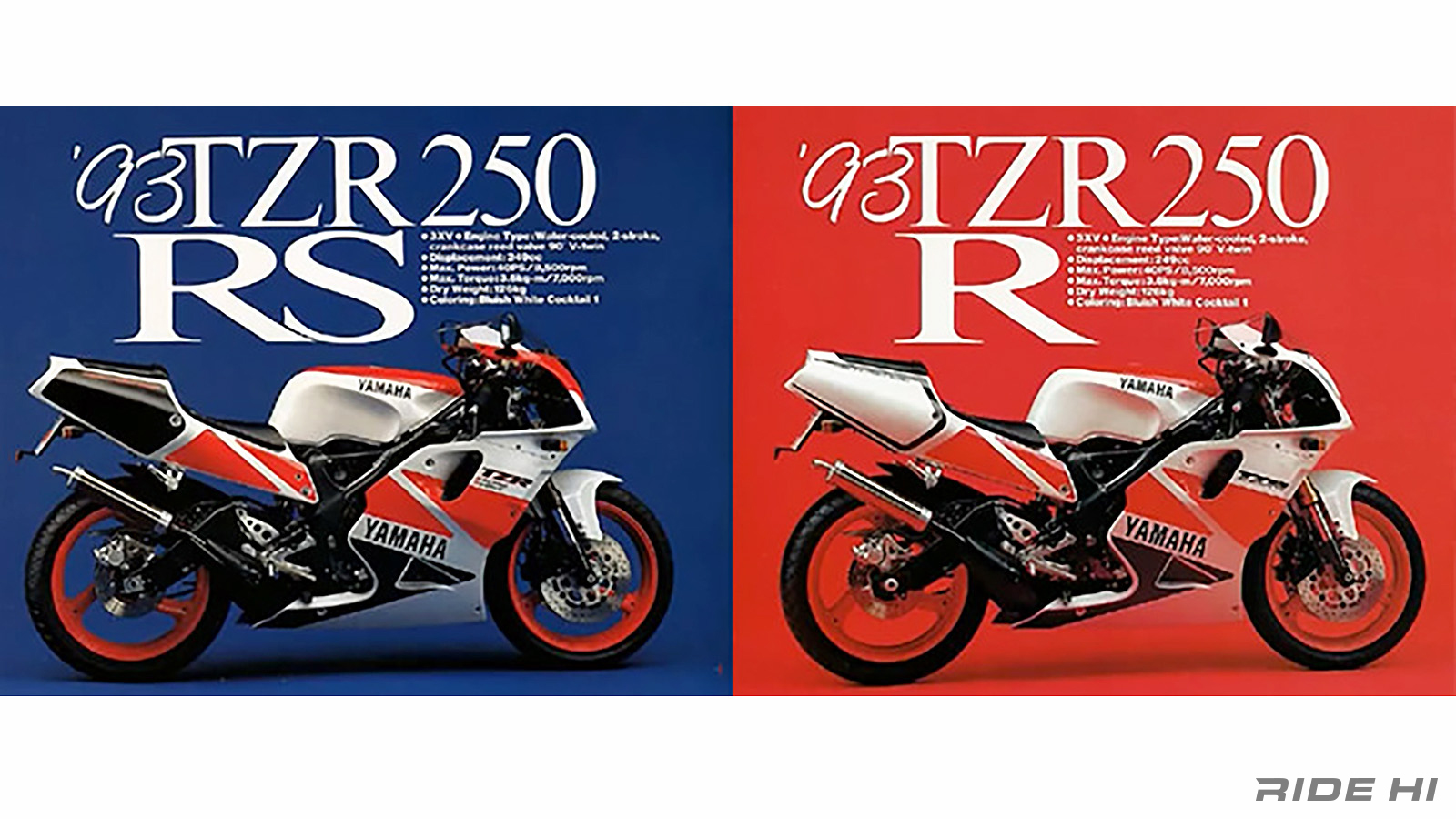

さらにこのカテゴリーでは当然のSPバージョンに装備した乾式クラッチを、一般向けのモデルにも搭載した中間モデルのRSを1992年から投入、信号待ちで乾式ならではのバックラッシュ音に魅了されていたのも時代性のひとつだろう。

またヤマハのレーシングマシンのコーポレートカラーだけでなく、一部のファンに人気だったブラックでツートン、そしてブルーでもコントラストをみせるセンスもさすがといわせていた。

そして1993年には新たな馬力規制で40psへと出力ダウン、RSはそれにもかかわらず足回りをグレードアップ、SPバージョンでは何とシリンダーを市販レーサーTZ250仕様とする出血サービスぶり。

翌年の1994年モデルではRSとSPのみで、ベースモデルはカタログから消えるという終焉が近づくのを感じさせた。

このイヤーモデルだけフレームが黒くないアルミのシルバー塗装。

次いで1995年には、3WAY YPVSなど最新のデバイスへと進化、フレームも再び黒くなりSPRバージョンのみとなった。

既に2スト250ccレプリカは、レースでの盛り上がりもピークを過ぎていて、1995年モデルが残った在庫が出払うまで販売されたが、生産には終止符が打たれていた。

画期的な1軸VツインTZR250Rはヤマハにとっても有終の美を飾るに相応しい存在であったのは間違いない。