天才エンジニアのファビオ・タリオーニは、ドゥカティを世界でどこにもない個性のモーターサイクルへと導く挑戦者であり続けた!

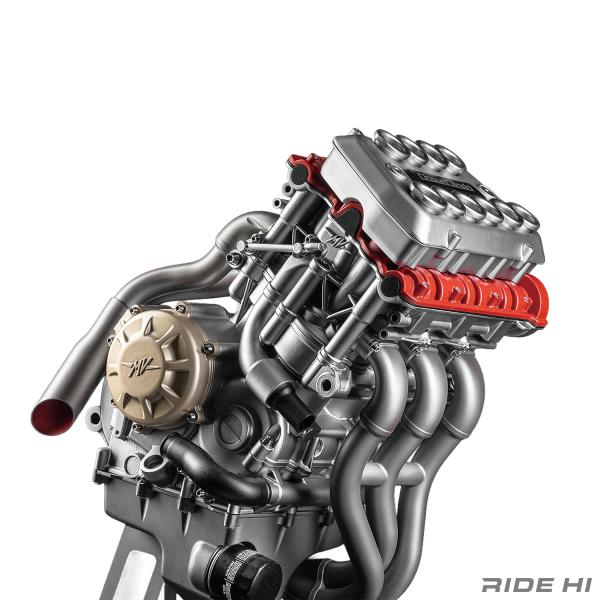

ドゥカティ・ファンならば、もしくはキャリアを積んだライダーであれば、ドゥカティが「デスモドローミック」または略して「デスモ」と呼ばれる独得なメカニズムを採用してきたのをご存じに違いない。

この強制開閉バルブは、通常のエンジンにある吸気や排気のバルブを密閉するスプリングがなく、押し開ける側をロッカーを介してカムによる動作をするだけでなく、閉じる側も一対のカムとロッカーで引き上げるというメカニズム。

目的は超高回転域で、バルブを開閉する往復運動にスプリングが追従できず、ピストンと衝突して壊れてしまうのを防ぐためだ。

この機構は以前から自動車レースなどで使われたこともあったが、高精度のため市販車で実用化はされることはなかった。

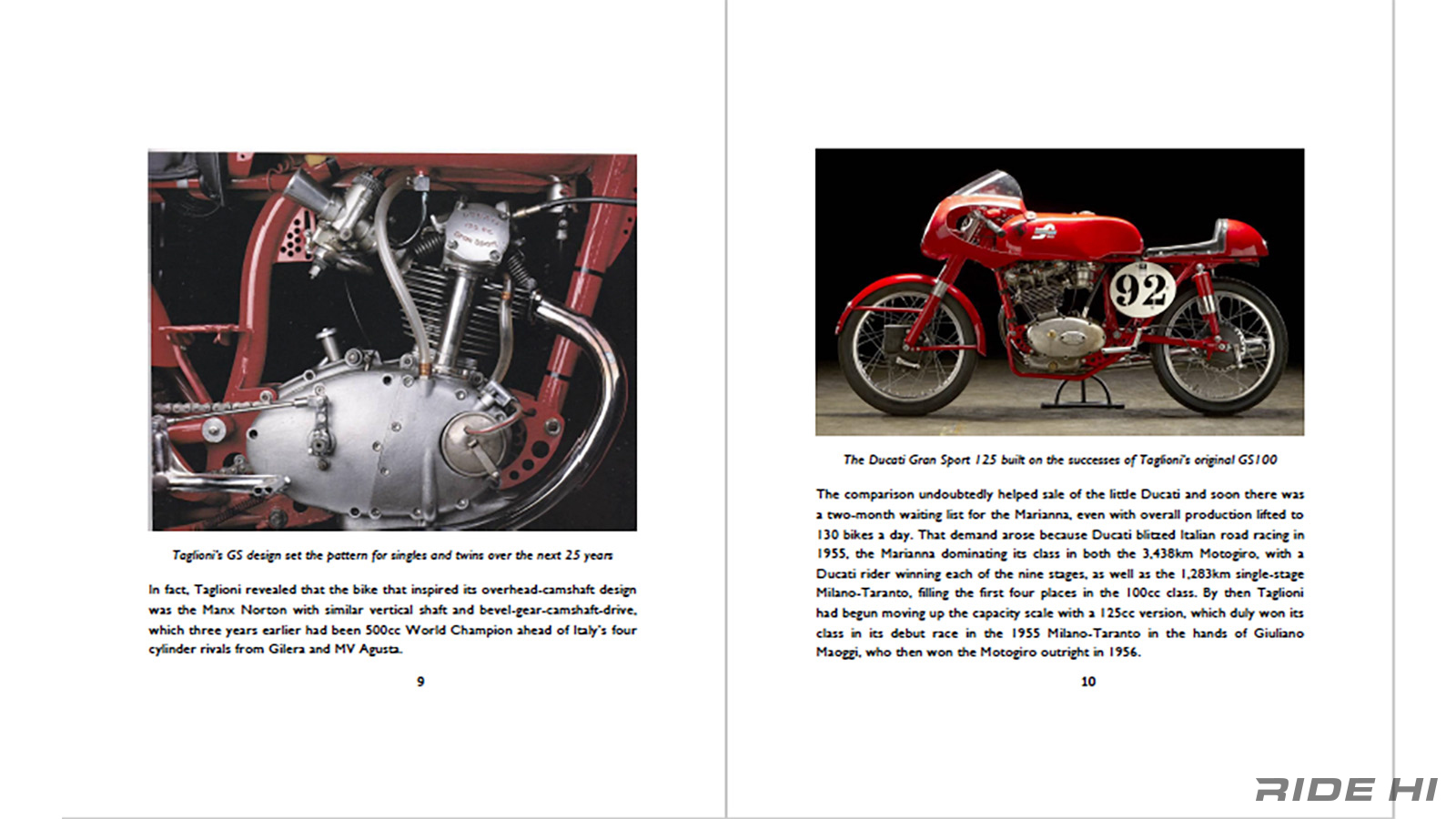

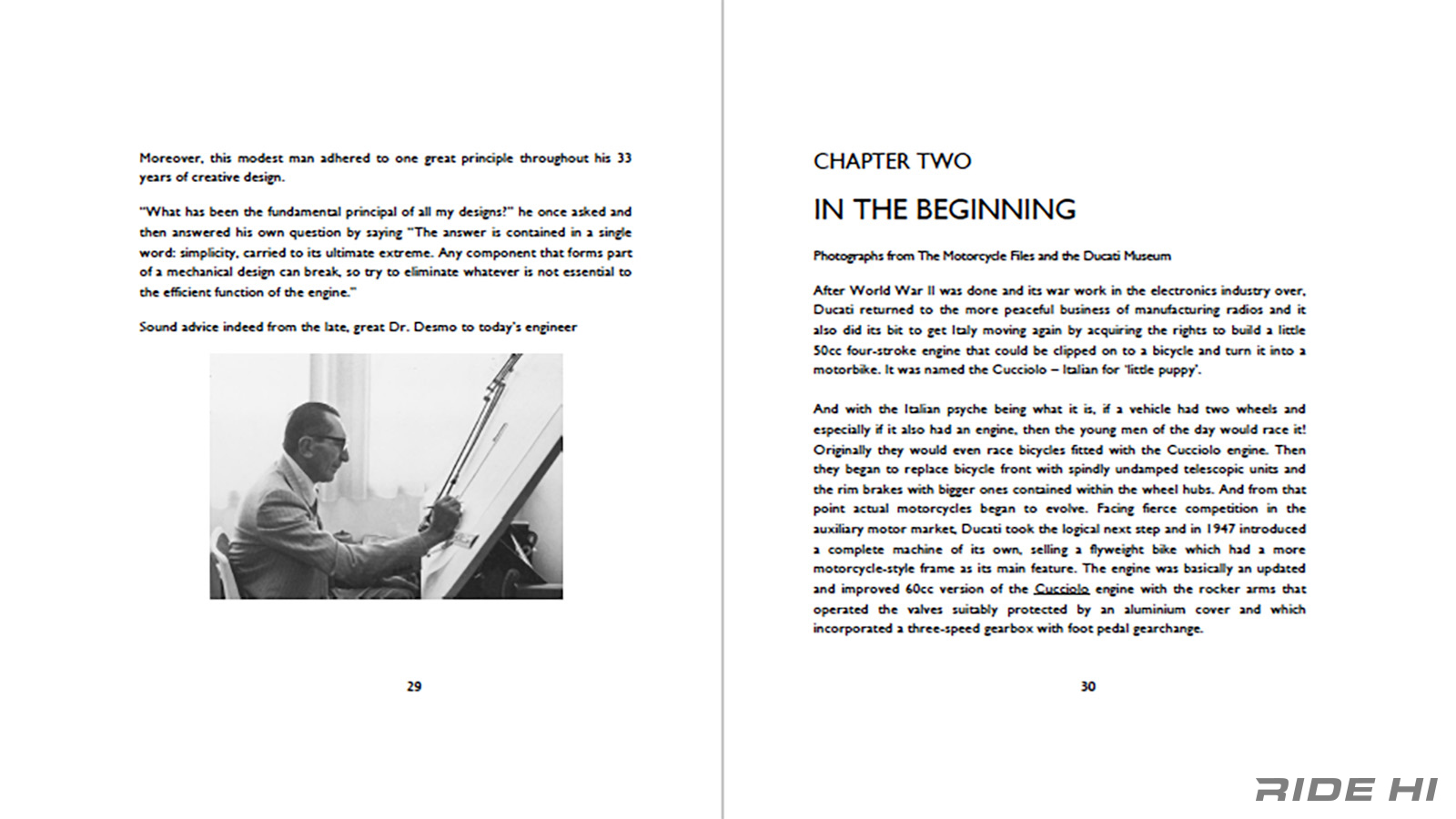

それを1954年にドゥカティへ入社したタリオーニ技師(1920-2001)が、125ccのGPマシンに投入、その後シングルのスーパースポーツで世界初の実用化に漕ぎつけたのだ。

タリオーニは次々とデスモを採用したスポーツモデルを開発、ドゥカティを世界で知られるブランドへと押し上げてきた。

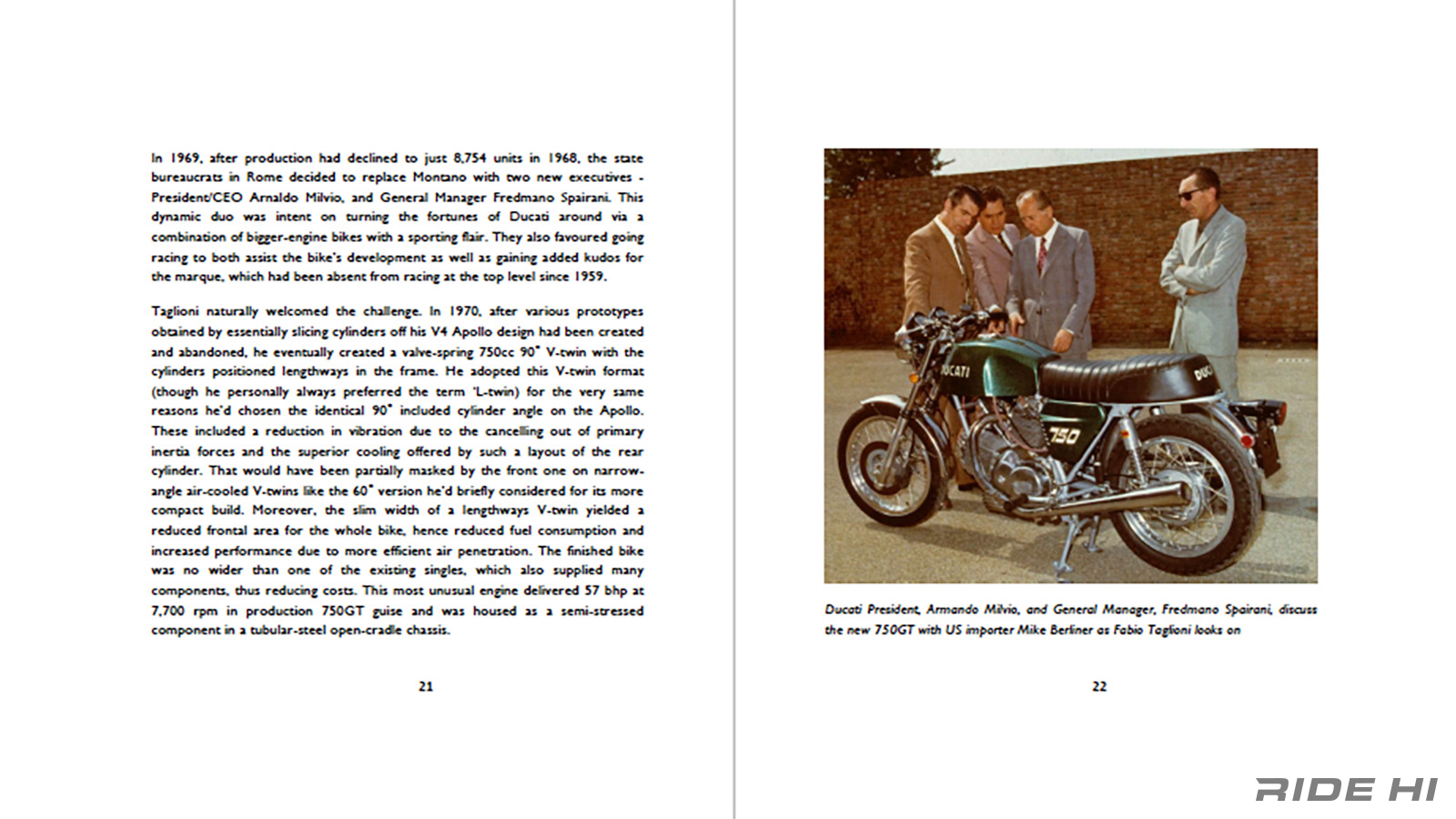

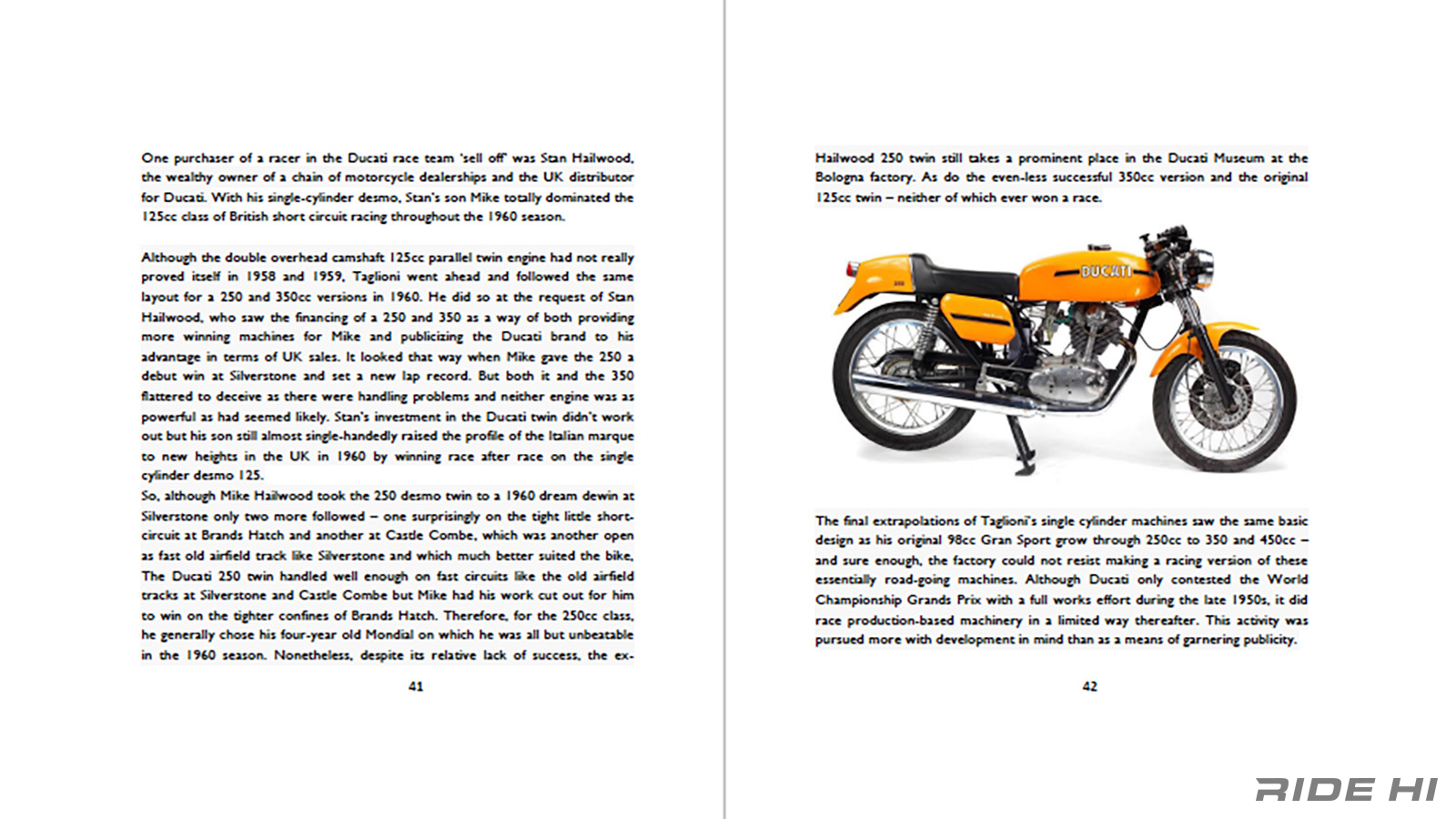

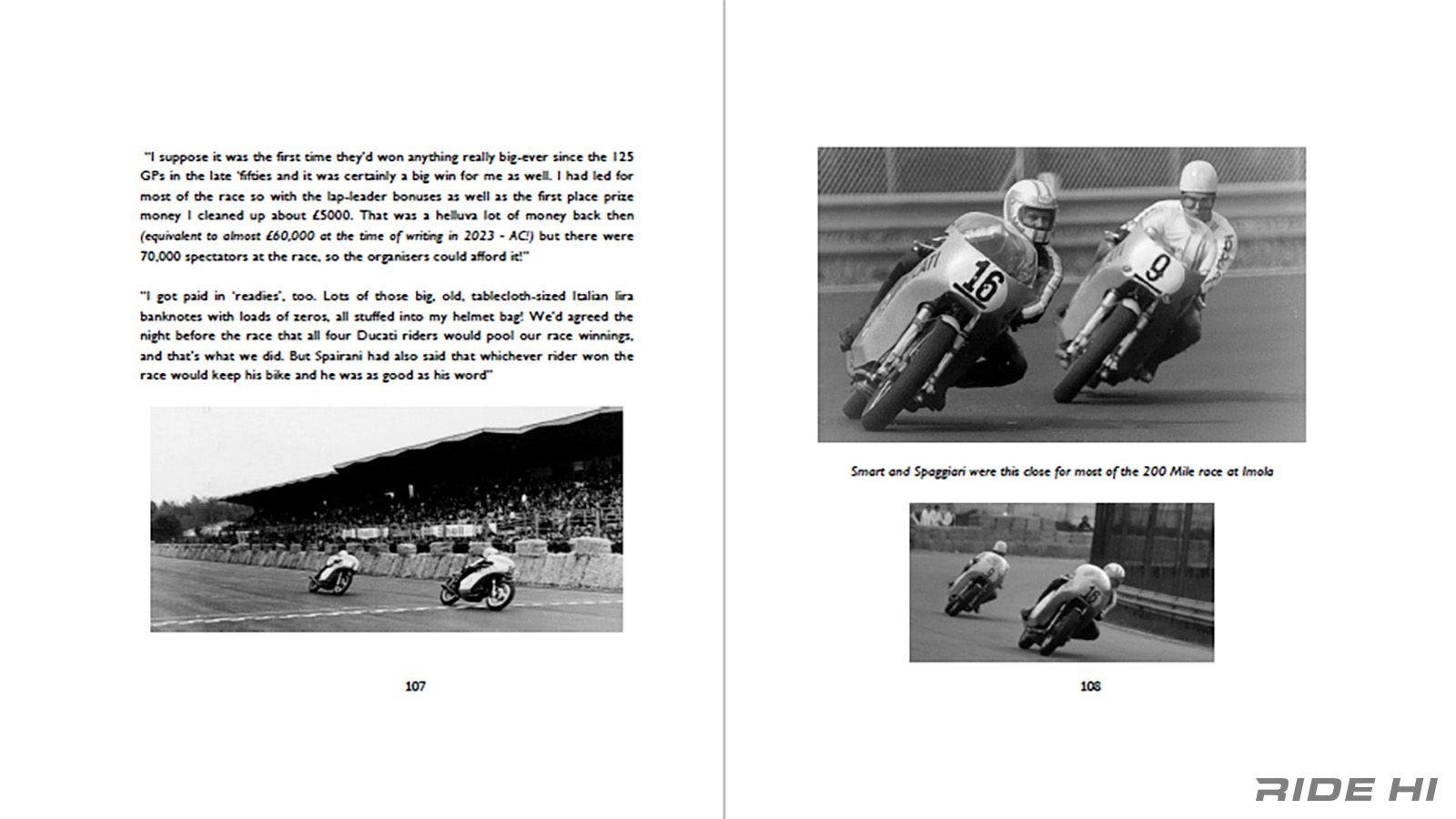

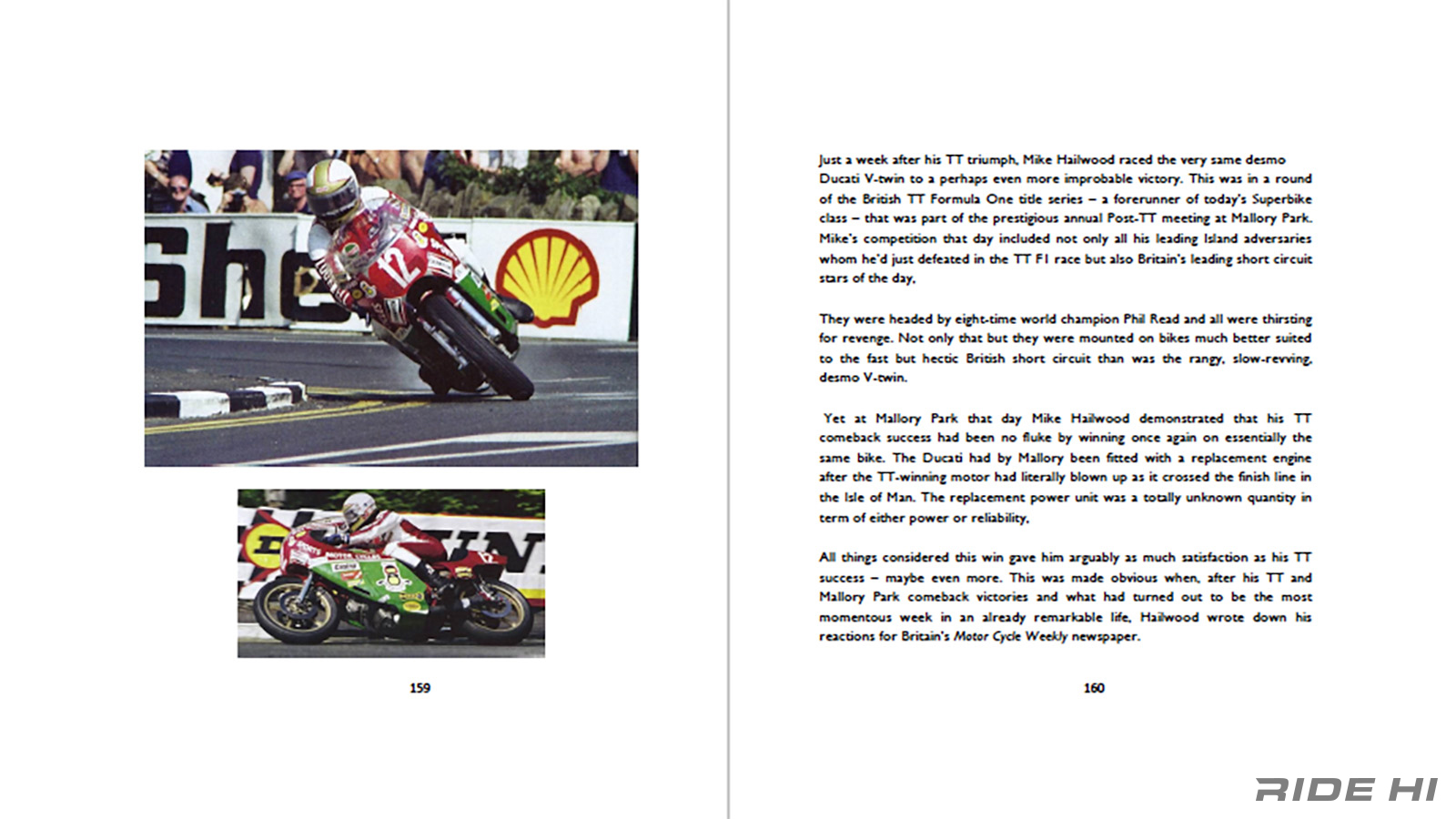

この一見クラシカルにも映る空冷デスモエンジンは、その後ご存じ2気筒の90°Lツインへと進化、大型バイクで日本車と互角に闘える唯一のヨーロッパ・ブランドとして、イモラ200やマン島T.T,レースで日本製4気筒を凌ぐ金字塔を打ち立てる活躍をみせた。

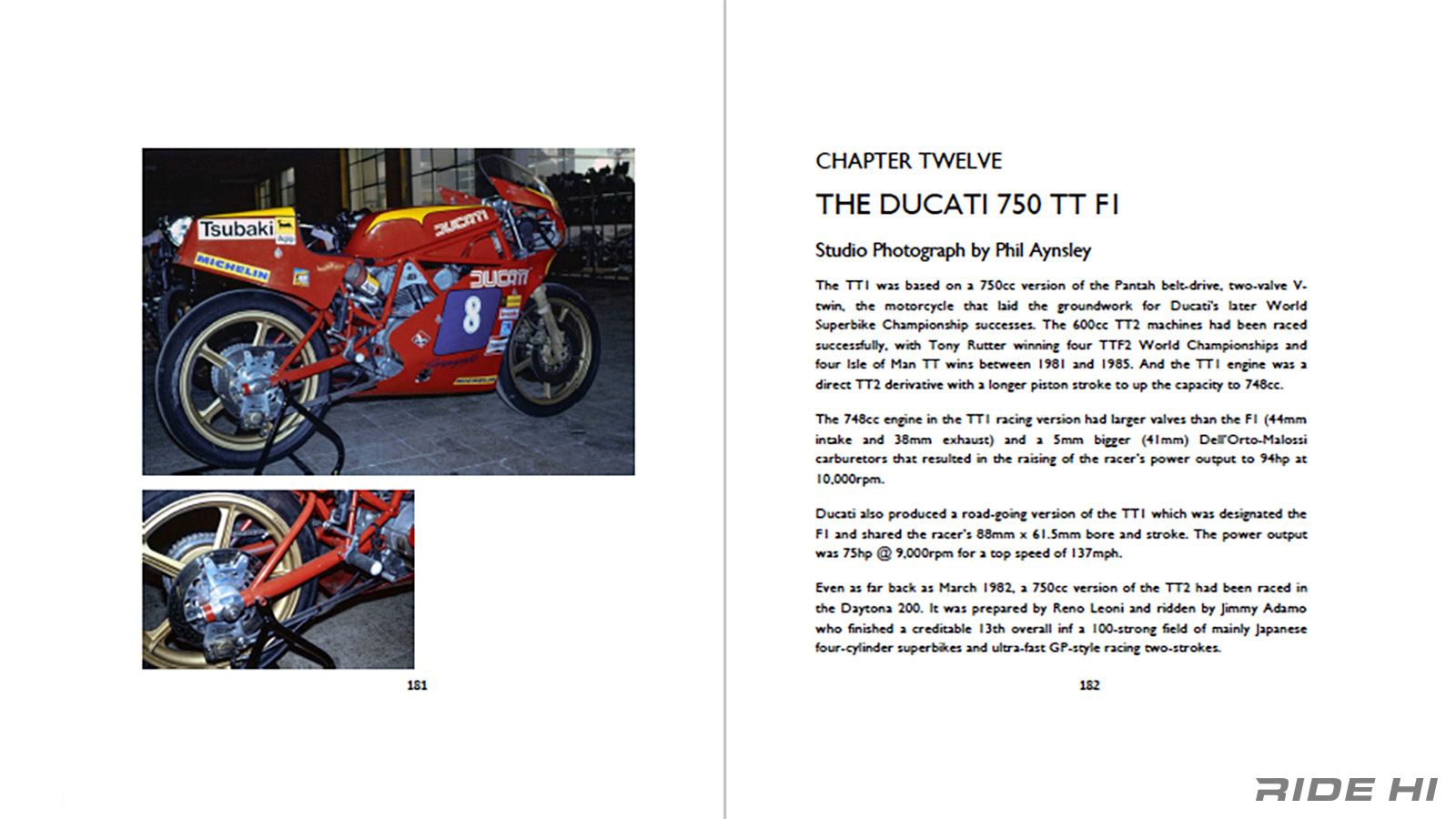

その独創性はさらに邁進、新世代の600~750ccのSOHCをコグドベルト駆動する空冷Lツインを開発、世界のレースで活躍すると共に市販車としても成功を収め、かつてない生産台数を達成するまでになった。

このF1系をベースに水冷化でDOHCとした851系からタリオーニの手を離れ、現在のパニガーレに至る流れへと移り変わっている。

そんな歴史を辿りながら、タリオーニのマシン開発の逸話など、豊富な写真と共に旧くからドゥカティ関係者と係わり合いのある英国ジャーナリストのアラン・カスカート(Alan Cathcart)が執筆と編纂をした書籍「FABIO TAGLIONI Desingner of Ducati Legends」が出版された。

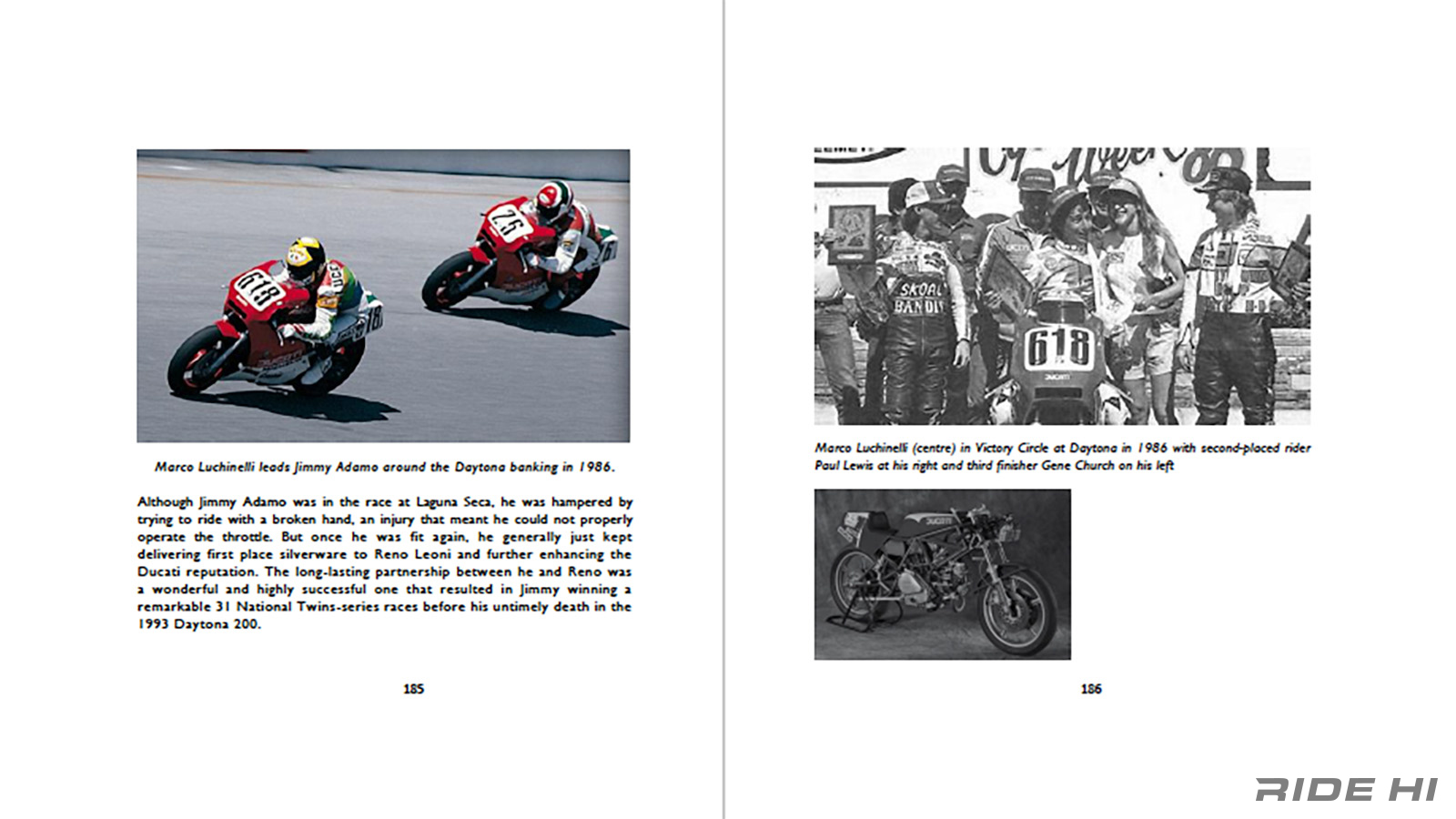

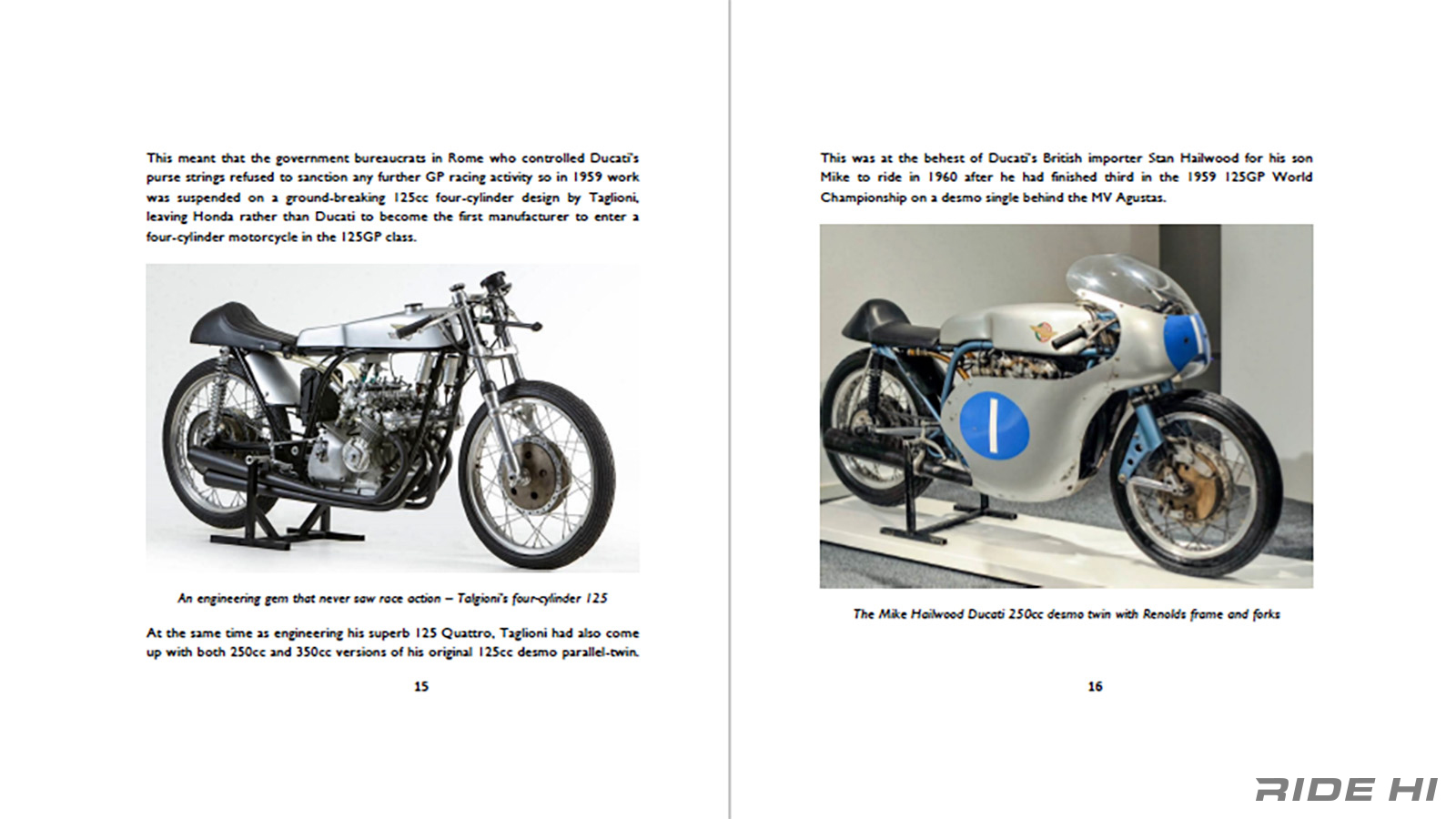

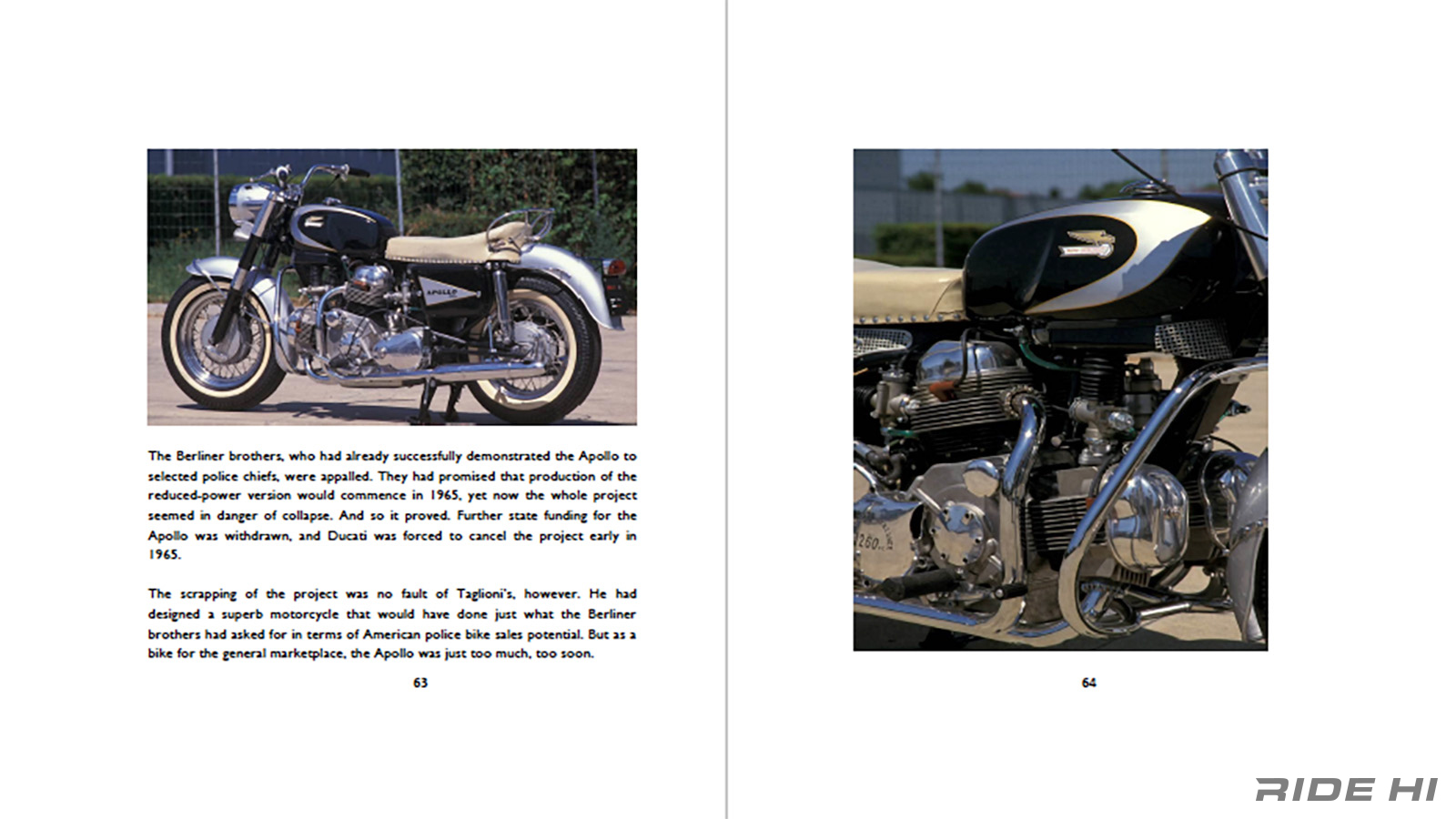

書籍形式では232ページ(電子書籍では見開き2ページが表示される場合は半分になる)で、200点以上もの写真が掲載され、ほとんどが日本の雑誌や媒体では見られなかった貴重な画像ばかり。

とくに1950年代から'60年代までは、あまり知られていない125cc4気筒GPマシンや、V型4気筒アポロの開発など貴重なストーリーも詳細に解説されている。

本文は英語表記だがWeb翻訳でも読める内容で、イタリアンらしいオリジナリティへのこだわりと開発者魂が、あらゆるページから伝わってくるのでバイクファン必携といえる著書だ。

その電子書籍版が、Amazonで購入できることになった。

Amazonで洋書のカテゴリーから「FABIO TAGLIONI Desingner of Ducati Legends」を検索すれば、著者のAlan Cathcartの名前と共に辿り着くことができる。

為替の変動もあるが、いま現在だと電子書籍版は¥1,250。

写真を眺めているだけでも、イタリアの1950年代から'70年代のロマンを感じられるので、ダウンロードしてそんな当時へ思いを馳せては如何だろう。