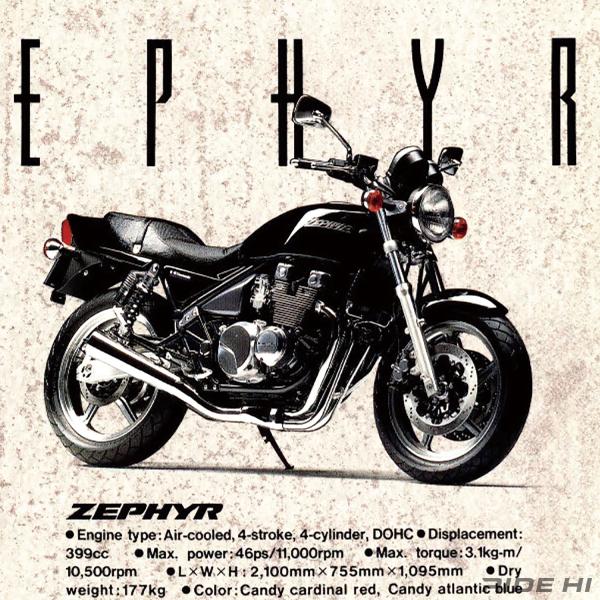

400初のDOHCとFXの角デザインは憧れのZへの購買欲をかき立てた!

カワサキは1972年に900cc4気筒のZ1をリリース、念願だった世界の頂点に君臨した。

次いで同じく4気筒のZ650、また2気筒のZ750TWINとラインナップを拡充、その勢いでさらにポピュラーなミドルクラス、500ccの4気筒でZ500を開発していた。

そのZ500は55.0mm×52.4mmのボア×ストロークだったが、これを52.0mm×47.04mmへと僅か縮めた399ccで、1979年にデビューしたのが日本国内で大ブレークしたのがZ400FX。

それまで中型クラスの4気筒といえば、唯一ラインナップしていたのはホンダで、1972年にCB350フォア、1974年に4into1集合マフラーとカフェレーサーデザインのCB400フォアとなった1976年以来、中型には4気筒がないままに過ぎていた。

そこへ久しぶりの4気筒、しかも初のDOHCでリリースされたZ400FXが注目を浴びたのは当然のこと。

まずZ500と同時開発のため、車格がやや大きめなのと、直線のZ750FXからはじまったデザインのリニュアル化も受け継ぎ、400ccの格下感がないことも好印象だった。

カワサキはZ1に追撃するライバルたちと変わらないハイパフォーマンスなイメージを保つため、Z1系の丸めのフォルムを直線的なデザインとしたZ1000 MkII系をはじめ暫く直線的で角張ったフォルム(後に角ゼットと呼ばれる)を新しい顔としたばかり。

この戦略が功を奏し硬派なイメージで一躍注目を浴びた効果も、人気モデルとしての後押しになったのは間違いない。

さらには、エンジンから車体まわりにサスペションまで、スポーティ且つ乗りやすさを重視したクオリティと、実際にマーケットへ投入されてからの評判がすこぶるよく、瞬く間に衝撃的な大ヒットとなった。

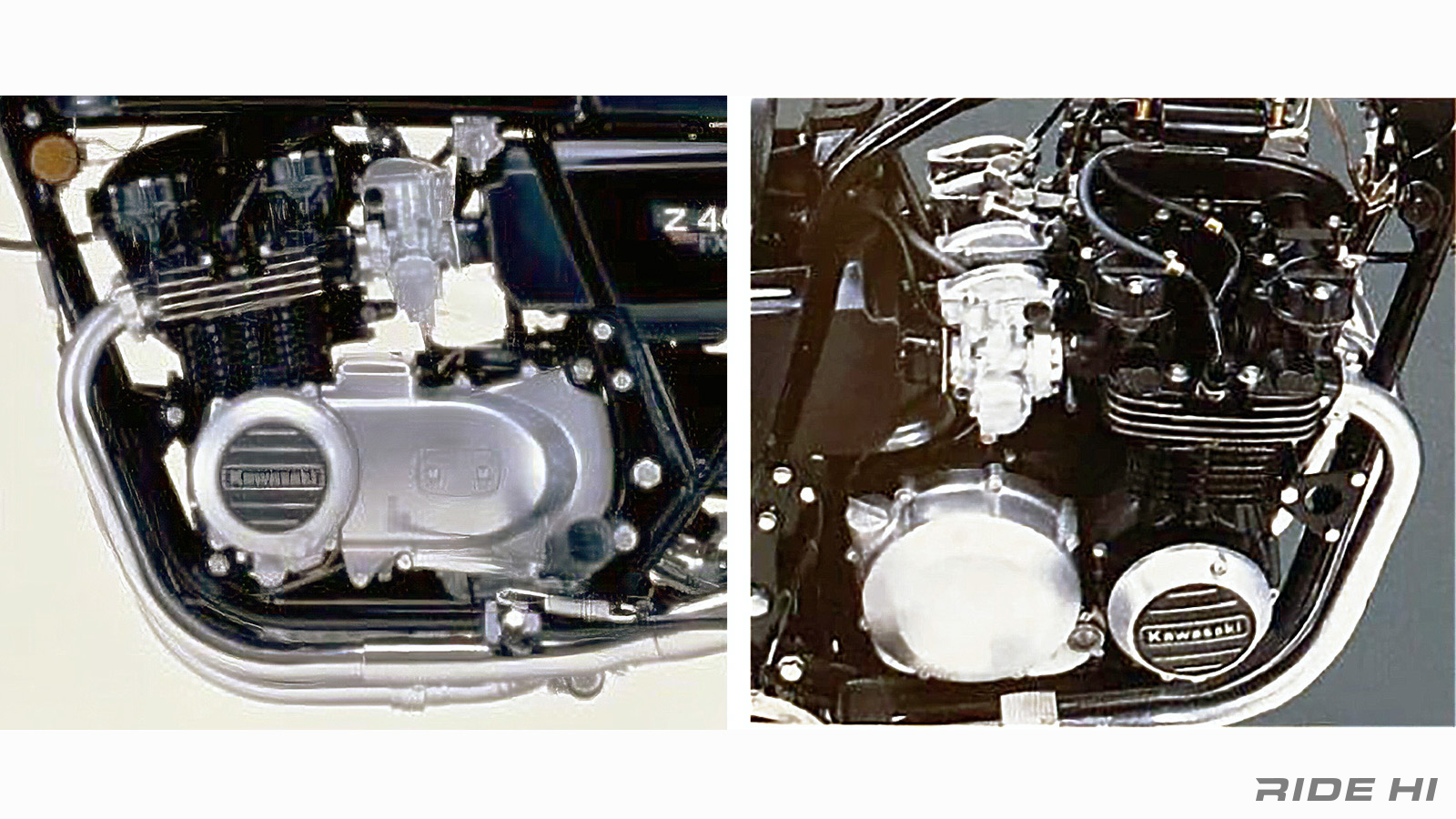

Z500とベースを共有するエンジンは、ミドル初のDOHCであるのを強調するようにヘッドカバーが大きめにデザインされている。

これはメカニズム的に4気筒のセンター奥に見えるカムチェーントンネルで、従前ははガイドローラーを押し付けるテンショナーだったのを、長いスリッパーで全体を張る構成へと変えたことが主因。

これで4気筒では目立っていたカムチェーンのノイズを大幅に減らしている。

さらにサスペションも、フロントフォークをリーディングアクアするというボトムケース先端ではなくした構成として剛性を高めフリクションロスの少ないスムーズな作動の仕様としたり、リヤサスもバネレートを低め(大きくストロークしてもバンプラバーという衝撃吸収材を大柄に設定、フルストロークでの衝突を緩和していた)で作動吸収性が高く、当時の市販車では類をみない路面追従性を誇った。

その馴染みやすく安心感の大きなハンドリングは、当時のカワサキが如何にライバルたちと考え方に開きが大きかったかを象徴するひとつでもあった。

43PS/9,500rpmで3.5kgm/7,500rpm。

10,000rpmを許容する鋭さとパワー感は400として申し分なく、中速域でピックアップと加速に優れる、絶妙な中間特性が大きく評価されていた。

ホイールベースは1,445mmで前輪19インチの大型車と同じホイール径で後輪は18インチ。

このやや大きめの設定は、Z1以来Z1000系でも鍛え上げてきた、安定性をベースとしたリーンなど運動性や旋回中の安心感まで、まさにライダーが走りにヤル気をださせる扱いやすいハンドリング。

乾燥重量189kgと相まってコーナリングが楽しめるという評判で、Z750FXと共にライバルを突き放す存在として知れ渡っていた。

1979年の初期型E1は、年末に新グラフィックとなったE2を加え1980年と1981年にクラストップの登録台数を記録。

1980年のE3では、直線のラインをグラフィックへ加えるマイナーチェンジとなり硬派なイメージを強調する戦略を展開していた。

カタログもその好調ぶりに自身満々のコピーが並び、ハンドリングの良さで人気が倍加しているのをアピールし続けていた。

1981年にはブレーキをはじめ装備品までクオリティをアップ、グラフィックも硬派ながら大人びた艶やかさを加える余裕をみせていたのだ。

1982年、Z400GPへ世代交替をしたが、Z400FXはエンジン性能だけでなく、優れた車体と良好なバランスの足回りなど、トータルバランスを追求したスポーツバイクほど、ライディングを楽しめるという当時はほぼ認識されていなかった評価を、キャリアの浅い中型クラスへ浸透させ、その貢献度大きさは忘れられない。