それ同じヤツ、何台もつくれるのか?

病院のベッドで決まったモーターサイクル・クリエイターへの道

「もうこれ以上は仲間に迷惑、あのバイクを売って仕事に集中するんだ」

趣味のアマチュアレースで何度目かの転倒を喫し、ベッドに横たわる彼にジュゼッペ・モーリが迫った。

渋々言われるままにバイク雑誌の売買欄へ投稿。

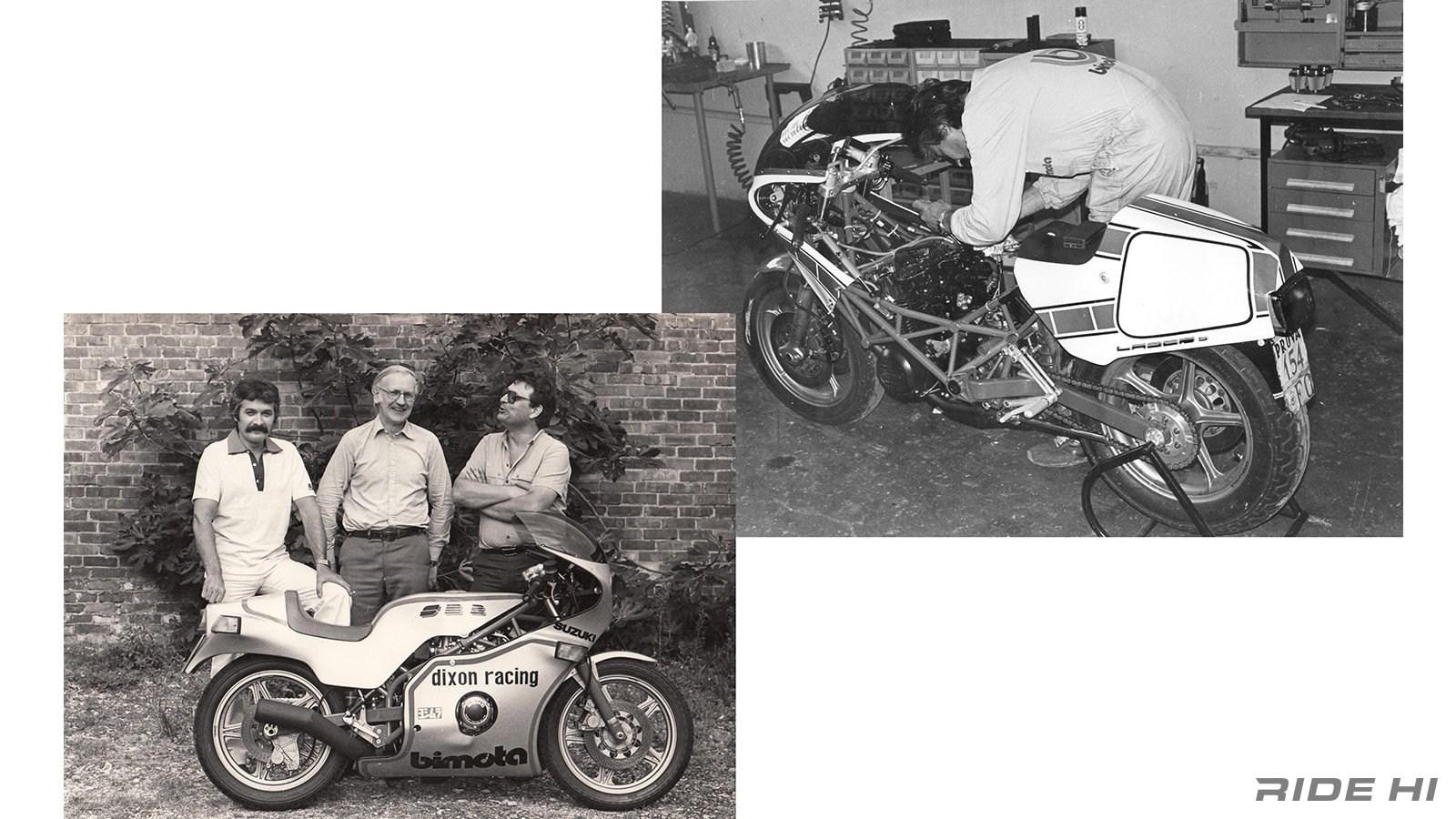

するとオリジナル・フレームにホンダCB750フォアを積んだ彼のマシンは、マニアの注目を浴びていたので高値で買いたいと申し込みが殺到したという。

その様子にモーリは彼に同じフレームを作らせればビジネスにできると思いつき、このHB1で1973年、ハンドメイド・バイク工房のビモータが誕生したのだ。

彼の名はマッシモ・タンブリーニ。

もうひとりの仲間、ビアンキとモーリとの3人の頭文字を組んで創業したビモータは、スチーム暖房など設備工事の会社で、マッシモは趣味のレースで愛車CB750フォアでフレームを破損する大クラッシュ、会社にある管を曲げるパイプベンダーで自作フレームを創ったのがすべてのはじまりだった。

ビモータは大排気量の日本製4気筒を搭載、メーカー名の頭文字とBを組み合わせたKB1、SB1といったスペシャルマシンを世に送り出し、量産車にありがちな妥協をしない、理想のアライメントによる卓越したハンドリングの評価で世界に君臨していた。

しかし日本車の完成車を購入、エンジンだけを使う手法は生産性に限度がある。エンジン供給を持ちかけ例外的に入手もしたが、新しい世代へモデルチェンジ直後は完成車も入手困難……。

困り果てた経営責任者のモーリは、同じイタリアのドゥカティへ相談、後にdb1の誕生へと繋がるLツイン供給の道筋をつけたが「世界最速・頂点クオリティの理想はどこへ行ったのだ?」とタンブリーニは猛反発、結局は袂を分かつことになったのだった。

ベターはない、ベストしかない

究極の合理性追求で生まれる珠玉の美しさ!

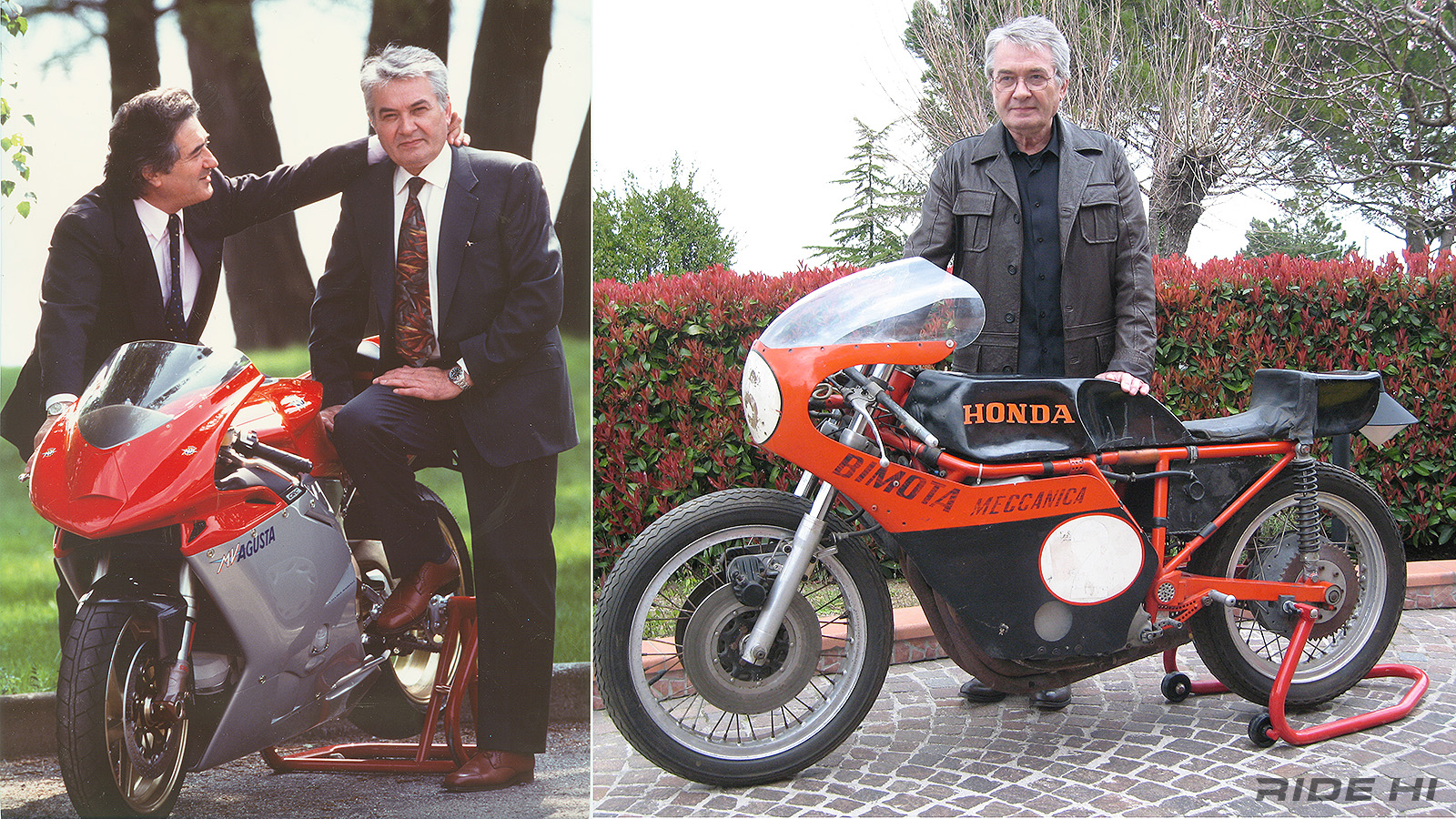

このとき彼に手を差し伸べたのが、クラウディオ・カスティリオーニ。

アエルマッキを買収してカジバを興し、続いてドゥカティも傘下に収めるなか、タンブリーニとの出会いに運命を感じ、彼のためのプロジェクトを用意した。

カジバがチャレンジを開始した世界GP500クラスの2スト4気筒マシン開発で、シャシーや空力のトップエンド領域を経験させながら、傍らでドゥカティのLツイン・スポーツのパゾに携わらせつつ、カスティリオーニはタンブリーニの類い稀な秀でた感性と情熱に共感、彼にさらに大きな夢を託すようになる。

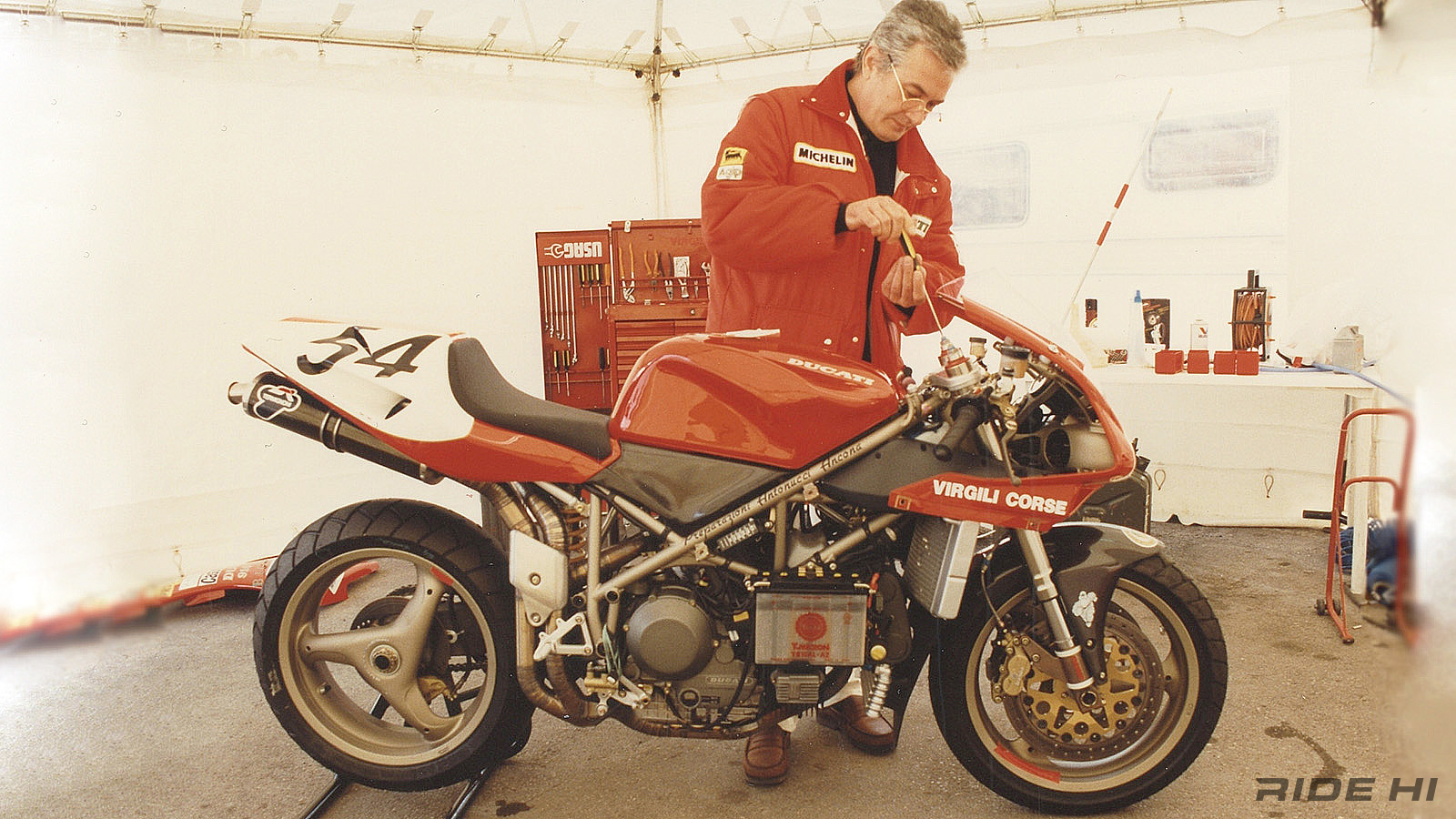

それは世界中から注目され、ドゥカティを名実共に頂点へ押し上げた「916」となって結実。

スーパーバイクへデビューした水冷DOHCのLツイン851の面影を微塵も感じさせない、リッターマシンではあり得なかった超スリムなフォルム……片支持のスイングアーム、GPマシン直系の細いフレーム、さらに4ストマシンでは例のなかったシートカウル下へサイレンサーを収めることで左右への鋭い運動性を得たデザインは、その後に多くが追従するほど画期的だった。

しかもこのエキゾーストの取り回しが従来の常識を覆す長さを稼いだ革新的なレイアウトで、中速域パフォーマンスを飛躍的に向上させたのだ。

それだけではない。ヘッドライトのケースなど樹脂製ではなく軽量な鋳造パーツの採用や、バックミラーのウインカーなどコネクティングに配線コードを使わずワンタッチで嵌め込む方式など、二輪車の製造工程では未知領域の合理性追求がなされていた。

現地ミサノでの発表試乗会で、目を見張るようなデザインについて訊ねると「GPマシン開発と変わらない。フレームとエンジンに沿ってピタッと接するようカバーしてカウルのカタチが決まった。他に意図せず究極を求めた」と素っ気ない。

どれほどの苦労があったのか、容易に想像がつく力作でも、彼はベターではなくベストを求めただけとしか言わなかった。

原点だったMVへの憧れを、

自ら新たに誕生させる人生を謳歌!

この大きな成功を見守った見届けたカスティリオーニは、次なる夢の具現化を目指し、タンブリーニとの約束を果たすことになる。

そもそもタンブリーニが青春時代に憧れたのはMVアグスタ。イタリアの誉れとして世界GPに君臨するその姿は、日本勢の猛攻も跳ね返すまさに孤高の英雄そのもの。

最初のCB750フォア用に創ったフレームも、MV独得のスイングアームピボットから3方向へパイプが伸びる取り回しを倣っていたほど、彼にとっては原点のような存在だった。

そのMVも1980年代に姿を消してしまい、ドゥカティ916でスーパーバイクの世界制覇を果たして思うのは、日本車よりも前からMVが4気筒で究極を追い求めていた頃の復活……そんな夢の具現化をカステリオーニと語らうようになり、MVのブランド名も買い戻してからは「男の約束」のため、果てしない道のりを2人は歩き出したのだ。

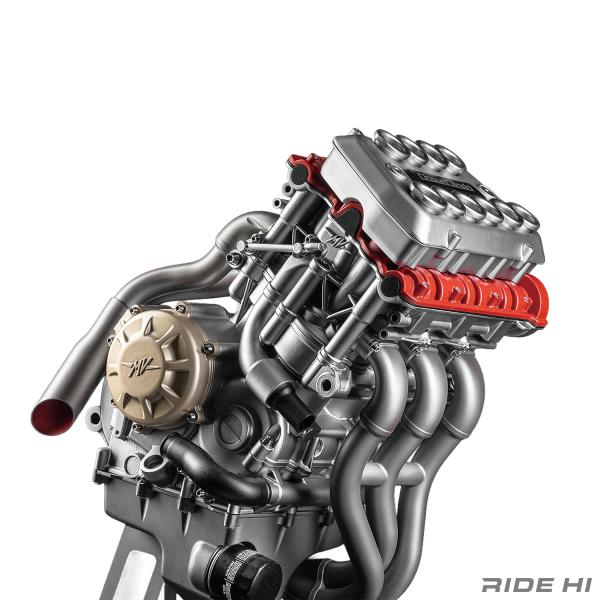

エンジンは同じイタリアのフェラーリへ基礎開発を依頼、お得意ラジアルバルブ設計で早々にプロトエンジン披露へと辿り着いた。

しかしドゥカティのM&A騒ぎで揺れるカジバの状況からか、エンジン開発でつまづいたのか、4気筒プロジェクトはすっかり影を潜めてしまったかにみえた。

だがビモータを興したリミニと隣接するサンマリノに、CRC(カジバ・リサーチ・センター)を率いる環境を与えられたタンブリーニにしてみれば、やらなければならない仕事はヤマほどあり、一刻も無駄にできないと日々開発とデザイン作業に没頭する毎日。

外部の喧騒などお構いなしに完成度を高めていくプロセスは、何かあれば改善を重ねていくのではなく、辿り着いたノウハウを反映させるため、根底から設計し直す徹底ぶりだったという。

彼にとって原点でもある、パーフェクトなハンドリングを得るためのエンジン位置やフレームの取り回しは、試行錯誤を重ねた結果として、各パーツが整然と隙間ない位置関係にある。応力的にも配置の方向や必要な強度に沿ったレイアウトは、外装パーツを身に纏う前の段階でさえ、ため息の出る美しさを漂わせていた。

足周りやブレーキは、開発時に世界GPの頂点マシンで採用されていたメーカーに、量産することで妥協を余儀なくされるなら、コストは問わないのでワークスマシンと同一の仕様を納入するようにとオーダーしてくる、当時に受注側が戸惑った逸話も聞こえていた。

そしてこれら機能パーツを包み込むカウリングから燃料タンクにシートカウルまで、冷却や吸気など大事な機能を追求した結果が、フォルムや曲面にスリットを形成していて、デザインのため存在する部分はまったくない。

ブレーキやクラッチの油圧マスターシリンダー上のオイルカップを、ハンドルを切ったときスクリーン下のカウルと干渉しない特殊な形状をオーダーしたのも、この位置関係がレーシングマシンと市販車で最も異なるスポイルされる部分と一歩も引かなかったそうだ。

まさに人生で2度とないバイクをつくる、そんな決意に溢れた毎日だったという。

工房CRCのスタッフたちは、その日の仕事を終えて退出するとき、バイクの前で何かを想ってしゃがみ込むタンブリーニの姿に「きっと明日の朝に出社したときも、あのまま何か作業をしているに違いない」と確信して帰宅し、翌朝やはり思ったとおりだったと呆れ顔で語っていた。

カスティリオーニも、このまま彼が気の済むまで待っていたらいつまでもローンチできないと、そろそろ潮時とのチェッカーフラッグを通達したとのこと。

世界のジャーナリストを集めた発表試乗会は、モンツァだった。

初めて実車を目の当たりしたときの衝撃は、いまも言葉にするのをためらわせる異次元のもので、忘れられるものではない。

身体が触れる燃料タンクの曲面は、バイク好きなら撫で回したくなるデリケートでツルリとした感触。

どこをとってみても、見慣れたレーシングマシンの典型的なカタチに近いのだが、斬新さと美しさで眺めている満足度の高さは経験したことのないものだった。

極めつきは走り出してから。高速のカーブのままハードブレーキングでコーナリングへ深くバンクする、リーンアングルで前輪のアンダー度合いが変わっていくシチュエーションで、まさにGPマシンだけで経験できる一定のステア特性が維持されるのを知ったときの驚きといったらない。

そうした最高の評価を彼に伝えたときの満足そうな表情は、いまも心に刻まれたままだ。

ひとりの趣味のアマチュアレーサーが、世界GP転戦でプロのテクノロジーを磨き、最高のプレミアムなマシンを生み出そうとする意欲を育み、ありったけを注ぎ込んで珠玉の作品を世に送り出した「好きという情熱勝負」こそ、MVアグスタを復活させ一切の妥協を辞さないマシン創りに結びついているのは明らかだった。

タンブリーニやカスティリオーニ亡きいまも、マイノリティなスペシャルマシンを生み出す工房としてのバレーゼ工場に宿るマインドは変わらない。

徐々に再々復活への狼煙が上がるようで、そのメジャーなブランドには決してない、熱き感性の塊りへの期待が高まる。