オイル交換は15,000km毎または2年毎って!?

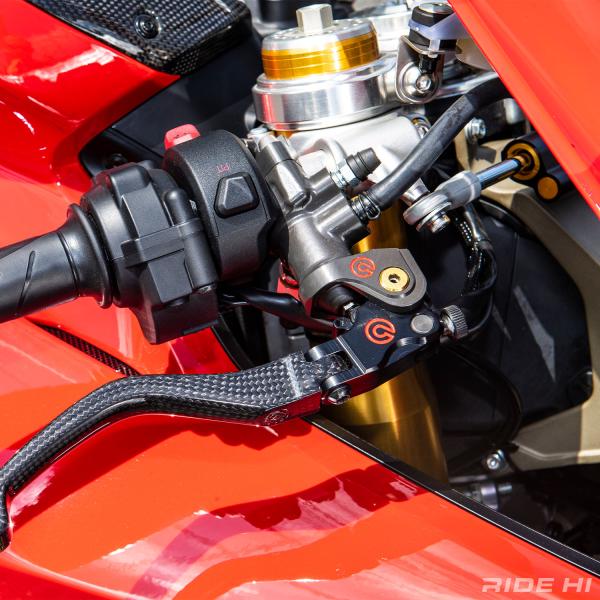

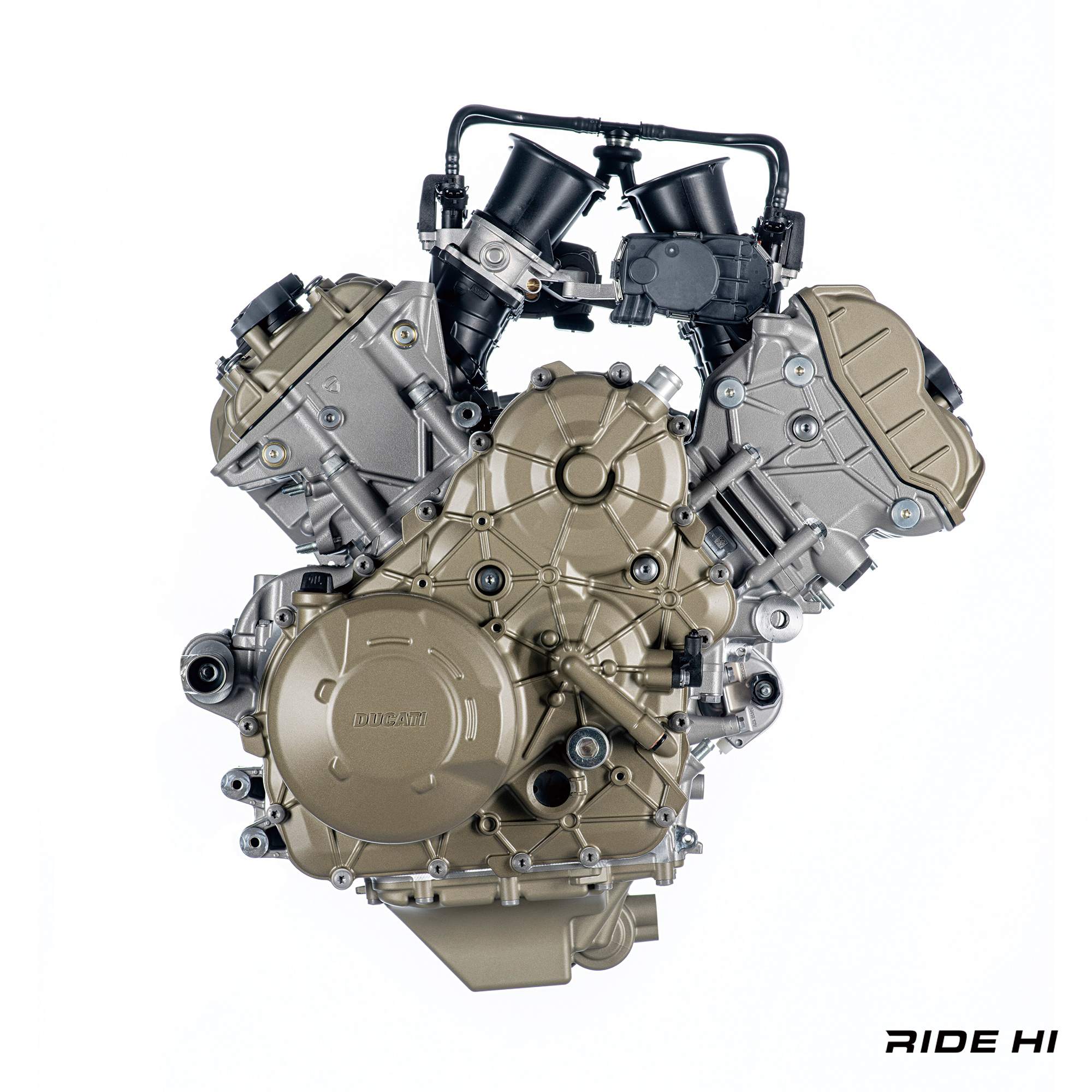

ドゥカティはムルティストラーダ発表時に「V4グランツーリスモ」エンジンを、オイル交換は15,000km毎(または2年毎)、バルブ・クリアランスの点検と調整は60,000km毎でOKと発表した。メンテナンスまでの間隔が高性能マシンとしては異例な長期間といえる設定だ。

ただバルブ調整はともかく、愛車をメーカーのオイル交換指定が5,000km毎であっても、もっと短い3,000km、もしくは2,000kmと愛情を注いできた熱きライダーには何とも違和感のあるハナシかも知れない。

2年毎となると、たとえ大丈夫といわれようが、頻繁に交換した場合と後々に耐久性などで違ってくるのでは……いや違うに決まっている!と勘ぐりたくなるのが人情というものだ。

化学合成油は劣化していくレベルが鉱物油と大きく違う

ご存じの方も多いと思うが、乗用車のオイル交換は既にかなり前から15,000km毎、または2年毎としているメーカーが多い。もちろんエンジンの耐久性や品質が向上しているからだが、もういっぽうで指定オイルを化学合成油に切り替えてきたことが大きな要因でもある。

クルマやバイク歴が長ければ、オイル交換したときの抜き終わったオイルが真っ黒なのをご存じだろう。こりゃ確かに交換しとかなきゃと思わせる汚れ方だ。

しかしこの黒くなっている原因は、想像しがちなエンジンが摩耗した金属粉とかによる汚れは極く微量で、最大の要因はブローバイと呼ばれる、燃焼室で爆発した後にピストンとシリンダーの隙間からクランクケースへ抜けた排気ガスによるもの。

エンジンオイルはこの1,000℃の高温や強い酸性ガスに晒され、高温でいわば焦げて変色するのと排気ガスに含まれる黒いカーボンで徐々に真っ黒になっていく。

これが従来の鉱物油の製法だと、潤滑油は原油からガソリンの元になるナフサや灯油に軽油を精製した後に残ったタールがそもそもの原料。昔はこの真っ黒でベタベタするタールを、布に含ませ棒の先でゆっくり回るクランクや歯車に塗って摩耗を抑えていた。これが出力を高めるため回転を上げるようになると、塗ったのでは追いつかず溶剤で粘らない液体にして、オイルタンクからポンプで各部へ送油して潤滑するようになっていった。

しかし蒸留していないタールには、化石燃料の動植物の細胞などが含まれ、厳重に濾しても微粒子のようなカスは消えず、こうしたオイルに含まれた成分が高温で焦げ、オイルの潤滑性や清浄力を劣化させるのだ。

これを根底から解決したのが化学合成油。当初は原油を燃料と同じ精製で潤滑油を得るとてつもなく贅沢な手法だった。これならばいったん気化して触媒を介した滴なので、100パーセント細胞のカスはなく、純粋に潤滑油だけが成分となり、猛烈な高温にも焦げず潤滑性能を劣化させることなくキープできるワケだ。

しかしこの製法は、他の燃料系の精製ができずモーレツな高コストとなる。スーパー高性能な化学合成油だが、リッター何万円という非現実的な価格で、一部のレースエンジン専用でしかなかった。

これが天然ガスから精製できるようになり、コストも一気に下がり事態は大きく様変わりして、メーカーの純正オイルとしても広く使われるようになったのである。乗用車からスーパースポーツのバイクまで、オイル交換の間隔が延びたのはこうした背景があったのだ。

では頻繁なオイル交換は意味がない?

なるほど、オイルも劣化しにくいし、15,000kmもしくは2年間も交換しなくて良いのはわかったとして、それより短い走行距離や短い期間でオイル交換しても意味はないのだろうか。

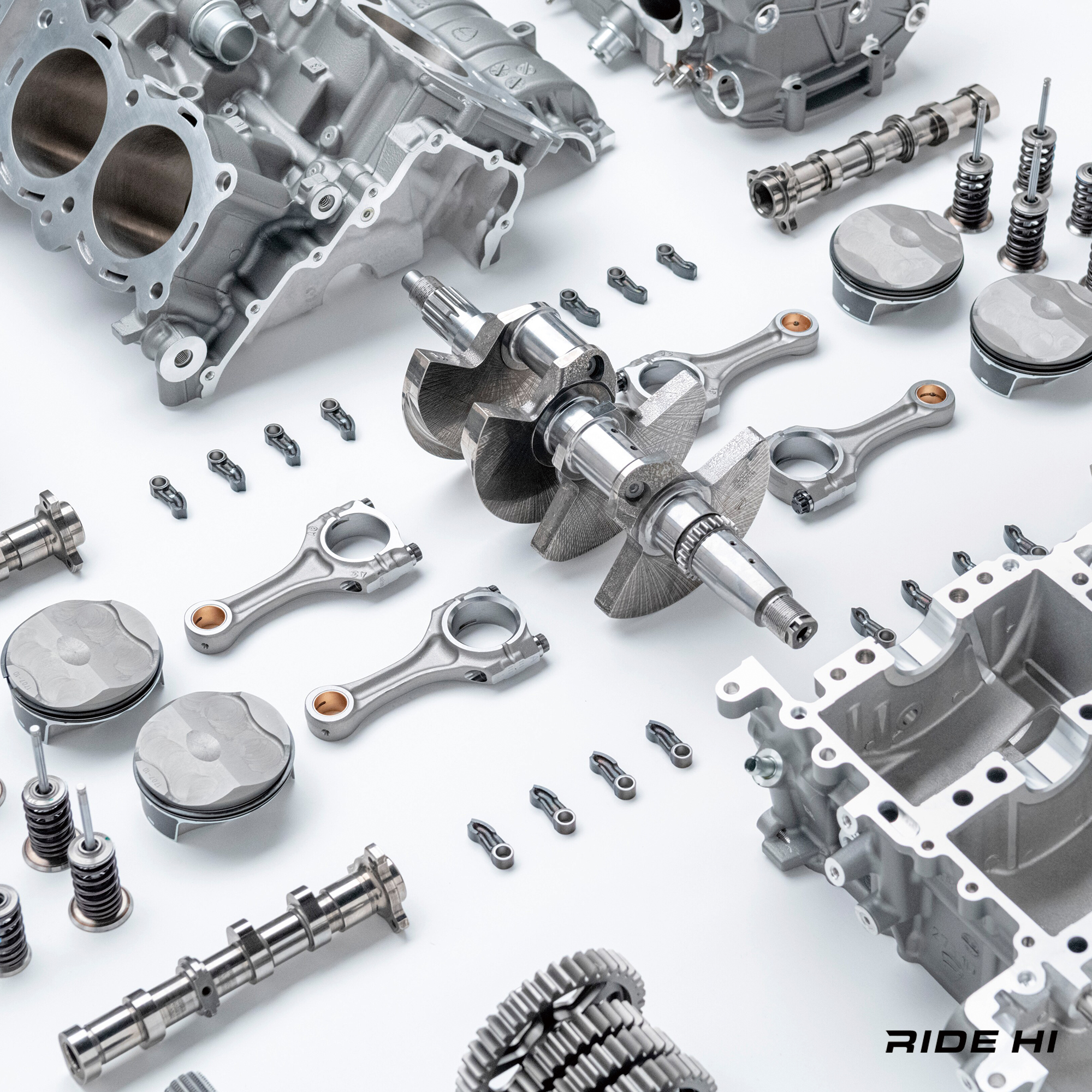

合理的な考えでいえば、間隔を縮めても明確な違いはない。しかしもっと短期間にオイルを交換してもエンジンに害ということはなく、新しいオイルならではのフリクションの少なさで交換直後に軽く吹け上がるイイ感じも楽しめる。凄まじい数量のパーツが、往復したり回転しているのだ。そこに差を感じるのは間違いない。

いや何よりも大切な愛車なので、エンジンオイルはそれなりにフレッシュな状態を保ちたい……そうした思い入れも悪くない。何せ趣味の領域、オーナーが好きにすれば良いという価値観は不動だ。

但し化学合成油でも、運転条件によってはエンジン内部で早く気化する場合も考えられる。とくにピストンとシリンダーのクリアランス(隙間)が、暖まっていない空冷エンジンでは広く、ブローバイで気化やすい条件に陥ることも考えられる。

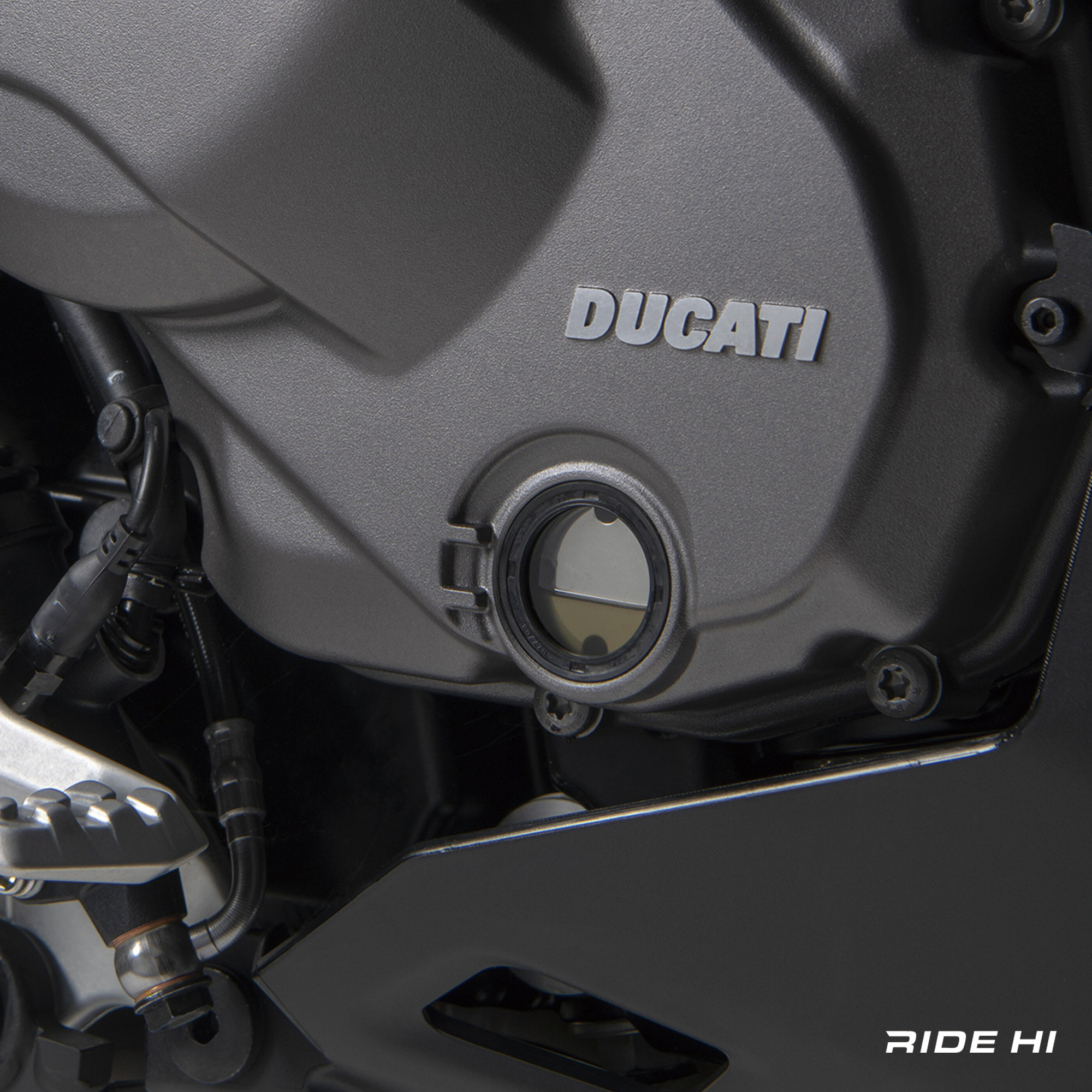

何れにせよ空冷でも水冷だろうが、エンジンオイルが気化などによって減っていないか、点検窓でチェックを怠らないようにするのはお忘れなく。